Especial Philip Roth: “O Homem Comum”: doença, literatura e vida

por Fabrício Tavares de Moraes

Susan Sontag, em seu ensaio Doença Como Metáfora, assim como nas reflexões posteriores de AIDS e Suas Metáforas, diz que é na doença que o corpo percebe mais profundamente a si mesmo, já que, na faina diária, muitas vezes é vivenciado como se fosse pura mecanicidade. Além disso, ainda segundo a ensaísta, na vida e na literatura, a doença jamais é mera debilidade, mas uma metáfora que em geral desperta pavores e perplexidade ao doente e às pessoas de seu meio. Ao longo da história, há de fato variações nessa percepção, segundo a própria Sontag:

As especulações do mundo antigo faziam da doença, no mais das vezes, um instrumento da ira divina. O julgamento era imposto ou a uma comunidade (a peste que Apolo, no Canto I da Ilíada, inflige aos aqueus em castigo por Agamêmnon ter raptado a filha de Crises; a peste que ataca Tebas, em Édipo, em razão da presença contagiosa do rei pecador) ou a uma pessoa específica (a ferida fétida no pé de Filoctetes). As doenças em torno das quais as fantasias modernas se concentraram – a tuberculose, o câncer – são vistas como formas de autojulgamento, de autotraição.

Pensemos em Hans Castorp, na ficção, Bandeira e Kafka, em suas vidas individuais, assolados pela tuberculose que também, de certa maneira, perpassa suas obras; ou ainda As Lições de Abismo, de Corção, o testemunho vertiginoso de uma vida corroída pela doença. E nem mencionemos o fato de que alguns já conceberam a própria literatura como uma doença, mais crônica do que contagiosa.

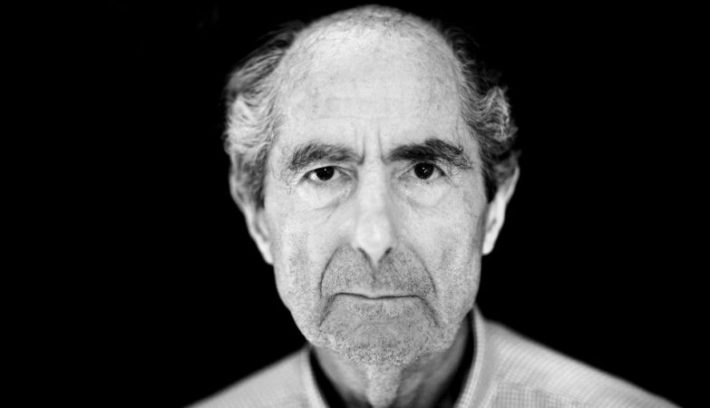

Ora, é justamente essa tríade inextrincável de doença, literatura e vida que coordena o andamento do romance Homem Comum, de Philip Roth. O título original, Everyman (O Homem Comum) remete, como talvez seja evidente, às Moralidades, as peças didáticas medievais que ensinavam princípios éticos cristãos por meio de figuras alegóricas que refletiam os conflitos morais que trespassam a alma humana. De fato, a obra mais famosa desse gênero é a peça anônima The somonynge of every man, ou simplesmente Everyman, publicada por volta de 1530.

O personagem central, Everyman, ou Homem Comum, é um indivíduo (alegorizado) repleto de falhas, representando a humanidade em busca de salvação eterna. No mundo lusitano, tem-se o análogo em O Auto da Lusitânia, de Gil Vicente, por exemplo. O fato é que o Everyman de Roth, embora carregue consigo tanto os temores mais comuns (o medo da morte e da solidão) quanto o sentimento do próprio desmantelamento ocasionado pela idade, está – como a maioria de seus personagens – longe de dirigir-se à perfeição espiritual.

Poder-se-ia indagar se temos aqui mais uma paródia (no sentido etimológico de canto paralelo) moderna, tal como é a jornada anti-épica de Leopold Bloom (em Ulysses, de Joyce), ou mesmo o romance de um contemporâneo e conterrâneo – Cosmópolis, de Don DeLillo, que é uma espécie de O Peregrino às avessas, no qual o périplo de Eric Packer o conduz ao inferno da própria alienação.

É claro, no entanto, que se Roth não nos apresenta uma “marcha para Sião”, também não oferece um relato cru da desagregação física, familiar e social de um homem inominado e por isso mesmo universal. Isto é, o romance não é apenas um memento mori, uma incisiva “constatação de que a gente nasce para viver, mas em vez disso morre”, mas também uma descrição cauta, lenta e detalhada da senectude. É, em suma, uma espécie de tanatografia, um tratado estético sobre a mortalidade.

Em O Teatro de Sabbath (1995), e especialmente em O Animal Agonizante (2001), conforme o próprio título original deste último atesta, a finitude humana também constitui a tônica de ambas as obras, mas, diferentemente de Homem Comum, estão saturadas de uma revolta contra o fim irrevogável do homem, que é “desejo insatisfeito” (Sartre) até o momento de sua completa e absurda extinção.

O romance inicia-se com o funeral do protagonista num cemitério judeu próximo à costa da Nova Jersey, que reaparecerá mais duas vezes ao longo da narrativa, a saber, quando do sepultamento de seu próprio pai, dono de uma joalheria, que “muito antes de contrair a doença que viria a matá-lo, pediu ao rabino que realizasse sua cerimônia funerária inteiramente em hebraico, como se o hebraico fosse a resposta mais forte que podia ser dada à morte”; e ao final do romance, num momento em que o protagonista se encontra com um coveiro negro sulista que, por simpatia e dentre outras coisas, lhe ensina o básico sobre seu trabalho de preparação das lápides e sepulturas.

Em ambas essas situações, o cemitério é um espaço de revelação para o protagonista. O enterro do pai, por exemplo, embora emoldurado pelo rito judaico – que, como os demais ritos fúnebres, busca uma ressignificação da morte –, é, aos olhos do Homem Comum, “uma realidade brutal” (suas próprias palavras) que soterra todos os traços singulares do morto:

Ali ficou até a terra chegar à altura da tampa, enfeitada apenas com uma estrela-de-davi entalhada, e continuou a ver a terra começando a cobrir a tampa. Seu pai ficaria não apenas dentro daquele caixão como também sob o peso de toda aquela terra, e de repente viu a boca do pai como se não houvesse caixão, como se a terra que estava jogando dentro da cova estivesse caindo diretamente sobre ele, enchendo-lhe a boca, cegando-lhe os olhos, entupindo-lhe as narinas, fechando-lhes os ouvidos. Teve vontade de dizer a todos que parassem, que não prosseguissem – não queria que cobrissem o rosto de seu pai e fechassem as pesagens pelas quais a vida entrava nele. Eu olho para esse rosto desde que nasci – parem de enterrar o rosto de meu pai! … Os seis primos terminando o serviço num esforço atlético, com a meta já próxima, jogando terra a uma velocidade incrível, não como pessoas que pranteiam um morto e assume o ônus de um ritual arcaico, e sim como trabalhadores de antigamente, alimentando com carvão uma fornalha.

É, com efeito, uma das passagens de maior intensidade emocional em todo o livro; no entanto, o que nela mais se destaca é a impotência física e espiritual do protagonista, que então recém-saído de uma operação de risco, não é capaz de cumprir a parte que lhe cabe no rito, ao mesmo tempo em que concebe este somente como um processo “maquinal” e destituído de sentido.

Já no encontro do personagem com o coveiro, numa visita quase espontânea às sepulturas de seus pais, que é relatada nas páginas finais do romance, temos talvez uma ligeira alusão à passagem do coveiro na peça Hamlet, o qual, vendo um crânio, reconhece-o como sendo de Yorick, o antigo bobo do rei. Em Homem Comum, essa “Morte”, tal como na obra de Shakespeare, que domina todas as técnicas e procedimentos, inclusive ritualísticos, da inumação, também conhece as pessoas sob seu domínio:

Apontando para a lápide, o coveiro comentou: “Esse cara aqui lutou na Segunda Guerra Mundial. Prisioneiro de guerra no Japão. Um sujeito cem por cento. Conheci ele porque sempre vinha aqui visitar a mulher. Simpático. Um cara muito legal. O tipo do cara que, se o teu carro pifa, ele vem te ajudar”

“Quer dizer que você conhece algumas dessas pessoas?”

“Se conheço! Tem um garoto aqui, dezessete anos. Morreu num desastre de carro. Os amigos vêm e põem latas de cerveja na sepultura dele. Ou então um caniço de pescar. Ele gostava de pescar”.

O protagonista agradece àquele homem tanto pelas lições, oriundas de mais de três décadas de experiência em seu trabalho, quanto pelo modo respeitoso com que sepultara há tempos seus pais (conforme descobre ao longo da conversa). Deixando o local, o herói inominado deseja compensá-lo financeiramente, o que é, num primeiro momento, recusado. No entanto, o texto é suficientemente ambíguo a ponto de vermos nisto não uma dádiva, mas um adiantamento: “ele o olhou de perto, o rosto simpático, enrugado, a pele esburacada do negro de bigode que em breve talvez cavaria para ele um buraco tão liso no fundo que daria para fazer uma cama ali”.

Alguns podem lembrar-se também da pitoresca cena em O Teatro de Shabbath, em que Mickey Shabbath vê um seu rival “profanando” o túmulo de sua antiga amante, Drenka, na típica conjunção de impulsividade carnal e terror perante a morte tão comum na obra de Roth. No entanto, em Homem Comum, o corpo é de fato o centro da ação, em sua condição dilacerante de órgão do prazer e campo da dor.

O organismo do personagem é submetido por diversas vezes ao impacto da doença, à dor intensa e às cirurgias invasivas – amigdalite, apendicite, estenose da artéria renal e que tais. E o prazer sexual, por fim, dá lugar ao sentimento de decrepitude – o que é manifesto num trecho em que o protagonista faz sua última invectiva sexual sobre uma jovem que corria diariamente em frente ao condomínio de aposentados onde ele vivia. Para esse Homem Comum, segundo a descrição do narrador,

a única coisa que havia era o corpo, nascido para viver e morrer conforme o que fora estabelecido pelos corpos que viveram e morreram antes. Se havia encontrado uma filosofia para seu próprio uso, era essa – ele a encontra bem cedo e de modo intuitivo e, por mais básica que fosse, não havia mais nada além dela. Se algum dia escrevesse sua autobiografia, o título seria Vida e morte de um corpo do sexo masculino. Porém, depois de se aposentar, ele não tentou tornar-se escritor, e sim pintor, e por isso deu esse título a uma série de quadros abstratos.

A tensão crucial de todo o romance se dá justamente entre a generalidade da condição humana (a solidão, o envelhecimento, o temor da morte) e as formas individuais que o homem as vivencia. É como se, nessa obra em questão, o ser concreto de Aristóteles (o synolon), misto de matéria (substância primeira) e forma (substância segunda), portanto síntese entre o individual e o universal, se mostrasse refratário à distinção.

A simplicidade, obviamente, é enganosa, pois o que é o homem comum? “Recintos de tripas mornas e não totalmente podres”, como diria Céline, ou “uma criatura pouco menor que os anjos”, no dizer do Salmista? A despeito das contrastantes respostas possíveis, é certo que Roth, semelhantemente a um Lobo Antunes, por exemplo, mostra-nos (ou mostrou-nos) como o indivíduo ordinário é sempre um conglomerado de vozes, uma tapeçaria de autoenganos e desejos, os quais, embora jamais satisfatoriamente compreendidos, são ao menos adumbrados pela literatura.

Leia também no Especial Philip Roth:

A condição de quem morre — Breve leitura de ‘O animal agonizante’