FOCO: O que Machado de Assis tem a ensinar ao Cinema?

por Valeska G. Silva

uma parceria com a Foco – Revista de Cinema

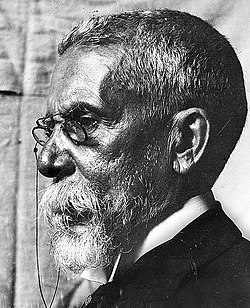

Em “Notícia da atual literatura brasileira – Instinto de nacionalidade”, publicado pela primeira vez em 1873, em O Novo Mundo, periódico brasileiro distribuído em Nova York, Machado de Assis utiliza o exemplo notório do autor inglês que escreveu sobre inúmeras personagens e territórios não-ingleses, e, no entanto, nunca deixou de ser um autor essencialmente inglês: Shakespeare. Em Notícias Machado deixa claro como apenas superficialmente se tentava àquela época, no Brasil pós-colonial, falar do próprio país. Abro um parênteses aqui para ressaltar e valorizar a atitude revolucionária de um homem sabidamente conservador. Escrever a crítica veemente à própria contemporaneidade para um periódico de circulação estrangeira é uma atitude revolucionária que ainda causaria espanto em nossos dias. Infelizmente não pudemos nos acostumar ou perceber o quanto uma atitude dessas requer menos de um desprendimento do crítico em relação às atividades da própria época que de um enorme compromisso; e o quanto a propaganda da produção, sem critérios sérios, tendenciosa, contribui para a perpetuação de equívocos.

A velha sabedoria de que o artista deve antes de tudo se dedicar aos assuntos que concernem à própria localidade, o “seu quintal”, foi tomada de forma vulgar, ao pé da letra, e envelheceu. O “mestiço neurastênico do litoral” nunca esteve errado; olhar para fora não significa necessariamente dar as costas para o interior. Machado, o intelectual, o crítico de arte e o romancista, mais que Euclides da Cunha, entendeu que não basta “certo atributo” dos que ostentam “certa cor local”. É necessário sobretudo possuir um “certo sentimento íntimo”. Ou seja, o caso não se simplifica em apenas olhar por uma janela e ver a realidade à frente, mas olhar por uma janela constantemente fechada (ou para a qual supostamente se deu as costas) e conseguir a síntese de uma realidade.

O sentimento íntimo

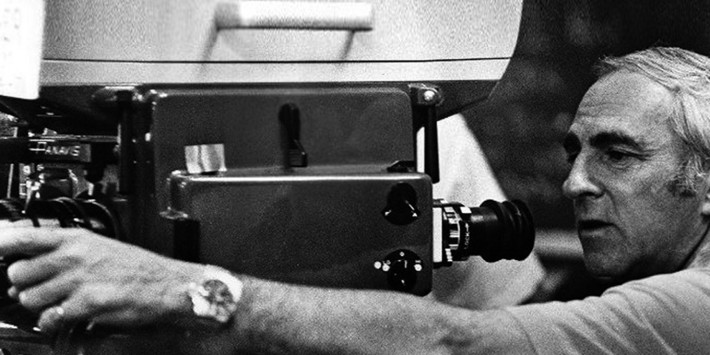

“Eu tinha filmado a cena com movimentos de câmera sinuosos e levemente perceptíveis. Lembrando-me disso agora, parece-me claro que o que eu buscava inconscientemente realizar era o movimento próprio da nossa imaginação, quando nos esforçamos em dar vida a imagens que não nos pertencem, mas que tomamos como nossas aos poucos, as colorimos, damos sons a elas, vislumbres de cor e de som, mas vivos como nossas próprias lembranças. Ou, como os sonhos, que são enxutos e lacônicos de conteúdo, mas riquíssimos de sensações e de pensamentos.” Essa descrição diz respeito ao ato de composição de uma cena e está no texto O “Repórter” que vocês não viram¹, escrito por Michelangelo Antonioni em 1975. Como o próprio título indica, trata-se de uma cena que foi excluída da versão final do filme Profissão: Repórter, do mesmo ano. A cena trata de uma associação alucinante à qual a personagem central é remetida: frente um nome feminino qualquer, de forma extremamente vaga, por um lapso de memória afetiva, ela acaba sendo levada a lembrar de uma bicicleta vermelha. Uma associação, ressalta Antonioni, inteiramente inexplicável, um universo completamente estranho do qual o cineasta precisa se apoderar, e no qual ulteriormente deve descobrir o movimento de sua câmera.

Antonioni, através de sua personagem, descobre o movimento de sua câmera; Sganzerla, ao “filmar como quem respira”, transforma a escassez dos meios em matéria-prima. O cineasta exilado retrata seu país em um espaço geopolítico muito distinto do seu de origem; já o cineasta da indústria hollywoodiana consegue driblar o que esta tem como tendência: colonizá-lo.

Como?

Sem essa, Aranha, 1970, de Rogério Sganzerla

Aranha não é o “Cara de Cavalo”, “bandido social” que inspirou Hélio Oiticica (“Seja Marginal, Seja Herói”), tampouco é Lampião, e também não é o Bandido da Luz Vermelha: mas é um pouco de cada um deles quando se manifesta como um vidente da ordem social. Personagem de Jorge Loredo, o Zé Bonitinho, Aranha está no palco, rodeado de dançarinas seminuas que realizam o striptease dos seis mil anos. Os erros dos últimos 60 séculos expurgados numa pantomima de um homem de terno, o “novo erudito”, que despe-se de fictícias peças íntimas femininas enquanto grita: “Tem seis mil anos pesando em cima de mim!”. Em outra cena Aranha grita “Seis mil anos de fome!”, enquanto a dignidade sertaneja de Luiz Gonzaga, sua música e um coro afinado contrastam com a depravação desse milionário e de sua esposa, interpretada por Helena Ignez. Maria Gladys também grita, e seu grito é ensurdecedor. Ela também tem fome.

A câmera, em Sem Essa, Aranha, é também um ator: ela entra no carro e bate a porta, e pode até mesmo ser enquadrada no reflexo do espelho. Como que por uma metamorfose integral do aparato em personagem, ela exprime a cidadania intocada, colocando-se no meio dos poderes constituídos, de usurpadores a estupradores, apontando para a impossibilidade da civilidade.

Claro, 1975, de Glauber Rocha

Roma, a cidade eterna. O cineasta exilado em um país politicamente tumultuado, como o Brasil daquele momento. “O Rio amanheceu cantando, toda a cidade amanheceu em flor.” Claro é a Itália antifascista, a câmera hiperconsciente, utilizada para documentar as atuações ensaísticas dos atores. Uma denúncia da opressão institucional sobre a população mais carente, que foi obrigada na “guerra dos quatro dias” a deixar suas casas e se alocar nas zonas periféricas, longe dos olhos dos turistas. Turistas em busca da arquitetura milenar, em busca da história, mas que esquecem tudo para registrar uma encenação violenta: Glauber Rocha ajuda com os pés sua atriz a rolar pelas ruas em meio aos indivíduos que abandonam o turismo cultural e passam a registrar aquela ação. Claro é o registro dos consentimentos mais hipócritas frente à barbárie.

Non, ou a Vã Glória de Mandar, 1990, de Manoel de Oliveira

O enquadramento a distância isola uma árvore sob nuvens em um céu azul, uma árvore que se dá ao céu. “O que fica para a humanidade não é o que se tira, mas sim o que se dá”, diz um dos soldados da tropa que cuida dos limites fronteiriços de uma das colônias africanas de Portugal. O jipe militar no qual a tropa é transportada vai a uma velocidade muito superior ao tempo sugerido anteriormente pela visão da árvore. Mas essa relatividade da velocidade no tempo, nós a percebemos primeiramente no contraste entre a posição vertical desta árvore e a trajetória horizontal do jipe.

Manoel de Oliveira, um dos grandes formalistas do cinema moderno, sintetiza nessas imagens um arquétipo para a grande história (a árvore, aquilo que sobrevive ao desaparecimento dos impérios e às sombras que permanecem deles) e para a pequena história (o jipe com os soldados, rumo ao crepúsculo do domínio colonial português na África). Como grande formalista, ele sabe que nosso ponto de vista nos trai: assim, a contemplação daquela árvore, que poderíamos em um primeiro momento julgar arbitrária, diz respeito ao tempo da história em todo o esplendor da sua relatividade, enquanto a velocidade do jipe, aparentemente definitiva, corresponde a nada mais que um ponto num itinerário muito mais extenso. Entre derrotas e abismos, o tempo da história é o único que permanece inconquistável.

Classe Operária (Moonlighting), 1982, de Jerzy Skolimowski

Dezembro de 1981, data histórica. Após um ano de forte crise econômica, com racionamento de alimentos, desemprego e greve em massa, o governo comunista polonês institui a Lei Marcial, que restringe a comunicação e o traslado internacional aos poloneses. O cineasta Jerzy Skolimowski, então exilado na Inglaterra há pouco mais de uma década, conta a história de quatro conterrâneos com vistos de turistas, obrigados a viverem por um mês em território inglês, com limitações que se tornariam mais sérias que o habitual: foram contratados por alguém que representa a elite econômica polonesa para a reforma de um apartamento numa região valorizada de Londres. As circunstâncias do trabalho (dinheiro contado, trabalhadores estrangeiros que não sabem falar a língua local etc.), a situação ilegal e economicamente draconiana possibilitam que a personagem central, Nowak, interpretada por Jeremy Irons, progressivamente adquira as feições de um tirano corrupto, uma extensão do poder ditatorial de cujas garras ele próprio não conseguia escapar no seu país natal. O único a falar a língua inglesa e, portanto, o único capaz de mediar o contato dos seus colegas com o mundo exterior, ele limita o acesso deles às informações sobre as circunstâncias de suas famílias sob o novo regime político quando passa a ler o jornal escondido; trancafia os outros trabalhadores no apartamento sempre que sai para suprir as necessidades básicas que possibilitam a manutenção daquela situação durante o tempo necessário; manipula a única fonte que lhes dá informação sobre o tempo, adiantando ou atrasando os ponteiros do único relógio; raciona alimento. A mão de obra usurpada, tratada a princípio com um aparente zelo maternal por parte de Nowak, revela-se capaz de organizar-se, não em conluio com o poder representado por Nowak, mas apesar dele.

Essa metáfora da organização social se completa com as visitas de Nowak ao supermercado do bairro, o qual oferece a possibilidade do consumo que supre as necessidades básicas. Como em John Ford, a metáfora é de uma concretude perturbadora: de um lado o empresariado, representado pelo supermercado, do outro Nowak, o Estado; um fornecendo à revelia (Nowak passa a furtar produtos do mercado) os meios para a manutenção do poder do outro. É precisamente a elite constituindo-se num arranjo corrupto com o poder governamental de um lado, e a cidadania impossibilitada de outro (os trabalhadores). A distância no tempo e no espaço proporcionada pelos 15 anos de exílio permite que Skolimowski elabore uma verdadeira meditação sobre o conflito entre Estado e Nação e os limites dessa impossibilidade de convergência, de harmonia, entre poder constituído e cidadania.

No Mundo de 2020 (Soylent Green), 1973, de Richard Fleischer

A apresentação de No Mundo de 2020 tem dois minutos compostos apenas por imagens fotográficas documentais que sintetizam seu tema. À maneira de Godard, as primeiras imagens remontam à era pré-industrial. Vemos um bucólico cais de porto e uma jovem solitária e distraída; uma gigantesca pedra nas montanhas com pessoas de diferentes idades, em trajes formais, posando para uma foto; uma criança com um sombreiro de palha, na soleira de uma ponte rural, pesca absorta. A primeira imagem fragmentada que aparece na tela está dividida em três partes. Um automóvel conversível com três fileiras de bancos, lotados de adultos que posam para a foto. O primeiro ? do quadro corresponde ao primeiro banco; em seguida o segundo e o terceiro aparecem, terminando de compor o automóvel. O ritmo da banda sonora se intensifica num crescendo até o término desse prólogo. Entramos na era industrial. Imagens se sobrepõem, de forma cada vez mais veloz e fragmentária. Pátios gigantescos lotados de automóveis, fábricas com trabalhadores em série, metrópoles se constituindo, bonde elétrico. Pessoas em janelas de prédios idênticos, transeuntes nas calçadas de grandes avenidas, engarrafamentos de carros. Cores. Pilhas de lixo, de carros, depois de pessoas. Poluição. Toque de recolher para pessoas “não autorizadas” – entramos na ficção?

A maior parte da população, sem regalias, possui apenas o mínimo, dorme em degraus de escadas; as igrejas, com dormitórios improvisados, encontram-se apinhadas de mendigos. Velhos e crianças, uns sobre os outros, remetendo à ideia de poluição humana, a degradação na sua forma mais absoluta. A comida é distribuída de forma racionada através de longas filas. A ficção científica de Fleischer achou na nossa realidade uma matéria bastante fértil, que parece em princípio fantástica, mas que em perspectiva reconhecemos como sendo mesmo o nosso mundo em inúmeros momentos históricos, indo mais longe, até o princípio dos tempos.

Um dia, um mês, um século

Como um cineasta baiano filmando Roma em 1975 consegue propor uma imagem verdadeiramente viva do que é uma favela carioca nos anos 1970 e em 2019? Como um filme feito em 1970, na favela carioca, parece intervir e delinear da forma mais completa aquilo que é o Brasil de 2019? Como um filme de ficção feito na Inglaterra em 1982 é o documento que representa com mais justeza a situação do povo polonês de 1980 a 1983? Como uma epopeia que tem como ponto de partida os finais da guerra colonial portuguesa na África, lá pelos anos 1970, nos narra como poucas obras a fundação da civilização ocidental? Como um filme americano de ficção científica, de 1973, é talvez a obra que melhor põe em discussão a índole do mundo de hoje?

Não é preciso ser contemporâneo para tratar de qualquer contemporaneidade, da mesma forma que não é necessário tratar da contemporaneidade para ser contemporâneo. Compor uma forma é algo que diz respeito a muito mais que o simples enquadramento de uma realidade, como normalmente pressupõe-se; implica, em termos estruturais, na capacidade de lidar com deslocamentos do tempo e do espaço. É pelo deslocamento que, por exemplo, torna-se possível a integração daquilo que ainda escapa ao presente contingencial, sem que com isso este seja abandonado como ponto de partida: Fleischer fala do futuro, Manoel do passado e ambos conseguem falar, ao mesmo tempo, dos seus tempos e do nosso tempo de agora. Ao não lidarem com os enquadramentos mais imediatos, os cineastas necessariamente recorrem a procedimentos análogos à metáfora, à metonímia, à assonância, à prosopopeia; a forma, nos seus filmes, deixa de ser um vácuo cintilante ao redor de uma estrutura e passa à condição de condutor estruturalizante na busca da síntese de uma realidade. É assim que, de modo cabal e irrevogável, esses autores abrem espaço para a manifestação de um certo sentimento íntimo.

Nota

¹ Aventura, Antonioni – Catálogo organizado por Adriano Aprà para o CCBB:

https://culturabancodobrasil.com.br/portal/wp-content/uploads/2017/07/catalogo_antonioni.pdf