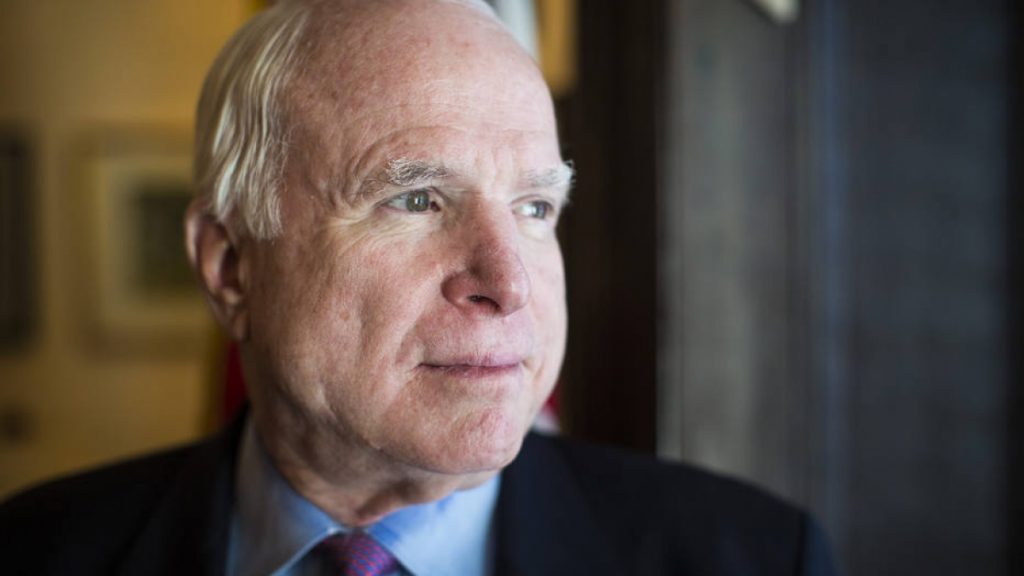

John McCain: o último dos republicanos

por Murilo Cleto

Morreu neste sábado (25), vítima de um tumor no cérebro, o senador republicano John McCain, veterano de guerra que passou cinco anos em cativeiro no Vietnã depois de ter o avião abatido pelo exército comunista. Nos anos 1980, McCain entrou para a política e de lá nunca mais saiu.

John McCain é uma espécie cada vez mais rara na política institucional: a dos que se recusam a alimentar paranoias conspiracionistas para derrotar adversários a qualquer custo em detrimento da própria democracia. Em 2008, quando a direita norte-americana começava a se empanturrar de boatos anti-Obama durante a campanha de sucessão ao presidente Bush filho, o senador republicano se notabilizou por defendê-lo de alguns dos mais baixos.

Durante um ato na corrida presidencial, uma eleitora republicana disse que não consegue confiar em Obama e que ele é árabe. McCain tomou seu microfone pra responder: “ele é um cidadão decente com quem eu apenas tenho divergências em questões fundamentais. E é disso que se trata essa campanha”. Essa foi a primeira e única vez em que McCain concorreu à presidência. Perdeu, mas saiu dali um gigante.

O discurso de McCain que reconhece a vitória de Barack Obama é, sem dúvidas, um dos mais elegantes da história dos EUA. Toda vez que citava o nome do opositor, a plateia vaiava. Pacientemente McCain pedia para que a multidão o ouvisse. Suas palavras reconheciam a importância daquela vitória à grande comunidade afroamericana do país e conclamavam os cidadãos a abrirem mão das diferenças em nome de uma só América.

Dez anos depois, é impossível olhar para a postura de McCain sem notar, com uma clareza deprimente, a tática da terra arrasada que tomou conta do establishment político nas democracias em queda livre. Donald Trump foi eleito dizendo não apenas que Obama é árabe como também que ele fundou o Estado Islâmico. Irritado com as críticas e a independência de McCain no Senado, o presidente magnata chegou a debochar do seu status de herói de guerra, bastante caro aos americanos: “eu gosto de pessoas que não foram capturadas”.

No Brasil, deslegitimar adversários é uma estratégia presente em praticamente toda experiência democrática. Mas de 2014 para ela se tornou insana. Marina era a candidata do Itaú. O PT, parte de um projeto mundial de dominação comunista e LGBT. Derrotado nas urnas, Aécio Neves pediu recontagem dos votos e entrou com ação no TSE “só para encher o saco”, como depois revelou. E o impeachment aqui, como se sabe, atendeu a interesses escancaradamente nada nobres. Né, Jucá?

Só que, ao contrário das expectativas, uma sangria dessa magnitude não estanca tão facilmente assim. Lançar mão de todas as armas à disposição para combater o seu adversário, minando sua legitimidade, pode ser bastante eficiente – especialmente em períodos de crise institucional –, mas desastroso para quem não gosta de brincar com a ameaça de um estado de exceção.

O cenário que se avizinha para o próximo mandato presidencial no Brasil é ainda mais terrível se se considerar que as duas principais candidaturas até aqui têm alimentado vigorosamente sua militância com premissas absolutas que põem em xeque a legitimidade do processo eleitoral: de um lado, as eleições são fraude sem um candidato inelegível graças a uma lei que ele mesmo aprovou quando presidente. E, de outro, se a derrota vier, é porque as urnas são fraudadas mesmo.

Programas de governo e “divergências em questões fundamentais” são coisa de um passado já obsoleto. Adultos como McCain quase não têm mais vez por aqui. Que a sua trajetória ajude a inspirar um improvável mas urgente renascimento democrático. Ele completaria 82 anos nesta quarta-feira.

Murilo Cleto é Historiador, especialista em História Cultural e mestre em Ciências Humanas. Atualmente circula pelo interior e pelo litoral do estado de São Paulo com a palestra “Black Mirror e os sintomas do mal-estar contemporâneo” através do programa Pontos MIS, do Museu da Imagem e do Som de São Paulo.