Justiça rawlsiana e democracia

por Álvaro de Vita

……………………….

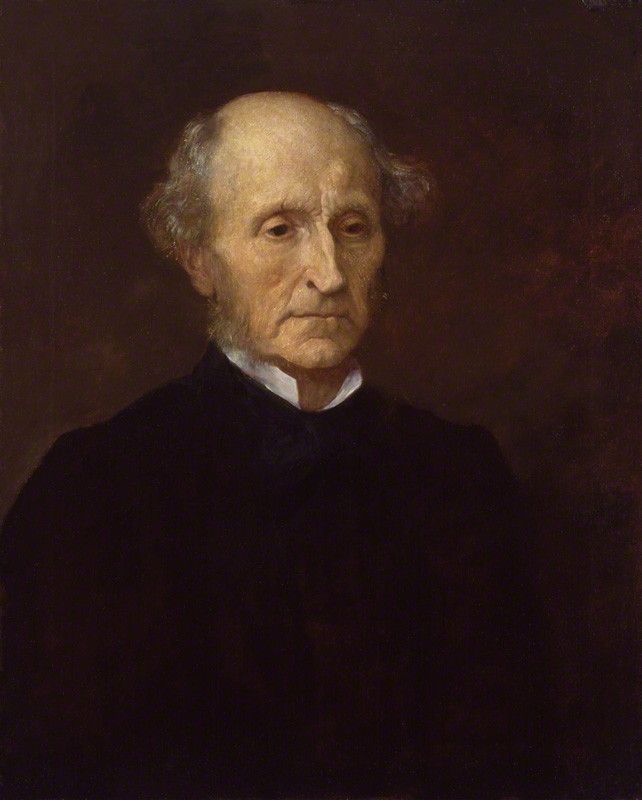

No capítulo 2 de Sobre a liberdade, intitulado “Da liberdade de pensamento e de discussão”, John Stuart Mill apresentou sua defesa da liberdade de expressão que ainda permanece insuperável na filosofia política. Nas “questões práticas da vida”, ou, como diríamos hoje, nas questões públicas que têm um componente de desacordo moral, que não são passíveis de verdades definitivas, o mais próximo que a sociedade consegue chegar de alcançar respostas corretas resulta de submeter as opiniões tidas como verdadeiras ao confronto com opiniões divergentes em uma discussão pública aberta. Podemos considerar (provisoriamente) verdadeiras as opiniões ou as posições que se sustentam após esse escrutínio público, e enquanto são capazes de sobreviver a esse escrutínio. “Tão essencial é essa disciplina para um entendimento real dos assuntos humanos e morais”, disse Mill, “que, se não existissem oponentes a todas as verdades mais importantes, seria necessário criá-los com os argumentos mais fortes que o mais hábil dos advogados do diabo seria capaz de maquinar.”[1] Na área do conhecimento constituída pela teoria política normativa e, em particular, pela teoria da justiça, que não procede por meio de comprovação ou refutação empíricas (embora possa e deva se valer de conhecimentos produzidos pelas ciências sociais empíricas), só podemos aspirar ao progresso submetendo as proposições e posições que consideramos corretas ao escrutínio crítico das objeções que a elas podem ser dirigidas ou do confronto com posições distintas sobre as mesmas questões. Adotando essa metodologia “milliana”, por assim dizê-lo, é o que farei a seguir com a posição normativa que aqui estou denominando “justiça rawlsiana” — utilizo essa expressão apenas para enfatizar que minhas preocupações não são primariamente de natureza exegética. Essa posição é capaz de sobreviver a um escrutínio crítico desse tipo? Irei confrontá-la com um tipo de crítica influente — que, como veremos, muitas vezes se desdobra em outra — e examinar que recursos dispõe para enfrentá-la.

Afirma-se, com frequência, que a teoria da justiça de John Rawls, seja como formulada em sua obra máxima, Uma teoria da justiça (publicada há cinquenta anos atrás, em 1971) ou como reformulada em trabalhos posteriores, especialmente em O liberalismo político (obra que teve sua primeira edição publicada em 1993 e uma segunda edição, ampliada, publicada em 1996), ao propor princípios de justiça para uma “sociedade democrática bem-ordenada”, caracteriza-se por uma obsessão pela “justiça perfeita” que, entre outros problemas, torna-a inaplicável às circunstâncias das sociedades injustas nas quais vivemos.[2] Essa linha de crítica (que tem diferentes variantes) se cruza e por vezes se confunde com uma objeção distinta: a de que a justificação de um critério de justiça social, no âmbito e com os recursos que são próprios a uma teoria normativa da justiça, implica a aceitação de uma concepção depreciada de democracia. É como se o esforço de formulação e justificação de um critério de justiça social para uma sociedade democrática envolvesse atribuir à filosofia um papel que só pode ser reservado à deliberação política dos próprios cidadãos. Embora ambas as linhas de crítica exijam uma discussão cuidadosa, aqui vou me concentrar nesta segunda, ou melhor, em um ponto, que nem sempre é bem compreendido, que me parece especialmente relevante para rebater essa segunda linha de crítica à justiça rawlsiana.

………………………..

……………………….

Argumentação moral e deliberação política

O projeto teórico de propor e justificar uma concepção substantiva de justiça social envolve priorizar a filosofia à democracia? No que vem a seguir, vou sustentar que essa suspeita de platonismo que ronda a teoria de Rawls funda-se em uma compreensão incorreta da relação entre a argumentação moral, que é própria à justificação normativa de um critério de justiça social, e a discussão e a deliberação políticas que, em uma democracia, só podem ser praticadas pelos próprios cidadãos e seus representantes.

Como devemos conceber a relação entre a argumentação moral e a deliberação política em uma sociedade democrática? A justiça rawlsiana, assim como teorias normativas rivais como o libertarianismo ou o utilitarismo, tem um critério substantivo de justiça social com base no qual avaliar a qualidade moral das decisões políticas tomadas por meio do processo democrático. De modo muito sucinto, podemos descrevê-lo — a concepção que Rawls denominou “justiça como equidade” — como uma combinação de três componentes distintos: um princípio de liberdades civis e políticas iguais para todos, entre as quais as liberdades políticas devem ter o seu “valor equitativo” garantido (voltarei a esta última exigência adiante); um princípio de igualdade equitativa de oportunidades; e um princípio de justiça social “maximin”, segundo o qual as desigualdades econômicas só são justificáveis se forem estabelecidas para o máximo benefício possível daqueles que se encontram na posição mínima — no que se refere à distribuição de renda e riqueza — da sociedade.[3] A interpretação desses princípios, e da maneira como suas exigências são equilibradas em um concepção única (a de “justiça como equidade”, que exprime o ideal que Rawls denominou “igualdade democrática”), é complexa; não há como entrar nessa discussão no momento.

Para justificar normativamente esse critério, é preciso recorrer à argumentação moral. Novamente, terei de ser breve. Uma das possibilidades é desenvolver um argumento no sentido de que esses são os princípios, e as instituições necessárias para colocá-los em prática, que ninguém poderia razoavelmente rejeitar se os deliberantes estivessem situados em uma posição de igualdade e motivados a alcançar termos de acordo aceitáveis para todos.[4] Há nisso uma concepção exigente de legitimidade política, o que, de resto, é próprio da argumentação moral contratualista de Rawls em Uma teoria da justiça. Queremos (suponho) que nossa sociedade seja justa, mas para que seja justa, e essa é uma forma de interpretar essa argumentação contratualista, é preciso que seus arranjos institucionais básicos, políticos e socioeconômicos, possam ser justificados a todos, em particular àqueles que mais razões teriam para rejeitá-los, isto é, aqueles que se encontram na posição social mínima sob esses arranjos. Se uma justificação dessa natureza fosse possível, então estaríamos em condições de dizer que tudo se passa como se os termos da cooperação social — os princípios de justiça e os arranjos institucionais básicos que os colocam em prática — de fato tivessem resultado de um acordo. Ao examinar essa justificação, nós poderíamos, você e eu, metaforicamente acrescentar nossas assinaturas ao contrato social original. Menciono, de forma breve, uma alteração importante na interpretação de Rawls da legitimidade política e na própria noção de sociedade bem-ordenada, que foi tomando forma em suas obras dos anos 1980 e que se exprimiu de forma nítida em O liberalismo político. Em Uma teoria da justiça, a legitimidade da estrutura institucional básica e das decisões políticas fundamentais só pode ser avaliada com base na própria concepção de justiça como equidade. Em O liberalismo político, as noções de legitimidade política e de justiça plena (como especificada pela concepção de justiça como equidade) são distinguidas. Rawls passa a admitir que uma sociedade democrática pode ser bem-ordenada se sua estrutura institucional básica e decisões políticas fundamentais forem reguladas por uma concepção de justiça que faça parte de um rol delimitado de “concepções políticas razoáveis” de justiça.

Não é que Rawls tenha abandonado sua posição de que uma concepção como a justiça como equidade pode justificar-se como a mais apropriada para uma sociedade democrática. O que se passou é que, em mais de um sentido, sua visão de uma sociedade bem-ordenada tornou-se, por assim dizer, mais latitudinária. No sentido que aqui nos importa, a reciprocidade entre cidadãos democráticos que veem a si próprios como pessoas livres e iguais pode ser garantida não só por uma concepção de justiça igualitária, como a justiça como equidade, mas também, como foi dito no parágrafo anterior, por certo rol de concepções políticas de justiça que se qualificam como “razoáveis”. Nem todas as concepções desse tipo satisfazem essa exigência. Examinando-se bem, essa exigência concentra-se sobretudo em um princípio de justiça econômica. Grosso modo, uma concepção política de justiça qualifica-se como razoável se endossa os dois primeiros componentes da justiça rawlsiana, antes mencionados, e os combina a algum outro princípio de justiça distributiva que não o terceiro componente (o princípio maximin de justiça social) da concepção de justiça como equidade. Mas uma concepção política de justiça não é razoável — no sentido em que Rawls utiliza esse qualificativo ao aplicá-lo a concepções de justiça, para denotar termos de acordo que oferecem uma interpretação plausível da reciprocidade entre cidadãos livres e iguais — se não propõe nenhum princípio de distribuição equitativa de propriedade, renda e riqueza — como é o caso, por exemplo, do libertarianismo de Robert Nozick e de Murray Rothbard. Embora uma concepção política de justiça que seja suficiente para dar conta de exigências de legitimidade possa diferir de uma noção de “justiça plena”, como a justiça como equidade, ainda assim se qualifica como um critério substantivo de justiça que tem como um de seus elementos um componente robusto de justiça social.[5]

………………….

……………………..

Seja como for, o que vai ser dito a seguir se aplica tanto à concepção de justiça plena, proposta em Uma teoria da justiça, como à concepção política (ou concepções políticas) de justiça que fornece o conteúdo da razão pública de cidadãos democráticos, como isso é concebido na interpretação da legitimidade política em O liberalismo político. Comecemos pela concepção de justiça plena. O que importa ressaltar, para as finalidades da presente discussão, é que tanto o critério substantivo de justiça como o procedimento hipotético de deliberação moral proposto para justificá-lo devem ser entendidos como independentes de quaisquer procedimentos de deliberação política efetiva. Esse procedimento hipotético é um modelo para a argumentação moral, cujo propósito é alcançar algum tipo de consenso unânime racional (ou ao menos razoável). Mas a busca do consenso não é uma característica, nem se deve supor que deveria sê-lo, da deliberação política democrática. Voltarei a esse ponto adiante. Quanto ao critério substantivo de justiça, para aqueles que aceitam a argumentação moral que o justifica, trata-se de um padrão para avaliar a qualidade moral dos resultados da deliberação democrática; por isso, esse padrão não pode ser reduzido a procedimentos deliberativos, como quer que os concebamos. Preservar essa independência é essencial se quisermos ser capazes de realizar juízos do seguinte tipo: “a decisão X é injusta, a despeito de ter resultado da aplicação correta de procedimentos equitativos de deliberação política”.

Vale a pena enfatizar esse ponto tendo em vista não só o procedimentalismo de uma concepção agregativa de democracia, que não reserva nenhum lugar a um critério de avaliação dos resultados políticos que seja independente dos próprios procedimentos de decisão coletiva[6], mas também certas concepções de democracia deliberativa que se apresentam como alternativas às concepções de mainstream de democracia agregativa e de democracia competitiva. A esse respeito, Habermas e seus seguidores, por exemplo, acreditam que propõem uma teoria política menos “normativista” — do que uma teoria política que propõe um critério substantivo de justiça social — porque, de acordo com eles, aquilo que é justo seria definido somente por procedimentos argumentativos e dialógicos de formação de opinião e de vontade políticas dos próprios cidadãos, e não por qualquer padrão externo à própria deliberação política. Nas palavras de Habermas, “a razão se expressa somente nas condições formais-pragmáticas que facilitam a política deliberativa, de modo que não temos de confrontar a razão como uma autoridade alienígena que reside em algum lugar que está além da comunicação política”.[7] À primeira vista, isso soa muito bem, mas há nessa posição uma ambiguidade que costuma ser ignorada por aqueles que a sustentam: a referência é a práticas e procedimentos efetivos de deliberação política ou a algum tipo de deliberação ideal?

Esclareçamos melhor a ambiguidade em questão. O que está por trás dessa formulação é um ideal rousseauniano-habermasiano de uma sociedade cujos membros são coletivamente autônomos na medida em que estão sujeitos somente a normas que alcançaram um consenso racional unânime. Mas como seria possível se aproximar desse ideal? De duas formas distintas: aproximando as normas segundo as quais as pessoas vivem daquelas que receberiam o consentimento de todos em uma deliberação racional ideal; ou tornando essas normas mais próximas daquelas que alcançariam o consentimento unânime dos cidadãos após um processo de deliberação democrática efetiva. Parece-me que a teoria de Habermas da democracia só pode considerar moralmente justificados os resultados de processos deliberativos que poderiam ser objeto de um acordo alcançado em uma situação deliberativa ideal como a célebre “situação ideal de fala”. Nesse caso, os resultados da deliberação política efetiva só são legítimos se poderiam ter sido produzidos por procedimentos deliberativos ideais. Essa interpretação tem custos para a teoria. Em particular, como nenhum critério substantivo de justiça resulta da deliberação ideal, não há uma agenda nítida de reformas democráticas e sociais que possa ser derivada disso. Mas a segunda possibilidade apresenta dificuldades ainda maiores. Na versão menos atrativa dessa posição, teriam de ser considerados moralmente legítimos os resultados de processos deliberativos nos quais há desigualdades significativas de recursos políticos, nisso se incluindo as desigualdades de recursos cognitivos e de capacidade argumentativa, entre os participantes.[8] A alternativa a isso é sustentar a posição de que não podemos descobrir que critério de justiça é mais justificado para nossa sociedade, e o que requer de nós e de nossas instituições, até que conheçamos os resultados de uma deliberação pública imparcial efetiva em que os cidadãos estejam situados de forma igual, tenham suas necessidades básicas satisfeitas e estejam moralmente motivados a resolver seus desacordos morais com respeito a questões políticas somente com base na força dos melhores argumentos. Mas, pode-se objetar, para alcançar mais justiça na sociedade, e até para descobrir que critério de justiça deveríamos aplicar, seria preciso que a sociedade se tornasse democrático-deliberativa nesse sentido? Aqui se torna relevante a segunda linha de crítica, a objeção ao excesso de idealização, que muitas vezes é dirigida à justiça rawlsiana, que mencionei no início deste artigo. A posição de que não temos como propor um critério substantivo de justiça social até que seja possível nos engajarmos em certo tipo de deliberação pública imparcial, sob condições sociais idealizadas, envolve muito mais idealização do que tentar realizar os princípios de justiça da teoria de Rawls nas circunstâncias com as quais nos defrontamos aqui e agora.[9]

……………………………..

……………………..

Se minha interpretação faz sentido, o entendimento alcançado em um processo deliberativo no qual os participantes são iguais, e estão igualmente motivados a resolver seus desacordos morais com respeito a questões políticas somente com base na foça dos melhores argumentos, é mais bem compreendido como um critério de legitimidade independente de procedimentos deliberativos efetivos. Como argumenta David Estlund em discussão sobre essa temática, Habermas e outros teóricos da democracia deliberativa propõem concepções “epistêmicas” de democracia deliberativa. Em uma concepção epistêmica desse tipo, “o procedimento ideal é logicamente independente de procedimentos efetivos”.[10] Do mesmo modo que para as concepções de justiça e de legitimidade política da teoria de Rawls, esboçadas anteriormente, o procedimento hipotético de deliberação, que é característico da argumentação moral, fornece um padrão independente, que exprime valores políticos substantivos, para avaliar a justiça ou a legitimidade de processos deliberativos efetivos. Penso que Estlund está correto ao sustentar que não há nada de objetável, em si mesmo, em recorrer a padrões e valores que são independentes de procedimento — como os princípios da teoria de Rawls ou o utilitarismo — para avaliar os resultados de procedimentos deliberativos; o que é objetável é negar que isso seja feito. “O que quero dizer”, diz Estlund, “é que [esses padrões e valores] devem ser tomados pelo que são: valores que vão além do valor da democracia, e valores dos quais provavelmente o próprio valor da democracia depende. A teoria democrática normativa, então, não pode ser radicalmente democrática, se isso significa que as decisões políticas devem ser avaliadas inteiramente pela medida em que são ou não democráticas”.[11]

Consideremos agora a possibilidade de que os resultados do processo democrático sejam repugnantes se avaliados pela teoria normativa da justiça que julgamos ser mais correta. O que deveríamos dizer nesse caso? Simplesmente que os resultados do processo democrático são, em casos assim, moralmente errados de acordo com a nossa teoria normativa. Essa distância entre a concepção de justiça que consideramos ser a mais correta — é claro que isso sempre será objeto de controvérsia teórica e pública — e processos deliberativos efetivos, como quer que sejam moldados, é essencial para preservar nossa capacidade de criticar moralmente as decisões políticas que resultam de processos deliberativos efetivos. Em si mesma, a democracia, concebida como um procedimento de tomada de decisões coletivas, é compatível com quaisquer resultados que dele resultem que não subvertam a existência continuada do próprio processo democrático. Como Joseph Schumpeter já havia observado, uma sociedade pode ser escrupulosamente fiel a procedimentos democráticos e ainda assim ser profundamente injusta. Tenho em mente a passagem de Capitalismo, socialismo e democracia em que Schumpeter admite que uma política de perseguição a uma minoria religiosa ou uma política de discriminação racial podem ser adotadas em conformidade com o processo democrático.[12](Desse ponto de vista, uma democracia constitucional, em que certos direitos e liberdades civis e políticos fundamentais, similares aos valores protegidos pelo primeiro princípio da teoria de Rawls, são constitucionalizados e até convertidos em “cláusulas pétreas”, configura-se como um arranjo institucional que combina valores procedimentais democráticos a valores de uma concepção substantiva de justiça.) Decisões e políticas adotadas pelos Estados Unidos da era Trump, pelo Brasil de Jair Bolsonaro e pela Índia de Narendra Modi, que expressam valores ultraconservadores nacionalistas, xenófobos, religiosos ou identitários, não estão tão distantes assim do cenário imaginado por Schumpeter.

…………………………

………………………

Mas pensemos em um exemplo mais “corriqueiro” — mais corriqueiro porque apresenta circunstâncias que podem ser encontradas em países de democracia sólida e que não pressupõem, ademais, que líderes políticos conservadores-autoritários, como Trump, Bolsonaro e Modi, tenham sido eleitos. Adapto aqui um exemplo de Thomas Nagel.[13] Imaginemos uma sociedade na qual há uma minoria destituída — os 20% de baixo, digamos, na distribuição de recursos sociais escassos como propriedade, riqueza e renda — e uma classe média bem mais numerosa que essa minoria. Suponhamos ainda que duas alternativas de política pública se apresentem: uma delas é uma reforma institucional, digamos que no sistema tributário e de transferências, que objetiva elevar o quinhão de recursos sociais escassos para a minoria destituída à custa de impor um ônus pesado aos mais privilegiados (aos 10% e, especialmente, aos 1% mais ricos) e um sacrifício relativamente modesto à classe média numerosa. A segunda alternativa consiste, de fato, na rejeição dessa proposta de reforma, com a consequência de se manter um arranjo institucional básico que impõe custos intoleráveis para a minoria destituída da sociedade.

O critério maximin de justiça social — o princípio de diferença — proposto pela teoria de Rawls endossaria a primeira alternativa como moralmente superior à segunda. Mas não é nada claro, ao menos não de forma óbvia, que esse seria o resultado político produzido pelo processo democrático. A razão disso é que o ônus menor imposto pela justiça maximin será sentido por um número maior de pessoas do que o ônus insuportável imposto, pela manutenção do status quo, aos que se encontram na posição social mínima. Não há nada no processo democrático, na regra da maioria em particular, que faça com que os membros de uma maioria, em uma posição intermediária na distribuição de encargos e benefícios da cooperação social, sejam levados a aceitar uma modesta redução em seu nível de bem-estar, caso isso seja necessário para elevar significativamente o bem-estar de uma minoria severamente desprivilegiada. A preservação do status quo, nesse caso, seria a alternativa recomendada por um princípio de maximização da utilidade média na sociedade.[14] Quando os pobres deixam de constituir a maioria da sociedade (e dos eleitores), a tomada de decisões políticas por meio do processo democrático, por si mesma, não oferece nenhuma garantia de que seus interesses serão levados em conta pela maioria relativamente mais privilegiada.

Mais democracia, ou melhor, mais participação democrática, por mais desejável que isso possa ser por outras razões, pode não oferecer uma resposta para a superação do tipo de obstáculo motivacional à realização da justiça que o exemplo capta. Só não haverá tensão, ou mesmo oposição, entre um critério maximin de justiça social e a tomada de decisões políticas por meio do processo democrático, no exemplo acima (e em muitos outros casos), se uma maioria dos cidadãos e seus representantes estiver convencida de que deve se valer das instituições políticas democráticas para realizar, ou chegar tão perto disso quanto for possível nas circunstâncias que se apresentarem, uma concepção de justiça social. Se esse não for (como muitas vezes não é) o caso, e a escolha social afinal recair na segunda alternativa do nosso exemplo hipotético — a que envolve sacrificar interesses fundamentais de uma minoria destituída a interesses (moralmente) menos relevantes de uma classe média mais numerosa —, o critério maximin de justiça social ainda poderá ser empregado, de forma significativa, para criticar esse resultado do processo democrático — para oferecer razões para alterá-lo em uma rodada ulterior de deliberação democrática e mesmo, em certas circunstâncias, para justificar ações de desobediência civil.

Essa discussão também se presta a esclarecer outro aspecto da relação entre justificação normativa e deliberação política, que é conexo ao que vimos examinando até aqui. A aceitação de um critério substantivo de justiça, como é o caso da justiça rawlsiana, não nos compromete com a suposição de que a deliberação democrática deva ser caracterizada pela busca do consenso. Os princípios de justiça que se justificam porque especificam termos de acordo razoável entre pessoas que se concebem como livres e iguais, ou que ninguém poderia razoavelmente rejeitar em uma deliberação ideal, como sustenta Thomas Christiano, “[…] somente podem ser introduzidos no processo de deliberação pública como alternativas a serem consideradas, a despeito de ser improvável que venham a ser objeto de um acordo unânime, mesmo entre pessoas razoáveis, em qualquer democracia real”.[15] O emprego de uma noção de consenso unânime na argumentação moral não nos compromete com uma implausível visão consensualista da política democrática.[16]Aqueles que defendem, no âmbito da deliberação política, reformas institucionais e políticas públicas que têm clara conexão com um critério maximin de justiça social terão de se confrontar com contendores políticos que podem subscrever critérios distintos de justiça, como o libertarianismo ou um princípio de maximização da utilidade média. O máximo que os primeiros podem esperar da argumentação moral, supondo-se que o critério maximin se mostrasse superior às alternativas nesse terreno, são razões morais (combinando-as a considerações empíricas relevantes aos arranjos propostos) com base nas quais podem tentar persuadir seus concidadãos de que suas propostas de reformas e de políticas deveriam prevalecer na tomada de decisões políticas por meio do processo democrático.

…………………………..

……………………….

O valor equitativo das liberdades políticas

O procedimento hipotético de deliberação que é característico da argumentação moral pode nos fornecer e contribuir para justificar um padrão para avaliar os resultados de processos deliberativos efetivos do ponto de vista da justiça. Isso é precisamente o que podemos esperar de uma teoria normativa da justiça. A questão real e difícil não é constituir um juízo sobre se uma teoria política é mais ou menos “normativista” ou mais ou menos “monológica” do que outra, e sim a de como é possível aprimorar o que David Estlund denomina o “valor epistêmico” da democracia, isto é, como aumentar a probabilidade de que o processo democrático produza resultados políticos que possamos considerar justos de acordo com um critério independente dos próprios procedimentos deliberativos e decisórios. Mesmo uma democracia constitucional, que é o sistema político democrático presumido pela teoria de Rawls, só pode ser, como quer que seja moldado institucionalmente, uma forma de “justiça procedimental imperfeita”.[17] Embora seja um procedimento justo, em virtude da proteção especial que confere às liberdades civis e políticas fundamentais, nada garante que os resultados (as decisões políticas) da aplicação consistente desse procedimento irão se conformar a um critério independente de justiça — como a justiça como equidade, um padrão de suficiência (segundo o qual ninguém deveria cair abaixo de certo patamar de decência em suas condições e perspectivas de vida), os direitos humanos ou outro critério substantivo de justiça. Considerando-se isso, a questão que se apresenta é: sob que condições podemos esperar que a democracia produza resultados políticos justos?

A questão não comporta respostas simples. Aqui me limito a fazer duas considerações. A primeira é a de que não é nada claro que, para elevar o que antes denominei (seguindo Estlund) “valor epistêmico da democracia”, devemos depositar nossas esperanças na busca de consensos fundados em boas razões, em vez de depositá-las no conflito de visões e na competição política efetiva. A competição política democrática pode desempenhar um importante papel instrumental na promoção da justiça social, mas isso depende crucialmente do tipo de ativismo político dos partidos e forças políticos (tipicamente, de esquerda e centro-esquerda) dos quais se pode esperar um comprometimento maior com uma concepção de justiça social. Quando a competição democrática se mostra muito lenta em produzir resultados (reformas institucionais e políticas) que reduzam a injustiça social, as razões para isso podem em parte se dever a uma distribuição muito desigual de recursos políticos de importância decisiva (minha segunda consideração vai dizer algo sobre isso). Mas também pode ocorrer que as oportunidades abertas até mesmo por uma competição política desigual não estejam sendo aproveitadas, na medida necessária, por aqueles que estão ou deveriam estar comprometidos com a realização da justiça social. Consideremos, brevemente, duas análises que mostram que não se pode obter da democracia — para os propósitos de nossa discussão, mais justiça social — aquilo que de fato não é exigido dela. Analisando o porquê de a democracia hindu ter apresentado, nas décadas de governo democrático que se sucederam à independência em 1947, resultados modestos na redução da pobreza severa e de desigualdades profundamente arraigadas, Amartya Sen sustenta que isso se deve, ao menos em parte, ao tipo de ativismo político dos partidos de oposição — que se mostraram incapazes de polarizar a competição política democrática em torno de questões como o analfabetismo generalizado, a prevalência de formas graves de desnutrição e as desigualdades de gênero.[18] E Thomas Piketty dedicou muitas páginas de seu livro recente, Capital e ideologia, ao esforço de demonstrar a hipótese de que a esquerda eleitoral, na Europa e nos Estados Unidos, abandonou, dos anos 1990 em diante, as classes mais desfavorecidas da sociedade, ao deixar de lado propostas de redistribuição e difusão da riqueza, de redistribuição da renda e de promoção da justiça educacional (da educação pré-escolar às oportunidades de acesso ao ensino superior de qualidade), em prol dos interesses dos grupos de escolarização mais elevada, que justificam as desigualdades socioeconômicas que os beneficiam com base em critérios meritocráticos educacionais.[19]Essa mudança nas prioridades dos partidos políticos que Piketty denomina, genericamente, social-democratas, teve dois efeitos tóxicos para a justiça social: o de acentuar as tendências ao crescimento da desigualdade econômica (de riqueza e renda), em benefício dos10% e especialmente dos 1% mais ricos da sociedade, nos dois lados do Atlântico (para ficar somente no caso dos países ocidentais ricos), que vêm ocorrendo desde a década de 1980; e o de deixar os trabalhadores industriais e de serviços de baixa escolarização, que no período 1950-1990 votavam consistentemente nos partidos de esquerda e centro-esquerda, como um campo fértil para o crescimento do eleitorado de partidos e lideranças políticos que defendem valores nacionalistas, xenófobos e identitários de ultradireita.

A segunda consideração diz respeito à distribuição desigual de recursos políticos que têm importância crucial para a competição política democrática. Novamente, serei breve. Robert Dahl trata dessa desigualdade sob duas rubricas distintas: as desigualdades de recursos (como riqueza e renda), de oportunidades e posições econômicas; e as desigualdades de educação, conhecimento, informação e recursos cognitivos.[20] Se fosse possível minorar significativamente esses dois tipos de desigualdades, estaríamos em condições de afirmar que oportunidades equitativas existiriam para que os cidadãos participassem efetivamente das deliberações políticas e se empenhassem em influenciar seus resultados — quer optassem por fazer uso dessas oportunidades ou não. Podemos pensar nessas condições equitativas como aquelas em que uma discussão pública livre, não condicionada por desigualdades excessivas, interesses privados poderosos e acesso desigual aos recursos e meios de comunicação política, poderia de fato ocorrer e, nessa medida, se trataria também de uma modalidade de “democracia deliberativa”. Mas note-se que, embora reduzir os dois tipos de desigualdades de recursos mencionados por Dahl possa ser um objetivo ambicioso e difícil de ser alcançado, isso não requer conceber o processo democrático em si mesmo de alguma forma distinta da concepção padrão de democracia competitiva e de democracia representativa. A natureza conflitiva da democracia política, em contraste com as supostas virtudes da deliberação voltada para a obtenção de consensos fundados em boas razões, simplesmente não é o problema central do qual deveríamos nos ocupar.

Vai precisamente nessa mesma direção o argumento de Rawls de que, se o que queremos é que a democracia produza decisões políticas justas, então o valor equitativo das liberdades políticas deve ser garantido.[21]A importância dessa exigência na teoria de Rawls é com frequência negligenciada. Observe-se que há duas ideias que, mesmo sendo combinadas em uma mesma concepção de justiça, devem ser distinguidas. A primeira delas é a de que níveis elevados de pobreza e desigualdade, e uma concentração excessiva da riqueza e da renda, depreciam o valor que o esquema completo de liberdades fundamentais (como aquele estabelecido pelo Artigo 5º. da Constituição de 1988 do Brasil) tem para os mais desfavorecidos na sociedade.[22] Se isso ocorre, os mais desprivilegiados não dispõem de um quinhão de “bens primários sociais” (como oportunidades educacionais e ocupacionais, renda e riqueza) para se valerem de forma efetiva de seus direitos e liberdades fundamentais e para, dessa maneira, serem capazes de realizar os fins e objetivos que julgam ser valiosos — suas próprias “concepções do bem”, na linguagem da teoria política normativa. A concepção de justiça distributiva expressa pelos dois componentes do segundo princípio da justiça como equidade, mencionados no início, enfrenta esse problema, isto é, objetiva garantir que o sistema de liberdades fundamentais que é igual para todos tenha também um valor igual para todos os cidadãos, sobretudo para os mais desprivilegiados. Essa exigência conecta-se a uma ideia de liberdade efetiva — em contraste com a liberdade de não sofrer interferências arbitrárias naquilo que uma pessoa deseja e pode fazer, que corresponde à noção de “liberdade negativa” à qual a teoria política liberal costuma ser associada[23] — e ao cultivo da faculdade moral, nos termos de Rawls, de constituir e de revisar uma concepção do próprio bem. (Rawls às vezes se refere a essa faculdade moral como “o racional”, lembrando que “racionalidade”, nesse caso, não é um atributo dos fins, concepções ou doutrinas do bem em si mesmos, que os agentes têm razões para valorizar.)

Mas níveis elevados de pobreza e de desigualdade de riqueza e renda na sociedade, e essa é a segunda ideia, que deve ser distinguida daquela que acabo de explicitar, degradam o valor que as liberdades políticas têm para os mais desfavorecidos e permitem que os mais privilegiados, porque são mais capazes de tirar proveito de direitos e oportunidades institucionais que em princípio são iguais para todos sob uma constituição democrática, exerçam um peso desproporcional sobre os termos do debate político e sobre as decisões políticas fundamentais. Impedir isso, e possibilitar que todos, especialmente os mais desfavorecidos, sejam capazes de fazer um uso efetivo dos direitos e liberdades políticos iguais garantidos por uma democracia constitucional, conecta-se ao cultivo e ao fortalecimento da faculdade moral de um senso de justiça ou da razoabilidade[24] — que é a faculdade moral que é (idealmente) demandada dos cidadãos ao exercerem a responsabilidade deliberativa que o processo democrático coloca sobre seus ombros, sobretudo se se trata de deliberar, junto com os próprios concidadãos, sobre questões políticas fundamentais, que dizem respeito ao bem comum da comunidade política.[25]

Além das exigências da concepção de justiça distributiva que se expressa nos dois componentes da justiça como equidade, especialmente na concepção maximin de justiça social, e que são parte do problema que aqui estamos examinando[26], dois tipos de instituições são sugeridos para lidar com esse problema (o de como garantir a igualdade política entre os cidadãos). Um deles é a adoção de impostos progressivos sobre as heranças e doações com um sentido não tanto arrecadatório, e sim o de “corrigir, gradual e continuamente, a distribuição da riqueza e o de impedir concentrações de poder que são nocivas ao valor equitativo das liberdades políticas e à igualdade equitativa de oportunidades”, considerando-se que “uma ampla dispersão da propriedade […] é uma condição necessária, ao que parece, à preservação do valor equitativo das liberdades políticas”.[27] Um segundo tipo de instituições, ou de conjunto de instituições, diz respeito ao financiamento público de partidos políticos e campanhas eleitorais, à imposição de limites severos às contribuições financeiras que pessoas físicas e empresas podem fazer a campanhas eleitorais, à publicidade política e aos gastos dos candidatos em suas próprias campanhas. Rawls menciona ainda, nesse registro, a garantia de um acesso equitativo aos meios de comunicação e as regulações à expressão política — o que não inclui restrições ao conteúdo da expressão — que possibilitem o acesso igual ao fórum político público e à constituição da agenda política.[28] Tanto quanto Michael Walzer, Ronald Dworkin ou, mais recentemente, Thomas Piketty, Rawls sustenta que nossa concepção de cidadania democrática igual nos compromete com o objetivo de erguer barreiras que impeçam a conversão de poder econômico em poder político.[29] Sem isso, isto é, sem a garantia do valor equitativo das liberdades políticas, a democracia torna-se “uma espécie de competição regulada entre as classes econômicas e os grupos de interesse, na qual é apropriado que os resultados dependam da capacidade e da disposição de cada um dos participantes de empregar seus recursos financeiros e habilidades, reconhecidamente muito desiguais, para fazer valer seus desejos”.[30] Observe-se, no entanto, que da ótica de uma teoria normativa da justiça (como a justiça como equidade), não há nenhum receituário pronto para ser prescrito — o que, de resto, se aplica a qualquer princípio de justiça.[31] Que arranjos institucionais específicos poderiam ser apropriados e eficazes para realizar esse objetivo, especialmente no que se refere ao segundo tipo de instituições mencionado acima, permanece uma questão em aberto.[32]

……………………………….

……………………………….

Razão pública e incerteza democrática

Na análise de Rawls sobre o valor equitativo das liberdades políticas encontraremos o que poderia ser caracterizado como uma concepção de deliberação política democrática. Podemos denominá-la, se quisermos, uma concepção de “democracia deliberativa”, como o próprio Rawls o faz[33], desde que tenhamos claro que essa concepção é inteiramente compatível com a democracia competitiva e representativa.[34]Mas não há, na teoria de Rawls, em qualquer de suas fases, nenhuma concepção específica do processo democrático. Constitui um grave equívoco de interpretação, em meu entender, considerar que procedimentos deliberativos ideais que são empregados como modalidades de argumentação moral, como o argumento com base na posição original ou a noção (posterior) de Rawls de “razão pública”, devam também ser entendidos como modelos de deliberação política — ou até mesmo, o que é ainda muito pior, como substitutos à deliberação política democrática.[35]

Consideremos, novamente, o que foi dito na seção “Argumentação moral e deliberação política” acima tendo por foco, agora, a concepção de Rawls de razão pública,[36] que é um desdobramento da interpretação normativa, que foi brevemente discutida nessa mesma seção, de legitimidade política. A razão pública é a modalidade de razão que idealmente os cidadãos deveriam empregar para justificar uns aos outros os arranjos institucionais e as decisões políticas que têm por objeto duas categorias de questões políticas: os “elementos constitucionais essenciais” e as “questões de justiça básica”.[37] Essas instituições e decisões devem ser justificadas por referência aos valores políticos que podem fazer parte de uma concepção política razoável de justiça, em vez de sê-lo por referência a doutrinas do bem e visões metafísicas que só são aceitas por seus adeptos e fiéis (como, por exemplo, mas não exclusivamente, as doutrinas religiosas). Tal padrão de argumentação deve ser empregado se o que se quer é alcançar o assentimento de pessoas vistas como racionais e razoáveis — como portadoras das duas faculdades morais que foram mencionadas acima — e como portadoras do status da cidadania igual. Esses atributos das pessoas na condição de cidadãs iguais são desconsiderados se a justificação de dada instituição ou decisão política, àqueles que se verão obrigados a cumprir com suas exigências, é contingente, digamos, à aceitação de alguma crença de natureza religiosa. Os cidadãos que não compartilham dessa crença não têm como aceitar o emprego da coerção coletiva da sociedade, nesse caso, nem com base em sua própria doutrina do bem (se professam alguma doutrina desse tipo), nem com base em uma racionalidade democrática comum. Para estes cidadãos e cidadãs, a decisão política em questão equivale a pura e simples coerção e a restrição moralmente arbitrária de sua liberdade individual. Por isso, certas razões, que só o são (razões para agir) de um ponto de vista interno a determinadas “doutrinas abrangentes do bem”,[38] são excluídas como uma possível base para a justificação pública de decisões políticas no “fórum político público”.[39] Elas não são excluídas, nem mesmo nesse nível da interpretação normativa da legitimidade política, da defesa de posições, de causas, do esforço de recrutamento de fiéis e correligionários, e assim por diante, no âmbito que Rawls denomina “cultura de fundo” da sociedade civil.[40] Esse é o âmbito, constituído pelas igrejas, universidades e associações científicas, meios de comunicação de massa, e associações e comunidades de diferentes tipos, em que impera um tipo de discussão pública em que as exigências de justificação da razão pública não se aplicam. Nada impede, nem mesmo normativamente falando, que os participantes desse “debate aberto” — como diz Charles Larmore[41] — recorram à verdade toda, como a entendem, para defender suas posições e para se empenhar em difundir suas doutrinas e formas de vida e em recrutar adeptos. A razão pública rawlsiana não impõe nenhuma restrição à discussão pública e política que se desenvolve, em uma sociedade na qual há uma esfera pública vigorosa, na cultura de fundo.[42] Essa de defesa do debate aberto na esfera pública da sociedade civil não é incompatível — de fato, é plenamente compatível — com a célebre defesa, com que abri este artigo, que John Stuart Mill fez da liberdade de expressão em Sobre a liberdade. “A verdade, nas mais importantes questões práticas da vida”, disse Mill, “tanto é uma questão de reconciliar e combinar opostos, algo que muitos poucos têm mentes tão amplas e imparciais a ponto de conseguirem fazer os ajustes com vistas a alcançar a correção, que ela [a verdade] tem de ser encontrada, se preciso for, por meio de uma luta entre combatentes lutando sob bandeiras hostis.”[43]

Mas o que aqui quero enfatizar é que essa concepção de razão pública pertence ao domínio da argumentação moral. Ou ao menos é isso que estou sustentando, ainda que o próprio Rawls seja insuficientemente explícito a esse respeito. As posições ou propostas que satisfazem as exigências da razão pública rawlsiana terão de se defrontar, quaisquer que sejam suas credenciais morais, na discussão política efetiva com posições ou propostas que podem ter por base uma “razão não pública”, isto é, alguma doutrina abrangente específica do bem. A razão pública (como interpretada por Rawls) não exclui nada da discussão pública, e nem mesmo no âmbito mais delimitado do fórum político público, pelo simples fato de que não está em seu poder fazê-lo.

Para ilustrar o que está sendo afirmado, consideremos uma questão pública que ainda é objeto de desacordo moral até mesmo em algumas democracias liberais ocidentais (como os Estados Unidos e a França[44]): o reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, estendendo-se a seus membros os mesmos direitos pessoais e patrimoniais e os mesmos benefícios previdenciários garantidos à entidade familiar constituída por um homem e uma mulher. Antes de seguir adiante, abro aqui um parêntese para comentar brevemente o caso brasileiro. No Brasil, a união estável entre pessoas do mesmo sexo como unidade familiar foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em decisão de 5 de maio de 2011. Essa decisão foi complementada por uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, de 2013, que autoriza os cartórios a registrarem casamentos de pessoa do mesmo sexo e os proíbe de se recusarem a fazê-lo. Mas a discussão pública sobre a questão está longe de ter se encerrado. Note-se que não foi aprovada uma legislação pelo Legislativo, com o mesmo teor das decisões judiciárias mencionadas, e que ainda tramita no Congresso Nacional, como parte da denominada “pauta de costumes” apoiada por parlamentares que fazem parte da bancada evangélica do Congresso, o Estatuto da Família, que reconhece como família apenas a união entre um homem e uma mulher. Ademais, há um conjunto de questões conexas, que fazem parte dessa pauta promovida por parlamentares religiosos conservadores como a redução da maioridade penal, o não reconhecimento dos direitos da população LGBT (além dos direitos associados à união homoafetiva, isso inclui direitos como o de não ter atendimento recusado por preconceito e o direito a utilizar o nome social em órgãos públicos) e propostas de retrocesso na já altamente restritiva legislação brasileira de regulação do aborto (entre as quais a proibição de que mulheres e meninas que sofreram violência sexual tenham o direito de fazer aborto em hospitais públicos). Essas mesmas posições religiosas conservadoras serviram de justificativa, como parte de uma cruzada contra uma suposta “ideologia de gênero”, para retirar dos mais importantes documentos legais que regulam a educação básica no Brasil, o Plano Nacional de Educação (aprovado pelo Congresso Nacional em junho de 2014) e a Base Nacional Comum Curricular (aprovada pelo Conselho Nacional de Educação em dezembro de 2017), qualquer menção a questões de gênero, sexualidade e orientação sexual. Enquanto os que defendem a inclusão do conhecimento e do debate sobre essas questões nas escolas podem fazê-lo recorrendo aos valores políticos da razão pública — como a igualdade de gênero, a antidiscriminação e a promoção do respeito à diversidade de orientação sexual —, os que se contrapõem a isso o fazem invocando valores religiosos conservadores e um modelo tradicional de família (que, nos termos de Rawls, constituem uma doutrina abrangente do bem).

Mas nos limitemos, só para aclarar as ideias, ao exemplo da extensão a uniões homoafetivas dos mesmos direitos que já são garantidos aos casamentos heterossexuais. Suponhamos que essa extensão possa ser defendida (como acredito que possa) mediante argumentos que satisfazem os critérios de Rawls da justificação com base na razão pública. Os que defendem tal extensão nesses termos — ou em termos similares, isto é, recorrendo aos valores políticos de uma racionalidade democrática comum — poderiam, nessa medida, sustentar que sua proposta tem um fundamento apropriado de moralidade política. Mas poderiam eles considerar que, por essa razão, a discussão pública da questão está encerrada? Obviamente, não. Na discussão pública, eles se verão obrigados a contrapor seus argumentos, mesmo que sejam capazes de passar pelo filtro moral da razão pública, às posições daqueles que se opõem à reforma (ou que defendem a reversão de direitos já alcançados) alegando que a homossexualidade é um pecado, ou que a união homoafetiva é abominável para os valores do cristianismo conservador em relação à família. Os que professam estes valores podem sustentar, de forma um pouco mais sofisticada, que, se uma maioria dos cidadãos acredita que a homossexualidade é um pecado (ou que a união homoafetiva representa uma ameaça a um modelo cristão-tradicional de família), essa maioria tem o direito, em uma democracia, de converter sua crença religiosa em política pública.[45]Os primeiros não podem se dar ao luxo de não se engajar em uma discussão sobre a posição destes últimos, limitando-se a sustentar, olimpicamente, que crenças consideradas verdadeiras apenas da ótica interna de determinadas doutrinas abrangentes do bem devem ser excluídas do espaço público e ter seu impacto limitado aos foros da cultura de fundo da sociedade civil (como as igrejas, por exemplo). No âmbito da deliberação política, não resta aos primeiros nenhuma alternativa que não a de empenhar-se em persuadir uma maioria dos cidadãos e de seus representantes que viver sob instituições que se fundam em uma moralidade política justificável deve ser preferido, por razões de legitimidade política, a viver sob instituições que só são aceitáveis do ponto de vista sectário de doutrinas abrangentes específicas. A questão — refiro-me não só ao exemplo da união civil dos homossexuais e dos direitos da população LGBT, mas também a qualquer questão política fundamental que envolva um componente de desacordo moral — não vai ser decidida por meio de um procedimento deliberativo ideal, e sim (em algum momento) pela decisão de voto dos cidadãos e por decisões majoritárias tomadas por seus representantes eleitos.[46]

Reencontramos aqui a mesma conclusão a que havíamos chegado no final da seção Argumentação moral e deliberação política, ao examinarmos a maneira como o critério maximin de justiça social pode ser introduzido na deliberação política democrática. A justiça rawlsiana concebe a justificação moral de princípios de justiça, ou de reformas institucionais que os colocariam em prática, inquirindo se poderiam resultar de procedimentos deliberativos ideais como a posição original ou a razão pública propostas por Rawls. Dessa perspectiva normativa, o que se diria é que um princípio capaz de alcançar um acordo unânime em uma deliberação hipotética dessa natureza tem razões fortes que o justificam — ou que justificam os arranjos institucionais necessários para implementá-lo — como objetivo político. Mas isso não nos diz nada sobre o que acontece ou deveria acontecer no campo da deliberação política, que não é nem pode ser voltada para a obtenção de acordo unânime. Constitui uma questão separada a de saber se os cidadãos e seus representantes darão um peso apropriado (ou mesmo algum peso), na deliberação política, às razões a favor de determinados princípios de princípios de justiça e das reformas e políticas que recomendam, como o princípio maximin de justiça social ou a proposta de aprovar legislação que reconheça direitos iguais para as uniões homossexuais e de outros direitos da população LGBT. A esse respeito, não há alternativa senão enfrentar a incerteza que é constitutiva do conflito e da competição democráticos.[47]

Não há nenhum ganho normativo ou analítico na suposição de que a justificação moral possa servir de modelo para a deliberação política. O que faz sentido, da ótica da justiça rawlsiana, é se perguntar pelas condições sob as quais as razões e os argumentos fundamentados em uma moralidade política justificável têm uma probabilidade maior de serem levados em conta na deliberação política. Falar em “probabilidade”, aqui, pode causar desconforto, mas é inevitável se se leva em conta que não há nenhuma garantia de que isso de fato ocorrerá. A noção normativa de valor equitativo das liberdades políticas que antes foi examinada, ao formular uma interpretação da igualdade de oportunidades políticas, tem o mérito de dirigir nossa atenção para tais condições, e não para modelos alternativos de democracia — alternativos à democracia representativa — em que a justificação moral e a deliberação política são confundidas. Mas é preciso reconhecer que nosso conhecimento teórico e empírico sobre essas condições ainda é muito mais rudimentar do que gostaríamos que fosse.

……………

……………..

………….

Notas:

[1] Mill, John Stuart. “On Liberty”. In Cohen, Marshall (org.). The Philosophy of John Stuart Mill. Ethical, Political and Religious. New York: Random House, 1961, p. 240.

[2] Em geral vou me referir, quando necessário, a edições brasileiras de Uma teoria da justiça (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008) e de O liberalismo político (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011).

[3] A formulação definitiva dos dois princípios (o segundo tem dois componentes distintos) da teoria de Rawls encontra-se em O liberalismo político (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011, p. 6). Rawls denomina “princípio de diferença” o que aqui estou denominando “critério maximin de justiça social”.

[4] É claro que isso é uma variante, e não uma reconstituição estrita do célebre argumento de Rawls da “posição original”, como é desenvolvido no capítulo 3 de Uma teoria da justiça.

[5] Pode-se ver isso claramente na “Introdução à Edição de 1996” de O liberalismo político, em que Rawls nos dá uma indicação das instituições que seriam exigidas pelo “ideal de razão pública”, com o objetivo de “proteger as liberdades fundamentais e impedir que as desigualdades sociais e econômicas sejam excessivas”. Rawls, John. O liberalismo político. Edição ampliada. São Paulo: WMF Martins Fontes, pp. LXV-LXVI. A diferença mais marcante, em relação à concepção de “justiça plena” proposta em Uma teoria da justiça, é a de que essas instituições devem propiciar (em comparação às exigências distributivas mais fortes que decorrem do princípio de diferença combinado à igualdade equitativa de oportunidades) uma “distribuição decente de renda e riqueza” que garanta acerta forma de “liberdade efetiva” (que será discutida adiante) a todos os cidadãos.

[6] Para os que defendem uma concepção “agregativa” de democracia, o único critério de correção que pode ser empregado é o de que as decisões políticas devem ser uma “função” de preferências individuais. Uma questão longamente discutida nessa vertente (desde os trabalhos seminais de Kenneth Arrow, na década de 1950, no campo da teoria da escolha social), que aqui vou deixar de lado, é a de se a regra da maioria, que é um componente central do processo democrático, é capaz de produzir decisões políticas que exprimam as preferências de uma maioria dos cidadãos.

[7] Habermas, Jürgen. Between Facts and Norms. Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy. Cambridge-Mass., The MIT Press, 1996, p. 285.

[8] Uma hipótese para explicar os níveis desiguais de participação política em uma democracia, especialmente no caso de formas mais custosas de participação política do que o voto, é a distribuição muito desigual de recursos políticos cruciais como riqueza, dinheiro, conhecimento, informações e habilidades cognitivas, tempo livre para a atividade política e a facilidade maior ou menor de superar problemas de ação coletiva. Ver, por exemplo, Robert Dahl, Democracy and Its Critics, pp. 252-253 e 323-324 (New Haven: Yale University Press, 1989).

[9] Samuel Freeman, no capítulo 8 (“Ideal Theory and the Justice of Institutions”) de Liberalism and Distributive Justice, faz essa observação ao comentar a crítica de Amartya Sen (São Paulo: Companhia das Letras, 2011) ao foco da teoria de Rawls no que Sen denomina “justiça transcendental”. Em mais de um momento, Sen aponta a similaridade entre a discussão pública imparcial, necessária para alcançar juízos sobre questões de justiça social mais complexos do que a condenação a injustiças gritantes (como a pobreza severa), e a interpretação “procedimental” de Habermas da justiça. Se temos de aguardar uma deliberação democrática ideal para determinar o que a justiça requer de nós, “é difícil perceber como o enfoque comparativo imparcial de Sen é em alguma medida menos transcendental ou irrealista do que a teoria ideal de Rawls” (Freeman, Samuel. Liberalism and Distributive Justice. Oxford: Oxford University Press, 2018, p. 271).

[10] Estlund, David. “Beyond Fairness and Deliberation”. In: Bohman, J. e Regh, W. (orgs.). Deliberative Democracy. Cambridge-Mass.: The MIT Press, 1997.

[11] Estlund, David. Democratic Authority. A Philosophical Framework. Princeton e Oxford: Princeton University Press, 2008, p.93.

[12] Schumpeter, Joseph. Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar, 1984, capítulo XX, seção III.

[13] Nagel, Thomas. Equality and Partiality. Oxford: Oxford University Press, 1991, p.80.

[14] Uma das justificações para a regra da maioria, como um componente central do processo democrático, é a de que possibilita a maximização da utilidade média entre os cidadãos. Dahl, Robert. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press, 1989, pp. 142-144 e pp. 151-152.

[15] Christiano, Thomas. “The Significance of Public Deliberation”. In: Bohman, J. e Regh, W. (orgs.). Deliberative Democracy. Cambridge-Mass.: The MIT Press, 1997, p. 276, nota 8.

[16] Essa é uma outra crítica à justiça rawlsiana, que muitas vezes se apresenta em conexão com aquela que estamos examinando. Na literatura de teoria política no Brasil, essa segunda crítica à justiça rawlsiana que, como estou sustentando, também confunde a argumentação moral com a deliberação política, é feita, por exemplo, por Luis Felipe Miguel em “Consenso e conflito na teoria democrática: para além do ‘agonismo’” (Lua Nova 92, 2014, pp. 13-43). Ver, especialmente, as páginas 15-20.

[17] Rawls, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: WMF Martins Fontes, § 31, pp. 242-243 e § 36, pp. 272-273. A noção de “justiça procedimental imperfeita”, exemplificada pela justiça criminal, é introduzida em § 14, pp. 103-104.

[18] Sen, Amartya. Development as Freedom. Nova York: Alfred Knopf, 1999, pp. 154-177.

[19] “A esquerda eleitoral”, diz Piketty, “converteu-se de partido dos trabalhadores em partido dos educados (que proponho denominar ‘esquerda brâmane’)”. Piketty, Thomas. Capital and Ideology. Tradução de Arthr Goldhammer. Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 2020, p. 755. Esse argumento é discutido nos capítulos 11,14 e 15 do livro.

[20] Dahl, op. cit., capítulo 23. Ver também Dahl, Robert, On Political Equality (New Haven: Yale University Press, 2007), capítulos 5-7.

[21] Rawls, Uma teoria da justiça, op. cit., pp. 277-280; Rawls, O liberalismo político, op. cit., Conferência VIII, § 12. Note-se que Rawls considera essa injunção de justiça importante a ponto de incorporá-la, em O liberalismo político, à formulação do primeiro princípio (que tem prioridade sobre os dois componentes do segundo princípio) de sua concepção de justiça como equidade. Ver a nota 4 acima.

[22] Rawls, Uma teoria da justiça, op. cit., § 32, pp. 250-252.

[23] O locus clássico para a noção de liberdade negativa, em contraste com a noção de “liberdade positiva”, é o ensaio de Isaiah Berlin, “Dois conceitos de liberdade”. Berlin, Isaiah. Estudos sobre a humanidade. Uma antologia de ensaios. Edição de Henry Hardy e Roger Hausheer. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, pp. 226-298. Embora haja um lugar importante para uma ideia de liberdade negativa na teoria da justiça de Rawls, é um equívoco de grande monta supor que a interpretação da liberdade, como um valor político, possa ser reduzida, nessa teoria, a uma noção de liberdade negativa. Mas ao invés de associá-la a uma noção de liberdade positiva, nos termos da distinção de Berlin, prefiro dizer que a distinção entre “liberdade” e o “valor da liberdade” implica uma noção, como está dito no texto, de “liberdade efetiva”.

[24] Sobre a distinção entre as duas faculdades morais dos cidadãos e, de modo mais geral, entre o que Rawls denomina “o racional” e que denomina “o razoável”, ver, por exemplo, a Conferência II de O liberalismo político.

[25] “Questões políticas fundamentais”, em O liberalismo político, são as aquelas que dizem respeito a “elementos constitucionais essenciais” e a “justiça básica”. Ver, adiante, a nota 38.

[26] Constitui parte do nosso problema saber sob que condições seria ao menos mais provável que uma concepção maximin de justiça social (ou uma concepção similar de justiça) pudesse vir a ser implementada por meio do processo democrático.

[27] Rawls, John. A Theory of Justice. Revised Edition. Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1999, p. 245.

[28] Rawls, Uma teoria da justiça, op. cit, § 36, pp. 277-281; Rawls, O liberalismo político, op. cit, Conferência VIII, § 12; Rawls, J. Justiça como equidade. Uma reformulação. São Paulo: WMF Martins Fontes, pp. 210-213.

[29] Walzer, Michael. Spheres of Justice. New York: Basic Books, 1983, capítulos 1, 4 e 12; Dworkin, Ronald. “The Curse of American Politics”. The New York Review of Books, vol. 43, no. 16, 17 de outubro de 1996; Piketty, Thomas, Capital and Ideology, op. cit., pp. 1016-1022.

[30] Rawls, O liberalismo político, op. cit., p. 427.

[31] Nenhum princípio predetermina a forma de sua própria aplicação a contextos e decisões políticas específicos.

[32] Um dos argumentos contra o financiamento público de partidos e campanhas eleitorais é o de que isso fortalece ainda mais o poder das cúpulas de partidos que já são internamente oligarquizados. Diante disso, uma alternativa, defendida por Piketty, é instituir um sistema de financiamento público mediante vouchers (“vouchers de igualdade democrática”) distribuídos anualmente aos cidadãos, que escolheriam que partidos políticos e campanhas eleitorais desejam apoiar. Ver Piketty, Capital and Ideology, op. cit., pp. 1018-1020.

[33] Rawls, O liberalismo político, op. cit., pp. 531-533.

[34] Isso não significa que fóruns deliberativos, como as assembleias de cidadãos constituídas por sorteio, como em anos recentes vêm se realizando em países como a Irlanda, a Bélgica, a Austrália e a França, para discutir, deliberar e fazer recomendações às autoridades eleitas sobre questões públicas controversas (como a legalização do aborto, como lidar com o envelhecimento da população e com as mudanças climáticas, no caso da Irlanda), não possam desempenhar um papel de oxigenar e revigorar as instituições representativas. Mas essa inovação democrática, que consiste em recorrer a um minipopulus que seja representativo do demos de uma comunidade política democrática, e que disponha de todo o tempo, da informação e do conhecimento especializado necessários para constituir juízos qualificados sobre determinadas questões controversas, é concebida como um complemento às instituições representativas democráticas, e não como o embrião de uma forma de democracia alternativa à democracia representativa. Mencione-se que a criação de um minipopulus, nesses moldes, foi proposta por Robert Dahl, que não costuma ser elencado entre os teóricos da democracia deliberativa, há mais de 30 anos atrás (naquele momento, no final dos anos 1980, isso soava como um devaneio utópico de Dahl). Dahl, Robert, Democracy and Its Critics, op. cit., p. 340.

[35] Um equívoco desse tipo é cometido, por exemplo, em um trabalho influente de Bernard Manin. Ver Manin, Bernard, “On Legitimacy and Political Deliberation”. Political Theory vol. 15, 3, 1987, pp. 338-368.

[36] Rawls, O liberalismo político, op. cit., pp. LV-LXVII; Conferência VI; e Parte Quatro.

[37] “Elementos constitucionais essenciais” se referem aos direitos civis e políticos fundamentais; aos direitos, garantias e prerrogativas do Estado de direito; e aos procedimentos e instituições que regulam o acesso a posições de autoridade política. As “questões de justiça básica” dizem respeito às normas e instituições que regulam a distribuição de oportunidades sociais (educacionais e de acesso a cuidados médicos e serviços de saúde), de renda e de riqueza na sociedade. Essas são as duas áreas de controvérsia política com respeito às quais Rawls supõe (em O liberalismo político) que faz sentido perseguir, no plano da argumentação moral e quando o que está em questão é a justificação de decisões política no fórum político público, o ideal de um consenso fundado em boas razões.

[38] Uma doutrina abrangente é uma visão da “verdade toda”, que “inclui concepções do que se considera valioso na vida humana, bem como ideais de virtude e de caráter pessoais, que devem conformar grande parte e nossa vida não política (no limite, nossa vida como um todo)”. Rawls, O liberalismo político, op. cit., p. 206.

[39] Esse termo se refere ao âmbito da esfera política formal, na qual decisões políticas coercitivas são tomadas por juízes (especialmente do tribunal supremo) e autoridades públicas eleitas como os chefes do Poder Executivo e os legisladores.

[40] Rawls, O liberalismo político op. cit., p. 16, p. 259, pp. 452-454.

[41] Larmore, Charles, “Public Reason”. In Freeman, Samuel (org.). The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 382.

[42] A concepção bipartida que Rawls tem da esfera pública — ao distinguir o “fórum político público” da “cultura de background da sociedade civil”, não corresponde, como o próprio Rawls observa, à de Habermas. Rawls, O liberalismo político, op. cit., p. 452, nota 13.

[43] Mill, John Stuart. “On Liberty”. In Cohen, Marshall (org.). The Philosophy of John Stuart Mill. Ethical, Political and Religious. New York: Random House, 1961, p. 240.

[44] Em 2013-2014, a França foi palco de grandes manifestações de protesto, reunindo conservadores de diferentes matizes, contra a aprovação de lei legalizando a união homoafetiva pelo parlamento francês em 2013.

[45] Essa posição seria uma reapresentação do ponto de vista de Lord Devlin em seu ataque à recomendação do Relatório Wolfenden na Grã-Bretanha, em 1957, de descriminalização de práticas homossexuais entre pessoas adultas consencientes. Ver a crítica de Ronald Dworkin à posição de Devlin no ensaio “Liberty and Morality”. Dworkin, Ronald. Taking Rights Seriously. Cambridge-Mass.: Harvard University Press, 1977, pp. 240-258.

[46] Há questões relativas a “elementos constitucionais essenciais” que, como o termo já sugere, são eminentemente passíveis de constitucionalização e que, por isso, podem estar sujeitas, dependendo dos arranjos institucionais vigentes (se incluem o controle jurisdicional da constitucionalidade), a decisões dos juízes de um tribunal constitucional (como é o caso do Supremo Tribunal Federal no Brasil). Não tenho como tratar do tópico no momento, aqui limito-me a observar que questões de “justiça básica” — de justiça socioeconômica — não são constitucionalizáveis em sentido forte. Compartilho da posição de Brian Barry e Frank I. Michelman, entre outros autores, de que a justiça social não é uma questão a ser tratada, fundamentalmente, por meio de normas constitucionais e, menos ainda, por juízes e tribunais. Essa é, per se, uma vasta área de controvérsia. Ver Barry, Brian. Justice as Impartiality. Seção 15 (“Social Justice in the Courts”). Oxford: Clarendon Press, 1995, pp. 93-99; Michelman, Frank. “Rawls on Constitutionalism and Constitutional Law”. In Freeman, Samuel (org.). The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Ver também Michelman, Frank. “Justice as Fairness, Legitimacy, and the Question of Judicial Review: A Comment”. In Symposium: Rawls and the Law. Fordham Law Review vol. LXXII, 5, April 2004, pp. 1407-1420.

[47] Como afirmou Adam Przeworski em um artigo dos anos 1980. Przeworski, Adam. “Ama a incerteza e serás democrata”. Novos Estudos 9, julho de 1984.

…………………………..

………………

Com alterações e alguma atualização, este ensaio baseia-se no capítulo 4 do meu O liberalismo igualitário. Sociedade democrática e justiça internacional (São Paulo: WMF Martins Fontes, 2008).

………

………….