O médico, o monstro e a natureza humana

por Andrea Faggion

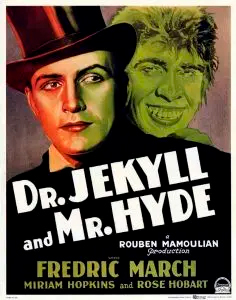

Em meio ao lamaçal com que nos deparamos cotidianamente nos jornais, algumas notícias ainda têm o poder de despertar a nossa repulsa moral de um modo particularmente intenso. Pense, por exemplo, nas denúncias quanto a médicos brasileiros que prescreveriam a implantação desnecessária de próteses em seus pacientes, para receberem o suborno do fabricante, que, por sua vez, seria pago pelo produto pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Denúncias assim despertam tanta aversão, creio eu, em função do abuso acontecer em uma relação que envolve confiança de um modo mais essencial do que outras. O paciente é uma parte especialmente vulnerável em sua relação com o médico. Ademais, o médico que explora o paciente, prescrevendo um tratamento em benefício próprio e em detrimento do bem-estar do paciente, transgride, da forma mais radical possível, os deveres de uma profissão que, simbolicamente, envolve muito mais do que a simples prestação de um serviço em nossa sociedade. Daí que o médico se torne monstro.

Diante de relatos dessas monstruosidades, ideólogos de plantão se apressam em utilizá-los como evidências de suas ideias. Aqui, entendo por “ideólogo” aquele que procura sistematizar sua visão de mundo e seus valores em uma teoria, passando a interpretar qualquer fato do qual tome conhecimento como uma confirmação dessa teoria.

Ideólogos de uma determinada vertente ideológica dirão a respeito do médico monstro que o capitalismo é o grande corruptor da natureza humana, o deformador de caráter por excelência, de tal forma que, se extirpássemos por completo o regime de propriedade privada, nossas sociedades não seriam acometidas por tamanhas perversões. Raciocínios do tipo sempre podem variar em complexidade. O mais simples é o seguinte. Os médicos pretendiam enriquecer, não? Eliminemos o regime que permite e incentiva que busquemos riquezas e o problema será resolvido.

Por outro lado, os mesmos médicos estavam explorando o modo de funcionamento de um sistema público de saúde, não estavam? Assim, ideólogos da coloração oposta dirão que o mal reside na implementação do sistema errado para a natureza de que dispomos, o tipo de agente que somos. Exemplifico o possível raciocínio da seguinte forma. A natureza humana seria invariável: sempre propensa a uma ganância desmedida e irrestrita como a do médico monstro. Assim, somos alertados de que deveríamos preferir aquele sistema que conseguiria extrair benefícios coletivos desses vícios privados, e esse sistema seria o de livre mercado. Adam Smith já nos explicava que a ganância do açougueiro, afinal, nos alimenta, enquanto Bernard Mandeville, na famosa fábula das abelhas, mostrava que a prosperidade da colmeia dependia do exercício de um vício por parte de cada abelha.

Mas será que a monstruosidade do médico de nosso exemplo realmente confirma uma visão de mundo ou seu oposto? Parece-me claro que possamos aceitar, com Smith, que o ser humano é constituído de tal maneira a se preocupar mais com um pequeno mal que aflige a si próprio do que com uma grande tragédia que acometa um completo estranho. Investigue a si mesmo, caro leitor. Se você souber com certeza que terá uma unha arrancada sem anestesia dentro de uma semana, provavelmente, isso o preocupará intensamente por todo esse tempo. Mas o conhecimento de que estranhos passam por privações diárias ao redor do globo dificilmente lhe ocupa o pensamento com a mesma intensidade e continuidade.

Seria essa diferença na intensão e extensão de nossas preocupações um mero produto de nossa inserção em uma sociedade capitalista? Particularmente, tenho cá minhas dúvidas de que os índios de alguma tribo ainda não descoberta no interior da floresta amazônica se preocupariam muito com o meu bem-estar, caso pudessem tomar conhecimento de minha existência. Confesso desconhecer fatos que possam comprovar uma tendência geral a uma convivência pacífica, amistosa e cooperativa entre tribos estranhas que tivessem que ocupar espaços adjacentes em um mundo pré-capitalista. A história da humanidade, pelo contrário, parece ser marcada por guerras e escravidão, quando temos contato com aquele que não identificamos como um dos nossos. Mas mesmo que isso não seja uma regra geral, as ocorrências são múltiplas o bastante para afastarmos a teoria segundo a qual nosso altruísmo seria limitado apenas pelo capitalismo, e não por nossa natureza.

Devemos concluir então que a ganância irrestrita é natural, cabendo a nós elaborarmos o sistema mais adequado para tirarmos o melhor proveito dela? Bem, o altruísmo limitado que concedemos acima não é o mesmo que ganância ilimitada. Se parece por demais utópico imaginarmos uma sociedade que transcenda a família e a tribo, mas conserve uma identificação tal entre seus membros que torne o bem-estar de qualquer outro nosso objeto imediato de interesse, por outro lado, também parece de um otimismo digno de Pollyanna acreditarmos que algum arranjo social lidaria proveitosamente com agentes que buscassem ativamente por oportunidades de abrirem exceções para si mesmos em regras de justiça. Em outras palavras, se não podemos amar a qualquer um como a nós mesmos, creio que precisemos, no mínimo, ser capazes de internalizarmos regras de justiça que restrinjam o livre uso da fraude e da violência.

Concedido que a ideia de uma sociedade humana constituindo uma grande família parece mais pertinente a uma canção pop melosa do que a uma filosofia política a ser levada a sério, é igualmente difícil de acreditar que a competição de um livre mercado seria o suficiente para excluir, por fadar ao fracasso, projetos de dominação e exploração. É bem mais fácil acreditar que o livre mercado daria lugar à pura e simples tirania do mais forte ou ao caos da guerra de todos contra todos, fosse o ser humano feito de ganância irrestrita.

Diante dessas considerações, a reação comum de quem as aceita é que se diga que o Estado deve existir justamente para garantir o livre mercado ao punir os crimes resultantes da ganância irrestrita. Bem, de minha parte, suponho que os agentes que estariam à frente desse Estado não seriam importados de alguma galáxia angelical. Caberia, então, ao próprio Estado organizar-se em um arranjo institucional capaz de lidar com a ganância irrestrita de forma mais eficiente do que o livre mercado?

Há quem acredite que sim, ou seja, que boas instituições públicas sejam aquelas que prescindam mesmo da virtude da justiça: o bom sistema funcionaria a despeito da ganância ilimitada dos sujeitos que são seus operadores. Sou cética quanto a isso. Penso que, sem a internalização da justiça no caráter de um número suficiente de sujeitos, tal sistema sequer seria implementado. Talvez, esse sistema supostamente ideal fosse até defendido publicamente, se vislumbrassem uma forma de distorcê-lo na prática. Quantos desmandos não são cometidos por trás de discursos que apelam ao bom nome dos ideais da “república” e da “democracia”?

A impressão final que divido com o leitor é a de que o agente corrupto não é matéria apropriada para a construção de qualquer sociedade justa e próspera. Ele transformaria tanto o Estado quanto o mercado em arremedos indignos desses nomes. Mas como produzir o agente virtuoso em uma sociedade em que a virtude parece fadar seu possuidor ao papel de um cordeiro diante do lobo? Haveria saída para tal círculo vicioso? Talvez, inserirmos a reflexão sobre a virtude no seio do pensamento político já seja um bom começo.