Sobre a morte e o luto

por Felipe Pimentel

Quando perdemos uma pessoa corremos para as recordações materiais e imateriais que guardamos dela. Buscamos na memória os instantes que vivemos com ela ou reabrimos álbuns de fotos para folhear uma a uma. Fitamos as fotos, vidrados, entre perplexos e angustiados, como se quiséssemos propositalmente sofrer. Alguns poderiam julgar essa prática, tão usual, algum tipo estranho de masoquismo – sugerindo-nos que o esquecimento é o melhor modo de superar (seja lá o que isso signifique), e que para tal, tanto melhor apagar essas fotos e resquícios que nos fazem sofrer. No entanto, podemos queimar as fotos e logo nos surpreenderemos no desejo súbito de falar sobre aquela pessoa que perdemos – seja para alguém muito próximo, seja nosso terapeuta, ou até mesmo um desconhecido qualquer. Se até isso nos for vedado, de pronto passamos a sonhar com ela, sonhos de angústia, sonhos de memória. Se escondemos, mesmo assim, essa dor lá no fundo, nos autorizamos em momentos marcantes a trazê-la à tona, desejando a presença daquele que perdemos, que não pode testemunhar nossos passos. Por que buscaríamos sofrer assim? A nossa mente nos convida a esse sofrimento. Ela nos instiga e convida a não fugir dessa dor, ainda que, superficial e imediatamente, esteja nos convidando a sofrer. Mas ela sabe muito bem que este sofrimento primeiro é a única via para num momento posterior seguirmos a vida. Por um tempo, pode ser necessário enganar a dor e a realidade da perda, mas, a longo prazo, fingirmos desmerecer ou desperceber a morte cria, para a nossa mente, um trabalho duplo: ela reconhece que sofre, mas precisa despistar essa dor. Como na maioria do tempo nossa mente está a nosso favor, ela pede que choremos com a morte, que a encaremos de perto, por mais devastador que isso possa se afigurar.

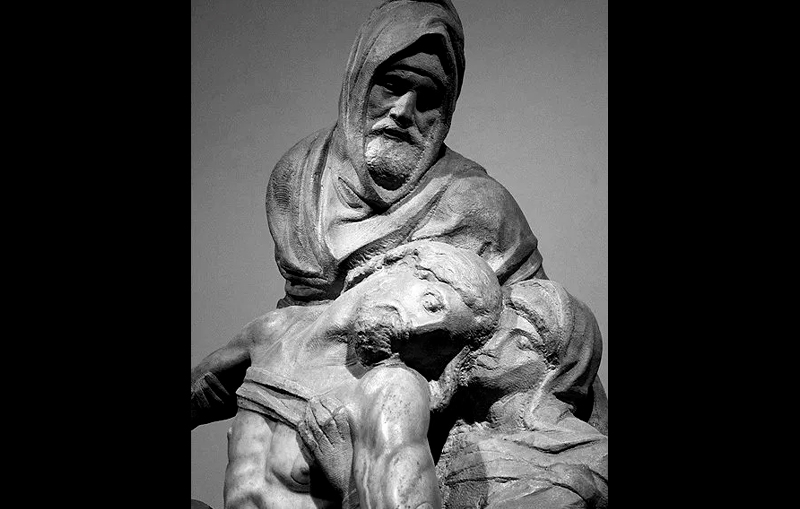

Essa experiência de fitar a morte através do olhar as imagens, da rememoração das lembranças e de formas mais refinadas de nos impingirmos sofrimento são os modos que fazemos a morte atravessar nosso corpo para depois poder ir embora. Provisoriamente. Quando nos relacionamos com alguém, não somos um eu e um outro, mas a relação que atua entre ambos. O vínculo em si é o terceiro elemento dessa relação a dois. Relacionar-se com alguém é constituir um continente próprio, no qual só os dois habitam – e, assim, perder alguém é perder uma terra por onde andávamos. A morte paralisa a todos: a perda, seja traumática, seja previsível, tem o poder de estancar nossas vidas. Nosso cotidiano seria impraticável se pensássemos nela o tempo inteiro. Ela funciona como um horizonte último através do qual regemos nossas escolhas mais importantes e nossos reiterados auto-exames. Mas é um horizonte que se apresenta de tempos em tempos, e que não poderia se colocar diariamente. Quando uma grande perda se apresenta, nós, estupefatos com a fragilidade da vida, especialmente por seu caráter aleatório e gratuito, olhamos para nós mesmos de modo mais profundo e apropriado.

*

Escrevo isso na semana em que a nação passa por uma tragédia. Não houve circunstância no país inteiro nos últimos dias em que a cidade de Chapecó e suas famílias não tenham sido lembrados e homenageados – mesmo que nem soubessem dessa homenagem. Nós compartilhamos das angústias de todas essas pessoas, e diante dessa perda, nos solidarizamos, mesmo que nada esteja a nosso alcance (e a alguém está?).

*

No domingo, teve lugar a emocionalmente devastadora cerimônia concedida às vítimas. No mesmo dia, perdemos um de nossos grandes escritores. Ferreira Gullar, este gigante, que, além de ser um de nossos grandes poetas, nunca encastelou-se: inaugurou vanguardas, ensinou e discutiu artes plásticas, debateu políticas, reviu suas próprias ideias, fugiu de governos, publicou clandestinamente.

*

Ao saber da morte de Gullar, eu corri à minha estante de livros. Tomei a edição Toda Poesia, da Editora José Olympio, e comecei a folheá-la, angustiado, em busca dos poemas que mais gosto. À medida que ia os encontrando, eu não somente lembrava deles em si, forma e conteúdo, mas também dos momentos em que os li: o poema que me consolou da perda de um amor (moça branca como a neve, me leve no esquecimento), o que ofereci para outro (você é mais bonita que um boeing 707 em pleno ar); aquele que mostrei aos meus alunos sobre a morte de Che (na quebrada do Yuro/eram 13:30 horas) ou sobre o estado de coisas no Brasil (No Piauí de cada 100 crianças que nascem 78 morrem antes de completar 8 anos de idade); com arrepio reli “Despedida” (Não há soluço maior que despedir-se da vida), e, por prudência e temor, não me autorizei a reler o “Poema Sujo.” Após algumas horas folheando a edição, me pus diante da televisão, assistindo o velório em Chapecó. Às lágrimas, quase me perguntei por que assistia a tudo aquilo, por que relera aqueles poemas. Não deveria me esquivar de tamanho padecimento? Então, relembrei que os versos de um poeta, impressos na edição que guardamos há anos em nossa estante, são como as fotografias dos nossos momentos mútuos, que suas palavras e páginas são memórias da relação imaginária que com ele vivemos; relembrei que as lágrimas que choramos nos velórios de nossos mortos são o nosso modo tortuoso de alertar os deuses que não nos acostumamos e não nos acostumaremos; mas, principalmente, que suportar a dor da perda, assisti-la e vivenciá-la é uma maneira de dizer aos que padecem que não estão sós – e que no continente erodido terão outros para reconstruir.