Conviver é, dentre as artes humanas, a mais difícil. A prescrição moderna é simplista: afaste-se, não dependa física e afetivamente, seja autossuficiente. Se cada tempo tem a sua ilusão, eis a nossa. Estamos adoecendo socialmente ao tentar viabilizá-la, nadando contra a corrente de nossa inescapável condição humana: somos um animal social. A constatação não deve ser tomada como uma frase retórica.1 É preciso tirar as consequências dela. A começar: todos os aspectos da vida humana estão baseados nesse preceito. Todos, até mesmo a saúde.

Em tempos narcísicos, muito se fala em “saúde física” e em “saúde mental”. Poucos perceberam, porém, que ambas as formas de saúde dependem (visceralmente) da “saúde social”. Isto é, de nossa capacidade de estabelecer relações em diversas camadas afetivas — com a família, os amigos, os colegas de trabalho, os vizinhos e outros grupos de interesse. Na contramão disso, vivemos uma sociedade profundamente solitária, incapaz de estabelecer conexões profundas e saudáveis. Uma sociedade doente socialmente e, portanto, doente mental e fisicamente.

Acumulam-se amigos virtuais, mas não há quase nenhum com quem se possa contar em um momento de emergência ou mesmo de tristeza. Não sem razão, as pesquisas comprovam o assustador aumento no número de pessoas deprimidas e com tendência ao suicídio em todas as faixas etárias. Sinto dizer que nem uma vida saudável, nem antidepressivos resolvem isoladamente a questão. O nosso vazio é social.

Engana-se, porém, quem pensa que estou oferecendo uma chave simples para um problema complexo. Afinal, a convivência2 é coisa delicada, frágil e por vezes indigesta. É necessária, no entanto, para vivermos uma vida interessante e interessada. Basta um simples exercício de imaginação. Pense nos melhores (ou nos piores) momentos de sua vida. Em geral, envolvem o casamento, a formatura, o nascimento de uma criança, uma viagem com amigos e, na contramão, a morte de quem amamos. Eis que a pesquisa mais célebre e longeva sobre o tema, realizada em Harvard, confirma a constatação aristotélica e posteriormente rousseauniana: “Não existe felicidade sem os outros”.3

Não se trata apenas de um estado de espírito, mas também de saúde física. Uma série de pesquisas4 têm comprovado que há menor expectativa de vida entre as pessoas solitárias. O risco de morte é 25% maior entre elas, segundo a OMS (2024)5. Mais especificamente, como aponta um levantamento recente6, o risco de um acidente vascular cerebral aumenta em 32%, o de demência, em 50%, e o de morte prematura, em 29%. Enquanto isso, moradores de comunidades com as maiores taxas de centenários, como Ikaria, na Grécia, Nicoya, na Costa Rica, e Okinawa, no Japão, têm em comum a valorização social da família e de círculos de amizade e apoio. O tão sonhado elixir da juventude não está em um frasco mágico, mas em nossa frente: o Outro, capaz de nos oferecer um mundo renovado de experiências e afetos de todas as ordens e gradações.

Relações sociais ricas e variadas são o principal fator de uma vida saudável, longeva e mesmo feliz, mas isso exige tempo, entrega e energia — recursos que as pessoas estão gastando apenas consigo mesmas e pouco (ou quase nada) com os outros. Certamente precisamos ter momentos de solidão; ela é imperativa para criarmos, pensarmos, meditarmos, lermos. Mas é preciso encontrar o delicado equilíbrio pendular entre a solidão e a interação, algo que Arthur Schopenhauer ilustrou, em 1851, por meio da parábola do “porco espinho”. É esse ajuste constante e complementar entre estar só e interagir que possibilita o equilíbrio ou, em nossos termos, a saúde social.

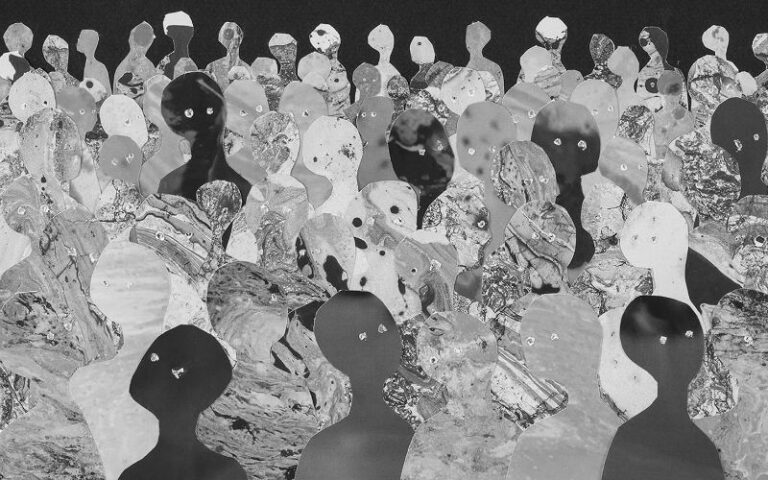

Apresentada a ideia, permitam-se agora uma singela (e panorâmica) digressão histórica, um pouco mais lenta. Gostaria de compreender como passamos de uma sociedade de laços ampliados para uma sociedade do selfie; de uma sociedade de excesso de sociabilidade para uma sociedade narcísica. Para tanto, recorro a um método fascinante: a sociologia da imagem. Testemunha e força ativa de seu tempo, a arte pode nos guiar para entender essa mudança profunda de mentalidade social.

Da arte social ao selfie

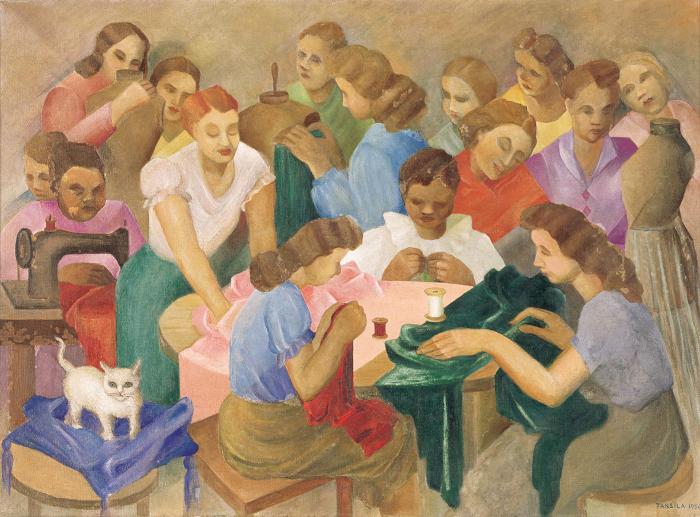

É uma impertinência calculada iniciar com uma das obras mais engenhosas da pintora modernista brasileira Tarsila do Amaral. O quadro, pouco conhecido (e estranhamente guardado no acervo do MAC USP) só pode ser apreciado via reproduções. Intitulada Costureiras (1950), a obra “refere-se ao lento processo de industrialização em que o Brasil se encontrava. São mulheres trabalhando artesanalmente, num ambiente caseiro”.7

Uma corta o tecido, a outra faz a modelagem, um grupo costura à mão e outro, na máquina. Concentradas cada qual em sua função específica na cadeia da produção das roupas, as mulheres habitam o mundo particular da criação coletiva. Tarsila do Amaral cria uma teia na imagem, um movimento e uma conexão entre elas, ainda que preserve a individualidade nos corpos, nas cores e nos gestos. São únicas, mas contínuas — um efeito realizado pela harmonia da geometria e da composição de cores.

Mulheres que representam o Brasil atravessado pelo caseiro e pelo fabril, pelo moderno e pelo tradicional; uma cena que muito diz de uma entrada tardia do País na modernidade. Um país que avança e preserva ao mesmo tempo, não apenas nos modos de produção, mas também nos costumes. E são as mulheres as melhores personagens sociais dessa ambiguidade. Se por um lado elas trabalham — sendo a própria pintora, por trás da tela, sintoma de uma nova posição para as mulheres que queriam ser modernas —, por outro, não fazia nem 20 anos que haviam sido autorizadas a votar, enfrentando ainda estigmas como o da separação. Avanços e retrocessos caminham no País, quase sem contradição. Uma vida de trabalho, de encontro, mas também de luta por sobrevivência — ideia que ganha forma em outro quadro dessa fase social de Tarsila. Propositalmente intitulado de Segunda Classe (1933), o quadro representa uma das muitas famílias brasileiras que fizeram o caminho da migração do campo para a cidade. As mulheres são, mais uma vez, as protagonistas, apesar de, agora, os homens também estarem em cena.

A matriarca carrega a criança desnutrida. Elas, as mulheres, são o centro ao redor do qual orbitam não só as crianças, mas toda a família. São a sustentação do afeto e do trabalho doméstico; visivelmente exaustas, com rostos que tombam com as ilusões. Nem a chegada à cidade grande é capaz de iluminar as suas esperanças. Porém, apesar de toda a melancolia, há um conjunto forte e potente que se apresenta diante de nós. A família se une em um só corpo. Tarsila novamente consegue conectá-los em uma rede colorida e unitária. Todo o sofrimento que se imagina no passado e que se anuncia no futuro pode ser suportado pela força dessa unidade familiar.

Assim como toda formação social, a família carece de algum tipo fé. Em Procissão (1941), ela se manifesta nos rituais católicos. Unem-se pessoas de todas as classes sociais, vizinhos que se desentendem e crianças cuidadosamente vestidas para a ocasião. No instante da procissão, suspendem-se as desavenças, todos caminham na mesma direção, em prol de um ritual espiritual e social. É o que o sociólogo canadense Erving Goffman bem percebeu e conceituou como o “divino social”: a transcendência do estar junto, de pertencer.

Essa fé, será gradualmente afrontada pela ciência e encontra seu maior desafio no surgimento de um novo ramo da medicina: a psicanálise, desenvolvida na Áustria por um jovem chamado Sigmund Freud. No Brasil, a psicanálise chega nos anos 1920 e será oficialmente regulamentada nos anos 1960. Aos poucos, os padres são substituídos pelos psicólogos e a vida social perde força e lugar para a vida inconsciente e sensorial. Quem melhor traduz essa mudança é a artista belo-horizontina Lygia Clark. Suas obras feitas de “matéria e memória” estão agora mais preocupadas com as experiencias íntimas da nossa parte irracional, incontrolável, “animal”.

Suas esculturas, intituladas de “bichos”, têm as dobras e as sombras da alma humana. Um ser que não é só feito de razão, mas de reminiscências. A obra de Lygia representou uma grande ruptura com a linguagem artística convencional nos anos 1960, sobretudo ao questionar as fronteiras entre o artista e o público e a forma deste experimentar os objetos. Propõe-se uma nova forma de sensibilidade humana.

O indivíduo torna-se, assim, um universo a ser tocado e explorado na psicanálise e na arte. Um universo “surrealista”, em que tudo pode (e deve) ser imaginado e dessacralizado, menos o desejo individual. Por outro lado, a família e a religião passam a ser tidas como um entrave à autodeterminação. É preciso romper as ilusões sociais, que em grande medida encobriam formas de controle institucional. A Igreja, o Estado e a família passam a ser tidas como a razão do “Mal-estar na sociedade”.

Representam esse Outro opressivo, com garras prontas para nos atacar que, em prol de um suposto “bem civilizatório”, cometeu uma série de abusos e violências. A colonização, a submissão, a escravização e a guerra marcam esse projeto impossível de um encontro com o Outro, como irá nos revelar a artista plástica mineira Maria Martins nesta obra potente de 1945, em que a tensão das relações humanas ganha expressão disforme.

Eis que o projeto moderno cristaliza, aos poucos, a ideia de que é preciso se libertar das garras sociais. Se, por um lado, essa nova forma de pensar convida os indivíduos a quebrar preconceitos sociais, estigmas, dogmas e ideologias pré-fabricadas, em prol do livre pensamento e do senso crítico, por outro, as pessoas tornam-se cada vez mais isoladas. Indivíduos sem conexão social e sem qualquer forma de fé, dependentes do terapeuta e de remédios antidepressivos. Pessoas que passam a acreditar em uma nova ilusão: a da onipotência e da independência total, mas que, na prática, estão cada vez mais fragilizadas mental e fisicamente — presas em um círculo vicioso.

—

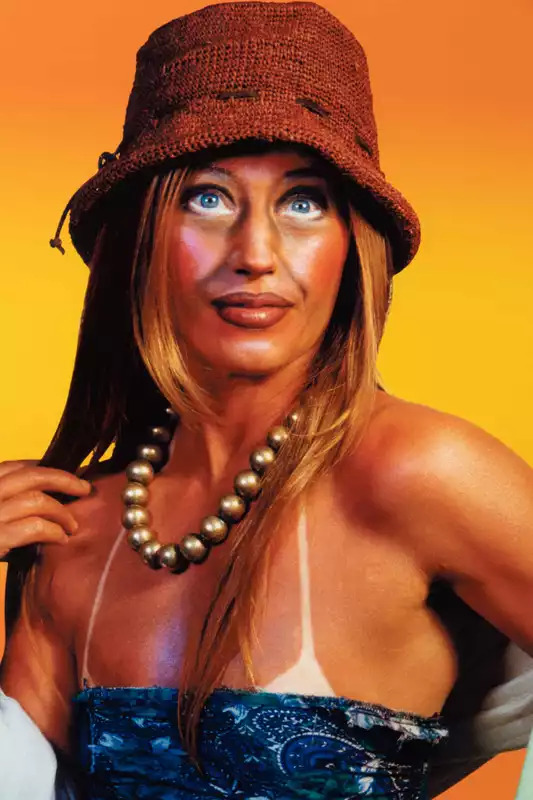

O selfie representará, como nenhuma outra imagem visual, essa mudança de mentalidade social. As pessoas não mais cultuam santos e celebridades, elas querem agora ser uma. Tal posição, libertadora e legítima em direção à emancipação individual revela, no entanto, suas armadilhas. Nos autorretratos, a artista plástica americana Cindy Sherman recorre a uma espécie de pastiche e caricatura grotesca do selfie, com a baixa qualidade das imagens, as representações exageradas e uma afetação da personagem denominada como “trashy has-been” (algo como celebridade decadente). Há, no conjunto das imagens da fotógrafa, uma falsificação mal-encoberta. Uma espécie de cópia sem original, ou simulacro.

A imagem pessoal torna-se puramente visual (e virtual), validando sua existência por meio de olhares distantes. Um indivíduo que, na visão do historiador americano Christopher Lasch, “não consegue viver sem sua plateia de admiradores. Sua aparente liberdade com relação aos laços familiares e constrangimentos institucionais não o liberta para que siga seu próprio caminho ou se regozije com sua individualidade. Pelo contrário, alimenta a insegurança”8.

Percebemos, assim, o paradoxo da nossa doença social contemporânea. As pessoas passaram a temer a dependência afetiva do outro: no casamento, na família e na velhice. Para escapar dessa dependência, tentam reforçar os músculos e a mente. No entanto, quanto mais elas buscam se fortalecer, ensimesmando-se, mais frágeis se tornam. Como nos lembra sagazmente Gilles Lipovetsky, “o eu é um espelho vazio”9.

Em outras palavras, quanto mais buscarmos em nós mesmos a resposta, mais vazio encontraremos, porque a resposta não está no espelho. Somos seres retalhados, formados por um conjunto de costuras e atravessamentos afetivos. Por outros que amamos, odiamos, rejeitamos e absorvemos. Há, em cada um de nós, uma rede humana, ancestral. Por isso, a saúde social é um tema relevante.

Pois, se cada sociedade tem sua doença coletiva, a nossa é a solidão. Tornamo-nos demasiadamente sensíveis e intolerantes ao que nos incomoda nos outros e rompemos, com muita facilidade, os laços que também nos sustentam.

E não há outro remédio para o nosso adoecimento, gostemos dele ou não. Tal reconexão social, como mencionei, não é o fim dos nossos problemas; ao contrário, é apenas o início de novos. Um remédio necessário, com suas doses de amargor e conforto, que não deve implicar um retrocesso no sentido de nos submeter a uma ideologia religiosa ou política, de nos fazer aceitar acriticamente tradições culturais, a toxicidade de certas relações familiares, um casamento infeliz ou as más condições de um trabalho em comum. Mas é preciso, a partir de nossas conquistas individuais e de nosso direito de expressão individual, encontrar um caminho e um propósito comum — uma síntese. Ampliar nossa tolerância e, enfim, compreender a centralidade das relações e interações para sustentarmos a nossa frágil imagem humana. A nossa saúde social.

Esse será o tema que instiga a minha nova pesquisa sociológica e visual, que se tornará, em seguida, uma série de publicações intitulada Sentimentos Sociais na Arte.

Isabelle Anchieta é socióloga, doutora pela USP, mestre em Comunicação Social e especialista em artes visuais. É autora da trilogia Imagens da Mulher no Ocidente Moderno (Edusp, 2019) e do livro Revolucionárias: Joana d’Arc e Maria Quitéria (Planeta, 2024). Acompanhe suas publicações no Instagram @profa.isabelleanchieta

–

Notas

- Um dos primeiros a expressar a ideia foi Aristóteles. Na Política, ele afirma: “o homem é naturalmente um animal político (zoon politikon), destinado a viver em sociedade” (cap.1, v.9). ↩︎

- O poeta brasileiro Mário Quintana traduziu em verso a ideia dizendo: “A arte de viver é simplesmente a arte de conviver. Simplesmente, disse eu? Mas como é difícil”. ↩︎

- A frase de Jean-Jacques Rousseau é dita em seu Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens, de 1754. ↩︎

- Um significativo levantamento das pesquisas recentes sobre o tema é realizado em livros do médico Vivek Murthy (O poder curativo das relações humanas, de 2022) e da psicóloga Kasley Killam (The art and science of connection: why social health is the missing key to living longer, healthier and happier, de 2024). ↩︎

- A Organização Mundial de Saúde criou em 2024 uma Comissão sobre Conexão Social, levantado dados relevantes que associam saúde física e saúde social. ↩︎

- Segundo um levantamento do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA. O órgão é também responsável pela emissão do relatório intitulado “Our epidemic of loneliness and isolation, 2023”. ↩︎

- Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo. Disponível em http://www.macvirtual.usp.br/mac/templates/projetos/percursos/percursos_mod_tarsila.asp . ↩︎

- Christopher Lasch. A Cultura do Narcisismo. São Paulo: Fósforo, 2023. ↩︎

- Gilles Lipovetsky. A Era do Vazio. São Paulo, Manole, 1983. ↩︎