A ausência de relação é uma outra relação

Georges Bataille

Antessala

Adentra-se a casa pela garagem. Mas o carro, se for utilizado para chegar lá, tem que ficar do lado de fora. Entra-se pela porta embutida no portão. Ao fundo, já dentro da casa, no hall contíguo, percebe-se o ritmo iluminado do Pássaro Amarelo (1971) de Iberê Camargo. Pulsa o carmim, assim como amarelos e brancos, pontuados por azuis, desentranhados das camadas de matéria escura que se adensam no rastro do movimento dos pincéis e espátulas do artista. A rica superfície da pintura se beneficia da luz natural que a banha, pela lateral direita, filtrada pelos tijolos de vidro colorido, em cores que ressoam com aquelas da pintura — escalando do amarelo ao avermelhado.

Somos logo introduzidos a um dos elementos que perpassa a exposição: a densidade. Seja ela a da matéria pictórica de Camargo que se avoluma sobre as telas, resultado, também da espessura histórica do próprio meio dada em sua tradição sobre a qual o artista se dedicou disciplinadamente; ou da dramaticidade das imagens de Miguel Rio Branco, com suas brechas para narrativas inconclusas; ou ainda da arquitetura e do design de mobiliário de Jorge Zalszupin, dono e propositor daquele espaço que abriga a mostra.

Em oposição à parede perfurada pela luz, sob a escada, encontramos uma figura cabisbaixa. Com a identidade amparada pelo chapéu, o homem sustenta seus pensamentos nas mãos. Qual seria a razão do lamento do caubói? A escada vazada de madeira, elemento que nos convida a ascender a outro espaço, torna-se uma espécie de cela para o vaqueiro — El Cabrero (1993/2020) — desiludido, mas que parece banhar-se, também, pela luz colorida-acalorada que adentra pelas aberturas da construção.

Incapazes de compreender a tristeza na figura, arrastamos o olhar para a descoberta do espaço. Somos tomados pela visão do turbulento díptico de Rio Branco — Hell’s Diptych (1993/2023). As duas fotografias, impressas sobre tecidos de seda quadrados, balançam delicadas sobre a parede de pedra. Contrastam as texturas e temperaturas, outro tema que permeia a mostra. As imagens tortuosas sobre o tecido macio como a pele evocam o calor, enquanto a aridez fria das pedras recolhe-se impenetrável. Iberê, sabemos, também é um mestre dos contrastes, para ele, a pintura emergia do jogo de valores, da contraposição entre temperaturas, cores e luzes complementares.

Em uma das fotos, vemos uma cena de danação, extraída do Juízo Final (1570), de Marten de Vos. Na segunda, trapos de tecido retorcidos substituem o maneirismo dos corpos na pintura. A oposição entre as origens dessas imagens, dada pela cisão entre o universo transcendental da arte, mesmo quando voltada para a representação da danação, e a mundanidade de retalhos sem destino e quase indistintos, estabelece um abismo ao qual visamos interligar com aproximações possíveis. Disparamos as engrenagens do simbólico para encontrar equivalências, ecos, semelhanças entre figura e trapo, pintura e tecido surrado, o campo fotográfico e o pictórico. Criamos uma rede instável de sentidos cuja articulação, tal como o suporte do díptico, estremece com qualquer lufada de ar. Mas qual seria, afinal, o objetivo de traçar ou firmar significados em um mundo que aponta para a sua constante dissolução? É para a instabilidade de todo sentido em um mundo cuja crua realidade se cristaliza em formas indecifráveis que os trabalhos expostos parecem apontar.

Frente à grande janela, mas de costas para a natureza, encontramos a solitária Cadeira Marina (1959/2016) de Zalszupin. Sua disposição parece nos convidar a usufruir do mesmo desespero do vaqueiro. O assento com encosto de veludo rosado possui tonalidades de uma grisalha, como se tudo ali pertencesse a um tempo outro, ou desejasse parecer pertencer a uma época esquecida, esmaecida por fina camada de poeira. Provém, talvez, menos de um passado histórico, classificado pela disposição cronológica, do que ao tempo arcaico.

Arkhē é o termo grego que designa a “origem”. Esta, contudo, não é o momento inicial, rastreável no tempo. É, antes, o impulso que engendra forças transformadoras e que continuamente se reelabora no desenrolar de seus efeitos. Para Walter Benjamin, a origem não era o mesmo que a gênese, pois não é mero ponto em que as formas são engendradas, mas o instante em que o devir se faz desaparecimento. E a mesma definição poderia se aplicar aos gestos do pintor de Restinga Seca sobre a tela. Em seus quadros, cada pincelada gera algo novo, dissolvendo também o que já existia.

A pintura de Iberê alimenta-se e retorna a essa vontade primitiva de originar formas com suas matérias primordiais. Seus quadros mantêm acesa a vitalidade dos gestos nas tratativas de organizar a pasta oleosa com que pinta. O resultado tende a ser um momento dessa luta infinita, que poderia seguir interminável até o fim dos tempos. Inclusive, o pintor era conhecido por constantemente reelaborar suas imagens, retrabalhando as telas, retomando pinturas passadas, para fazer delas algo novo e reposicionando, no seu fazer, as práticas que o antecederam. Afinal, “a arte só pode se renovar incorporando a tradição que assegura sua identidade”. Mesmo de(s)formada, a arte sobrevive.

A origem, então, não é uma mera irrupção na linha do tempo. Ela concilia o retorno ao passado — por ligar-se a ele — e impulso pelo futuro — ao não se reduzir à sua própria historicidade. Rio Branco também adota procedimento semelhante, ao reorganizar fotos de seu arquivo em composições, por vezes repetindo-as, cortando-as, editando. A noção de arquivo permeia sua prática, lembrando, também, que toda fotografia guarda algo de documental, nem que seja como rastro de seu próprio processo, como diz o artista. E o termo arquivo também reverbera a arkhé. As operações de Miguel em seu amplo acervo de imagens são aquelas do arconte, que mantém e dispõe seus documentos em novas ordens.

A casa de Jorge Zalszupin também é um arquivo, não só por salvaguardar papéis e objetos relativos à produção do artista, mas por ser um espaço onde essa produção é exposta e disposta, sendo, inclusive, reposicionada em diálogo com outros objetos que temporariamente o habitam. Transformada em galeria, emula a forma museu, torna-se mausoléu, emanando a lembrança das primeiras construções cujo objetivo sempre foi abrigar o corpo, seja ele o vivo ou o morto.

Apesar disso, as imagens que ali habitam estão vivas, pois, dotadas das dinâmicas próprias das poéticas que as produzem, seguem se reinventando nas relações que articulam, que, por sua vez, são provisórias. O movimento, vale lembrar, configura também a trajetória biográfica dos três agentes cuja produção encontra-se articulada na mostra: a fuga de Zalszupin da Polônia; as migrações voluntárias de Camargo e Rio Branco. A transitoriedade também poderia descrever o deslocamento entre diferentes formas do fazer artístico igualmente compartilhado por eles.

Entre quatro paredes

Na sala, quatro cadeiras enfrentam a Fiada de Carreteis 4 (1961) de Iberê Camargo. Da profusão de pretos e cinzas da pintura emana um ar de clausura, de quase sufocamento da forma branca, excitando uma atmosfera de tensão que amplia o silêncio da disposição, levando tudo a se reduzir à imobilidade. As quatro poltronas diferentes parecem evocar o igual número de personagens presentes em Entre Quatro Paredes — Huis-Clos, no original —, de Jean Paul Sartre. É desse drama de 1944 que provém a famosa frase “o inferno são os outros”. Mas nós, lembremos, somos sempre o outro do nosso outro, tornando-nos, vejam só, também infernos potenciais, inclusive para nós mesmos. O monstruoso não deixa de ser uma de nossas faces que repousa nas sombras.

Na escuridão reside também o Tattoo Gorotire (1983/2020) de Rio Branco, e Figura em Movimento (1970), de Iberê. Lado a lado, assinalam o principal diálogo da exposição que, segundo Antonio Gonçalves Filho, faz “alusão a um mundo opressivo, sem saída de emergência”. “Não o drama”, diz em seguida, “mas a tragédia”. E como são trágicos os dois artistas ao produzir imagens do mundo em sua crueza, no qual jazemos solitários como pedaços de carne no açougue expostos a forças incontroláveis.

O trabalho de Rio Branco revela a pulsão do olhar pelo decadente, pelo escatológico. Não me refiro, tão somente, à materialidade abjeta — como a das tintas em Iberê — que exala de suas fotografias. Suas imagens de fato convocam o corpo, provocam sensações táteis, evocam cheiros, produzem ritmos, muitas vezes desagradáveis. Penso, todavia, na escatologia em sua acepção religiosa, como campo teológico que se debruça sobre os eventos do fim do mundo e da humanidade.

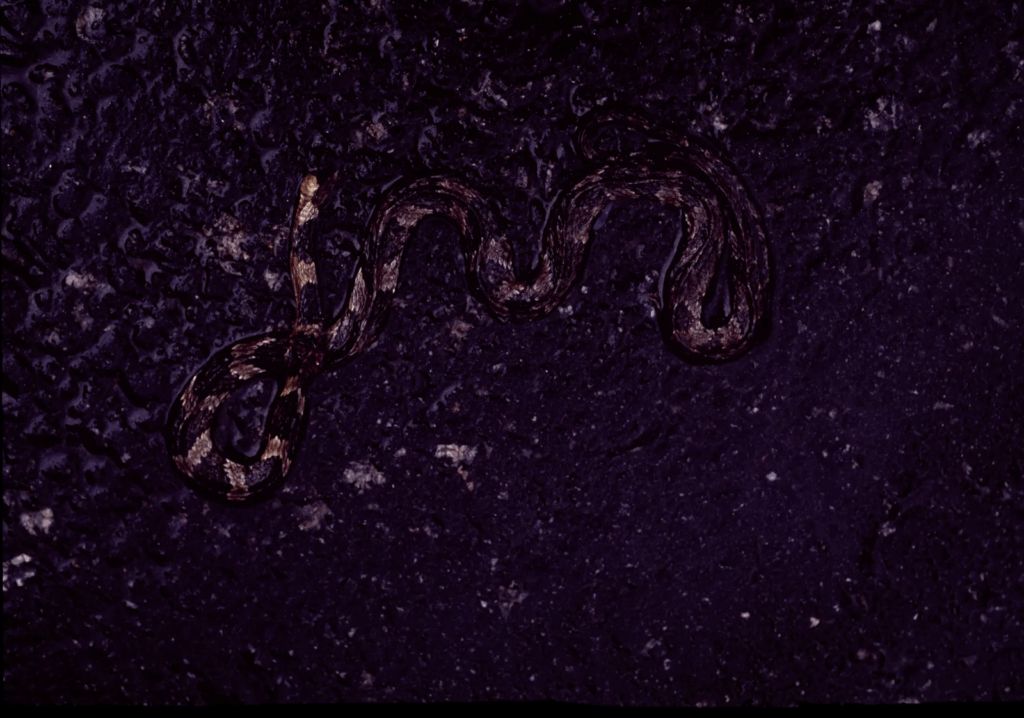

Fim este que parece cada vez mais inadiável e próximo. Fim esse que só pode ser trágico. Ainda assim, não há catarse purificadora nos trabalhos dos artistas. Até porque os valores que configuram não são de ordem moral, mas visual, reforço. Em fotos como Snake Black Snake (1995), o embaralhamento entre a figura e o fundo ecoa as composições nas pinturas de Iberê, em que tudo parece colidir. Mas o que no último se dá pela profusão matérica, em Rio Branco resulta da tradução dos jogos luminosos apresentados na lisura da superfície fotográfica.

Ambos artistas legaram imagens que parecem estar sempre a meio caminho entre se formar e ruir. A pintura de Camargo, mais do que uma imagem cognoscível, se guia pelo desejo de revelar a matéria, de fazer as cores contaminarem-se, pulsarem juntamente. São explicitações da realidade física da pintura. Ainda assim, habitam o território do informe, pois não se assemelha a nada, a não ser a si mesmas. Por isso o isolamento de Iberê em nossa tradição.

O informe, para Georges Bataille, é um termo que desclassifica. Ou seja, que declina às classificações acadêmicas, que recusa ser condicionado pelas suposições do saber. Está sempre escapando das analogias. Não se rebaixa, pois já se encontra no rés do chão. Não aspira ao simbólico. Não recusa, porém, a afetação. Iberê Camargo e Miguel Rio Branco são artistas que produzem imagens que perturbam, reverberando em nós sem fixar sentido.

Zalszupin, entretanto, pertence à outra ordem. Suas linhas bem definidas, o zelo pelos materiais, a busca pelo conforto e beleza são um contraponto às práticas de seus convidados, cujo equilíbrio provém justamente da desarmonia. Uma cena exemplar se dá no pequeno cômodo que antecede a cozinha. Ali encontramos o Carrinho de Chá JZ (1959) e seis aquarelas da série Hepatite (1987), de Rio Branco, cujas belas manchas feitas por diluição contrastam com o rigor formal do mobiliário. Mundos em choque, ali coabitam. Zalszupin desponta articulador de diferenças nesse tango a três.

Crédito: Ruy Teixeira, 2025/Divulgação Casa Zalszupin.

Entre caminho

Ao subir as escadas para a região dos quartos, nos deparamos com o Morandi Perverso (1993/2013) de Rio Branco. Mas a perversidade, de fato, parece estar em dispor a obra próxima à entrada do banheiro, cujas pastilhas ressoam as tonalidades presentes na imagem. A angústia configurada nos andares baixos vai se dissolvendo no prosaico das relações decorativas. A mesma estratégia parece se repetir ao subirmos para o último pavimento. No pequeno espaço de teto rebaixado que abre para os quatro cômodos daquele andar, deparamos com uma Pintura (1983) de Iberê, cujos tons de rosa e magenta são invadidos pelo reflexo da luz sobre os ladrilhos rosas do banheiro, cuja porta se abre logo ao lado. Não se pode negar que a curadoria visou estabelecer relações com os espaços da casa. O resultado, todavia, é a domesticação.

No quarto da Annette, esposa de Zalszupin, os Signos em Movimento (1971) de Iberê Camargo irradiam com intensidade, ecoando a composição da obra que abre a exposição para afirmar as inclinações obsessivas do pintor. Dividem espaço com esse exemplar da dança infinita entre signos e significantes no trabalho do gaúcho, três pinturas de Rio Branco feitas em 1965, em Nova York. Sobre as esvaziadas e esmaecidas paisagens urbanas com suas fachadas de prédios desolados, encontramos objetos prosaicos e recortes de jornal colados sobre a tela em articulações muito mais tímidas do que aquelas experimentadas por Braque e Picasso nos prenúncios do cubismo. As telas não comovem. Os volumes agregados às pinturas a óleo fragilizam-se frente à virulência de Iberê.

Por mais que Rio Branco tenha se consagrado como fotógrafo, a pintura acompanha sua trajetória. No mezanino, cruza-se com duas telas de sua autoria, Sem Título (1987) e o Pequeno Inferno (2022-23), ambas ricas em carmins. A segunda, mais recente, cuja tendência monocromática enriquece com a densidade da tinta, aproximando-o de Camargo, tem uma debilidade figurativa que lembra a dos Três Manequins na Rua da Praia (1986), exposta ao seu lado.

O pequeno conjunto de cenas citadinas de Miguel apequena-se diante da expressividade das formas de Iberê. Rebaixadas, vão encontrar amparo no chão de taco. Feito com jacarandá-da-bahia, cada peça do piso configura formas dinâmicas pelo contraste entre as tonalidades da madeira que, à primeira vista, parecem também resultar de procedimentos de colagem que inundam o ambiente de ritmos irregulares.

No último andar, vê-se também cenas urbanas feitas por Camargo no início da carreira. Compartilham, com as de Rio Branco, a mesma predileção pelo vazio dos espaços, mas demonstram uma maior inclinação aos jogos cromáticos. Estes quadros nos lembram das origens de Iberê pintando paisagens, até um acidente resultar em uma hérnia de disco que o isolou em ateliê, levando-o à contemplação íntima que o guiaria à abstração.

Na sala que também serve de ambiente de trabalho à equipe de mediação, quatro outros quadros do artista ocupam duas das paredes. Há duas paisagens dos anos 1940. A menor reluz em sua opacidade. Poderia ser um cenário onde encontraríamos a Mulher de Bicicleta (1989) que passeia na outra parede. Já a Paisagem (1943) que a ladeia traz marcas de Guignard, um dos mestres de Camargo em seus anos iniciais no Rio de Janeiro. A luz fria dos ambientes, entretanto, traz a impessoalidade de um necrotério capaz de neutralizar trabalhos cheios de pulsão.

O fim do fim

Da densidade — dramática e matérica — dos trabalhos no térreo ascendemos a espaços com imagens conformadas. No entanto, a definição das imagens reduz a expressividade das formas. A energia feérica dos artistas enfraquece. Experimentamos uma espécie de descompressão atmosférica.

As paisagens da década de 1940, exibidas em proximidade aos quartos que guardam e exibem o trabalho do arquiteto e designer, acabam figurando como espécies de estudos. Tornam-se elementos prosaicos na casa do arquiteto, capazes de evocar a própria formação inicial e incompleta de Camargo, que estudou arquitetura na Escola de Belas Artes de Porto Alegre, mas acabou abandonando o curso para se dedicar à arte.

O impacto das imagens iniciais se dissipa. O assombro dá lugar à melancolia. Enfrentamos uma espécie de luto. Algo nos foi tirado. Mas o que seria? A crueza prometida deságua na indiferença. O que era expressivo parece perder sua capacidade de afetar. Talvez seja esse o destino da arte, quando domesticada: ser decoração. Desce-se, em direção à saída, percorrendo o mesmo percurso disparador de questões sensíveis. Contudo, não produzimos qualquer certeza, ainda que tenhamos respondido aos enigmas do sensório.

André Torres é escritor e crítico de arte. Mestre em Linguagens Visuais pelo PPGAV-EBA-UFRJ (2016) e Doutor em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC-Rio (2023).