O colecionismo como projeto ao mesmo tempo afetivo, intelectual e crítico é modalidade rara. Já raro nos séculos consagrados aos gabinetes de curiosidade, não se tornou mais ordinário a partir do frisson novecentista interessado em reunir as inúmeras possibilidades alcançadas pela modernidade. O colecionador por excelência, aquele de quem vale tratar e que fez valer sua possibilidade de agrupamento, é tão raro quanto é rara uma boa coleção. Ele dá vazão a um projeto que tem como núcleo a “luta contra a dispersão” — assim escreveu Walter Benjamin. Luta essa que não se limita à força, mas aponta sobretudo à destreza de um gesto singular. Mais do que se opor à desagregação, o colecionador inventa para sua luta uma forma, uma modalidade nova de combate. O pequeno trecho de Benjamin, extraído de suas conhecidas Passagens (Das Passagen-Werk), à espreita de compreender o fluxo da Paris moderna, a capital do século 19, pensá-la junto ao espetáculo da modernidade, esbarra na figura estranha do colecionador. Figura essa que muito se modificou desde as primeiras décadas do século 20, momento em que Benjamin a analisava. Da paixão pelas coisas, que por suposto não poderia se concretizar sem o esteio financeiro, pouco dos traços dessa figura emblemática do século 20 se conservou no comprador de arte do nosso tempo.

Curioso é notar que o texto de Benjamin, esse das Passagens mas também aquele dedicado a Eduard Fuchs — intelectual marxista e colecionador, que convivera com Benjamin em Paris —, tornou-se uma verdadeira caução nas mãos daqueles que pretendem afiançar eventuais agrupamentos de obras — de modo geral, mais próximos de fundos financeiros. No momento em que se projeta a figura controversa do art advisor, guru das compras, a mostra pública da coleção de Luiz Buarque de Hollanda (1939-1999) é uma verdadeira instrução. De exímia curiosidade visual, ele parecia devotado a perseguir uma pergunta implícita, da qual sua coleção parece partir e a que de múltiplas maneiras tenta responder. Sem se resumir à produção que lhe era contemporânea, abstendo-se de reunir obras pelo vulto financeiro, seu procedimento envolvia compreender a modernização como processo arrastado e ambíguo. Portanto, é também instrução na medida que se opõe à lógica do art advisor que, enquanto marco, indica a falência do antigo conceito de coleção, doravante substituído em larga medida pela fórmula da moda, pelo usufruto decorativo (fatia de mercado que o art advisor disputa com arquitetos e decoradores) ou pelo fundo financeiro. Assim sendo, este texto é um elogio à coleção de Luiz Buarque de Hollanda. Um elogio reticente, é claro, pois deixa entreaberta uma fresta para se repensar um destino mais apropriado para as obras que reuniu.

Nesse sentido, para usar um outro termo também de Benjamin, não seria todo colecionador um cumpridor da barbárie? Se ele furta às coisas sua liberdade, retira-as do destino que leva ao comum, convertendo-as em propriedade privada, e quase sempre só o faz por meio do capital financeiro, não seria ele um pernicioso privatizador? No momento em que se discute mais abertamente um direito democratizado à cultura, elogiar um colecionador pode soar imponderado. Entretanto, tendo em conta que a função do colecionador é também central para a modernidade artística, em especial pois nela o artista migrou do patronato à atividade liberal, é possível pensá-lo para além da mera alienação de um patrimônio artístico em potencial. Não se enganem, os matizes aqui têm função de estrutura. Partindo-se do pressuposto de que, não sendo cultura, a produção artística a ela acrescenta, a ressalva exposta sublinha a necessidade de sua extroversão e o acesso democrático. Do contrário, tendo também em conta que a produção artística é quase que em absoluto destinada ao cercado dos mais ricos, num país onde as instituições pretendem renovar-se antes mesmo de se constituírem por completo, uma boa coleção indica um estágio mediano entre o interesse comum (ou comum para os interessados por arte) e o puro interesse privado. Explico: o que chamo de colecionador por excelência é este que faz uso de sua condição sociofinanceira para promover e reunir a produção artística segundo um sentido ou direção mais ou menos particular. Para que não se abandone as obras apenas às disposições institucionais, que não raro se mostram refratárias a parcelas consideráveis da produção, o colecionador efetivo, aquele que se deixa presidir por um projeto, é também quem garante a preservação dos trabalhos e pode ser crucial para a manutenção de produções em andamento.

No caso de Luiz, ambos aspectos são salientes. Naquilo que se depreende do recorte mostrado — note-se, recorte muito eficiente —, a coleção espreita converter-se em proposição, reunindo num só lance preciosidades históricas e produções a ele coevas. Proposição essa nada aborrecida, avessa à prosódia acadêmica e às histórias profissionais, no conjunto dos trabalhos que reuniu se entrevê um panorama singular da via conturbada de nossa modernização artística. Além das afinidades entre seus componentes, as obras reunidas por Luiz Buarque de Hollanda ao longo de sua vida indicam uma visão da arte no Brasil que não se limita a rupturas bruscas, marcos inaugurais ou cacoetes. Sua coleção expõe uma modernidade sem solavancos, em partes antecipando as revisões do campo propostas na última década. Isto é, nela se pressagia também uma tentativa de reconhecer com maior generosidade as diversas linhas de força atuantes na formulação do campo artístico no Brasil.

Se toda genealogia não raro acaba por roçar o mito, e se as teses genéticas, quando bem-sucedidas, não passam de amputações do caos — para usar a expressão notável de Gabriel Tarde —, o melhor a se fazer é conviver com a maior diversidade delas. Longe da aborrecida Semana de 22, reticente frente à saliência das duas gerações modernistas, Luiz busca uma modernidade múltipla e difusa. Que se fez de muitos modos, com aparições fantasmáticas, algumas antecipadoras e outras retardatárias, mas sempre na contramão de um tempo tipificador e oniabrangente. Sobretudo, feita em terreno arenoso, em que a noção de fundação em seu sentido construtivo é improcedente. Uma verdadeira procura pela vibração, que por isso mesmo sente-se assim mais moderna, pois sua trepidação permite que apareça o pernambucano Luís Pedro de Souza Soares (1875-1848), Agostinho José da Mota (1824-1878), Bajado (1912-1996), Paulo Pedro Leal (1894-1968), Hélio Melo (1926-2001), entre outros. Em certa medida, Luiz se adianta, e o faz certamente de modo tácito, frente às revisões discursivas que o campo cultural brasileiro vem formulando desde o fim do século 20, que têm como meta avaliar a modernização sem cair na arapuca viciosa dos marcos inaugurais e das inflexões.

Rafael Cardoso nos recorda em livro recente, Modernidade em preto e branco (Companhia das Letras, 2022), que é justo combater a estreiteza com que se pensou a modernização e, consequentemente, o próprio modernismo na situação brasileira. Ele escreve: “O sentido maior do modernismo no Brasil só pode ser compreendido ao considerar outras correntes de modernização cultural em paralelo àquela geralmente reconhecida”. Além do corrente desaparecimento da pergunta pela modernização, que se vê subsumida numa canhestro debate sobre modernismo, ou mesmo além da proeminência da visão formulada desde a torre de marfim paulistana, que supunha desimportantes as outras experiências de modernização, a coleção de Luiz sintoniza uma outra frequência. Entre a integração ao sistema-mundo e as permanências nada marasmáticas de uma situação subdesenvolvida, condição que se constitui a reboque do antigo sistema colonial, surge uma miríade de posições.

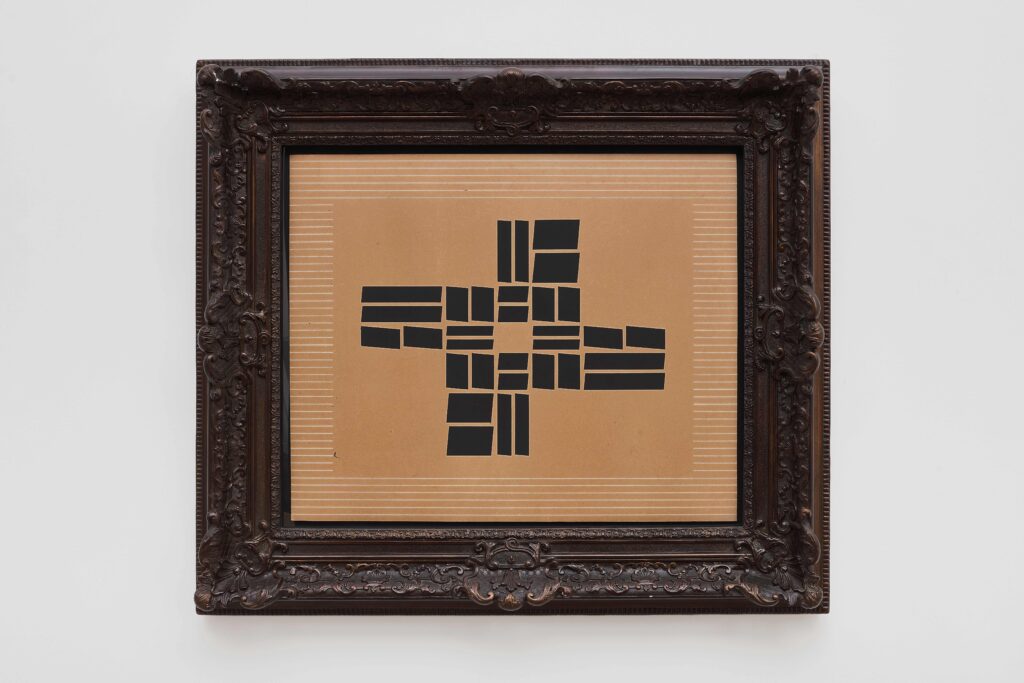

Felipe Scovino, organizador da mostra, conta em seu texto a anedota que se supõe fundadora da coleção: Luiz, numa viagem de ônibus coletivo, ao avistar da janela um trabalho de Lygia Clark num antiquário, desce imediatamente e o compra. O ano era 1960, e o trabalho Composição (1952-1954 c.), um antecedente da incursão concretista da artista. A anedota é em si curiosa: Luiz se tornaria um grande amigo seu e se colocaria como defensor da linhagem neoconcreta brasileira, até mesmo se submetendo às terapias depois propostas por Clark. Coube a ele, inclusive, na companhia de Marcos Marcondes e Paulo Bittencourt (este último seu sócio na galeria que fundaram em 1973), fazer o convite a Ronaldo Brito, à época um jovem crítico do jornal Opinião, para que escrevesse um livro sobre o movimento — até então pouco conhecido pelo público.1 O resultado foi o intransponível Neoconcretismo: vértice e ruptura do projeto construtivo brasileiro, texto inaugural, efetivamente publicado apenas em 1985. Não à toa, sua coleção é uma parada indispensável pela produção de Hélio Oiticica, Lygia Clark, Lygia Pape, Amilcar de Castro, entre outros. Ressalte-se entre todas as obras de pendor construtivo um Metaesquema de Oiticica do fim da década de 1950 que, encaixilhado por uma moldura em rocaille, verdadeira ironia corporificada, alegoriza a tensão encontrada por nossa tradição construtiva. Ainda que possa ser um acaso de colecionismo, o encontro é no mínimo divertido.

Parte da mostra é dedicada à atuação de Luiz Buarque de Hollanda como galerista. Ele, junto a seu sócio Paulo Bittencourt, manteve uma galeria no Rio entre 1973 e 1978. A Galeria Luiz Buarque de Hollanda & Paulo Bittencourt, desviando-se do interesse corrente por nosso modernismo oficial, abriu espaço para artistas jovens e apoiou produções em andamento. Entre os jovens artistas que encontraram em Luiz uma força propulsora, estão Antnio Dias, Carlos Zilio, Cildo Meireles, Iole de Freitas, Luiz Alphonsus, Rubens Gerchman, Tunga e Waltercio Caldas. Mas exibiu também trabalhos de Lygia Clark, Sergio Camargo e Mira Schendel — desta última, por exemplo, foi responsável por viabilizar a publicação de um livro-obra (Sem título, 1975)2, assim como havia viabilizado o lançamento do disco Sal sem carne (1975), de Cildo Meireles. O que sobressai de sua atuação como galerista é o interesse declarado por uma posição crítica frente à arte brasileira. A mostra Um século de pintura, apresentada por sua galeria em 1976, atesta o projeto implícito de sua atuação: conferir ao campo artístico brasileiro um esteio por meio do qual pudesse se reavaliar, permitindo a mostra pública de inúmeros pintores em atividade no Brasil desde meados do século 19. Três anos antes, em 1973, no início das atividades da galeria, apresentara uma coleção de aquarelas de Jean-Baptiste Debret. Contrariando a amnésia voluntária da nossa primeira geração modernista, que não raro encarava o século 19 como um tabu desviante, seu projeto inclui uma espessura temporal pronunciada, interessada em perscrutar como as muitas formas artísticas se relacionaram com a situação brasileira, espreitando converter-se em linguagem singular. Dessa maneira, ultrapassou também o interesse exclusivo pelos artistas cardeais na internacionalização da arte nacional, tais como Lygia Clark, Hélio Oiticica e, mais tarde, Cildo Meireles, Tunga, entre outros.

Não sem propósito, o Correio da Manhã, jornal carioca em funcionamento até 1974, noticiava que “Luiz Buarque de Hollanda está com mania de quadros. Na Europa é íntimo da Sotheby’s”3. A futilidade da nota, de maio de 1970, passa ao largo da destreza de sua atuação como colecionador. Reunindo ao mesmo tempo trabalhos mais desafiadores e outros mais convencionais, a coleção se formulava como uma visada singular sobre a historicidade do arte no Brasil. Reuniu trabalhos ligados à “nova objetividade brasileira”, à renovação da figuração na cena nacional, mas também colecionou trabalhos de Nicolas-Antoine Taunay (1755-1830) e de Jac Leirner (1961-). Que pode haver de comum entre tudo isso? Qual a ligação possível entre “O homem que foi atropelado” (1963), de Antonio Dias, e a preciosa pintura, “Duas cabeças”, de Oswaldo Goeldi? Ou melhor, o que pode permitir reunir num mesmo agrupamento a inquietação de Cildo Meireles e o frêmito da figuração de Luís Soares? Uma resposta provisória é que Luiz Buarque de Hollanda se interessa por essa negociação tensa entre obra e mundo, artista e cidade, forma e seu eventual campo semântico. Exemplo disso são as incursões de sua coleção pelo frisson da festa, visto pela ótica dos mais distintos artistas: o pequeno Estudo para o baile (1913), de Rodolpho Chambelland, o Carnaval (1965), de Paulo Pedro Leal, a Gafieira (1973), de Bajado, o Carnaval no Rio, de Augusto Rodrigues Duarte, ou mesmo o notável Carnaval (1913), de Arthur Timótheo da Costa, conflagram um interesse declarado pelo modo particular com que as obras interpelam a cercania da vida. Aliás, em 27 de dezembro de 1981, por ocasião da exposição Pintores fluminenses no MAM do Rio, o Jornal do Brasil, ao noticiar a exposição, salientava uma curiosa atitude de Luiz. A obra Carnaval, de Timótheo da Costa, agora novamente apresentada pela Flexa, havia sido solicitada para a exposição do MAM sob um clima de tensão: “Ele emprestou o quadro […] como se emprestasse o próprio filho”4. Três anos antes o museu havia ardido em chamas, incêndio que destruiu, além de boa parte do seu acervo, ao menos 80 obras de Joaquín Torres García.

Longe do elogio da faina, que vai de Tarsila a Portinari e além, Luiz Buarque de Hollanda coleciona também as múltiplas formas de figurar a liberação, o enlevo do carnaval e da festa. Tendo o Rio como índice mais flagrante de seu agrupamento, o colecionador busca captar o modo como o campo artístico participa, ativo e vigilante, do ritmo da cidade — onde, segundo as palavras de José Murilo de Carvalho, a “relação da República com a cidade só fez […] agravar o divórcio entre as duas e a cidadania.” O autor d’Os bestializados, ao conjecturar o nascimento de nossa república, pinta um cenário de antigas convulsões e descompassos na cidade do Rio de Janeiro. Oscilando entre o interesse por trabalhos concentrados em seus aspectos naturais, outros refletindo sobre o desatino político-social, Luiz também se dedica a soluções formais, que fitam tanto a ordem quanto a vontade de desagregação e entropia. A cidade é o mundo, e aí coexistem muitos tempos em simultâneo. Ainda mais quando nela se entrevê o complexo espetáculo de um paraíso de absurdos à margem do ocidente. Prescindindo de linhas de força de caráter moderador e, para além dos espécimes neoconcretos, também distante da eleição de momentos de interesse restritos, Luiz faz de sua coleção uma amostragem vibrante da arte no Brasil. Mas, sobretudo, uma amostragem nada pernóstica, pois capaz de acolher com o mesmo interesse a brincadeira ordeira de Sérgio Camargo (1930-1990) e a diversão inconsequente de Chico da Silva (1910-1985).

Estranha à flecha irreversível do progresso, a coleção ensaia ilustrar a diversidade de posições da situação brasileira frente ao novo. Assustadoramente heterogênea, não subsumível a uma série única ou mesmo à uma variedade de séries contínuas, nossa modernização foi aludida por Roberto Schwarz como processo vacilante. “A sua ligação ao novo se faz através, estruturalmente através de seu atraso social, que se reproduz em lugar de se extinguir”, escreveu o crítico. O trecho, extraído de “Cultura e política, 1964-1969. Alguns esquemas”, texto publicado no início da década 1970, expõe a complicação da posição nacional, que não raro complicou a vida da cena artística e se mantinha, ainda que reformulada, na geração AI-5. Sem as bases sociais da modernização, falhava quando o assunto era a plena observância dos modelos externos, especialmente quando fitavam a consolidação democrática e seus resultados mais imediatos. Tornando assim absolutamente razoável a quase sincronia entre Cosme e Damião (1954), de Paulo Pedro Leal, e a intransponível Superfície Modulada (1956), de Lygia Clark. Aliás, cumpre notar, Leal sequer consta em coleções públicas do país — talvez a única obra sua institucionalizada seja a que pertence ao Museum of Fine Arts de Boston. Distinta da malsucedida mostra internacional Brasil! Brasil! The Birth of Modernism, em cartaz na Royal Academy de Londres, estamos aqui diante de uma modernidade sem certidão de nascimento, ambígua e difusa. Usando os termos Schwarz, a exposição de Londres ainda se negaria a avaliar a falhada “tentativa de modernização social feita de cima”. Em nada bastarda, sem que se possa aplicar o catastrófico rótulo de “exibição suntuosa de arte desconcertantemente fraca [lavish exhibition of bafflingly weak art]”5, como escreveu a jornalista Laura Cumming para o The Guardian, a modernidade expressa na coleção de Luiz Buarque de Hollanda é complexa tal qual a situação brasileira. Antiépica, acolhe o vaivém de nossa modernização, em que a passagem pelo Cerco à cidade de Paris (1897), de Alvim Corrêa (1876-1910), torna-se também ela obrigatória. Alvim, que morreria em Bruxelas, tipifica a impossibilidade de se pensar a modernização pela via da insularidade, situando-a ao mesmo tempo distante do ufanismo ingênuo e da ideia simplista da irradiação.

Malgrado reste dúvida sobre o destino da coleção, que, sem a menor hesitação, deveria ser a assimilação por parte de uma instituição pública, seu prodígio é insinuar uma temporalidade complexa para a arte produzida no Brasil. Tendo em conta esse aspecto, talvez seja difícil que receba o mesmo fim da coleção de arte construtiva de Adolpho Leirner, adquirida pelo Museum of Fine Arts de Houston. Diametralmente oposta à prosódia dos já numerosos influenciadores do mercado das artes, encarregados de esgarçar os chavões falidos de um entendimento cosmético do fenômeno artístico, bem distante do contexto no qual o colecionismo espreita converter-se em mero investimento, é estimulante ver uma coleção dotada de espessura histórica e guiada por uma espécie de projeto crítico, que ultrapassa em largo o campo afetivo.

Matheus Madeira Drumond é doutor em História Social pela PUC-Rio e escreve sobre artes visuais.

–

Notas

- “Jovem crítico de arte em 1975, trabalhando no extinto Opinião. Brito foi convidado pelos marchands Marcos Marcondes, Luiz Buarque de Hollanda e Paulo Bittencourt para escrever sobre o movimento. Na época, estes marchands apostavam na vanguarda e vinham estocando obras neoconcretas. A dificuldade: o movimento era desconhecido não só pelo público, como também pelo próprio Brito. O livro ficou nas gavetas toda uma década, porque os marchands afastaram-se do negócio de arte. A dificuldade de desconhecer as obras foi sanada pela própria feitura do livro, porque obrigou o autor a percorrer as casas dos artistas que tinham participado do neoconcretismo. Brito utilizou-se também da coleção dos textos publicados no Suplemento Dominical do Jornal do Brasil e entrevistou artistas como Hércules Barsotti, Franz Weissman ou Lygia Pape. Dois grandes artistas do movimento Lygia Clark e Hélio Oiticica na época estavam fora do Brasil.Hoje expõe-se muito arte neoconcreta.” Cf. ↩︎

- https://www.moma.org/collection/works/10874 ↩︎

- Correio da Manhã, 16/05/1970. ↩︎

- Jornal do Brasil, 27/12/1981. ↩︎

- The Guardian, 02/02/2025. ↩︎