por Giovanni Comodo

………………………………….

A vidraça de um banco explode na tela. Bandidos armados tomam a rua, disparando suas pistolas. Pessoas gritam e fogem para todos os lados. Cavalos correm de um estábulo para todas as direções. Os assaltantes incendeiam as vias e a porta do xerife. Tudo é caos e som alto. Este é o primeiro minuto de “A Lei do Revólver” (“Stranger at my door”). Estamos em um faroeste de 1956, um exemplar da série B de Hollywood — o qual, seguindo a necessidade de manter as pessoas em seus assentos após o filme principal, já começa em alta octanagem.

Entretanto, nem tudo é caótico de fato para o espectador. Neste um minuto, já sabemos o que ocorreu (um assalto), por quem (a gangue de Clay Anderson, diziam os gritos), somos apresentados à figura do xerife (Louis Jean Heydt) e vimos um cavalo dos criminosos tropeçar antes de continuar sua fuga, o que dará origem à trama do filme. Em um minuto, narrativa, clareza, emoção. Um universo.

O responsável por tamanha economia é um diretor ainda hoje pouco conhecido, um mestre quase secreto do cinema americano: William Witney (1915-2002).

Witney é um destes grandes trabalhadores anônimos do cinema americano. Fez seriados, aventuras, westerns, suspenses de delinquência juvenil e black exploitations, para cinema e televisão. Começou no chão dos estúdios mais simples de Hollywood, localizados na chamada Poverty Row, em funções como office boy e zelador até conquistar espaço na continuidade e supervisão do set e, finalmente, edição e direção de segunda unidade. Sua oportunidade para assumir a direção principal veio quando um diretor veterano da casa não estava em condições de filmar na locação (totalmente bêbado) e Witney, aos 21 anos, agarrou a chance. Foi o início de uma filmografia de quase 150 títulos em meio século de carreira, no ritmo febril e industrial dos estúdios de cinema dos anos 30 e 40 de cinco produções ao ano.

De suas observações em sets de filmagem, Witney tirou uma grande ideia. Ao ver como eram gravados os musicais de Busby Berkeley nos estúdios da Warner, com momentos menores dos passos de danças capturados por Berkeley para serem unidos na sala de edição, decidiu levar o mesmo princípio para as cenas de luta. Assim, as cenas de trocas de socos ganharam decupagem, agilidade, veracidade e potência — pois os atores e dublês podiam estar mais concentrados para cada trecho da luta, elaborada como se fosse uma coreografia, afinal. Também experimentava nas filmagens com diferentes ângulos para a câmera e velocidades de rodagem, a fim de poder acelerar os movimentos na edição e encontrar as melhores combinações na montagem. Por estas razões, muitos creditam Witney como um dos criadores do cinema de ação moderno.

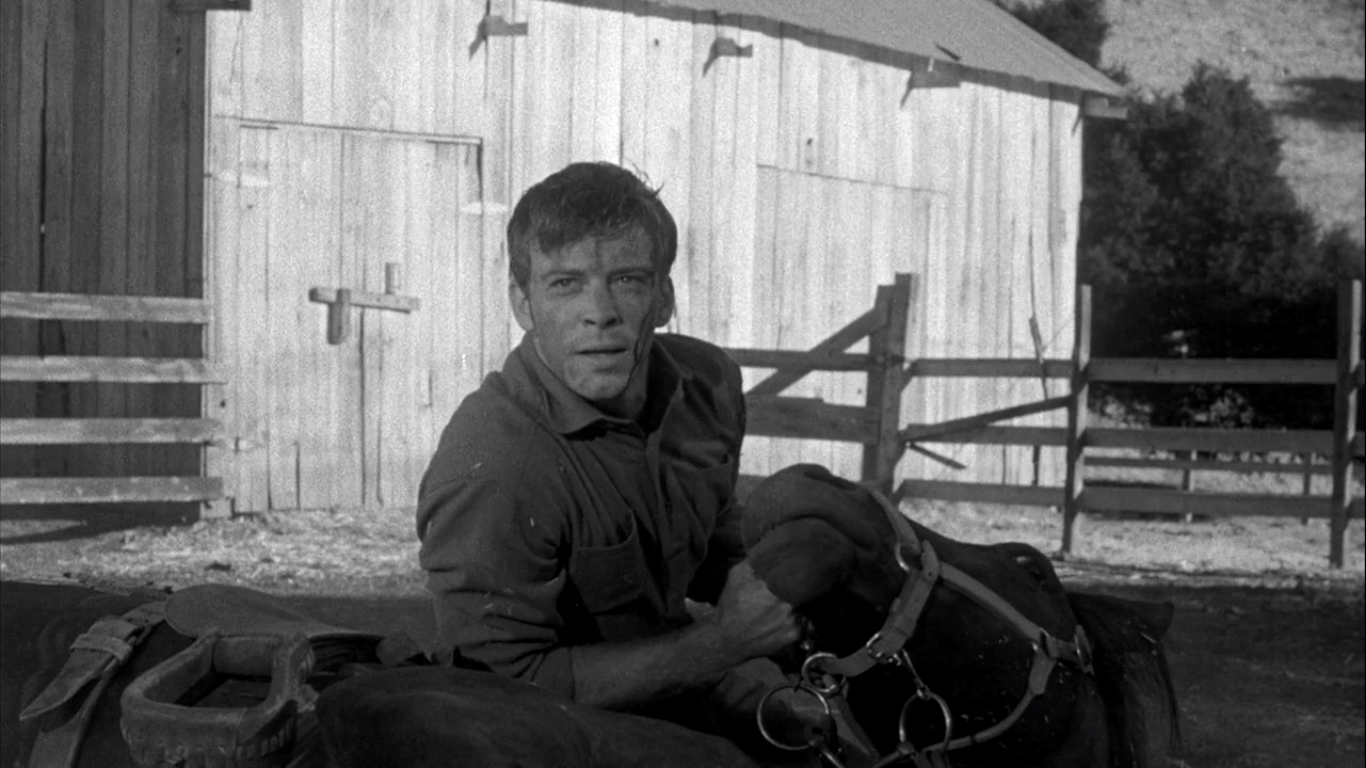

E ação não falta em “A Lei do Revólver”, ainda que seja mais doméstico que muitos westerns do período. O líder do bando de assaltantes do banco (Clay Anderson, vivido por Skip Homeier) se vê obrigado a pedir abrigo em uma pequena fazenda, em razão do ferimento na pata de seu cavalo, sob nome falso. A fazenda pertence a uma pequena família composta por um pastor, Hollis Jarret (Macdonald Carey), sua jovem segunda esposa Peg (Patricia Medina, um assombro) e seu filho do primeiro casamento, Dodie, um garoto de sardas e orelhas de abano. O pastor está construindo sua capela de madeira no quintal e toda ajuda é bem-vinda. A casa simples e organizada, a beleza destas pessoas e dos animais em volta remetem às ilustrações de Norman Rockwell.

A chegada de Anderson acaba provocando enormes abalos na idílica ordem natural daquele lar. E, se tratando de um filme de menos de 90 minutos, em pouco tempo Jarret descobre a identidade real de Anderson, mas, movido por sua missão cristã, decide abrigar e, inclusive, lutar pela alma do criminoso. Até ali, observamos atritos nas fundações da família pela chegada do forasteiro: Dodie brinca de bandido ao saber do assalto, animado com a violência da história, Anderson questiona a fidelidade e escolhas de vida de Peg (“nesta fazenda no meio do nada”) e fareja a raiva acumulada sob a pregação em Jarret — cabe ressaltar a atuação de Homeier, um corpo estranho de olhos sem piscar nestes momentos, quase reptílico. É a possibilidade da transmutação da serpente em um Cristo que este pequeno western traz em seu centro, cercado por uma poderosa presença do mundo natural. Um filme de milagre.

…………….

………………..

“O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem devo temer?”

Jarret é firme em sua fé, tal como no quadro que decora sua casa (com a frase acima) e nos versículos que menciona para sua esposa incrédula com os perigos de sua decisão. No dia seguinte, ao comprarem mais madeira para a capela, deparam-se com um belo e raivoso corcel negro, sobre o qual Anderson sentencia que “é melhor disparar contra a cabeça de uma vez, não há conserto” para a violência do animal, que por pouco não ferira ali Dodie. Por óbvio, Jarret compra o cavalo, decidido a domar o garanhão e provar a salvação possível para todos os seres – no que escuta de Anderson como resposta que salvação “é uma pistola limpa e um bom cavalo”.

Não tarda para que o cavalo chamado Lúcifer, uma vez na fazenda, provoque caos e pânico — em um dos grandes momentos do filme. Witney faz da longa cena em que ele se liberta e avança sobre a família uma combinação enérgica de montagem (os pequenos movimentos costurados em uma coreografia maior, como aprendera) e do uso do espaço — uma vez que já o percorremos diversas vezes durante o filme e o conhecemos muito bem, podemos correr e nos esconder nele.

Desde o início do filme, observamos animais de todo o tipo pela fazenda (galinhas, cavalos, vacas, bodes, cachorro) e esta capacidade em povoar o quadro com vida tanto nos insere na narrativa como nos perturba nas cenas em que o sítio está “esvaziado” por motivos dramáticos — caso da fúria à solta de Lúcifer como da noite de ventos uivantes do terço final da produção. Chama a atenção a maneira especial pela qual o diretor filma os animais: um respeito e uma naturalidade como se fosse tão atores quanto seus colegas de trabalho humanos — curiosamente, Witney sempre foi um amante de cavalos e cães, criador referência no seu país e inclusive autor de uma biografia dedicada a Trigger, o cavalo-ator companheiro de Roy Rogers, dirigidos por ele em vários filmes. Seu olhar para animais é comparável à habilidade de Howard Hawks, ainda que para Witney seja mais um caso de comunhão com o mundo natural do que igualdade plena.

Nesta noite tão escura quanto o corcel, sopram os ventos e observamos Peg, desesperada e exausta de tanta violência em seu lar, decidida a matar Lúcifer com o rifle. Anderson a observa escondido. No momento derradeiro, ao fitar o animal nos olhos, ela desiste, comovida. Anderson surge e revela a Peg que havia esvaziado os cartuchos da arma, caçoando da sua fraqueza. A isto se segue uma chegada inesperada do xerife, uma troca de tiros, explosão e uma reviravolta: Dodie, que surgira da casa acordado pelas chamas, vestido de branco, é alvejado acidentalmente pelo xerife — todo o tempo, sabemos onde estão os personagens no espaço, o que Witney usa não apenas para organizar geograficamente seus elementos para compreensão da plateia, como para dilatar o drama nos breves trajetos das personagens, como se cada caminhar fosse um instante onde tudo pode acontecer.

………….

……………….

E, de fato, o momento de conversão de Anderson vem em uma breve caminhada, quando sai da casa na manhã seguinte após a noite de vigília para o garoto Dodie, ainda em risco de morte. Sob a luz do sol da manhã e uma leve brisa, Witney movimenta sutilmente a câmera para centralizá-la na lenta caminhada de Anderson, que vai sozinho até a igreja em esqueleto de madeira. Nada é dito, não é necessário. O momento não é de surpresa, mas de absoluto respeito — talvez o acontecimento de virada espiritual esteja na cena em que Dodie vai descer do alto da carroça e pede para Anderson, então em alerta com a pistola em punho, o segurar; ele hesita, mas guarda o revólver e agarra o menino em seus braços (uma irmandade em gestos com “Rastros de Ódio”, de John Ford, do mesmo ano?).

O momento solitário dentro da igreja é interrompido com a saída do médico da casa, de quem Anderson ouve a previsão da morte iminente do garoto. Cego por vingança, o criminoso monta em um cavalo e parte em disparada para matar o xerife.

Enquanto isso, Dodie miraculosamente se recupera e acorda. O alívio de seu pai dura pouco quando fica sabendo da saída ensandecida de Anderson. Jarret decide montar em Lúcifer, o único cavalo capaz de alcançá-los. O pastor consegue, aos trancos, domá-lo e temos uma grande cena de perseguição entre os três personagens, culminando em uma briga entre Anderson e o xerife, interrompida por Jarret, que clama pela vida do oficial.

Anderson vê Lúcifer amansado e é informado que Dodie sobreviverá. Ferido por um tiro do xerife, mas incrédulo mesmo diante do cavalo domado, Anderson adia o assassinato e corre até a fazenda para ver a criança, que passa bem. “Vim para dizer adeus. Seja um bom garoto” diz, tocando-lhe e deixando marcas de sangue vindas da sua mão, como que tomada pelas chagas do calvário, que ele mesmo limpa da criança. Sua despedida é acompanhada por Peg em seu momento mais maternal e sagrado, uma madona (os olhos de Patricia Medina falam em voz alta por todo o filme).

Anderson recusa a ajuda do médico, ciente do seu fim, e vai cambaleante até a igreja. Quando sucumbe dentro dela, de joelhos, a câmera de Witney cai junto e treme. Anderson falece, com as mãos tocando a sombra da cruz da construção. Witney, nestes breves momentos, recusa filmar o rosto de Anderson, em mais um gesto de respeito à privacidade e à dignidade de seus personagens. Jarret recita outros versículos do Evangelho de Lucas da parábola do filho perdido que regressa à casa. E, assim, a câmera sobe aos céus ao som de sinos, e o filme termina no momento mais alto, em todos os sentidos, após esta sequência de milagres do cinema.

Contudo, engana-se quem acredita que há um mundo ideal nesta narrativa de tintas bíblicas. O retrato da América mostrada por Witney no filme, afinal de contas, é repleto de subversão: o protagonista é um ladrão carismático, violento e sexual, o xerife é um tapado que quase mata um menino, a criança tem desejo por violência, o outro reverendo que aparece rapidamente faz uma visita muito movida pela vaidade e competição, o amigo da família tenta passar a perna neles empurrando a venda de um cavalo agressivo (sendo que ele mesmo fora enganado antes pelo proprietário anterior, para quem, por sua vez, vendera madeira ruim sem avisar). E, principalmente, o pastor é totalmente irracional em suas ambições messiânicas egocêntricas, colocando toda a família em risco. Por trás das figuras carismáticas e idealizadas, corrupção e incorreções — mas com promessa de esperanças. A América, como nos grandes westerns, ou todos os lugares, como mostra o grande Cinema.

Também se faz notar que a salvação a que Jarret recorre ao final do filme, para salvar tanto o xerife como Anderson, é com um bom cavalo, metade da fórmula pregada por Anderson. Estivesse inclusive com uma pistola limpa, não teria salvado a vida dos dois e não somente de um? Teria o fora-da-lei razão sobre o pastor? Talvez a resposta possa estar em outro filme extraordinário, este com um homem que traz consigo uma pistola em uma mão e uma Bíblia em outra, “O Testamento de Deus” (Stars in My Crown, 1950), dirigido por outro grande mestre subestimado, Jacques Tourneur. Fica aqui a sugestão para uma sessão dupla.

……………..

……………….

………………….