..

Entre o háptico e o sublime

Uma entrevista com Philip S. Solomon

..

..

uma parceria com a Foco – Revista de Cinema

..

Impressa parcialmente na revista Mimesis, em 2014, essa é a primeira vez que a conversa a seguir, travada com o artista Philip Solomon por meio de uma videochamada, é publicada integralmente.

Nascido em Nova York em 1954, Solomon teve seu aprendizado no período seguinte àquele descrito no famoso estudo Visionary Film (1974), de P. Adams Sitney. As figuras canônicas do relato de Sitney serviram como referências fundamentais em sua trajetória. Foi aluno de Ken Jacobs na Universidade de Binghamton e, apesar do choque inicial, decidiu fazer filmes após uma projeção de The Flicker (1966), de Tony Conrad. A influência decisiva em sua carreira foi Stan Brakhage que, como Solomon, lecionou na Universidade do Colorado, e com quem ele chegou a colaborar em três filmes – Elementary Phrases (1994), Concrescence (1996) e Seasons (2002). Em 1989, no ensaio “Toward a Minor Cinema”, Tom Gunning já oferecia indícios da posição que Solomon ocuparia no panorama do cinema experimental americano. De modo geral, o texto versava sobre os cineastas que não defendiam versões radicais do modernismo (como fizeram Brakhage ou Kubelka); em vez disso, buscavam se expressar através dos meios, muitas vezes marginais, herdados das vanguardas. “Era [um texto] sobre a minha geração, que não quis mudar o mundo”, reconheceu Solomon.

Em peças como Remains to Be Seen (1989) ou Psalm III: Night of the Meek (2002), Solomon utiliza filmes de arquivo, sobreposições de camadas, aplicações de texturas, isolamentos de objetos e manipulações ao nível do fotograma em busca de um lirismo confessional. A formulação concisa deste temperamento surge em uma de suas respostas: “Meu trabalho geralmente é elegíaco, triste, como um memorial”. Durante a conversa, Solomon não demonstra ressentimento frente às mudanças do mundo e do cinema, mas nem por isso sente-se à vontade. Opiniões claras e objetivas sobre diversos temas são intercaladas com observações subjetivas, divagações sempre pontuadas por um tom nostálgico, de alguém que aceita, embora se compadeça, de que muito do que ama está desaparecendo. Em suas obras esta tensão – entre uma postura reclusa, reflexiva, que retorna sempre aos objetos e às impressões mais íntimas, e uma relação de busca pelo mundo, de diálogo com as novas gerações, com a morte da película e da projeção – encontra recursos expressivos, e se mostra capaz de mobilizar a própria imaginação, dando a ela uma forma concreta.

Ainda que relutante em relação a outras mídias, Solomon não deixou de lecionar em universidades e, nas últimas décadas, passou a trabalhar com meios digitais, produzindo machinimas e instalações. Em 2019, faleceu devido a complicações de uma cirurgia. Hoje, sob a luz retrospectiva da entrevista, é possível reconhecer com mais clareza o tom crepuscular que vigora em toda a sua carreira.

..

Fábio Visnadi

..

.…….…….

..

Você comentou que as versões dos seus filmes disponíveis na internet são muito diferentes do seu trabalho, versões muito reduzidas, lo-fi, e que gostaria que elas se mantivessem privadas. Você fala da qualidade das imagens ou acredita que os seus trabalhos, quando convertidos para o vídeo, perdem na própria exploração do instrumento cinematográfico?

Há um termo, “háptico”, que significa “sensível ao toque”, e as pessoas têm escrito sobre isso. No livro Touch, de Laura Marks, em que ela disserta sobre um de meus filmes, Psalm II: Walking Distance, ela discorre sobre a percepção háptica, a sensação de que você pode tocar a textura, porque parece que ela sairá para fora da tela. O vídeo, ao seu modo, tem inúmeros problemas. O primeiro é a janela 16:9 em vez do 4:3. Eu cresci com películas em 16 mm no formato 4:3 e eu acho que é um formato, naturalmente, clássico. E para mim ele tem muito a ver com a forma humana, com o rosto, com as proporções clássicas. O rosto humano se adapta muito bem a ele, o corpo humano se encaixa muito bem nele. Há um certo tipo de tensão, como uma tela teria. Mas o 16:9 ou o 1.85:1, em HD, acaba ficando pesado nos lados. E isso é algo difícil quando eu começo a filmar. Eu experimentei filmar em HD, e mesmo quando eu quero filmar algo íntimo, ao estilo de Brakhage, luzes ou coisas que eu filmaria separadamente, ele se torna monumental em HD, quer se tornar “um filme”. Nós perdemos a intimidade com o 4:3. Ainda podemos colocar o 4:3 em HD, e eu estou um pouco mais acostumado com isso, mas quando você o projeta você tem essas faixas pretas laterais, essas letterboxes, e você sente essa ausência, como se fossem bordas. Isso acrescenta tensão. É diferente do 4:3 cercado por um veludo preto, como era o cinema de Peter Kubelka. Eu fui ao Invisible Cinema de Kubelka na época em que estava na faculdade, no Anthology [Film Archives]. Era espetacular, eu amava. Houve ótimas projeções por lá. Então sim, nós perdemos algo, assim como quando você filma 18 frames por segundo, como alguns de meus filmes, e isso se perde no flicker, se perde na tradução. Mesmo em 24 frames há uma palpável e sutil diferença sentida entre o filme e a projeção de vídeo, além da óbvia perda de textura.

Quando as pessoas falam e exibem coisas em HD, tudo o que elas comentam é: “oh, é tão nítido”. E se torna um fetiche, assim como discos analógicos. Mas existe algo perdido, sim. No entanto, não temos muita escolha. E isso leva a outro ponto: eu não pensei, quando comecei a fazer filmes machinima com videogames, que esse era o meu modo de fazer algo digital, eu apenas fiz. Só depois fui refletir sobre isso.. Não esperava distribuir esses filmes ou exibi-los publicamente. Era quase uma piada interna. Agora estou começando a filmar em HD, comprei uma câmera pequena, porque sou professor… Então comprei uma Panasonic, uma das grandes câmeras. Recentemente a Blackmagic fez uma pequena câmera de bolso e você pode utilizar nela lentes da sua Bolex. Pela primeira vez eu estou filmando e sinto como se fosse cinema. É como filmar em 16 mm. E eu estou gostando da imagem. Muito se perde, mas por outro lado muito se ganha com a pós-produção. Eu costumava mandar meus filmes para o laboratório e gastar muito para consertá-los, corrigir as cores… Agora posso fazer tudo por conta própria, e utilizando som. Eu estou muito interessado no som. Antigamente, mexer nas bandas óticas era muito difícil, o som delas era muito ruim comparado com o Surround.

É claro que fico lisonjeado quando qualquer pessoa encontra meu trabalho. Mas não quero que o assistam no Youtube. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Porém os filmes são tão dependentes de certos humores que eu acredito que assistí-los pela internet, por mais que o acesso seja maravilhoso, acaba levando a uma experiência casual. As pessoas estão sempre distraídas, fazendo outras coisas. É difícil se deixar levar. Falo por mim. Eu assisto coisas e, se fico entediado, eu mudo. E as pessoas pensam que viram os filmes, mas não os viram realmente. Uma vez que você os torna disponíveis em DVD, eles vão parar na internet em minutos. Não há como impedir que isso aconteça, e eu honestamente não sei o que é melhor nesse momento, se não é melhor deixar que tudo se espalhe, já que nunca vou ganhar muito dinheiro com eles. Em relação a isso, o que eu espero: fazer as melhores cópias possíveis. Agora tenho a capacidade de realizar minha própria versão de alta definição. Posso escanear as minhas obras profissionalmente, algo que tenho feito. E agora adquiri uma impressora ótica, ligada a uma câmera HD, e posso consertar aquilo que sempre quis consertar, como George Lucas [risos]. Não tão radical, mas coisas como frame lines.

..

Quando filma em digital, você pensa no instrumento na própria concepção do trabalho ou tenciona transformar o vídeo em filme posteriormente?

Não, eu não penso em converter. Sou mais realista. Eis a realidade do meu trabalho: os festivais de cinema exibem cada vez menos filmes em 16 mm. Não há mais projetores sendo feitos. Você conhece a história da Kodak. Agora eles pedem DCP. E eu digo: nesses cinemas, quando você realiza uma transferência apropriada para DCP, se é bem projetado, fica fabuloso. Porque às vezes o 16 mm não fica tão bom. Eu posso falar da minha própria distribuição: os aluguéis estão cada vez mais baixos porque não têm dinheiro e as faculdades não têm mais equipamentos. Então se torna raro ter um verdadeiro projetor de cinema. Quando você tem, é fantástico. Mas eu amo Blu-Rays, devo dizer. Tenho o Blu-Ray de Rastros de Ódio, de John Ford, e nunca vi uma versão como essa. Se você assiste em um belo projetor… De novo, é diferente de ver a textura em 35 mm, mas a maioria das transferências não são tão limpas, são sujas. Todos esses anos eu venho exibindo Ozu, Bresson e Dreyer em 16 mm e a qualidade está terrível. Eu digo para os meus alunos: olhem como são lindos! E eles: hein? Eles são criados em imagens digitais…

Eu posso dizer aos meus alunos: vá assistir esses filmes. Você sabe como era difícil assistir esses filmes quando eu era mais jovem? Eu tinha que esperar por uma sociedade de filmes de Nova York ou de Los Angeles. Apesar de todos os problemas do nosso tempo, essa é uma época incrível para o cinema. E esses filmes estão sendo preservados. Eu sou realista: eu adoraria continuar fazendo filmes, mas é algo muito caro. Eu tenho sorte de ter um laboratório aqui em Denver, um dos últimos laboratórios de filmes, e eles são muito amigáveis. Era o laboratório de Brakhage. Eles fizeram todo o meu trabalho, conhecem o meu trabalho. Meu trabalho está na Academia em Los Angeles, guardado com Cecil B. DeMille e todo o pessoal de Hollywood. Meu trabalho está sendo salvo!

..

Você acredita que os partidários do filme têm aceitado melhor a ideia de vídeo do que nos anos 70?

Certamente. Todo cineasta que eu conheço está filmando em digital, todos estão trabalhando através desse problema. Ken Jacobs… Lá atrás, a videoarte era algo diferente. Era totalmente interessada em trabalhar com o instrumento e com as limitações do formato. Eles exploravam o instrumento como fez o modernismo: o que é o vídeo, o que é o cinema. É por isso que foram chamados filmes estruturais. Eram questões modernas, o flicker, essas coisas… Michael Snow dizia que você pode fazer o movimento da câmera para a frente, para o lado: La région centrale. Eles exploravam questões da filosofia da arte e da filosofia do cinema. E a videoarte também fazia isso, pessoas como Bill Viola. Artistas foram para o vídeo. Sharits queria pertencer ao mundo artístico. Agora está tudo misturado.

Os cineastas que eu conheço também fazem instalações. Essa é outra questão: o que é instalação? É só um cinema meio-pago? Você anda, vê essa coisa na parede, sai, vai almoçar? [Risos] As pessoas veem casualmente. Novamente, isso é muito da nossa época. Ninguém mais tem tempo ou inclinação para se sentar no escuro em um tempo predefinido e se perder na tela em uma experiência compartilhada. Quando você vê filmes no cinema você deve se perder neles. E hoje as pessoas não querem fazer isso. Querem assisti-los online, enquanto fazem outras coisas, e comem. Querem ver uma instalação, onde elas podem simplesmente passear, fazer compras.

..

Muita gente tem essa postura com os retratos de Warhol… Entram, assistem uns dois ou três minutos e saem.

E toda a questão do Warhol é experimentar com o tempo. Michael Snow fez uma versão de Wavelength como uma piada para pessoas que não têm tempo, uma versão em 16 mm, você viu? É parcialmente uma piada, uma boa piada, mas é terrível. Eu mostrei Wavelength aos meus alunos em minhas aulas. Nós tínhamos um projetor. Eu tive acesso a projetores a vida toda porque sou professor. Eu leciono na faculdade onde Brakhage ensinou, então todos nós amamos filme. Tenho exibido e alugado filmes por muito tempo. Eu mostrei Wavelength para os meus alunos, e eles se interessaram? Não sei. A cada ano eu fico mais e mais cínico, mas alguns alunos se apaixonam por filme. Eles se sentem alienados ao processo digital, e suspeitam dos efeitos cheesy. Porque todos têm os mesmos efeitos, e ninguém se impressiona. Uma coisa boa do digital é que todo mundo pode fazer uma obra. A pior parte é que todo mundo pode fazer uma obra. Qualquer um é um cineasta.

..

Há uma conversa entre Brakhage e Jonas Mekas em que Brakhage dizia que metade da população dos Estados Unidos achava que era artista e que, em breve, uma metade ensinaria arte para a outra.

Isso é verdade. Mesmo críticos e acadêmicos querem fazer filmes. Todos podem. Todos querem ser ouvidos. Eu estou no Facebook, sou professor, e sou pago para assistir filmes. É muito difícil. Estou ficando mais velho, e tenho que ser cuidadoso, porque só quero olhar para os meus trabalhos e dos meus amigos. Pessoas me pedem para ver seus trabalhos e tenho que aprender a dizer não. Porque é muita coisa. E eu não sou muito generoso. Alguém vem na minha casa, e nós jantamos, tomamos vinho: claro, eu adoraria ver, como um evento social. Mas de outro modo é só dever de casa pra mim. Eu tenho uma pilha de filmes. Pessoas me mandam e querem minha atenção. Eu não tenho tempo. Não estou saudável, mas não quero falar sobre isso. O digital tem coisas incríveis, mas esse sempre foi o ponto da tecnologia. Eu sou nostálgico. Tenho que me acostumar. Kodachrome… Eu trabalhei a vida toda com Kodachrome, e eles tiraram isso de mim. Não há nada que eu possa fazer. Comprei um monte, usei, e é isso. Agora eles se livraram dos filmes de alto contraste, preto-e-branco. Em 5 anos, nós vamos dizer: já era. Não temos mais filme. E aí, talvez vão haver pequenas boutiques na Europa, no mundo todo, vai ser uma coisa única. Não vamos mais conseguir projetar com tanta frequência.

Deixe-me dizer, isso também é um problema, porque cada projeção digital é diferente da outra. Mais do que em filmes. Esse é outro problema de festivais. Quando eu era mais jovem, via muitos filmes. Hoje estou mais cansado. É demais. Estou exausto. Quero ver poucos filmes. Eu sou sensível. Se você vê muitos filmes, não se lembra deles. Acho que é um bom problema quando você quer ver cada vez mais.

Se você possui o filme em um DVD ou Blu-Ray, então você pode fazer isso. É como na música. Quando a música pôde ser comprada, quando foi possível tê-la em casa, isso na verdade mudou a teoria musical. Você costumava ter redundância integrada à composição. Beethoven repetiu partes, porque você só ouvia uma vez e saía cantando a frase. Agora, com as gravações, mudou a natureza da redundância. Um outro extremo é o minimalismo, com Philip Glass, Steve Reich. Mas falando em termos gerais, ter cópias de música em casa mudou a música. Pra mim, este foi um dos grandes presentes na minha vida: escutar uma sinfonia em casa e estudá-la.

..

Dos cineastas experimentais, você me parece um dos que têm mais afinidade com o cinema narrativo. Você mencionou Ford, Dreyer, Ozu, ao passo que outros diretores são menos interessados nesse tipo de cinema.

Tem muito a ver com a ideia de modernismo. Brakhage, eu sempre digo, trouxe o cinema para o modernismo. Nós simplesmente seguimos as outras artes, mas alguns anos depois. Pense na história da pintura, em como foram da perspectiva do Renascimento, baseada na crença em Deus, no infinito, e pouco a pouco Deus morre no século XXI. Isso não é o paraíso, é só pintura. Nós trouxemos as coisas de volta para a superfície. Isso é pintura, meditada na forma, não no paraíso. No cinema, temos filmes reflexivos, que nos lembram que estamos vendo um filme, isso é modernismo. O pós-modernismo para mim continua isso, sai para fora do quadro, se move para fora do quadro, se pergunta: quem está assistindo, qual é seu gênero, quais suas filiações políticas, onde cresceu. Tem a ver com o contexto. O modernismo tem a ver com o texto, a coisa em si. O que é arte, o que é música, o que é cinema.

Agora, na questão do cinema narrativo, eu venho da vanguarda dos filmes, não das outras artes. Eu amava filmes quando pequeno. Cresci com a televisão, cresci com o rock n’ roll. É muito diferente de Ken Jacobs e Brakhage, eles tinham suas referências próprias. Eu cresci com a cultura popular. Quando descobri a arte fílmica, era muito mais do que eu havia encontrado na televisão. Filmes como The Swimmer, de Frank Perry ou Fahrenheit 451 de Truffaut, eu os vi na televisão, mas mesmo criança eu sabia que tinha algo de diferente nisso.

E eu sempre fui atraído por sentimentos mais obscuros. Sempre ouvi música triste. Em vez dos sons mais enérgicos, eu ouvia balés. Eu amava Beach Boys, mas também amava os balés. Eu amava os Beatles, os cantores folk, mas ouvia os balés mais sombrios. Sempre fui um cara mais reservado, gostava de estar sozinho. Então quando encontrei um artista como Henry Darger… Ele era um homem louco, mas fez essas séries incríveis de pintura, e nunca mostrou pra ninguém. E escreveu um livro de 20.000 páginas. Então ele é meu herói, no sentido de sua motivação ser pura.

..

..

Paul Cézanne por muito tempo também não mostrou as suas pinturas, porque disse que só as exibiria quando tivesse algo que as teorizasse.

Isso é muito interessante. Tom Gunning, um acadêmico, escreveu um artigo muito famoso sobre minha geração, chamado “Toward a Minor Cinema”. Era sobre a minha geração, que não quis mudar o mundo, não queríamos ser como Brakhage, Frampton, Sharits ou Kubelka. Não tínhamos aquele tipo de personalidade. Aqueles caras vieram da velha escola, como os pintores expressionistas abstratos. Eles realmente queriam mudar o mundo. Eu vi Sharits e vi Stan nos seus dias jovens. Era como Orson Welles, aquele tipo de ego. Ele tinha o poder de Orson Welles, tinha uma voz incrível, e ele gritou comigo antes de virarmos amigos (fiz um filme sobre isso, um dia vou mostrá-lo).

Eu cresci nos anos 60 e nos anos 70. Fui pra escola nos anos 70. É quando todos esses filmes narrativos começam a chegar em Nova York. É preciso entender que era raro assistir esses filmes em 16 mm. Eu comecei a ver filmes no cinema, com Easy Rider. Dennis Hopper conhecia Bruce Conner. Foi muito influenciado pela vanguarda americana. E eu pensava que aquilo era arte fílmica. Então quando eu vi The Flicker do Tony Conrad, não estava preparado. Eu não conhecia nada de arte moderna, só via filmes e TV. Pensei que era uma porcaria. E eu também era muito careta, não usava drogas. Quando comecei a usar drogas, isso me ajudou a ver muitas coisas que eu não via antes. Foi uma combinação de bons professores, ter uma base, aprender sobre arte, aprender sobre teoria, sobre o que estava acontecendo.

Tudo isso e pessoas como Brakhage vindo para a faculdade, e começar a ler sobre Charles Olson, todos esses poetas, Robert Kelly. Brakhage era muito impressionante. Ken Jacobs tinha muito interesse em tudo isso. E então pouco a pouco eu passei a entender a linguagem. De fato, é uma linguagem que você deve aprender. Eu penso que meus filmes vêm da narrativa, da linguagem abstrata da narrativa. Eles têm personagens, eles fazem algo, não é só metáfora, não é só abstração. Eu não queria fazer coisas abstratas, queria fazer uma história metafórica.

..

Anselm Kiefer, que você mencionou ser uma das suas inspirações, também trabalha essa espécie de história metafórica.

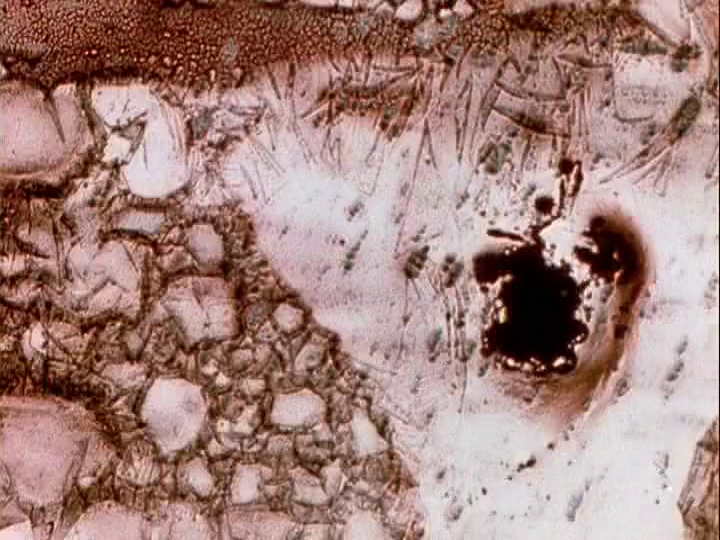

Sim, isso depois que eu descobri o trabalho de Kiefer, especialmente porque suas texturas se parecem com as minhas. Não foi como se eu tivesse visto suas pinturas e feito cinema. Primeiro eu experimentei no cinema e depois descobri Kiefer. Foi a mesma coisa com Albert Pinkham Ryder, ele trabalhava com alguns pigmentos que sabia que iriam rachar e eventualmente derreter. Você deveria vê-los, parecem-se muito com meus filmes. Eu fui atraído a trabalhar com textura porque queria…

Você pode desenhar uma imagem de uma árvore. A fotografia veio e disse “não é preciso mais fazer isso, basta fotografar uma árvore em um instante”. Veio então o impressionismo e disse que não desenharia mais uma árvore, que daria a impressão de uma árvore. É isso que acho interessante no cinema, essas conotações ao invés de denotações. Brakhage tirou o foco, colocou coisas nas lentes, usou lente anamórfica, até mesmo pintura. Mais tarde, ele desistiu da fotografia de vez porque queria ficar livre da linguagem, do nomeável. Quando falava sobre seu trabalho abstrato, ele se referia a coisas. Ele dizia: olhe esse vulcão. Porque ele estava atrás do que nós chamamos de inominável, de sublime. É isso que estou lecionando nesse semestre: Ozu, Bresson, Dreyer. Eles estavam atrás de algo mais que a história. Eles estavam atrás do espiritual, dos sentimentos supremos do ser humano.

Eu acho que a minha formação é interessada no sublime. Crianças americanas utilizam o termo awesome e se esquecem de onde ele vem. Awesome deveria se referir primeiramente ao sublime, não ao seu lanche. Meu sanduíche de presunto é bom, mas não awesome. American Falls, assim que estiver pronto, deverá ser uma experiência esmagadora e aterrorizante, como era a América, como era o novo mundo para os pintores como Thomas Cole e Frederic Church. Eles viram essa coisa awesome, eles viram Deus, eles viram Deus na natureza.

..

..

Um pouco como o papel que a Nova Inglaterra teve pra Charles Ives…

Exatamente. Esse é o espírito. Porque eu acho que eles têm muito mais a ver com o espírito de Ives. Então eu o utilizo bastante, sou bastante inspirado por ele. E por Emerson, e Thoreau. Eu não queria trabalhar como Brakhage, fazendo referência direta às pessoas da minha vida. Eu vi as limitações daquilo. Mesmo que Brakhage tenha tornado seu trabalho universal, em uma forma universal… Ele sempre dizia que você pode tirar o foco da imagem e continuaria a mesma coisa. As pessoas na minha vida não queriam ser filmadas. Brakhage já havia feito isso. Eu comecei a fazer imitações de filmes do Brakhage quando era mais jovem. Encontrei o meu caminho através de Brakhage usando a impressora ótica, refotografia. Como no Tom, Tom, the Piper’s Son, de Ken Jacobs. É refotografia por uma câmera, mas a impressora ótica é uma câmera encarando um projetor, é o modo como eles faziam efeitos especiais antigamente. Se eu quisesse Humphrey Bogart aparecendo em The African Queen, eu o filmava contra um fundo azul. Você fazia isso na máquina que refotografava um fotograma de cada vez. Desde que eu encontrei a impressora ótica, eu refotografo cada frame, começo a manipular e fazer coisas com eles. Realmente exige paciência. E, além disso, a química fotográfica. Isso o digital não dá. Como você vai deixar suas impressões digitais na fotografia?

Eu sempre trabalhei com autobiografia. Não sinto a necessidade de estar o tempo todo realizando algo, só crio quando quero me expressar. Geralmente é durante alguma crise biográfica: uma namorada me deixou e eu estava com o coração partido e fiz um filme sobre isso, ou minha mãe morreu, ou meu pai morreu. Meu trabalho geralmente é elegíaco, triste, como um memorial. O cinema parece ligado a isso. É quase nostálgico por definição. Enquanto você está assistindo, ele já se foi. Não há objeto: há só o aqui e o agora. E é isso que eu amo tanto, é invisível, não há um valor de objeto. Não é possível comprar isso como nas outras artes. É uma experiência. Você chega ao cinema com alguém, senta-se no escuro, tem uma experiência privada num lugar público e depois vai pra casa. Não é como “quanto essa pintura custa?” ou ter um agente. O mundo das outras artes é miserável.

Eu alcancei o que eu buscava nas minhas autobiografias com filmagens alegóricas. Usei arquivos de filmes, misturei-os com meus arquivos, e você não pode dizer qual é qual. É diferente do que fazia Bruce Conner. Eu não utilizei os filmes de arquivo ironicamente. Eu os utilizei sinceramente, acho que é isso que faz meu trabalho diferente. Acreditei nele, ao invés de tirar sarro dele. Bruce Conner é irônico em relação ao filme de arquivo. Seus trabalhos mais recentes, como Take the 5:10 to Dreamland, são muito mais sinceros. Ele está falando sobre a sua infância, está sendo nostálgico. Eu integrei o filme de arquivo ao meu próprio trabalho para atingir alguma verdade. Depois comecei a fazer coisas abstratas. Comecei a experimentar para conseguir alguma verdade maior, para abstrair a imagem e sentir as coisas inomináveis. Você pode dizer: ciclista. E no filme você vê um ciclista. Mas eu faço isso de modo que você não possa ver detalhes, só possa ver o ciclista. Isso se torna um símbolo. Em muitos modos, isso é apenas simbólico. Outros cineastas como Nick [Nathaniel] Dorsky são contra o simbólico. Ou Ernie Gehr. Eles tentam ficar distantes das coisas, tentam chegar à luz verdadeira, à coisa verdadeira em si. Eu me volto para a poesia, eu gosto da poesia.

Eu gosto da poética da metáfora, de dar ao espectador algo que ele possa levar para casa. Quando você vê algo de Nathaniel Dorsky, você está muito presente, como Buda, no aqui e no agora, mas é muito difícil de lembrar. Nos meus filmes, eu quero oferecer essas imagens misteriosas, imagens de algo que você reconhece mesmo se nunca tiver visto antes, quero exprimir algo simbólico. Para mim, trata-se da poética da árvore. Eu me expresso através do modo que a imagem parece. A ideia está na imagem. Nos meus filmes, as grandes ideias são muito pequenas, estão muito ligadas a como a imagem aparece. A imagem é expressiva, tem o significado nela. Eu tenho uma obra chamada American Falls, que você vê e fala “Oh, tem Buster Keaton” e aí começam a assistir como se fosse o filme real, quando na verdade estão vendo o meu filme. Eu estou filmando Buster Keaton. Há um visual especial. E esse visual é onde reside o significado. Além do som e da justaposição e do tríptico. Tanta coisa acontecendo. As pessoas, especialmente aquelas que conhecem cinema, reduzem isso ao que já conhecem. Mas as pessoas que amam meu trabalho, reconhecem algo ali. E isso é interessante, porque eu não conheço essas pessoas e não temos uma história compartilhada. É isso que eu gosto na arte.

Eu vejo as pinturas do Van Gogh, e eu não vivi em Amsterdam naquela época. Isso não importa. Reconheço o que eu imagino que ele sentiu. Não é esse o jogo. Meu jogo não é imaginar o que Van Gogh sentiu. Meu jogo é pensar: ele sentiu algo. Eu vou para o museu e medito sobre a minha relação com o mundo. Arte não é comunicação. O que estamos tentando fazer aqui é comunicação, embora falemos línguas diferentes. Arte não é isso. Arte é expressão ou qualquer coisa assim. É entre o artista e a obra em primeiro lugar. O que acontece depois disso não é problema meu. Exceto pelo fato de que eu ensino, aí vira meu problema.

E nós, cineastas de vanguarda, mostramos nosso trabalho e falamos “alguma dúvida?” Você não imagina De Kooning, Rothko, Ives falando “alguma dúvida?” Isso é estranho nos filmes de vanguarda. Eu quero que as pessoas entendam meu trabalho, mas o jogo não é você adivinhar o que eu disse. Porque você traz a sua vida. Eu não sei como você vê o mundo, não sei se você vê as mesmas cores que eu. A sua relação com as cores é totalmente dependente da sua vida.

..

Você idealiza uma experiência artística sem autor?

Não, porque eu sou interessado no autor. Eu leio as cartas de Van Gogh. Assim que vejo a obra, quero saber mais sobre o autor. Porque eu sou humano, quero saber mais sobre outros humanos. E aí, quando você lê, você entende, em alguns casos mais… Você aprende sobre o carteiro que ele pintou, aprende sobre o seu médico. Em alguns casos, eu quero saber mais. E aí você tem autores, como no cinema: “Eu vou ver um filme do Ozu ou vou ver todos os filmes do Ozu.” Isso me ajuda a entender onde esse filme está no contexto de toda a sua obra. Ou então como você aqui me perguntando todas essas questões sobre o meu trabalho. Você tem uma oportunidade de conversar com o autor.

..

Nós todos precisamos de heróis… e os autores acabam sendo heróis…

Agora você disse uma palavra perigosa no século XXI: heróis. Nós vivemos numa época anti-heroica. Heróis são, para muitas pessoas, problemas. Porque se tornam “esses são os cânones, blablabla”. Colocam em cheque os mestres. Nós vivemos numa época que ignora os mestres. Mesmo a palavra “mestre” tem uma má conotação. Mas é interessante, porque eu concordo com você. Eu venho da velha escola, eu gosto de heróis também. Eu acredito em mestres. Eu acredito que Brakhage foi diferente de nós. Eu acredito que ele era um gênio. Eu sei, eu vi. Nem todo filme era grandioso, mas você não pode assistir todos os filmes, você tem cada vez menos tempo. Eu só quero escutar Beethoven e Bach. Eu escuto merda também, mas eu acredito, sim, que certas pessoas são grandes e geniais. Gênios singulares dedicaram suas vidas a devoções singulares.

..

Quais são seus heróis na arte, além de Brakhage e Charles Ives?

Na música popular, Brian Wilson, dos Beach Boys. Eu teria que explicar cada um, mas muitas pessoas no rock n’ roll. Na música popular, Frank Sinatra também, que não era alguém com quem eu me importo pessoalmente, que era um monstro na sua vida pessoal, mas que tinha uma voz e um modo de cantar singular, que me toca por dentro. Emily Dickinson era uma das minhas heroínas. Ela não era exatamente romântica, mas acho que tem algo em seu trabalho que é puro. Eu fui visitar seu túmulo, sua casa, o quarto onde ela viveu. Eu me identifico com ela em alguns pontos. Charles Ives, na música, como você mencionou. Não é apenas o tema [em Ives] que é obscuro, mas também a forma. Ele estava trabalhando com paisagens imaginárias, mas também usou música de arquivos e colagens, mas fez de um jeito que se uniram de maneira dissidente, ele fez música de vanguarda. Mas ele só queria imitar, de certo modo, o que seu pai fazia. Seu pai tinha bandas de marcha tocando músicas diferentes, cruzando entre si, porque ele queria experimentar. Ele fez música de vanguarda.

A 4ª Sinfonia é sua grande obra-prima. O que eu adoro em suas obras é sua ansiedade, especialmente a ansiedade americana. Todos esses ideais, esse patriotismo, de que “a América é grande, nossos ideais são os melhores, todos os homens são criados de maneira igual” e, sob isso, uma sombra recorrente. O ideal americano contra a realidade americana, a bagunça do século. Eu fico intrigado com a contradição americana, começando lá atrás com esses homens do Iluminismo defendendo a escravidão. E nós ainda estamos pagando o preço por isso, como nos anos 1960. Eu acho que ainda estamos pagando o preço por 1968, e pela falha da minha geração. Nós tentamos, e acho que muitas coisas que fizemos ainda estão aqui, mas ainda estamos sentindo a repercussão do que aconteceu nos anos 60. É muito difícil de explicar para as pessoas mais jovens, ainda que você esteja cansado de ouvir.

..

..

Eu tenho muitos heróis, mas eu tento mantê-los como algo privado, mas eu os chamo de inspirações também. Rothko, na pintura, por seu lado espiritual. John Ashbery é uma grande influência pra mim na poesia. Ele dá esses saltos na lógica, e ainda assim a voz dominante é a mesma. É isso que eu quero fazer nos meus filmes. Quero fazer esses filmes que são misteriosos, mas que, quando você os assiste, sente que eles são seguros de si. E você senta e não fica se questionando, você tem que se perder ali.

Brakhage utilizava montagens rápidas, muito fortes. Eis um segredo do Brakhage: há sempre dois fotogramas pretos entre cada corte. Você pode senti-los. Você vê um filme de Brakhage ao lado de alguém e sente essa voz segura de si. Mesmo que você não saiba o que ele quer, ele sabe o que quis dizer. Meu trabalho parece abstrair o corpo. Brakhage sempre sentiu o corpo, seu olhar, sua fisicalidade, ele move a câmera, utiliza o zoom. No meu trabalho, o quadro é muito calmo, muito estático. Você não sente uma pessoa por trás da câmera. A expressão vem do tratamento e da justaposição sutil, e da trilha sonora. Depende do filme, é claro, mas não há nenhuma sensação de haver alguém por trás da câmera. Eu acho que é isso que os cineastas estruturais queriam. Eles queriam se distanciar do hermético, do solipsismo, da filosofia do self. Muitos acreditavam que os filmes de Brakhage eram muito interiores, que ele filmava o próprio umbigo. Algumas pessoas queriam critérios mais objetivos.

..

O oposto de Brakhage seria La Région Centrale, três horas de um aparato mecânico que realiza o movimento através de uma programação mecânica…

Programada, é claro, por humanos. Mesmo o quadro é subjetivo. O filme do Snow é muito fresco, e verdadeiramente transcendental. Não é interessante a cada minuto, mas quando você o experimenta, como em Warhol, quando você o percorre e experimenta o tempo e o espaço, é algo profundo. E Wavelength é pra mim uma das maiores obras-primas da história humana. Não apenas no cinema, mas na história da arte. Eu acredito que a teoria fílmica está sendo feita nos filmes experimentais. Mas ninguém escreve sobre ela, e escrever sobre Hitchcock é mais fácil.

Eu tenho feito isso por muito tempo. Mesmo com todos esses tempos de mostras e de ensino, e estudantes, estudantes, estudantes, gerações de estudantes… e alguém como você descobre os filmes experimentais online… quando eu vou a mostras, ainda são as mesmas pessoas interessadas. Sempre foram 20, 30 pessoas. Talvez Brakhage enchesse uma sala com 200. Mas de qualquer modo é a mesma coisa quando se vai a uma leitura de poesia: sempre tem outros poetas. Ou música de vanguarda. Eu ainda escuto música de vanguarda, John Zorn e tudo aquilo, e Philip Glass, mas não vou mais às apresentações. Eu não arriscaria meus ouvidos para ver John Zorn. Meu corpo está mudando. Meu temperamento está mudando. Eu não fico mais drogado. Eu estava interessado na música de vanguarda há um tempo. Muito dela não se realizou. Eu quero fazer um trabalho que não esteja só na moda. Filmes estruturais já tiveram seus dias.

Minha geração tem problemas em se sentar por 10 minutos sem usar seus iPhones. Não sei, sempre tem exceções. Mas eu estou um pouco perdido no momento. Não é mais o meu tempo. Eu ainda faço filmes, ainda vou para a estrada e os exibo. Mas há uma nova geração. É o tempo dela. Eles terão seus próprios escritores. Brakhage e sua geração tiveram Jonas Mekas. Era uma oportunidade única, porque ele tinha o Village Voice, e P. Adams Sitney escreveu o cânone definitivo, e eles foram bem-sucedidos. Tem pouca gente escrevendo sobre a minha geração, e tem muita coisa acontecendo…

Eu não sei quão na moda meu trabalho está. Talvez eu tenha influenciado algumas pessoas, mas não sei… Não sei porque estou dizendo isso. Eu sou grato que alguém esteja interessado, porque não divulgo mais meu trabalho, não tenho mais que fazer isso. Prefiro fazer o meu trabalho a promovê-lo. Mesmo a pequena fama que eu tive se tornou um pé no saco. Pessoas me mandam seus trabalhos e eu não tenho mais tempo, pessoas me mandam obras que se parece com as minhas… Brian Eno, um dos meus heróis (atualmente eu tenho quase tudo que ele realizou), diz que as pessoas mandam fitas para ele que se parecem com Brian Eno. Por que ele iria querer ouvir isso? Alguns jovens da Holanda me mandaram machinima, que era como uma imitação do meu trabalho. Eu me senti meio esquisito, como quem pensa: “você tem que fazer as suas próprias coisas, não me imite”. Então, mesmo o meu pequeno, pequeno, pequeno nível de fama é um pé no saco. Imagine então pessoas muito famosas. É um inferno. Eu vi isso com Stan. Stan só estava interessado em trabalhar. Toda a fama pode ter significado algo pra ele no começo, mas quando eu o conheci, tudo o que ele se preocupava era com aquilo no qual ele trabalhava.

..

..

Você fez filmes machinima. Qual a sua relação com videogames?

Eu realizei os filmes de videogames por uma razão particular. Eu os fiz porque ministrava uma aula sobre pós-modernismo e queria compreender o que era na prática, então pensei: melhor jogar videogames… porque eu não cresci com eles. O que aconteceu foi que eu fui a uma loja e pedi o melhor jogo para crianças. “Eu não sei o que eu quero, mas não quero ter habilidade, porque eu não tenho, e quero explorar o mundo, não quero realmente ter que jogar o jogo.” Então ele me deu Grand Theft Auto, acredito que era o III, e eu o levei pra casa e fiquei completamente estarrecido pela violência e também muito atraído pelo jogo. Quando eu era criança, quando construía modelos de monstros e de super-heróis, eu nunca os fixava à base, porque queria construir histórias. De certo modo, o videogame era isso.. eu não queria jogar o jogo. Era tenso, eu sempre morria e achei tudo muito frustrante. Talvez crianças se divertissem, mas pra mim era muito frustrante. Eu pensei: “isso é como bater cartão”. Não quero isso. O que me fascinou foi como era incrivelmente detalhada a direção de arte, sem nenhuma necessidade. Não era necessário ser bonito, mas é isso que faz as pessoas gostarem de Grand Theft Auto. Foi aí que eu comecei a ver aquilo como um artista. E então se tornou inesperadamente tocante pra mim quando eu fiz os filmes, porque eu usei o mesmo tipo de voz. Eu poderia fazer filmes tristes sobre pessoas morrendo, ou essas elegias, esses memoriais. É quase como um cartoon, uma animação, que eu não estava interessado em fazer. Também se tornou um tipo de filme de arquivo.

Eu não jogava tanto, só dirigia… Eu movimentava o meu avatar pela paisagem. Tive que fazer coisas idiotas para conseguir a atmosfera que eu queria. Estacionar carros para conseguir luzes, iluminar uma árvore com as luzes do carro. E era incrível, uma coisa bonita pra mim, mas tomou horas e horas. Eu não queria fazer algo superficial, queria fazer algo realmente bom, então tomou muito tempo. Então eu construí esses pequenos filmes. O primeiro eu fiz com Mark LaPore, nós o fizemos para uma ocasião específica. Nosso amigo estava doente, ele tinha câncer, e Mark tinha câncer, e eu tinha um problema genético duradouro. Nós todos éramos sobreviventes. Nós fizemos esse pequeno filme para David. Mark tirou sua própria vida antes que nós exibíssemos o filme a ele, e então eu percebi que Mark fazia o filme comigo como uma despedida, e isso foi algo muito pesado. Eu o exibi na ocasião e segui em frente, porque eu sofria com a morte do Mark. Ele realmente amava os filmes, amava quão loucos eles eram, amava o humor. Segui adiante e fiz outro filme, enviei para um amigo ver, mas fiquei envergonhado porque não era o meu habitual.. Talvez as pessoas não vissem o que eu vi, porque estavam limitadas pela expectativa da ironia. Muitas pessoas que trabalham com machinima trabalham com a ironia… e eu não. Eu trabalhava com o fato de eles não serem realistas, de não serem bonitos no sentido da fotografia em alta definição. Eu gostei, penso que foi muito tocante, e também foi patético num bom sentido, no sentido do pathos, da tristeza, porque queria uma árvore, mas uma árvore falsa.

..

Por que você optou por jogos mais realistas para o trabalho de machinima, já que são o oposto do que você realiza em seus filmes habituais?

Eu fui explorar o mundo. Eu nunca fui o tipo de pessoa que explorava o mundo, como Peter Hutton, Nick Dorsky ou Brakhage, e que se sente confortável no mundo. Eu tenho uma deficiência e é um pouco difícil para mim viajar. E não sei o que filmar: nuvens, árvores, água… Muito já foi feito por outros. Eu não gosto de sair com equipes, é exaustivo, não consigo imaginar como essas pessoas fazem trabalhos tão incríveis nessas condições. Eu fico impressionado. O que eu gosto nos videogames é que posso vagar, arrumar um carro, ou um tanque, ou um jetpack, e voar, e olhar as paisagens com uma grande facilidade, e me movimentar pelo espaço. Eu sou um artista recluso, como um pintor que trabalha sozinho.

..

..