por Bruna Frascolla

Nos dias de hoje, o leitor ilustrado que queira inteirar-se do que se passa na filosofia há de se deparar com coisas como esta: “Contra a geografia mental do Estado, com seus sulcos e estrias, Mil platôs faz valer um espaço liso para um pensamento nômade. Contra o homem-branco-macho-racional-europeu, padrão majoritário da cultura, libera as mutações virtuais, os devires minoritários e moleculares capazes de desfazer nosso rosto demasiadamente humano. Contra as miragens em que se contempla, o homem é devolvido ao rizoma material e imaterial que o constitui, seja ele biopsíquico, tecno-social ou semiótico.” Passado o susto, há três conclusões possíveis: ou a filosofia é algo tão desinteressante e inacessível ao não especialista quanto nefrologia; ou o pobre leitor tem parcas capacidades cognitivas e por isso não entenderá essa coisa tão interessante; ou isso é charlatanismo, e há de haver coisa melhor em filosofia.

Bem, para ajudar a resolver a questão, digo que eu mesma fiz um doutorado em filosofia e não entendendo nada de “devires moleculares”, muito menos de “rizoma imaterial tecno-social”. Por mais que queira eliminar a segunda resposta – longe de mim usar esse título acadêmico em defesa de minhas capacidades cognitivas – mas posso ao menos conseguir do leitor um voto de confiança para uma filosofia inteligível, pertinente e interessante, além de indispensável ao homem ilustrado.

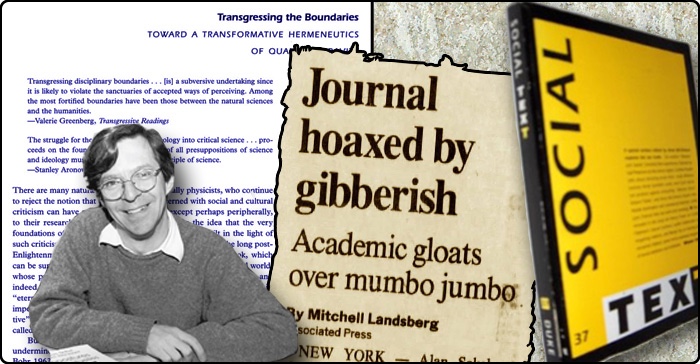

O uso do palavrório ininteligível, impertinente e desinteressante nos estudos de humanidades teve sua denúncia mais famosa em 1996, feita pelo físico Alan Sokal. Desconfiado do emprego obscuro de termos científicos por acadêmicos de humanas, apostou que muito do que diziam era destituído de sentido e, para testar a hipótese, enviou a uma prestigiada revista de humanidades um texto recheado de disparates, no qual defendia, imitando os jargões e cacoetes dos outros autores, que o mundo não existe, a gravidade é construção social e a matemática é machista. O texto foi publicado. Isto não é coisa pouca: professores e pesquisadores recebem pontos à medida que publica, textos em periódicos de prestígio com revisão por pares, e, em função desses pontos, pleiteiam bolsas e financiamentos. Após o êxito, Sokal revelou que o texto era um grande trote. Houve uma guerra de papel nos jornais, mas nada mudou na academia: a revista seguiu prestigiada e as abobrinhas seguem vicejantes pelo campo das humanidades. Ao menos a filosofia ganhou um livro de Sokal, em parceria com Jean Bricmont, Imposturas intelectuais (em inglês, Fashionable Nonsense), no qual consta aparato bibliográfico à acusação de autores como Deleuze, Derrida, Lacan, Kristeva e Bergson abusarem de jargão científico para defender coisas erradas ou sem sentido. Sokal e Bricmont, porém, nem pensavam em descartar a filosofia e as humanidades por inteiro; em vez disso, acusavam os pós-modernos e suas autoridades.

Sokal não foi o primeiro a queixar-se do pós-modernismo. Ainda em 1981, José Guilherme Merquior reclamava do “humanistazinho” que chega intelectualmente virgem à universidade, ignorante mesmo, e recebe um calhamaço pós-moderno para decorar e afetar erudição, sem ter de ler clássicos. Um jeito muito bom de fomentar essa ignorância é o culto à especialidade: façam-se, por exemplo, graduação, mestrado e doutorado sobre o livro A da Metafísica de Aristóteles reunindo mil papers, e não é preciso deitar os olhos nem sobre a sua Ética, quanto menos ler Popper! A Ética ao especialista na Ética, Popper ao especialista em Popper, e nenhum dos dois acha que precisa ler Machado de Assis. “A anarquia da exegese,” diz Merquior, “o obscuro e monótono ritual da ‘desconstrução’, confere status filosófico ao triste resultado da inchação universitária.”

Se o leitor vê celebridades “desconstruindo” mil “normatividades” na TV, no Youtube ou nas redes sociais, vale lembrar que não está sozinho: também Vargas Llosa, nesta nossa década, toca no caso Sokal em seu A civilização do espetáculo, obra em que defende que a cultura morreu, que não há mais a noção de um legado comum à humanidade, e nada há senão espetáculo. Assim, intelectuais fazem piruetas frívolas com as palavras e embasbacam o seu nicho.

Assim, o quadro atual que temos é: existe o campo do acadêmico, conhecedor do jargão, e o campo do não-acadêmico, ignorante do jargão. Não há meio-termo, e desaparece o leitor ilustrado.

Qual não será, então, a nossa surpresa em ver que tal quadro aparecia descrito e rechaçado há séculos, lá na era das luzes? Encontramo-lo em “Da escrita de ensaios”, do filósofo iluminista escocês David Hume, publicado neste Estado da Arte com uma tradução minha. Esse texto – ele próprio um ensaio – fez parte de uma obra que viria a integrar um best-seller no século XVIII, os Ensaios morais, políticos e literários.

Ora, se apenas Voltaire, Rousseau, Diderot, d’Alembert, Edward Gibbon, Adam Smith, os espíritos mais elevados do XVIII, comprarem uma obra e a julgarem grandiosíssima, isto não fará dela um best-seller. Nunca uma nata solitária fará um best-seller. Não obstante, David Hume era querido pelo grande público sem que isso o diminuísse enquanto filósofo, nem lhe conferisse a pecha de superficial. Fica claro, portanto, que à sua época não podia haver aquela segregação rígida entre o filósofo e o leitor comum. E a sua época era a do Iluminismo.

Em “Da escrita de ensaios”, Hume faz duas divisões dúplices da humanidade: primeiro, separa a parte elegante da que vive imersa em necessidades animais. É só à primeira que são voltados os livros e os objetos refinados de cultura, e nela está inclusa uma classe existente tanto àquela época quanto hoje, que é a dos homens que têm tempo livre para dedicar à cultura. Dentro desta classe, há ainda a divisão entre os homens estudados e os conversadores: uns se aprofundaram em estudos, e outros vivem conversando. Naturalmente, uma categoria não exclui outra – é possível ser filósofo e conversador ao mesmo tempo, e há espaço tanto para os filósofos não-conversadores quanto para os conversadores não-filósofos. Na divisão de Hume, bem como no período em que vivera, há espaço fora da academia para o homem culto e ilustrado.

Mas nem sempre havia sido assim: “A separação dos estudados do mundo conversador parece ter sido o grande defeito da última era, e decerto teve influência péssima tanto nos livros como na companhia.” No tempo descrito por Hume, os homens de estudo foram “encerrados em universidades e celas, e apartados do mundo e da boa companhia”. Já sabemos, pois, a que período Hume se refere: à Idade Média. Nela, o mundo das letras se encerrava nos claustros dos mosteiros, ao passo que, do lado de fora, a normalidade entre nobres e plebeus era o analfabetismo.

Seria tarefa muito fácil a de, do alto da bonança do século XXI, criticar a Idade Média e defender algo como a alfabetização universal. Tarefa mais difícil, hercúlea até, seria a de explicar por que viemos ficando, desde o século XX, tão mais parecidos com o que há de mau na Idade Média, e tão menos parecidos com o que há de bom na modernidade. Por que, justo quando há uma imensa classe média alfabetizada, a academia se enclausura nas universidades? Por que ela não se dirige em jornais ao grande público com regularidade, e lhe apresenta da maneira mais palatável um pouco do que se passa intramuros? Isto seria especialmente salutar no Brasil, onde a pesquisa é quase toda fomentada com dinheiro de impostos.

Deixemos de lado os problemas do nosso tempo e país, e contentemo-nos hoje em acompanhar Hume na sua defesa do intercâmbio entre o Império da Conversa e a República das Letras. O próprio filósofo resolve colocar-se como um nativo da República das Letras que vai ao Império da Conversa residir como embaixador para tratar do comércio e dos interesses de ambas as partes. A relação comercial seria de exportação de commodities pela Conversa, e da manufaturação das mesmas pelas Letras. Com tais manufaturas, a humanidade poderá conversar sobre assuntos interessantes – filosofia, história, artes –, em vez de se entediar com fofocas e ninharias. Por outro lado, com o hábito do convívio em sociedade, o homem de letras conservará a polidez e os modos agradáveis, e, com o material bruto da conversa e dos assuntos quotidianos, evitará que sua filosofia se afaste da vida comum e fique “tão quimérica em suas conclusões que [seja] ininteligível no estilo e na maneira de proferir.” Além dessa relação comercial, há a aliança ofensiva e defensiva entre os filósofos e os conversadores “contra os inimigos da razão e da beleza, gente de cabeça opaca e corações frios.”

Em tempos de relativização do conhecimento, negação da racionalidade e de arte avessa à beleza, ocupemos o terreno intermediário entre a academia e a ignorância. Em outras palavras, busquemos dar espaço à figura do homem ilustrado, que não vai se calar perante a autoridade acadêmica se não for convencido pela razão. Que cultivemos, pois, uma sociedade ilustrada que se entretenha discutindo clara e abertamente o seu destino sem o delegar a uma classe de intelectuais e políticos.