Apresentação

(Por Felipe Cardoso Silva)

No texto a seguir, o professor da USP Luiz Repa recupera o tema de uma série de aulas ministradas por Vinicius de Figueiredo — morto precocemente em janeiro de 2025 — no Programa de Pós-Graduação em Filosofia da USP, nas quais propunha uma reconstrução genealógica da tradição filosófica universitária uspiana, revisitando autores como José Arthur Giannotti, Rubens Rodrigues Torres Filho, Gérard Lebrun e Paulo Eduardo Arantes, e escolhendo, como conceito principal para análise, o conceito de reflexão. Com elegância, Repa compõe o tipo de memória que mantém vivo, lembrando as palavras de Rubens Rodrigues Torres Filho, o convite à liberdade e à alegria da reflexão, mesmo em circunstâncias como esta.

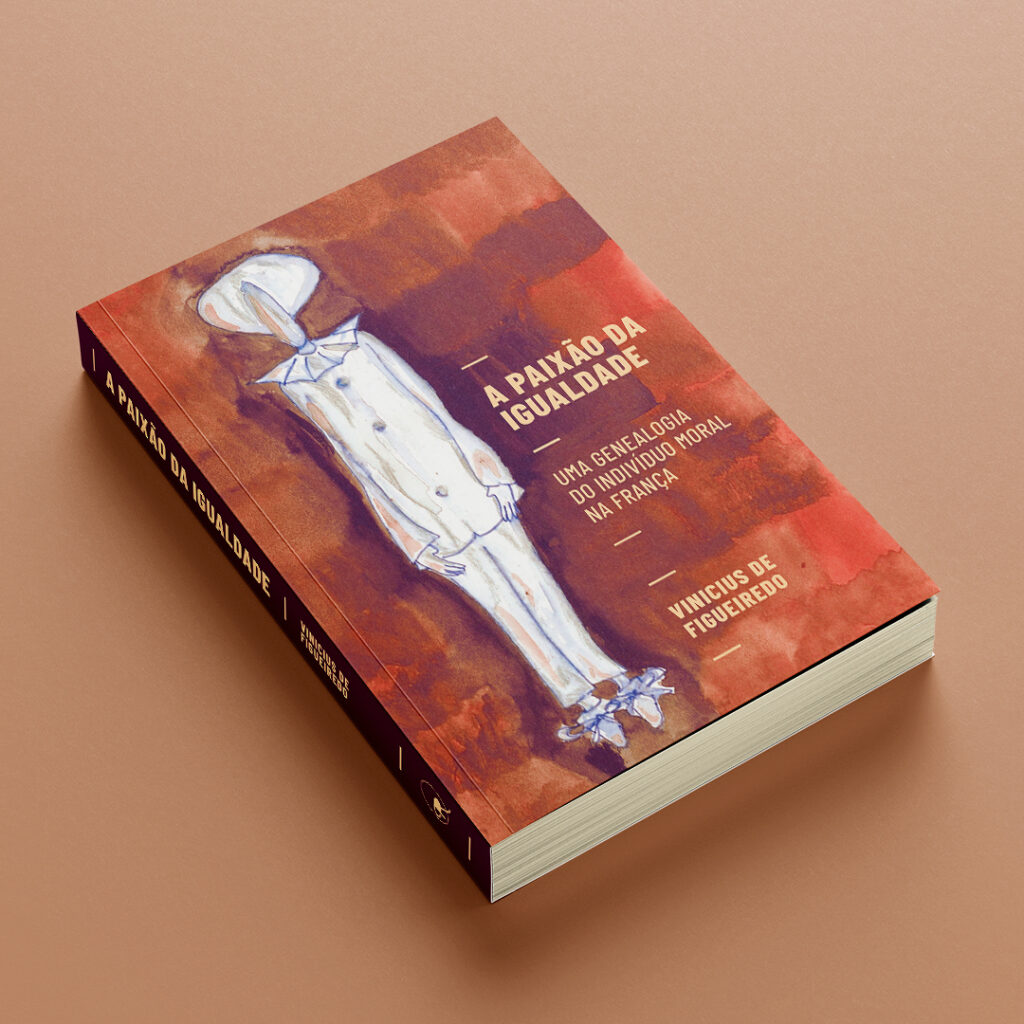

A certa altura de A paixão da igualdade — uma genealogia do indivíduo moral na França, Vinicius de Figueiredo nos oferece um retrato incomum de René Descartes, que em um ou dois pontos também lhe cabe como caracterização intelectual. Em vez do racionalista sóbrio burguês, inaugurador de uma modernidade cinza e normalizadora, conforme se habitou a pintar o filósofo, Vinicius de Figueiredo propõe o quadro de um Descartes próximo do herói clássico de Corneille e de Poussin, em que a “a ação se enraíza na reflexão pessoal do agente, cujo valor depende da atenção permanente a suas paixões e à contingência do mundo”.

A exemplaridade da conduta não se fundaria, segundo sua leitura de Descartes, em uma norma válida a todos, dada a priori, mas na singularização única da ação moral diante de um mundo em princípio caótico. Descartes seria assim o genuíno representante de uma “moral do relevo”, em que a reflexão autônoma, desprovida de parâmetros normativos dados, tem de dialogar com as paixões até chegar a uma ação exemplar e notável que as ordene, cujo valor moral não independe dos efeitos desse ordenamento.

Feitas as mil contas que separam nosso contexto desse Descartes aparentado a El Cid, distância que em parte a genealogia do indivíduo moral proposta por Vinicius procura mensurar, resta o seu tema por excelência: a reflexão autônoma, e aquilo diante do qual o sujeito reflexivo tem de haver-se constantemente em um mundo sempre à beira de desfazer-se — e não apenas segundo o imperativo moral. O princípio da reflexão que tem de criar a partir de si mesma uma regra de organização para uma realidade muito vezes rebarbativa se aplica aos diversos âmbitos da atuação intelectual de Vinicius, não somente no trato das questões filosóficas, mas também no engajamento institucional, seja como coordenador de área da CAPES, como presidente da ANPOF, como refundador de um departamento de filosofia, ou simplesmente como professor de filosofia na sala de aula.

Em todos esses âmbitos, e nos eventos, nas bancas, em artigos e livros, nas conversas de ocasião, enfim, Vinicius era exímio em reconstituir os debates filosóficos que foram esquecidos ou que perderam a chance de ganhar densidade, destacava o que poderia ter sido, lembrava os diálogos abafados pelas conjunturas, tentando recriar, quando não criar, uma experiência intelectual para a qual os interlocutores pouco atentavam. Com esse ethos da reflexão, tornou-se figura exemplar num cenário refratário à ideia de esfera pública, do esclarecimento por meio de razões, ou, segundo seu próprio conceito: “o espaço discursivo moderno”, filosoficamente instituído com a Crítica de Immanuel Kant, por cuja obra Vinicius maturou, amparado em Gérard Lebrun, a reflexão como método da filosofia.

Esse cultivo foi longo e com percalços cujas dimensões não caberia nem poderia reconstituir aqui. Atenho-me ao que mais recentemente despontava na maturidade plena em que se encontrava. A começar pela própria noção de espaço discursivo moderno. Não se trata aí meramente de retomar, com Jürgen Habermas, a ideia kantiana do uso público da razão como categoria central da esfera pública burguesa, que em sua autocompreensão, como ideia, não aceita nenhuma desigualdade entre as partes em discussão e nenhuma coerção a não ser a do melhor argumento, fornecendo com isso critérios para a crítica ideológica da desigualdade e da coerção realmente existentes no debate público. Para Vinicius de Figueiredo, o horizonte normativo de um convencimento mútuo e irrestrito não precisa ser constitutivo do espaço discursivo moderno: esse espaço se basta na ideia, mais modesta, realista e fecunda ao seu gosto, de que “é possível haver diálogo entre posições divergentes”.

Mas mais substantivo do que isso é o modo como a crítica kantiana da razão instauraria tal espaço em um sentido filosófico. Pois, no momento mesmo em que a crítica kantiana desilude a razão humana sobre as suas pretensões metafísicas congênitas de conhecer as coisas em si mesmas, em especial Deus, o mundo e a alma, circunscrevendo o conhecimento válido à experiência possível, Kant permite por outro lado desligar significação (os conceitos do entendimento) e objetividade (a aplicação desses conceitos à matéria dada à sensibilidade), desativando o pressuposto ontológico de uma isomorfia entre discurso e ser.

Em outras palavras, a crítica kantiana ensinaria que é possível um discurso com sentido sem necessariamente corresponder a algo objetivo no mundo. O sentido pode ser disputado em diálogo, pois sua compreensão não depende de regras prévias que determinam a comunicação entre os sujeitos. Essas regras têm de ser buscadas, a cada vez, pela reflexão operada em comum entre eles, estabilizando a heterogeneidade da experiência com que se defronta sempre o sujeito do conhecimento.

O espaço discursivo moderno conjumina assim com o princípio da reflexão pura, o qual encontra no juízo estético seu paradigma. Pois refletir, conforme Kant na Crítica da faculdade de julgar, nada mais é do que “comparar e manter juntas representações dadas, seja com outras, seja com sua faculdade de conhecimento, em referência a um conceito tornado possível através disso”. Busca-se uma regra para um caso que, ao mesmo tempo, permita a comparação com outros casos e, paradoxalmente, seja produzida por essa comparação — como um jogador de futebol que, diante de uma impossibilidade de um passe para os companheiros, lança a bola para si mesmo, para me valer de uma das ilustrações prediletas de Vinicius.

Ao contrário do juízo determinante, em que dispomos da regra e apenas subsumimos o caso a ela, o juízo reflexionante procura a regra para o caso particular. Ora, no juízo estético, esse movimento de reflexão é puro, pois não há nenhuma regra objetiva de beleza por meio da qual possamos predicar necessariamente este ou aquele objeto como belo, em que pese a pretensão subjetiva de universalidade que acompanha todo juízo de gosto. A reflexão estética se desembaraça assim de qualquer objetividade da experiência, se move no jogo livre das faculdades de conhecimento, e simultaneamente atesta sua vocação para o acordo, como na exigência de que todos devam concordar quando se julga algo belo.

O espaço discursivo moderno aberto com a crítica e com o princípio da reflexão serve a Vinicius como medida para o exame dos debates políticos, culturais e filosóficos havidos em diversos contextos, não só no sentido de um jogo de argumentações contrárias, mas também na identificação de clivagens que altera as regras de significação, suscitando novos discursos. É desse modo que Vinicius recupera a ideia nietzscheana de genealogia para escandir processos de formação cultural e filosófica, como foi o caso da paixão da igualdade na filosofia moderna francesa e para além dela ou, em um trabalho que a morte deixou irreparavelmente incompleto, o amadurecimento e os desfiladeiros do discurso filosófico no Brasil, em particular no Departamento de Filosofia da USP.

Sem dúvida alguma, A paixão da igualdade é o grande feito histórico-filosófico de Vinicius. De início, o título do livro seria A mão francesa, favorecendo a hipótese segundo a qual não podemos entender a articulação de noções tão caras à modernidade como liberdade e igualdade segundo uma única mão, a mão inglesa (um recurso da engenharia de trânsito conhecido dos moradores do centro de Curitiba), ou, de maneira geral, à ascensão econômica e cultural de camadas burguesas e pequeno-burguesas, como geralmente aprendemos na esteira de um materialismo rude.

Em vez de uma única modernidade, Vinicius supõe aí que “há mais de uma maneira de tornar-se moderno”. A modernidade francesa — este é o ponto — nós não podemos analisá-la a partir de uma configuração burguesa da vida, mas a partir dali onde o herói clássico passa por uma transformação, sofre um nivelamento que não decorre do espraiamento de formas de vida ditas “burguesas”, como os “levellers” na Inglaterra.

Surpreendentemente, aprendemos que o fundo histórico da emergência da igualdade universal é a derrota da Fronda, portanto o rebaixamento da nobreza diante do rei absoluto, e o fundo psicológico-moral seria dado com a doutrina pascaliana da igualdade porque encontramo-nos todos na “miséria causada pelo pecado original”. Dessa maneira, a moral do relevo de Descartes e Corneille é abafada por uma moral de rebaixamento e nivelamento, da qual brota a concepção de igualdade que se consolida como um valor político, jurídico e moral em todo caso irrenunciável.

Tão interessante (e inquietante!) quanto essa tese é a forma em que ela se desdobra passo a passo. Vinícius se vale da forma do ensaio para desenvolver uma argumentação sistemática que parece ser adequada antes à forma do “tratado”. Ou seja, são ensaios articulados com uma intenção sistemática, cada ensaio se bastando a si mesmo e ao mesmo tempo cada um passando e remetendo ao outro.

Os ensaios de Vinicius têm muito daquela liga de “felicidade e jogo” que seria essencial à forma segundo Adorno, mas que, como dito, caracteriza igualmente a reflexão kantiana. Sem falar que se reportam a gêneros muito diversos: teatro, romance, pintura, discursos morais e filosóficos, o que em si mesmo torna o livro ímpar, e não só nas coordenadas brasileiras. Por outro lado, assumem um efeito acumulativo que geralmente contradiz tal forma. Ou melhor dizendo: o ensaio permite, na liberdade da reflexão, fazer passagens que possibilitam a articulação mais sistemática, atenta aos cortes genealógicos.

De certo modo, todos esses meios de análise e exposição seriam empregados para uma segunda genealogia, aquela da modernidade filosófica brasileira, a nossa mão. Embora tivesse no horizonte a diversidade de tradições filosóficas no País, cujas divergências e forças próprias Vinicius nunca perdia de vista, sua genealogia da modernidade filosófica brasileira conferia centralidade ao Departamento da Filosofia da Universidade de São Paulo, no qual enxergava um “politeísmo” bem-sucedido de posições e instrumentos críticos. No entanto, interessava-lhe especialmente o confronto de duas grandes concepções de reflexão, uma subjetiva de matriz kantiana e representada por Gérard Lebrun, e uma objetiva de matriz hegeliano-marxista, embora oriunda da primeira, representada por José Arthur Giannotti.

No meio do caminho dessa segunda genealogia havia, há um obstáculo a ser vencido: o preconceito, atualmente recuperado para finalidades ideológicas, segundo o qual o departamento uspiano, ao primar pela leitura rigorosa e monográfica de texto segundo as regras do método estrutural, teria gerado uma exegese que não fica nada a dever à sua matriz francesa, mas ao preço de renunciar a pensar, a fazer filosofia. O dito de Foucault de que em São Paulo havia “um departamento francês de ultramar” calhou perfeitamente para esse duplo retrato de qualificação e alienação, servindo de título para a conhecida reconstrução crítica de Paulo Eduardo Arantes.

Na avaliação de Vinicius, o problema precisava ser visto em perspectiva mais abrangente, aquela ligada ao processo de especialização acadêmica em geral e ao seu efeito sobre o público leitor. “A especialização produz o afunilamento da interlocução e restringe o público leitor, que passa ser formado por pares na própria universidade”. Esse processo desencadeia duas tendências opostas: a especialização rigorosa propicia defesa contra as ideologias e mesmo crítica da ideologia e, ao mesmo tempo, pode levar ao divórcio entre cultura e conhecimento, à alienação, não só na filosofia como em toda parte, principalmente quando se torna extrema.

Ora, o método estrutural e o quadro da história da filosofia foram — essa a tese — a forma assumida pela especialização no Departamento, à diferença de outras formas assumidas por outros departamentos brasileiros, igualmente exigentes. De modo algum ela significou um alheamento metodologicamente fatal à experiência intelectual do presente. A examinar de perto as obras em curso no Departamento durante os anos 1960 e 1970, o que se pode constatar não é um fechamento metodológico da leitura dos clássicos da história da filosofia, mas criação interpretativa e crítica filosófica a partir de divergências efetivas — como um caso local do espaço discursivo moderno. Por isso, Vinicius costumava brincar que o método de leitura estrutural foi “lei para francês ver”, teríamos enganado até Foucault.

Lebrun e Giannotti foram figuras proeminentes nesse contexto porque souberam extrair dos respectivos conceitos de reflexão elementos críticos para a compreensão da cena contemporânea. Com Lebrun, a reflexão kantiana, desligada da teoria em sentido forte, se torna “uma forma sui generis de crítica da ideologia” operacionalizada a partir da história da filosofia. Ela busca “assinalar pressupostos não explicitados e expor linhas de força implícitas subjacentes a discursos normalizados”, o que só poderia ser alcançado pela frequentação com a história da filosofia. O comentário de Lebrun sobre o livro de Álvaro Viera Pinto, Consciência e realidade nacional, representava para Vinicius um caso chamativo dessa forma de crítica ideológica por ter a experiência brasileira como objeto e ainda ter ganhado atualidade com certas vertentes do decolonialismo hoje em dia.

Giannotti, por sua vez, se interessa pela reflexão não em sua dimensão subjetiva, mas como forma de constituição da objetividade a título de processo reflexionante na quadra histórica da sociedade capitalista, com os entraves da realidade brasileira ao fundo. Nessa perspectiva, as formas de representação e apresentação dos objetos teriam uma sedimentação como que prévia na prática social, nos modos de trabalho e produção, que estruturalmente se assemelha à busca da regra a partir do caso, como movimento destacado da reflexão kantiana, mas hegelianamente infletida em objetos reflexionantes. Acontece que nesse processo reflexionante, a regra que resulta se põe como primeira, tendo efeito de constituição dada e autossuficiente — como uma ilusão socialmente necessária. Em outras palavras, a reflexão também ganharia a forma de uma crítica da ideologia em Giannotti, só que voltada às formas específicas de fetichismo.

O confronto entre a reflexão subjetiva e a objetiva, entre Lebrun e Giannotti, foi o grande tema do último curso de Vinicius, realizado no segundo semestre no Departamento de Filosofia da USP, como professor visitante. Ele prometia tirar daí um livro. Sua morte nos privou de mais um feito, que é pensar a filosofia criada no Brasil não pela falta e não em contraposição artificial à história da filosofia. Os escritos e o material que ele nos legou são suficientes, no entanto, a pôr novamente a reflexão em relevo.

Luiz Repa é professor de Filosofia da USP e pesquisador do CNPq.