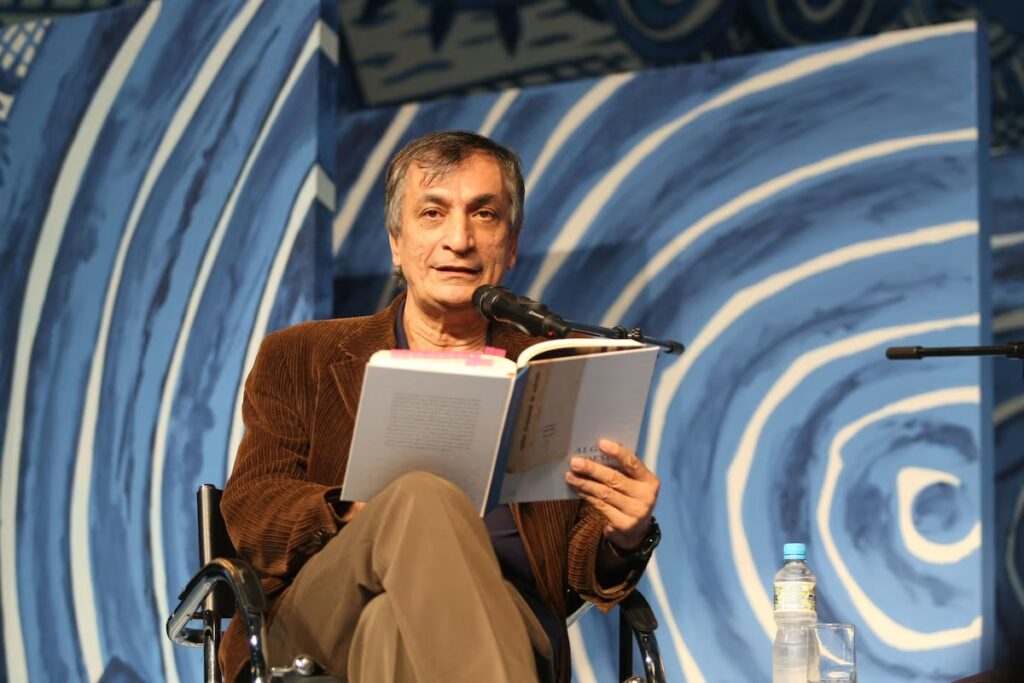

No dia 23 de outubro, recebemos a notícia da morte do poeta e filósofo Antonio Cicero, aos 79 anos de idade. Cicero, que sofria de Alzheimer, optou pelo suicídio assistido, na Suíça. No mesmo dia, comecei a ler os comentários à notícia nos portais e pude constatar que as opiniões eram divergentes: parte dos leitores apoiava o ato de Cicero, pois apenas abreviara o sofrimento que ele teria com o avanço da doença degenerativa e incurável, e parte o condenava, afirmando que o suicídio é um “pecado” e um “crime contra a vida”.

A chamada morte assistida (a eutanásia e o suicídio assistido) é uma realidade em muitos países, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Portugal e Canadá, e em alguns estados norte-americanos. No Brasil, ela continua sendo proibida por lei, e a discussão não avança, segundo especialistas, principalmente por causa do conservadorismo religioso. Enquanto isso, pessoas que não têm condição de viajar à Suíça, como Cicero, veem-se irremediavelmente presas a doenças degenerativas e/ou extremamente dolorosas. Na eutanásia e no suicídio assistido, a Medicina garante ao paciente uma passagem tranquila, indolor e, acima de tudo, digna.

A palavra eutanásia vem do grego, e significa “boa morte”. Ela foi usada pela primeira vez em 1605, pelo filósofo inglês Francis Bacon, em sua obra O Progresso do Conhecimento:

“Estimo ser ofício do médico não só restaurar a saúde, mas também mitigar a dor e os sofrimentos, e não só quando essa mitigação possa conduzir à recuperação, mas também quando se possa conseguir com ela um trânsito suave e fácil; pois não é pequena bendição essa Eutanásia que César Augusto desejava para si, e que foi especialmente notada na morte de Antonino Pio, que foi do modo e semelhança de um adormecimento doce e prazeroso. (…) Mas os médicos, ao contrário, têm quase por lei e religião seguir com o paciente depois de desesperançado, enquanto, a meu juízo, deveriam em vez disso estudar o modo e pôr os meios de facilitar e aliviar as dores e agonias da morte.”

O suicídio como uma escolha racional de pacientes com doenças terminais é também tema do último filme de Pedro Almodóvar, O quarto ao Lado, vencedor do Leão de Ouro no Festival de Veneza deste ano. Baseado no romance O que você está enfrentando, da escritora norte-americana Sigrid Nunez, ele mostra uma personagem com um câncer incurável que decide comprar ilegalmente uma droga que induz à morte (provavelmente o pentobarbital, uma substância muito contrabandeada do México para países onde o suicídio assistido é ilegal) e pede que sua melhor amiga a acompanhe em seus últimos dias. Livro e filme mostram o suicídio da personagem como uma decisão serena, embora não livre de conflitos.

Segundo as últimas pesquisas, 50% dos brasileiros são católicos, e 31% são evangélicos (este último um número crescente: segundo dados do IBGE de 2010, a porcentagem de católicos era de 64%, e de evangélicos, de 22%). E enquanto os católicos formavam uma maioria em grande parte silenciosa (até porque, segundo o IBGE, 40% deles se declararam “católicos não praticantes”), os evangélicos hoje são ruidosos e possuem enorme representatividade política, após terem sido cooptados pelo discurso obscurantista da extrema direita.

Na Espanha de Almodóvar, a eutanásia é permitida por lei desde 2021, para pacientes espanhóis ou residentes com doenças graves e incuráveis, que causem “sofrimento intolerável”. Não surpreendentemente, segundo o Centro de Investigaciones Sociológicas espanhol, 66,3% dos espanhóis são católicos, mas apenas 22,7% praticam a religião. Porém, diferentemente do Brasil, 13,3% dos espanhóis se dizem ateus, 8,5% são agnósticos e os indiferentes ou sem religião representam 8,3% da população. No total, esse número chega a 29,1% e é, pela primeira vez, maior do que a quantidade de católicos praticantes. O Equador, por sua vez, aprovou a descriminalização da eutanásia no início deste ano, e a decisão foi classificada pela Igreja Católica do país como “diabólica”.

Mas por que as religiões de denominação cristã consideram o suicídio um pecado, se não há uma só palavra contra ele na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento? Como nos lembra o filósofo brasileiro Fernando Rey Puente, organizador do compêndio Os Filósofos e o Suicídio, o ato de tirar a própria vida é até glorificado em alguns personagens do Antigo Testamento, como Saul, Abimeleque, Eleazar, Sansão e Razias. De fato, se quisermos encontrar a origem dessa proibição, ela não está nas Escrituras, mas em Platão, e foi utilizada, com enorme malabarismo retórico, por Santo Agostinho em sua obra A Cidade de Deus, no início do Século V, para condenar o martírio cristão, que estava produzindo suicídios aos milhares.

Nos diálogos de Fédon, Sócrates defende a ideia (de procedência pitagórica) de que é ilícito um homem tirar a própria vida, pois vivemos “numa espécie de cárcere que nos é vedado abrir para escapar”, e conclui: “Uma coisa me parece bem enunciada: que os deuses são nossos guardiães, e nós, homens, propriedade deles”. Essa foi a opinião vigente durante o período clássico da filosofia grega, e Aristóteles acrescentou mais um argumento contra o suicida: este agiria não contra si mesmo, mas contra a cidade.

Entretanto, no período subsequente da filosofia grega, o helenístico, a visão sobre o suicídio sofreu uma enorme reviravolta. Segundo muitos teóricos, os filósofos desse período sofreram grande influência das escolas orientais e assimilaram o seu ascetismo. E, após séculos de investigações metafísicas e especulações sobre todas as áreas do saber, a filosofia helenística concentrou-se no que realmente importava para os gregos de então: como viver melhor e encontrar a felicidade. Epicuristas, estoicos e céticos tinham alguns pontos em comum em sua forma de ver o mundo e agir no mundo, como os conceitos de ataraxia (imperturbabilidade diante das vicissitudes da existência), aphobia (ausência de medo) e eleuthería (liberdade). A partir do século I a.C., esses conceitos se propagaram também por Roma, em grande parte pelo esforço pessoal do estoico Cícero; eles estão em Sêneca, em Epicteto, na obra De Rerum Natura, de Lucrécio, nas Meditações do imperador Marco Aurélio. O ascetismo dos filósofos helenísticos como Epicuro, Zenão de Cítio e Pirro de Élis ainda ecoaria pelos séculos seguintes e influenciaria filósofos tão diferentes quanto Montaigne, no Século XVI, e Simone Weil, no Século XX, para ficarmos em dois exemplos.

E qual a posição dos filósofos helenísticos diante do suicídio? Diferentemente de Sócrates, os estoicos consideravam o suicídio defensável quando as circunstâncias da vida impedissem a vida virtuosa — o que eles chamavam de eulógos exagogé, ou “saída racional”. Segundo o grego Epicteto, que passou a maior parte da vida como escravo em Roma, suportando as maiores adversidades, o suicídio era como uma “porta aberta”, não por fraqueza ou medo, mas como uma possibilidade e uma escolha. Em suma: suporte os males da vida, viva alegremente e sem medo; e se isso não for mais possível, por doença ou velhice, a porta estará sempre aberta — afinal, somos apenas “uma pequena alma carregando um cadáver”. Em quase todo o mundo antigo, e particularmente em Roma, a desonra e a escravidão eram piores do que a morte, e por isso ela era vista como um ato de bravura e uma saída honrosa — entre as muitas disponíveis, segundo Sêneca: “A melhor coisa que a lei eterna já determinou foi nos permitir apenas uma entrada na vida, mas muitas saídas”.

Em 410, os visigodos saquearam Roma, na primeira vez em que a capital romana caía nas mãos de um inimigo. Segundo Étienne Gilson, em A Filosofia na Idade Média,

“Desde a conversão de Constantino, os pagãos não haviam cessado de predizer que o abandono dos deuses de Roma seria sua ruína; os cristãos haviam, ao contrário, sustentado que a prosperidade do Império estava ligada desde então à da Igreja, e eis que o Império estava em ruínas. Que triunfo para a tese pagã! Todas as objeções anticristãs tiravam disso uma nova força”.

Para a nobreza romana, quase em sua totalidade estoica, um dos culpados da queda era o cristianismo e sua moral de escravo (apesar de o cristianismo primitivo ter incorporado alguns aspectos do estoicismo); além disso, criticavam as mulheres cristãs, que não tiravam a própria vida ao cair nas mãos dos bárbaros — algo totalmente contrário ao sentimento de orgulho e honra dos romanos. Além da defesa das devotas, Agostinho, o Bispo da Igreja, viu-se incumbido de condenar o suicídio como defesa de uma suposta honra perdida, e admoestar o martírio cristão.

Em The Savage God: a Study of Suicide, obra escrita a partir do relato de sua amizade com Sylvia Plath, que se desdobra num ensaio sobre o suicídio na História, na Sociologia e na Literatura, o poeta e ensaísta britânico Al Alvarez nos lembra que nos primeiros anos da Igreja o suicídio era visto como um assunto neutro, e que mesmo Tertuliano (um dos primeiros apologistas cristãos) considerava a morte de Jesus uma espécie de suicídio, pois ele entregou o seu Espírito voluntariamente, uma vez que seria impensável uma divindade ficar à mercê da carne: “Ninguém tira a vida de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade” (João 10:18). Porém, nos séculos seguintes, a ideia do martírio cristão ganhou corpo e passou a produzir mortes em massa. Afinal, a vida na Terra era apenas sofrimento, e aos fieis havia sido prometido o Paraíso e a glória póstuma: dar a vida pela causa tornou-se quase uma obsessão. Nas palavras de Alvarez, “Os romanos podiam jogar os cristãos aos leões como esporte, mas não estavam preparados para o fato de que os cristãos recebiam os animais como instrumentos da glória e da salvação”.

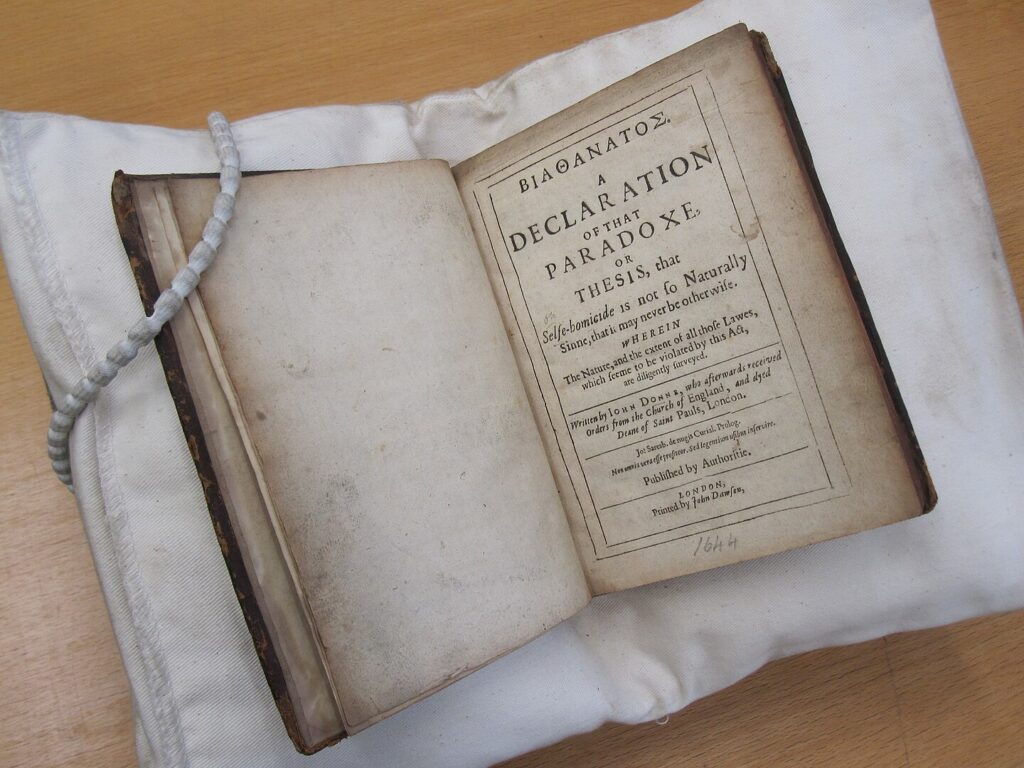

Na esteira dessa glória, surgiram, no século IV, os donatistas, cujo radicalismo fez com que eles fossem considerados hereges pela Igreja. Sobre eles Agostinho escreveu: “Tirar a própria vida em nome do martírio é o seu esporte diário”. O poeta metafísico John Donne, nascido católico, depois convertido ao anglicanismo e mais tarde designado decano da Catedral de São Paulo, em Londres, em 1608 escreveu um longo ensaio sobre o suicídio intitulado Biathanatos — o primeiro tratado sobre o assunto da História. Com grande erudição e brilhante argumentação, Donne defende que o auto-homicídio não pode ser incriminado nem pela lei da natureza, nem pela lei da razão, nem pela lei de Deus, e apresenta uma longa lista de suicidas glorificados no mundo antigo e nas Escrituras, como Sansão, que tirou a própria vida ao destruir o templo de Dagom e levar junto um punhado de filisteus.

Outro problema eram os escravos: em Roma e em Atenas, havia cerca de dez deles para cada cidadão. Obviamente muitos foram perdidos para a tentadora ideia de tirar a própria vida para ter acesso ao Paraíso. Segundo Alvarez,

“A gloriosa companhia dos mártires somou milhares de homens, mulheres e crianças, que foram decapitados, queimados vivos, arremessados de penhascos, assados em grelhas e despedaçados — todos mais ou menos voluntariamente, devidos a atos deliberados de provocação. O martírio foi uma criação cristã tanto quanto uma perseguição romana”.

Tal fato pode nos parecer hoje radical e selvagem, mas, segundo nos lembra o historiador inglês Edward Gibbon, em A História do Declínio e Queda do Império Romano, escrita no final do século XVIII, “Animavam os cristãos um desespero pela sua vida presente e uma justa confiança na imortalidade, dos quais a hesitante e imperfeita fé da época moderna não nos pode dar uma ideia adequada”. Assim escreveu o mártir Inácio de Antioquia, que viveu no século I, antes de ser devorado por leões no Coliseu, em sua Epístola aos Romanos:

“Não quero mais viver segundo os homens (…) Deixais que eu seja alimento das feras pelas quais me é possível chegar a Deus. Sou trigo de Deus e triturado pelos dentes das feras para me tornar pão puro de Cristo. Antes, acaricieis as feras para que se tornem minha tumba e nada deixem do meu corpo”.

Era necessário, portanto, criar uma lei que dissuadisse os cristãos da ideia do martírio, que havia saído do controle. A partir do Capítulo XVI do Livro Primeiro de A Cidade de Deus, Agostinho começa a sua condenação lembrando da violação das virgens em cativeiro. Segundo ele, se uma mulher é estuprada, apenas o corpo sofre a ofensa; se o seu espírito é puro, ela se mantém casta e suporta a humilhação com resignação — não sem antes sugerir que o estupro pode também produzir nas vítimas “outra sensação, diferente da dor”, mas que isso não lhes priva a castidade.

No Capítulo XIX, ele nos lembra a famosa história de Lucrécia, narrada por Tito Lívio, a nobre romana que cometeu o suicídio, por volta de 510 a.C., após ter sido violentada por Sexto Tarquínio, filho do rei Tarquínio, o Soberbo, e primo de seu marido, Lúcio Tarquínio Colatino — fato que acabou levando a uma revolução que derrubou o regime monárquico e estabeleceu a República Romana. Lucrécia, a quem “os literatos tecem altos louvores”, segundo Agostinho, não escapa do seu julgamento, em argumentos tortuosos e pouco cristãos; primeiro, ele afirma que a vítima encontra-se no inferno, e em seguida lança dúvida sobre a sua castidade:

“Não está Lucrécia no lugar para que descem os infortunados que com as próprias mãos arrancaram de si vida inocente e por desamor à luz atiraram para longe a alma? (…) Com efeito, quem sabe (só Lucrécia pode sabê-lo) se, vítima de violência irresistível, todavia acabou consentindo no prazer e depois, atormentada pelo remorso, quis expiar com o próprio sangue a falta cometida?”

Por outro lado, para Agostinho, “Se (Lucrécia) matou-se, vítima e não cúmplice do adultério, já não se trata de amor à castidade, mas de fraqueza da vergonha”. E afirma: “A nobre romana, por demais desejosa de louvor, receia que o fato de sobreviver a exponha à suspeita, e a resignação a incrimine de cúmplice”. Ou seja: Lucrécia pode ter sentido prazer ao ser violentada, mas mesmo assim deveria ter-se agarrado à certeza de que a alma permanecia pura, e por isso ela é culpada do pecado de tirar a própria vida; por outro lado, mesmo não tendo cedido à volúpia, ela se matou não por amor à castidade, mas por orgulho e fraqueza de caráter. Pobre Lucrécia! Aviltada duas vezes, pelo seu agressor, e depois por Santo Agostinho, ela seria imortalizada nos séculos seguintes, como uma mulher virtuosa, em obras de Dante, Boccacio e Chaucer, no poema narrativo The Rape of Lucrece, de Shakespeare, e por diversos pintores, entre eles Rembrandt, Ticiano e Artemisia Gentileschi — ela própria estuprada pelo seu tutor, o pintor Agostino Tassi.

No capítulo seguinte, Agostinho afirma que quem tira a própria vida incorre no mesmo pecado condenado pelo sexto mandamento: “não matarás” — porque, segundo ele, o mandamento não diz explicitamente “não matarás o próximo”. Logo em seguida ele se apressa em lembrar que há casos em que o homicídio pode ser justificado: “Desse modo, não infringiu o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra ou, no exercício do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão mais justa, puniu de morte criminosos”. Ou seja, ele prevê exceções para o ato de matar, mas não para o ato de matar a si próprio — uma incongruência apontada por Donne em Biathanatos. Em essência, Agostinho baseia a sua condenação do suicídio no Fédon de Platão, e não na Bíblia (embora Platão preveja exceções para a condenação ao suicida no livro IX de suas Leis).

No ano 562, o Concílio de Braga proibiu que se prestassem honras fúnebres a suicidas; já o Concílio de Toledo, de 693, determinou a excomunhão até mesmo daqueles que não tivessem sucesso em sua tentativa de suicídio. São Tomás de Aquino, em sua Suma Teológica, escrita no século XIII (uma obra de advocacia, segundo Miguel de Unamuno), reforçou a condenação, tanto com base em Platão (o pecado de ir contra a vontade divina) quanto em Aristóteles (o pecado contra a justiça, a responsabilidade que o cidadão tem com a comunidade), além de ser um pecado contra a lei natural e o amor a si próprio. Resumindo, a ideia do suicídio como um pecado foi inventada pela Patrística como a solução prática de um problema real — assim como Maomé, para evitar que os muçulmanos enchessem a cara de vinho, inventou que dentro de cada uva existia um demônio — segundo nos conta John Donne em Biathanatos.

E assim, entre tantas outras coisas, a Igreja Católica moldou a consciência do mundo ocidental, para o bem ou para o mal. O filósofo romeno Emil Cioran parece não ter dúvidas: “Para medir o declínio que o cristianismo representa em relação ao paganismo, basta apenas compararmos as observações patéticas dos Padres da Igreja sobre o suicídio com as opiniões sobre o mesmo assunto dadas por um Plínio, um Sêneca ou mesmo um Cícero”. David Hume sustenta argumentos muito mais convincentes que os de Agostinho no ensaio Do Suicídio, publicado postumamente, em 1770, na França:

“Vemos que a vida humana depende das leis gerais da matéria e do movimento e que não é uma usurpação da função da providência perturbar ou alterar essas leis gerais. Por consequência, não dispõe cada um livremente de sua própria vida? E não pode legitimamente empregar o poder com que a natureza o dotou? Para invalidar a evidência dessa conclusão, precisamos dar uma razão por que esse caso particular é uma exceção; seria porque a vida humana tem tamanha importância, que seria uma presunção a prudência humana pretender se dispor dela? Mas a vida de um homem não tem maior importância para o universo do que a de uma ostra. (…) Não seria um crime eu desviar o Nilo ou o Danúbio do seu curso, se eu fosse capaz de efetivar esse propósito. Onde, então, o crime em desviar umas poucas onças de sangue do seu canal natural?”

Schopenhauer, por sua vez, afirma que a condenação ao suicídio de todos os sistemas de moral, filosóficos ou religiosos só oferece “razões bizarras e sofísticas”. No romance epistolar Júlia ou A Nova Heloísa, publicado em 1761, Jean-Jacques Rousseau apresenta argumentos a favor e contra o suicídio, segundo a opinião de dois personagens, e deixa que o leitor decida qual a mais correta. Nos argumentos a favor, lemos:

“Se os cristãos estabeleceram contrários, eles não tiraram nem dos princípios de sua religião nem da regra única que são as Escrituras, mas somente dos filósofos pagãos. Lactâncio e Agostinho, que foram os primeiros a apresentar essa nova doutrina da qual nem Jesus Cristo nem os apóstolos haviam dito sequer uma palavra, apoiaram-se somente no raciocínio do Fédon que já combati, de tal forma que os fiéis que pensam seguir nesse ponto a autoridade do Evangelho seguem somente a de Platão”.

Afinal, como afirmou Voltaire: “Alguns filósofos da seita de Platão bandearam para o cristianismo; aí está por que foram platônicos todos os padres da igreja dos três primeiros séculos”. Da mesma forma, Espinosa escreveu, em seu Tratado Teológico-Político, publicado em 1670:

“Inúmeras vezes fiquei espantado por ver homens que se orgulham de professar a religião cristã, ou seja, o amor, a alegria, a paz, a continência e a lealdade para com todos, combaterem-se com tal ferocidade e manifestarem cotidianamente uns para com os outros um ódio tão exacerbado que se torna mais fácil reconhecer a sua fé por estes do que por aqueles sentimentos. (…) Confesso, porém, que, apesar da sua insuperável admiração pelos profundíssimos mistérios da Escritura, nunca os vi ensinar senão as especulações dos aristotélicos ou dos platônicos, a que adaptaram aquela, ainda assim não parecessem pagãos.”

O filólogo e historiador francês Ernest Renan, em sua obra Vida de Jesus, de 1863, uma verdadeira declaração de amor a um Cristo humanizado, mas não menos importante (talvez o profeta mais importante da História, o fundador do humanismo: “Homem incomparável, tão grande que eu não gostaria de contradizer os que o chamam de Deus”), afirma:

“Os menos cristãos dos homens foram, de um lado, os doutores da Igreja grega, que a partir do século IV, puseram o cristianismo num caminho de pueris discussões metafísicas e, de outro lado, os escolásticos da Idade Média latina, que quiseram tirar do Evangelho os milhares de artigos de uma suma colossal”.

Católicos e evangélicos sempre proclamam o nome de Jesus — um reformador do Judaísmo, essencialmente; porém, na sanha de legislar sobre assuntos que dizem respeito a como devemos viver (e morrer), não raro recorrem às leis mais arcaicas do Antigo Testamento. Porém, no caso do suicídio, eles não têm sequer essa justificação, pois os únicos argumentos, como vimos, não têm origem nas Escrituras, mas em Platão e Aristóteles — dois filósofos pagãos.

Obviamente, uma pessoa deprimida e desesperada que tira a própria vida (e muitas vezes de forma violenta e chocante) é uma tragédia que devemos apenas lamentar. Porém, a morte assistida é algo diferente. Como nos lembra o teólogo alemão Paul Tillich,

“A recomendação estoica do suicídio não é dirigida àqueles que são dominados pela vida, mas para aqueles que dominaram a vida, que são capazes tanto de viver quanto de morrer, e que podem escolher livremente entre ambos. Suicídio como um escape, ditado pelo medo, contradiz a coragem estoica de ser”.

Antonio Cicero optou pela saída racional dos estoicos. Eis o depoimento do figurinista Marcelo Pies, viúvo de Cicero:

“Com toda a certeza, foi uma morte digna. Ele morreu em paz, segurando a minha mão, muito tranquilo e sem nenhuma ansiedade. Depois do medicamento, ele dormiu e, em meia hora ou um pouco mais, morreu. O futuro para quem tem Alzheimer é sabido. Ainda não há cura nem tratamento eficaz. Respeitei a decisão dele e o apoiei. Admiro imensamente a coragem e a determinação. Ele sempre apoiou todas as formas de liberdade, e essa foi mais uma”.

Almodóvar afirmou que O Quarto ao Lado “não é um filme sobre a morte — é sobre a vida, sobre a liberdade de decidir qual tipo de vida queremos ter, até o final”. Antonio Cicero era ateu; eu sou agnóstico; você, que lê este texto, talvez seja religioso. Porém, vivemos em um estado laico, e é preciso atenção constante para combatermos o atual obscurantismo religioso em nosso país, sob o risco de, no futuro, acabarmos vivendo em uma teocracia.

Marcelo Nunes é escritor e editor-chefe da Editora Nauta.

Referências

ALVAREZ, Al. The Savage God: a Study of Suicide. London: Bloomsbury, 2013.

BACON, Francis. O Progresso do Conhecimento. Tradução, apresentação e notas Raul Fiker. São Paulo: Editora UNESP, 2007.

DONNE, John. Biathanatos. New York: The Facsimile Text Society, 1930.

ESPINOSA, Baruch. Tratado Teológico-Político. Tradução, introdução e notas Diogo Pires Aurélio. São Paulo: Martins Fontes, 2003.

GIBBON, Edward. Declínio e Queda do Império Romano. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Companhia das Letras, 2005.

GILSON, Étienne. A Filosofia na Idade Média. Trad. Eduardo Brandão. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

HUME, David. Do Suicídio. In: PUENTE, Fernando Rey (Org). Os filósofos e o suicídio. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008, p. 109-123.

PLATÃO, Fédon. Trad. Carlos Alberto Nunes. Belém: edu.ufpa, 2011.

PUENTE, Fernando Rey (Org). Os Filósofos e o Suicídio. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.

RENAN, Ernst. Vida de Jesus. Tradução Eliana Maria de A. Martins. São Paulo: Martin Claret, 2004.

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Júlia ou A Nova Heloísa. Tradução Fúlvia M. L. Moretto. São Paulo, Campinas: HUCITEC/Editora da UNICAMP, 1994.

SANTO AGOSTINHO, A Cidade de Deus — Parte I. Trad. Oscar Paes Leme. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2002.