por Pedro Damazio Franco

1. O que aprendemos até aqui

Na última parte do nosso ensaio, sugerimos que tanto nossas convicções religiosas quanto nossas convicções ideológicas poderiam surgir da mesma matriz de experiências. Através da teoria voegeliniana da representação, vimos que tanto antigas sociedades teocráticas quanto modernas sociedades seculares seguem um mesmo padrão autolegitimador — todas essas ordens políticas tentam simbolizar o seu ordenamento como representativo de uma verdade existencial, seja essa verdade de natureza divina, espiritual ou histórica. Vimos que essa verdade, quando transformada em uma narrativa que abarca o propósito da vida individual e social, constituirá para o homem o que Voegelin chama de cosmion — um mundo simbólico dentro do qual a existência humana adquire ordem e sentido.

Alertamos, no entanto, que não deveríamos extrapolar nossas conclusões. Só porque sociedades seculares e teocráticas compartilham certas características, seria insensato dizer que ambas são a mesma coisa. Mesmo que as duas tenham a capacidade de legitimar projetos políticos, não podemos deixar de reconhecer que a fé em Deus e a fé na História são experiências profundamente diferentes. Se, portanto, no último ensaio nos concentramos no ponto de encontro entre o domínio da ideologia e da religião na política, nos cabe ainda a tarefa de explorar a fronteira que poderia existir entre eles no campo da experiência humana.

Sabemos que, ao menos na linguagem da nossa cultura, essa fronteira teve uma origem histórica. Mencionamos que as concepções que o homem moderno desenvolveu sobre a separação entre o político e o religioso são fortemente influenciadas pelo projeto institucional do estado laico que surge na era moderna. Devemos lembrar agora, no entanto, que essa história não começou aí. Quase dois mil anos antes das discussões modernas sobre a laicidade do estado, a comunidade cristã já era instruída a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, indicando um modo de espiritualidade imbuída de indiferença política. Mas a história também não começa aí. O Novo Testamento é precedido pelo Velho, e noções radicais sobre a separação entre política e religião já germinavam no relato ali contido sobre a tumultuosa relação entre Yahweh e o Povo Escolhido. Mas a história também não começa aí. Os símbolos desenvolvidos pelo monoteísmo israelita se desenvolveram por meio de um longo debate com tradições religiosas precedentes, e para compreender o radicalismo da ordem monoteísta seria preciso compreender aquilo com a qual ela estava rompendo.

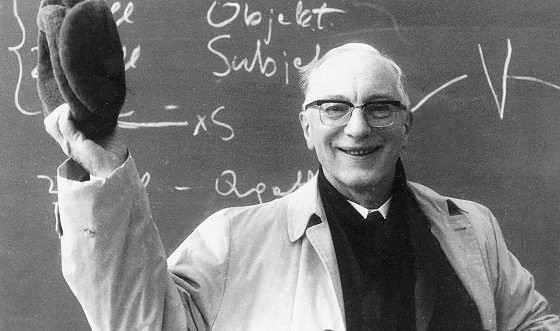

Se não teremos espaço para detalhar aqui todos os episódios dessa longa história, devemos no mínimo lembrar que nossa cultura não aprendeu a separar a política da religião da noite para o dia. Trata-se de uma lição aprendida a duras penas, frequentemente mal-compreendida e mal-executada, esquecida e reaprendida, simbolizada de diversas formas em diversas linguagens que lentamente sedimentaram os fundamentos da moderna civilização ocidental. Se desejamos verdadeiramente compreender o que essa lição significa para a nossa sociedade atual, não há outro caminho senão o que nos leva às origens mais remotas da nossa civilização. É por esse caminho que Eric Voegelin nos guia em sua obra máxima, Ordem e História, na qual o filósofo procura mostrar como nossa sociedade moderna foi moldada por realizações intelectuais e espirituais que se acumulam há mais de 4.000 anos.

Traduzir as ideias de civilizações extintas há milênios, no entanto, não é tarefa fácil. Para as nossas sensibilidades modernas, essas ideias podem facilmente soar como superstições ingênuas fabricadas por mentes primitivas. Sabendo, no entanto, o quanto o homem moderno ainda é atraído por superstições ingênuas e outras formas de irracionalismo, talvez seja prudente adotar um pouco mais de humildade ao julgar essas culturas primitivas. Devemos lembrar que nossos ancestrais eram seres humanos como nós, e eles também interpretavam as suas vidas através de um cosmion simbólico que procura expressar a experiência de um mundo ordenado por um sentido existencial. Ainda que os símbolos arcaicos nos pareçam estranhos, Voegelin sustentava que os grandes mitos que formaram as civilizações do passado são tentativas genuínas de criar um cosmion significativo, e que estudando esses mitos podemos aprender muito sobre a forma como nós mesmos procuramos expressar nossas verdades. Antes de relatar a experiência que originou a cisão entre a religião e a política na nossa cultura, será útil portanto abordar a maneira como Voegelin enxerga os processos primordiais através dos quais o homem busca simbolizar a sua experiência da ordem do ser.

2. O homem e o mundo

“Deus e homem, mundo e sociedade formam uma comunidade primordial do ser.” Essa frase enigmática abre o primeiro volume de Ordem e História, e muito se esclarece sobre o processo de simbolização da ordem se procurarmos entender o que Voegelin quis dizer com isso.

Tomemos como ponto de partida uma noção que trabalhamos no nosso último ensaio: em qualquer era e em qualquer lugar, o homem se define a partir do papel que ele vislumbra exercer no mundo em que vive. Ora, se o homem compreende a si mesmo a partir do papel que ele exerce no mundo, isso significa que a concepção que ele tem do mundo e a concepção que ele tem de si mesmo estão intrinsecamente ligadas uma à outra. Se, por exemplo, ele concebe o mundo como um lugar formado por espíritos e forças cósmicas dotadas de personalidade, ele provavelmente irá conceber a si mesmo como algo à mercê da vontade dessas forças arbitrárias. Se, por outro lado, ele concebe o mundo como um lugar composto inteiramente por partículas materiais e regido inteiramente pela regularidade das leis naturais, ele provavelmente conceberá o ser humano como algo composto inteiramente por partículas materiais e regido inteiramente pela regularidade das leis naturais. Em outras palavras, a descrição que ele fará do mundo sempre incluirá, implicitamente, uma descrição que ele faz de si mesmo — sua cosmologia implica uma antropologia, e vice-versa. Sem julgar qual concepção do mundo e do homem seria a mais adequada, podemos concluir a partir disso que o homem e o mundo são, nas palavras de Voegelin, consubstanciais – um se define a partir do outro, e qualquer concepção que se elabore de um significa uma concepção correspondente do outro.

Mas apesar do homem e mundo serem consubstanciais, todo mundo sabe que em algum ponto da realidade o ‘eu’ termina e o ‘mundo’ começa. Quando seguramos uma pedra em nossas mãos, entendemos que a pedra não é parte de nós – por mais que nós e a pedra participemos da mesma realidade, ela não é exatamente algo que somos. Isso nos parece óbvio o suficiente, mas não significa que não haja outras fronteiras mais ambíguas. Consideremos, por exemplo, os momentos em que somos acometidos por emoções arrebatadoras como a paixão, a fúria, a inveja ou o ciúme. Por mais que olhemos para o que essas emoções nos levam a fazer e digamos ‘eu não sou assim’, sabemos que nossas emoções são parte daquilo que somos. O arrependimento pode nos indicar que existe um ‘eu’ mais profundo capaz de controlar essas forças, nem sempre é tão simples dizer se temos nossas emoções ou se somos nossas emoções. Elas portanto dão evidência da fluidez que caracteriza a fronteira entre o eu e o não-eu -elas nos mostram que, por mais que possamos agir no mundo, frequentemente é o mundo que age através de nós.

Sendo ambígua como é essa fronteira, não é de se surpreender que cada indivíduo e cada sociedade tenha simbolizado ela de modo diferente, elaborando sua própria concepção do quanto a ação do homem é determinada por ele mesmo ou por forças além do seu controle. Isso significa que certos graus de diferenciação entre o homem e o mundo que hoje tomamos por pressuposto tiveram que ser desenvolvidos gradualmente através de extenuantes esforços de simbolização e autocompreensão. Imagine, por exemplo, o primeiro homem que se deparou com a própria raiva. De que forma esse homem poderia simbolizar esse sentimento como algo que o acometeu, e não como algo que ele é? Como ele poderia se tornar capaz de se defrontar com o seu próprio estado raivoso, contemplá-lo, controlá-lo e dizer ‘eu não sou assim’? Ele certamente não teria ao seu lado um neurocientista capaz de explicar como a raiva é causada por reações eletroquímicas no seu córtex orbitofrontal — e mesmo que tivesse, de que utilidade seria uma explicação dessas no confronto existencial do homem com a sua raiva? Lembremos que o instrumento primordial que o ser humano tem à sua disposição para refletir sobre o sentido da sua ação não é a ciência, mas sim a narrativa. Para enfrentar a raiva, precisamos ser capazes de contar a sua história. Para que possamos tornar nossa raiva um objeto passível de ser contemplado, o primeiro passo será o de simbolizar essa força como uma personagem no grande drama da existência.

No primeiro momento, essa personagem pode parecer uma força misteriosa que possui o coração dos homens de tempos em tempos. Ela poderá nos parecer algo que nos atrapalha em momentos onde a conciliação é necessária, mas algo que pode se justificar quando a guerra e a injustiça demandam uma resposta para a agressão. A partir da maneira como essa força interage com os homens, ela poderá então adquirir uma série de características e até mesmo uma personalidade. O objetivo disso não é meramente o de criar uma história mais cativante, mas o de tornar o homem mais bem preparado para o seu encontro inevitável com essa força cósmica. Quando o deus da raiva finalmente ganha um rosto, ele adquire a feição de algo com o qual podemos nos aliar, negociar ou evitar. Uma boa história que narre as origens e façanhas desse deus não será então uma mera fantasia arbitrária, mas uma ferramenta poderosa para elucidar o poder real que esse personagem exerce sobre o homem.

Além da raiva, no entanto, outras forças também competem pelo domínio do espírito humano. Para que uma mitologia seja realmente capaz de abarcar o homem e o mundo em um cosmion ordenado, ela terá que incorporar outros personagens. Também estarão lá o amor, a fertilidade, a sabedoria, o tempo, a justiça e tantos outros agentes cósmicos que compõem o mundo simbólico onde o homem vive. Em seguida, o mito precisará lidar com a importância relativa dessas forças. As personificações dos agentes se enfrentarão umas às outras na arena mítica para nos dar um vislumbre do seu poder. Uma hierarquia começará a se formar com base nas principais forças às quais o homem deve se submeter, se aliar ou evitar para sustentar uma existência bem ordenada. Os contos fantásticos que ouvimos dos heróis que se defrontaram com essas forças, portanto, servem para orientar o papel que homem pode ter em meio a esse conflito. As proezas desse herói podem muito bem ser fictícias – até mesmo para seus criadores – mas as forças que o desafiam tendem a ser tomadas seriamente. Como diz Susanne Langer, essas forças “pertencem ao mundo real, e seus símbolos significam algo além do castelo no ar em que foram formuladas.”

A narrativa mitológica serve, portanto, para expressar a maneira como o ser humano experimenta a comunidade primordial entre o homem e o mundo à sua volta. Através dessa narrativa, o homem buscará expressar e dominar sua relação com as forças cósmicas que o acometem. Ao personificar essas forças como coisas separadas dele mesmo, ele buscará determinar qual é a porção da realidade que ele pode verdadeiramente chamar de ‘eu’. O eu, no entanto, não é um mero espectador do drama mas um participante integral dentro dele – e daí que esse mito adquire o seu caráter ‘verdadeiro’. A vida é, de fato, uma negociação constante com as forças cósmicas que às vezes nos possuem e às vezes possuímos, uma aventura na fronteira entre a liberdade e a necessidade. Somos parte do mundo assim como o mundo é parte de nós – homem e o mundo fazem parte de uma comunidade primordial do ser.

3. O homem e a sociedade

Além do homem e do mundo, Voegelin menciona outro parceiro da comunidade primordial do ser: a sociedade. A questão aqui pode ser explorada da mesma maneira: onde o homem termina e a sociedade começa? Em que medida nossas ações são determinadas pelas forças sociais que nos acometem? Aqui, novamente, a resposta será ambígua. Nossa linguagem moderna frequentemente sugere a capacidade de colocar o indivíduo em oposição ao coletivo, mas todos sabem que vivemos na sociedade e algo da sociedade também vive em nós. O papel que o homem vislumbra exercer no drama do ser envolve sua relação com as instituições sociais à sua volta, e elas também desempenharão um papel significativo nesse drama. A forma como o homem concebe essas instituições implicará também uma concepção das obrigações que ele próprio tem em relação a elas e, portanto, da força que elas exercem sobre ele. Assim como as forças cósmicas do mundo, elas também terão de ser incorporadas na narrativa através da qual o homem constitui o seu eu, e a concepção que ele terá da sociedade também determinará a concepção que ele tem de si mesmo. Assim como na sua relação com o mundo, não é tão claro onde um termina e o outro começa.

As tentativas de simbolizar a natureza da ordem social são tão antigas quanto a história humana e oferecem um quadro incrivelmente diverso de concepções sobre o papel que o homem deve exercer perante ela. Voegelin, no entanto, enxerga um padrão característico nas primeiras tentativas de simbolizar essa ordem. Da mesma forma que nas primeiras sociedades o homem teria que desenvolver gradualmente os instrumentos para diferenciar o que é ‘mundo’ do que é ‘homem’, também ele teria que aprender a diferenciar o que é ‘mundo’ do que é ‘sociedade’. Essa fronteira, certamente, pode parecer um tanto óbvia para o homem moderno. Nossas cidades contrastam facilmente com a paisagem natural em seu entorno e nossas normas sociais são claramente distintas daquelas que ordenam o mundo animal, portanto consideramos evidente onde a natureza termina e a sociedade começa. Mas essa fronteira não é tão clara assim para as primeiras sociedades humanas. A vida dessas comunidades era tão profundamente dependente dos ritmos da natureza que a harmonia necessária entre uma e outra poderia facilmente fazer com que a fronteira entre elas desaparecesse. Se os rituais coletivos mais importantes dessa sociedade – a pesca, a caça e a colheita – são submissas aos ritmos do ordenamento cósmico – o movimentos da maré, a direção dos astros e a mudança de estações – como poderiam eles dizer que em algum ponto a natureza termina e a sociedade começa? Para essas sociedades – que Voegelin chama de cosmológicas – o mundo e a sociedade são tão consubstanciais quando o mundo e o homem.

A ordem social se torna então, para a sociedade cosmológica, a manifestação efetiva de forças cósmicas que agem através dos coletivos humanos. A instituição do casamento, por exemplo, é a manifestação efetiva dos deuses cósmicos da fertilidade e do amor no mundo. A cerimônia de ano novo que envolve toda a tribo, da mesma forma, é vista como a efetivação do princípio cósmico da renovação. O governo também será, então, a encarnação terrena das forças cósmicas da ordem e da justiça. Na Babilônia antiga, a capital do império é considerada o portão pelo qual os deuses transmitem sua força ordenadora por todo o mundo e por toda a sociedade. No Egito antigo, o faraó representa não somente o governante político da sociedade mas também um canal que une as forças ordenadoras do cosmo à sociedade que se harmoniza com essas forças para que não entre em colapso. Na ordem cosmológica, não havendo instrumentos conceituais para distinguir a sociedade do resto do cosmos (ou, em outras palavras, de distinguir o que é sociedade do que é mundo), a ordem do cosmos é a mesma que torna verdadeira e justa a ordem da sociedade. Dentro do simbolismo cosmológico, a sociedade é representativa da verdade cósmica pelo fato de ser consubstancial ao próprio cosmos – ela é tão certa quanto a enchente e seca do rio, tão constante quanto a passagem de estações, tão verdadeira quanto o nascer do sol.

Esse modo de pensar a sociedade pode nos soar estranho, mas ele também pode ser associado a certas experiências do homem moderno. Afinal, quem nunca olhou para nossa ordem social e disse, resignado: “pois é… é assim que o mundo gira”. É verdade que temos uma noção muito mais maleável das nossas instituições do que as antigas sociedades cosmológicas. Hoje novas leis podem ser criadas e leis antigas podem ser abolidas através de consensos sociais e processos legislativos, mas qualquer pessoa sensata entende que essa maleabilidade não é infinita. O homem sabe que o consenso social não pode simplesmente recriar o mundo, e nossas normas estarão sempre sujeitas a leis que transcendem a própria sociedade – chame-as de leis naturais, econômicas, psicológicas, históricas, divinas ou o que for. Por mais poder que tenha em suas mãos para impor normas e gerar consensos, nenhum engenheiro social pode ignorar essas leis e criar a ordem social como se a partir de um vácuo. A sociedade faz parte do mundo e o mundo faz parte dela – homem, mundo e sociedade fazem parte de uma comunidade primordial do ser.

4. O homem e Deus

Dos quatro parceiros da comunidade primordial do ser que Voegelin menciona, talvez nenhum leve a discussões tão desconcertantes quanto Deus. O homem, o mundo e a sociedade afinal são termos relativamente fáceis de clarificar, mas o que ele quer dizer com Deus? Ao longo da sua obra, Voegelin usa esse termo com uma falta de pudor que pode causar estranhamento ao leitor não familiarizado com o seu pensamento. Poderíamos achar que Voegelin está pressupondo ou afirmando dogmaticamente a existência de uma entidade sobrenatural à qual o termo se refere, um ser superior encastelado nas nuvens e emitindo mandamentos arbitrários. Isso definitivamente não é o que ele quis dizer.

Em uma das poucas vezes que procura explicitar uma definição desse termo problemático, Voegelin dirá que a palavra ‘Deus’ é um símbolo que procura expressar “o mistério que faz que todas as histórias significativamente estruturadas no interior do processo [da realidade] sejam experimentadas como sub-histórias da história abrangente.” Embora provavelmente não seja uma definição exaustiva, poderíamos entender isso da seguinte forma: Deus não é uma entidade ou uma coisa presente na realidade, mas sim um algo que permeia o todo da realidade e confere a esse todo a capacidade de adquirir sentido. Se somos capazes de recontar a realidade como uma história que faça sentido, logo esse sentido existe — ao menos em potência — como um elemento constitutivo da realidade. A essa potência poderíamos dar o nome de Deus, o fundamento divino da realidade.

Essa definição talvez se torne um pouco menos abstrata quando observamos a maneira concreta como certas culturas procuram simbolizar suas concepções do divino. Na escolástica cristã, Deus é frequentemente referido como o ens realissimum, ou a ‘mais real’ das realidades. Embora essa concepção tenha sido elaborada por uma cultura particular e em um período relativamente recente da história humana, vale tê-la em mente desde início pois ela nos ajuda a compreender como o divino foi simbolizado por outras culturas. O que significa dizer que uma realidade é ‘mais real’ que outras?

Toda sociedade, independente da religião, contém certos símbolos, rituais, práticas e fenômenos que absorvem para si um significado de ordem superior a outros. Ninguém pode viver a vida conferindo significância equivalente a tudo e qualquer coisa. A realidade humana (e não existe outra realidade que somos capazes de perceber além da humana) não é composta apenas por coisas mas pelo sentido e significância que as coisas têm. Toda cultura humana é, portanto, incumbida da tarefa de desenvolver uma hierarquia do ser onde certas coisas serão consideradas mais reais que outras por ordem de seu sentido e significância. A essas coisas que são mais próximas do fundamento divino da realidade a linguagem religiosa chamará de ‘sagradas’. As religiões portanto atribuem sacralidade àquilo mais fundamentado na experiência do divino.

Mas se a experiência que atribui sentido e significância às coisas do mundo ocorre somente na consciência humana (que é, afinal, o único instrumento que temos para apreender a realidade), isso significa dizer que Deus é algo subjetivo? Embora não tenha colocado exatamente nessas palavras, Voegelin diria que, se o Homem é real, Deus também é real. Isso não significa dizer que Deus só existe na consciência humana, mas que a existência de um consciência implica necessariamente a existência de uma dimensão atemporal, espiritual e transcendente da realidade. Através dessa dimensão adquirimos não somente a capacidade de inteligir a realidade por meio de ideias (das quais as formas eternas da geometria são o exemplo dado por Platão como o mais evidente), mas também a própria possibilidade de existir enquanto ser auto-consciente. Podemos tentar compreender isso da seguinte maneira: Por mais que a realidade seja um mistério inabarcável para a consciência, sabemos que ao menos algo é real – a própria consciência. Essa consciência, no entanto, não se cria a partir de si própria. Ela constitui a sua realidade a partir da relação significativa que estabelece com a realidade à sua volta, isso é, ela se torna capaz de olhar para si mesma como algo existente na medida em que se torna capaz de contemplar aquilo que tem um significado para além dela própria. A capacidade de transcender a si próprio, portanto, é uma característica fundamental do homem. Se o homem é real, também é real a existência de uma atração exercida por um polo superior ao homem, uma força que dá ao homem a capacidade de constituir a si próprio na medida em que transcende a si próprio. Qualquer que seja o nome (ou nomes) que essa força receba, qualquer que seja a narrativa construída para dar conhecimento de sua ação, ela é algo sem a qual o homem jamais poderia dizer “eu sou” e, portanto, é sempre algo ao qual o homem busca harmonizar a sua existência.

Deus e homem podem ser tidos então como consubstanciais – a concepção que temos de uma significará a concepção que temos do outro. Mas e o mundo? Seria Deus consubstancial a ele também? Ora, se o sentido que o homem atribui a si mesmo é algo atribuído também à realidade à sua volta, não estaria o divino de alguma forma presente nesse mundo? O sentido, afinal, só existe a partir de coisas que fazem sentido. E que coisas são essas que despertam nossa consciência significativa? As coisas sagradas, no mundo antigo, são aquelas que dão sinal da ordem divina da realidade. O nascer e o pôr do sol, a enchente e a seca do rio, a passagem das estações e o movimento dos astros indicam a existência de uma ordem cósmica — e se o homem busca simbolizar o processo divino através do qual a realidade humana vem a existir, que instrumento mais evidente ele tem do que as forças naturais que permitem ao próprio mundo existir?

Voegelin diz que uma característica típica do processo de simbolização é a tentativa de interpretar aquilo que é desconhecido por analogia com aquilo que é realmente, ou supostamente, conhecido. Pensemos, por exemplo, sobre como é frequente que as religiões arcaicas cultuem o sol como uma força divina. Ora, se não temos uma concepção exatamente apurada do que é o mistério do divino, porque não começar pelo sol? O astro rei é evidentemente algo que se impõe sobre os outros objetos que pairam sobre nós. Ele é algo que nutre o homem e o mundo, e algo portanto ao qual necessitamos sintonizar nossa existência. Às vezes ele se esconde e podemos até parar de pensar sobre ele, mas é certo que todo dia ele retorna para iluminar o mundo e dar ao homem o dom de ver mais além. O Deus Sol, portanto, pode se tornar um poderoso símbolo que, por analogia, direciona a atenção da consciência à mais real das realidades que permite ao homem dizer ‘eu sou’.

Para que possa obter uma imagem mais completa do mistério do divino, a sociedade cosmológica incorporará outras forças naturais ao seu panteão sagrado, cada uma personificando um aspecto daquilo que confere ordem ao cosmos, à sociedade e à existência humana. Por imperfeitos, herméticos e contraditórios que possam ser os símbolos que expressam o ens realissimum, o mistério para o qual eles apontam é, inegavelmente, uma parte constitutiva da realidade humana. Esse mistério permeia a substância do homem, do mundo e da sociedade e nos permite contar a história de cada um como se fossem unidas por um sentido. Mesmo que esse sentido jamais se mostre em sua inteireza, o homem de todo modo escuta o seu chamado e é compelido a buscá-lo. O divino se revela então como a experiência de unidade derradeira no drama do ser, a fonte última de significado para o Todo da realidade, “o mistério que faz que todas as histórias significativamente estruturadas no interior do processo [da realidade] sejam experimentadas como sub-histórias da história abrangente.” Deus é a força misteriosa que impele o homem a transcender a si próprio, contar sua própria história e constituir o seu ‘eu’. Tudo aquilo que o homem incorpora no drama da sua existência é tocado por esse mistério, principalmente aquilo que lhe é de mais valor. O divino perpassa então todo o cosmos a sua volta e toda a sociedade em que vive. Deus e homem, mundo e sociedade formam uma comunidade primordial do ser.

5. A crise cosmológica

Mas o que isso tudo significa para a concepção que o homem tem da política e da religião? Lembremos que para o homem que vive em uma sociedade cosmológica, a sociedade é representada como a continuação da substância divina do cosmos. Isso significa que os rituais de legitimação política dessas sociedades estão estritamente associados a ritos religiosos que procuram evocar a experiência de unidade entre a ordem divina, a ordem cósmica e a ordem social. No império cosmológico a estabilidade da ordem política está portanto condicionada à manutenção da tradição espiritual que a sustenta. Se o faraó não é mais visto como uma encarnação do Deus Sol, que autoridade ele terá para sustentar a ordem social? Quando a crença na religião cosmológica se esvai, a ordem política perde sua sacralidade, seu sentido e, inevitavelmente, sua representatividade. Nessas épocas de crise, os textos sagrados e ritos religiosos podem preservar os símbolos da ordem cosmológica, mas esses símbolos se tornarão vazios e sem sentido quando não são mais capazes de evocar a experiência geradora do símbolo. De que serve, por exemplo, dizer que algo é justo quando não mais experimentamos a justiça como uma força substancial que age no mundo, na sociedade e no homem? Desarraigada do seu fundo experiencial, a palavra ‘justiça’ poderá ser usada para outros fins – quem sabe até mesmo para acobertar a injustiça. Todos sabemos quantas guerras já foram travadas em nome da paz, o quanto a letra da lei pode ser usada para justificar o injustificável. Quando esses símbolos são distorcidos e desarraigados do seu significado, o homem poderá começar a ter a impressão de que a sua sociedade não está de fato harmonizada com nenhum propósito mais alto do que interesses arbitrários e o desejo de poder.

Todos já tivemos a sensação de que a sociedade é injusta, mas como é que o homem cosmológico seria capaz de condenar a sociedade quando não a vê mais como divinamente ordenada? Lembremos que, dentro do contexto cosmológico, dizer que a sociedade é injusta seria quase equivalente a dizer, na era moderna, que a natureza é injusta. O pronunciamento pode ser feito, mas sabemos que simplesmente não há uma outra natureza mais justa que possa ser contraposta à sua manifestação atual. Todos compreendem, de uma forma ou de outra, que a natureza é o que é. Por mais enigmático que seja o arranjo de forças que a sustenta, as leis da natureza representam para nós algo como uma verdade cósmica, algo dentro do qual o homem pode manobrar mas que somente um poder divino poderia alterar. Isso significa que crises sociais são experienciadas de modo particularmente angustiante pelo homem cosmológico. Sendo a sociedade consubstancial ao cosmos, o colapso social pode representar para ele algo como a desintegração do próprio mundo à sua volta. Sendo a sociedade consubstancial ao homem, o seu colapso pode também representar algo como a desintegração do seu próprio senso de identidade. Sendo a sociedade consubstancial a Deus, o seu colapso pode até mesmo representar algo como a desintegração do fundamento divino da realidade.

Uma crise desta natureza poderá gerar reações diversas. Na sua análise dos documentos herdados dos momentos finais da VI Dinastia Egípcia, por exemplo, Voegelin enxerga “lamentações, reações agnósticas e hedonistas, expressões de ceticismo e de desespero até o ponto do suicídio” – descrições, enfim, não apenas de desordem material mas de uma profunda desorientação existencial ocasionada por uma sociedade em decomposição. Voegelin procura mostrar, no entanto, que os ‘tempos de crise’ egípcios são também palco de grandiosos esforços para recompor a ordem social, épocas em que seriam desempenhadas reflexões profundas sobre a fonte última da ordem do ser. Apesar dos fascinantes desenvolvimentos que os símbolos da mitologia egípcia exibiriam durante esses períodos, Voegelin aponta um limite o qual a sociedade cosmológica jamais foi capaz de ultrapassar. Voegelin dirá que “essas tendências nunca romperam de fato a forma [cosmológica] de modo que se pudesse falar de uma revolução genuína, pois, mesmo na profundeza da crise política, … os contemporâneos atribuíram os males da época à queda da ordem faraônica e esperavam o alívio pela sua restauração.” Isso significa dizer que, ao longo de todas as catástrofes políticas e existenciais pelas quais passaram as dinastias do Egito Antigo, os melhores esforços intelectuais e espirituais jamais buscaram outra maneira de restaurar a ordem social que não alguma maneira de fazer com que a pessoa do soberano e a forma institucional do estado se tornasse uma encarnação efetiva do princípio divino do ser. A ordem social é sempre tida como a manifestação corpórea do fundamento divino. Da mesma forma que a sociedade perece quando não encarnada pelo princípio divino, o princípio divino também perecerá quando não encarnado na sociedade. A civilização cosmológica não seria capaz de conceber um deus que sobrevive ao colapso do seu próprio templo, e portanto toda religião cosmológica teria de ser também uma religião política.

6. O salto no ser

Para que possamos entender como a política foi vislumbrada como um domínio da realidade distinto da religião, precisamos entender como poderia surgir uma concepção do divino que não fosse necessariamente encarnado na ordem social. Expressões dessa concepção do divino de fato começam a aparecer em uma época que atrai atenção especial dos historiadores da filosofia e da religião. Trata-se de um período de mais ou menos quatrocentos anos entre os séculos VIII – III a.C. onde diversas sociedades espalhadas pelo mundo, sem conexão aparente, começariam a expressar a sua experiência da ordem do ser de modo radicalmente diferente das sociedades cosmológicas. Apesar da distância cultural e geográfica que as separavam, Voegelin vê nessas novas articulações simbólicas aspectos fundamentalmente semelhantes – todas elas, em maior ou menor grau, evidenciam um ruptura com a ordem cosmológica. Voegelin chamaria essas irrupções espirituais de saltos no ser, e as tradições que se formaram em torno delas são convencionalmente referidas como religiões transcendentais. Será nessa época que veremos o surgimento do Hinduísmo e do Budismo na Índia, do Taoismo e Confucionismo da China, do Yahwismo e Zoroastrianismo no Oriente Médio. Embora marcadas por uma diversidade incrível de tonalidades, ênfases e formas expressivas, Voegelin dirá que essas tradições tinham todas algo em comum. Em todas elas, o fundamento divino da realidade passaria a ser representado não mais através de forças cósmicas mas como algo transcendente, isso é, algo explicitamente distinto e portanto conceitualmente separada da realidade mundana e espácio-temporal. O Brahman, tal como foi simbolizado na Índia, é “sem som, sem forma, intangível, imperecível, sem gosto, sem cheiro, eterno, sem começo, sem fim, imutável, além da Natureza”[1]. Na China, o Tao, é concebido como “anterior à criação do céu e da terra // Quieto e êrmo // Independente e inalterável”[2]. Yahweh, o Deus dos Hebreus, não se identifica com nenhuma parte do mundo físico e, sendo anterior ao próprio cosmos, cria o universo ex nihilo[3]. Embora desenvolvido dentro de uma tradição que não é convencionalmente considerada uma ‘religião’, o Agathon platônico também não existe no mundo mas é algo através do qual as coisas existentes recebem sua essência e inteligibilidade[4].

Voegelin dirá então que esses símbolos procuram apontar para uma “realidade não-existente”, isso é, a experiência de que o fundamento da existência está acima da própria existência. Com a ideia paradoxal de uma realidade que transcende a existência viria também o insight de que tal realidade está além da capacidade expressiva da linguagem. Essa realidade só pode ser aludida por expressões que reconhecem a sua própria inadequação expressiva, pois que “o caminho [tao] que pode ser expresso não é o Caminho [Tao] eterno//O nome que pode ser nomeado não é o Nome eterno”[5]. Sendo transcendente, o princípio divino do real jamais encontra expressão plena nas formas imanentes da linguagem, da natureza ou da sociedade. O sol, portanto, poderia apontar para a ordem divina da existência mas ele não pode, em si mesmo, ser Deus. Com o surgimento das tradições transcendentais, tanto o mundo natural quanto mundo social passariam a ser desdivinizados. Os seguidores dessas tradições seriam então os primeiros a expressar a intuição de que uma ordem social não pode ser o corpo de Deus pois o fundamento divino da realidade não tem um corpo físico. Surge então um Deus capaz de sobreviver ao colapso do seu templo.

Mas se não no mundo e não na sociedade, onde vive esse Deus? Para responder essa pergunta, teremos que compreender a concepção radicalmente diferente da natureza humana que surge com o salto no ser. Lembremos que na forma cosmológica o homem só se torna verdadeiramente homem em virtude da sua participação na ordem social que encarna a mais real das realidades. Com a descoberta do Deus transcendente, o homem passa a vislumbrar uma via de contato com a mais real das realidades sem o intermédio do mundo ou da ordem social. Se antes somente o faraó possuiria contato direto com o divino, o novo Deus falará diretamente ao íntimo de qualquer ser humano que vislumbra uma verdade maior do que aquela encarnada pela sociedade. Isso significa tanto uma aproximação quanto um afastamento do homem em relação ao ens realissimum. Há um afastamento em virtude da intangibilidade que adquire o princípio divino – o novo Deus não mais pode ser visto, tocado ou reconhecido nas formas imanentes do mundo. Há uma aproximação, no entanto, na medida em que a mais real das realidades passa a residir na alma de cada homem. Se o coletivo humano é desdivinizado no salto no ser, o indivíduo humano passa a adquirir ele próprio uma centelha de divindade. Ele sabe que deve parte do que é às leis da sociedade e do mundo, mas agora ele sabe também que seu espírito contém algo do poder divino da Criação. A consubstancialidade entre homem, mundo e sociedade é afrouxada enquanto homem e Deus se tornam parceiros mais íntimos na comunidade do ser. O homem não adquire com isso o poder divino de ordenar divinamente a sociedade tal como o faraó, mas sim a capacidade de, ao se defrontar com a desordem da sociedade, vislumbrar uma fonte ordenadora para sua alma que não seja a sociedade. A vida do espírito e a vida social se tornam agora passíveis de distinção, e nasce uma religião que não precisará necessariamente ser uma religião política.

7. Para onde ir agora?

Uma vez que o homem passa a vislumbrar uma parcela da sua existência que não está condicionada às leis do cosmos e da sociedade mas sim ao seu contato direto com o fundamento divino da existência, o salto no ser proporciona a esse homem um vislumbre singular da liberdade inerente à condição humana. Um símbolo tradicionalmente usado para expressar a descoberta do divino como transcendente é a quebra das correntes, a fuga de uma prisão opressiva que mantinha o espirito cativo. Como qualquer prisioneiro desacorrentado, no entanto, o drama do espírito não terminaria com o salto no ser. A liberdade recém-descoberta muitas vezes será um fardo para o homem, e o êxodo da civilização cosmológica poderá se tornar uma tarefa árdua, repleta de obstáculos e desvios. O desenvolvimento das tradições transcendentais não se dará da noite para o dia, e todas elas teriam de percorrer um longo caminho antes que as implicações do salto pudessem se expressar em símbolos diferenciados e maduros.

Nossa civilização ocidental é resultado da fusão de duas dessas tradições transcendentais, uma nascida na Grécia e outra em Israel. No próximo ensaio, discutiremos como o desenvolvimento dos símbolos da Razão e da Revelação ajudaram a moldar as concepções modernas de política e religião e como, para Voegelin, a distorção desses símbolos teria sido a principal causa do surgimento das ideologias de massa do século 20.

Notas

[1] Katha Upanishad II

[2] Tao te ching c.25

[3] Gênesis 1:1

[4] A Republica 509b

[5] Tao te ching c.1

Fontes

HUGHES, Glenn. Transcendence and History. Columbia: University of Missouri Press, 2003.

LANGER, Susanne. Filosofia em Nova Chave. SP: Perspectiva.

VOEGELIN, Eric. “Conversations with Eric Voegelin at the Thomas More Institute for Adult Education in Montreal”. In: The collected works of Eric Voegelin, volume 33: The Drama of Humanity and Other Miscellaneous Papers 1939-1985. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 2001.

VOEGELIN, Eric. “Immortality: experience and symbol”. In: Published essays 1966-1985.

VOEGELIN, Eric. In Search of Order. p. 98. Ver também: HUGHES, Glenn. Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin.

VOEGELIN, Eric. Ordem e História Volume I: Israel e a Revelação. SP: Edições Loyola.

VOEGELIN, Eric. Ordem e História Volume V: Em Busca da Ordem. SP: Edições Loyola. Ver também: HUGHES, Glenn. Mystery and Myth in the Philosophy of Eric Voegelin.

Leia a parte 1 deste artigo aqui.