por Pedro Damazio Franco

1. Não se mistura religião com política

Todo mundo já ouviu a velha história: era uma vez, o ser humano vivia em sociedades onde a religião e a política se misturavam em promíscuas relações de poder. Nessas sociedades, o mundo político era regido pelo mito e pela superstição. As pessoas se aglomeravam em torno de fogueiras, templos e igrejas para contar histórias fantásticas de como o mundo, o homem e a sociedade vieram a ser. Deuses, monstros e heróis habitavam o imaginário de qualquer um que tentasse fazer sentido do mundo em que vivia, e as instituições que se propunham a explicar a natureza dessas forças misteriosas eram recompensadas com prestígio e poder. Assim teriam nascido as religiões instituídas, que por tanto tempo teriam mantido nossos ancestrais cegos à razão e à ciência. Mas tudo isso teria começado a mudar na era moderna, quando o avanço da ciência leva o homem a questionar o poder e prestígio da religião. Na medida em que a sociedade progrediu, teríamos aprendido então a separar a ciência da superstição, o fato do mito, a política da religião. Daí o surgimento do estado laico e da separação entre estado e igreja – uma medida protetiva para manter os irracionalismos da fé longe das instituições políticas que haveriam de ser regidas pelo progresso da razão.

Essa narrativa propagada pelo Iluminismo europeu já se tornou familiar a qualquer um que hoje se educa no interior daquilo que chamamos de cultura ocidental. Ela não é contada em torno de fogueiras e templos, mas proferida por mestres das nossas instituições de ensino e por sacerdotes da nossa mídia de massa. É uma história cativante, sem dúvida. Ela apresenta a humanidade como protagonista de um drama com episódios marcantes onde as forças do atraso e do avanço se confrontam na arena histórica, e seus símbolos hoje habitam o imaginário de muitos cidadãos modernos que procuram fazer sentido do mundo em que vivem. Muitos dos que contam essa história também são recompensados com prestígio e poder, e muitos que a escutam também adquirem a noção de que as personagens que aparecem nela – o irracionalismo da fé, o império da razão, o progresso da ciência e etc – podem ser vistas como forças atuantes no mundo em que vivemos hoje. É uma narrativa que oferece portanto instrumentos para reconhecer os heróis e vilões no drama da vida real e também para discernir, em muitas de nossas ações e opiniões, se estamos ou não do lado certo da História. É essa narrativa que está implícita, de uma forma ou de outra, sempre que procuramos encerrar um debate com a famosa frase: “Não se mistura religião com política”.

Não procurarei dizer aqui que essa narrativa é falsa, ou que o estado laico não seja de fato uma conquista preciosa das democracias liberais do Ocidente – seria difícil negar que algo da narrativa iluminista é, de fato, verdadeiro. Há no entanto alguns motivos para adotar um olhar mais crítico a ela, e creio que alguns entraves no nosso debate político contemporâneo podem ser esclarecidos no processo. Para começar, qualquer um que acompanhe a crescente polarização ideológica no nosso atual cenário político pode facilmente observar que não basta tornar o estado laico para eliminar fanatismos e irracionalismos da vida pública. Quem quer que já tenha debatido com um adepto de uma ideologia já teve a impressão de que a religião não é a única força capaz de induzir a fé cega e de impor obstáculos à razão humana. Qualquer um minimamente versado sobre a história da modernidade sabe também que não só em nome de Deus se rouba, mata e espolia – mas também em nome da razão, da ciência e do progresso. Resta então a pergunta: teria algo escapado de vista na cruzada iluminista para extirpar a religião da política? Poderiam certas ideologias modernas também servir como válvula de escape para as mesmas forças irracionais que tentávamos abolir com a instituição do estado laico?

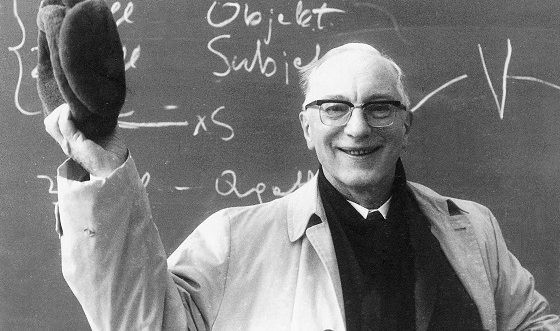

Essas perguntas não são inéditas. No século XX, o mundo inteiro se horrorizou com a força destrutiva das ideologias de massa do nazismo e do comunismo, e não foram poucos os que procuraram explicar esses movimentos como uma canalização malfadada de impulsos religiosos[1]. Entre os pensadores que desenvolveram teorias do gênero está Eric Voegelin (1901-1985), talvez o maior filósofo político do século XX. Voegelin viveu em Viena durante os anos 30 e testemunhou de perto a ascensão das ideologias de massa que flagelaram a Europa e o mundo. Antes mesmo da chegada de Hitler ao poder, Voegelin já travava uma batalha nas universidades europeias contra a corrupção intelectual que permitiria a aceitação popular do nacional socialismo. Ele escreveria dois livros contrariando as tresloucadas teorias raciais do nazismo, e um terceiro livro chamado As Religiões Políticas onde tecia duras críticas à corrupção espiritual das ideologias de massa. Não é de se surpreender que Voegelin tenha entrado na lista negra da Gestapo e tido que fugir para os EUA. Nas décadas seguintes à sua emigração, Voegelin continuaria elaborando suas teorias sobre o ambíguo ponto de encontro entre a ideologia política e a fé religiosa. Desde então, o termo “religiões políticas” tem sido usado como um instrumento teórico sugestivo na análise dos fenômenos políticos modernos. Hoje, no Brasil, o termo se populariza cada vez mais – tanto através do recente lançamento das obras voegelinianas em português quanto através dos exemplos diários de irracionalismo ideológico que observamos nas nossas disputas partidárias.

Um dado curioso e frequentemente ignorado da biografia intelectual de Voegelin, no entanto, é que ele próprio eventualmente abandonaria o termo “religiões políticas” pois, de acordo com ele, o conceito de ‘religião’ não é suficientemente preciso para descrever o problema em questão. Com isso tocamos em outra qualificação necessária a se fazer na frase “não se mistura religião com política”: o que, afinal, queremos dizer com a palavra “religião” aqui? É comum que frases desse tipo – isso é, frases que conseguem encerrar tantos debates com tanta facilidade – passem a ser usadas como jargões empreendidos meramente para encerrar debates, sem que se reflita apropriadamente sobre o que ela significa realmente. Muitas vezes podemos esquecer, por exemplo, que nosso desejo de separar a religião da política reflete acontecimentos relativamente recentes na história do Ocidente, e que nosso conceito de “religião” deriva grande parte de seu significado de uma tentativa bastante particular de distinguir o religioso do não-religioso. Essa tentativa está atrelada à história intelectual do ocidente moderno, e se deu em meio a uma disputa institucional entre o estado secular moderno e as instituições eclesiásticas da Europa. Temos que ter em mente então que grande parte da linguagem que se desenvolveu sobre a disputa religião vs. política teria como objetivo não necessariamente produzir conceitos científicos, mas demarcar os terrenos dessa disputa institucional. É por isso que quando falamos que “não se mistura política com religião”, normalmente queremos dizer que não se deve misturar Estado com Igreja: os termos estão profundamente associados à uma discussão relacionada às atribuições jurídicas das instituições que representam a religião e a política, isso é, a igreja e o estado.

Voegelin procura nos lembrar, no entanto, que nem o Estado detém o monopólio sobre o político e nem a Igreja detém monopólio sobre o religioso – não podemos confundir instituições representativas com aquilo que elas se propõe a representar. A instituição religiosa sem dúvida é uma forma externa sem a qual a religião não poderia adquirir concretude social, mas a religião em si não pode ser resumida apenas a isso. A religião está também profundamente atrelada àquilo que motiva o ser humano a expressar, através dos rituais, dos dogmas e das narrativas religiosas a sua experiência do sagrado. É essa experiência que está na origem da religião. Se quisermos então responder a pergunta se ideologias modernas podem de fato adquirir um caráter de ‘religiosidade’, temos antes que explorar os processos mais fundamentais através dos quais o ser humano constrói a sua hierarquia de valores, sua visão de mundo e autojustificativas existenciais. Explorando esses processos, talvez cheguemos a conclusão de que tanto a religião quanto a política podem ser resultado de forças fundamentalmente relacionadas através das quais o homem adquire a sua concepção do sagrado.

2. Narrativas e verdades

Entre as maneiras mais fundamentais através dos quais o ser humano constrói sua visão de mundo está, como vimos, a narrativa. Durante a maior parte da história humana, a narrativa será o instrumento principal através do qual a cultura exprime as suas noções do que é sagrado e profano, certo e errado, justo e injusto. Já vimos também que, mesmo removendo as mitologias religiosas da vida pública, o homem moderno ainda cultiva a necessidade de expressar narrativamente a natureza do mundo em que ele vive. Para justificar suas ações, suas devoções e lealdades, não basta que o homem descreva o mundo objetivamente – ele precisa recontá-lo narrativamente. O homem afinal não é um mero observador passivo da realidade – ele é um seu participante ativo. Por mais que possa se distanciar do mundo e jogar o jogo da objetificação, ele eventualmente terá de fazer escolhas, agir sobre elas e assumir responsabilidade por suas ações. Para que essa dimensão fundamentalmente humana da realidade ganhe expressão e nos orientemos dentro dela, precisamos então contar nossa própria história de modo que ela faça sentido. Na medida em que procura recontar o mundo como um drama no qual é um participante ativo, o homem adquire não somente um mapa do mundo em que vive mas também um senso de identidade e a noção de que ele é o protagonista da própria vida. As histórias que contamos a nós mesmos são portanto uma parte essencial daquilo que somos – e não à toa nos sentimos tão ansiosos ou até mesmo “incompletos” cada vez que nossas narrativas axiomáticas cedem a ataques ou perdem sentido. Quando defendemos as narrativas que acreditamos, não estamos apenas firmando alianças político-sociais mas também (e talvez principalmente) garantindo a integridade do nosso próprio senso de identidade. Narrativas são portanto um instrumento primordial na preservação da experiência de que somos participantes significativos no drama do ser.

Voegelin sugere que a necessidade de interpretar a realidade como um drama do qual participamos não se manifesta somente nos indivíduos, mas também no nível da coletividade. Toda sociedade humana, diz Voegelin, é incumbida da tarefa de criar uma narrativa desse tipo para se manter uma comunidade coesa. Toda cultura cria, através das suas obras, narrativas e símbolos, a imagem de um mundo ordenado – um cosmion, como chama Voegelin. Na medida em que desenvolvem uma linguagem comum que se tornem capazes de se comunicar uns com os outros, os membros de uma comunidade passam a compartilhar esse cosmion e, portanto, a experimentar suas vidas como ordenadas por uma narrativa abrangente que explica, justifica e sacraliza a existência da comunidade e seus membros. Uma comunidade se mantém coesa, portanto, na medida em que essa orientação existencial se preserva como uma experiência socialmente compartilhada, ou seja, na medida em que a narrativa é tida como verdadeira por seus membros. Daí que, dirá Voegelin, uma sociedade que cria um cosmion compartilhado se enxergará como representativa da verdade da existência.

Algo mais deve ser dito sobre essa última frase. A noção de que uma sociedade possa ‘representar a verdade da existência’ deve soar um pouco estranha às nossas sensibilidades modernas, mas podemos clarificá-la com alguns exemplos. Suponhamos que alguém diga – como é comum ocorrer tanto no discurso popular quanto em colóquios acadêmicos – que ‘não existe verdade’. Mesmo que o enunciador desta frase esteja convicto da sua validade, isso não elimina de modo algum a questão da verdade da existência. Dizer que não existe verdade e que tudo é relativo não simplesmente liberta o sujeito do fato bruto da sua existência no mundo real onde vivemos, agimos e assumimos responsabilidade por nossas escolhas. Afinal, se para ele é verdade que não existe verdade, então é verdade que ele deve viver como se não houvesse verdade. A narrativa relativista portanto só pode ser tida como realmente verdadeira se implica uma realização existencial dessa verdade no sujeito que a toma como verdadeira.

Se a questão ainda não está clara, um outro exemplo pode ajudar ainda mais: suponhamos agora que uma sociedade se considere absolutamente secular e pluralista, não admitindo ser guiada por nenhuma ‘verdade absoluta’. De um modo ou de outro, essa sociedade ainda precisará se constituir concretamente de modo a comportar a possibilidade de várias verdades antagônicas conviverem harmoniosamente. Afinal, se é verdade que não existe verdade absoluta pela qual se possa guiar uma sociedade, portanto é verdade que deve se criar dispositivos institucionais concretos para acomodar o almejado pluralismo de verdades. Em outras palavras, a sociedade em questão deverá criar uma constituição que reflita a verdade de que não existe verdade absoluta. De um modo ou de outro, a sociedade secular pluralista também terá que se enxergar como representativa da verdade (que não existe verdade) se deseja se constituir historicamente.

Não desejo entrar na questão se tal forma institucional é viável ou se é realmente possível um indivíduo viver como um cético-relativista em sentido estrito. Com esses exemplos procuro apenas ilustrar que, no mundo real em que seres humanos agem e assumem responsabilidade pelo que fazem e dizem, tanto a forma institucional concreta de uma sociedade secular pluralista quanto a vida concreta de um cético-relativista servem como representações concretas daquilo que é tido como efetivamente verdadeiro pela sociedade ou pelo indivíduo em questão. Se compreendermos essa noção básica, compreendemos também um dos princípios fundamentais da teoria voegeliniana da representação, que cabe ser esclarecida a seguir.

3. Representação existencial

O conceito de “representação” é normalmente usado na ciência política moderna para se referir ao que Voegelin chama de representação constitucional, isso é, a ideia de que autoridades eleitas devem representar a vontade do povo que os elegeu. Voegelin alerta no entanto que esse conceito de representação deve ser distinguido e complementado por outro. Isso porque não basta para um governo que deseja preservar sua autoridade ser apenas constitucionalmente representativo, mas ele deve também ser representativo no sentido existencial de realizar a ideia por trás da instituição. Governos – sejam democráticos, autoritários, monárquicos ou de qualquer outro tipo – não dependem apenas do funcionamento estável de suas instituições basilares. Eles dependem da manutenção de um cosmion simbólico que abriga tanto o indivíduo quanto a sociedade em uma narrativa onde ações simbólicas se orientam por um papel a ser desempenhado no grande drama do ser. É somente quando o homem enxerga a sua ordem política como integrada de forma harmoniosa na ordem do ser, diz Voegelin, que o governo será tida como representativo.

Voegelin enfatiza portanto que arrogar o conceito de “representatividade” a um tipo particular de articulação institucional “é um sintoma de provincialismo político e civilizacional. E provincialismos desse tipo, quando obscurecem a estrutura de realidade, podem se tornar perigosos.”[2] Esse perigo pode se manifestar de forma clara em sociedades em que as classes governantes se isolam da população e passam a justificar sua autoridade em linguagens herméticas e inacessíveis. Por mais que se diga representante do povo, o poder adquirirá um caráter de arbitrariedade, a desarmonia com a ordem do ser será sentida e isso poderá colocar em perigo o regime. Nos nossos tempos, a ascensão do populismo anti-establishment pode ser vista como um sintoma desse tipo de crise, que pode, em último caso, levar déspotas e tiranos ao poder. Para Voegelin, o motivo pelo qual isso acontece é claro: “se um governo é representativo apenas no sentido constitucional, um governante representativo no sentido existencial, mais cedo ou tarde, por-lhe-á fim; e, muito possivelmente, o novo governante existencial não será dos mais representativos no sentido constitucional.” Voegelin argumenta que o aviso também serve para explicar o fracasso ocidental em exportar “instituições representativas” para outras sociedades ao redor do mundo. Essa política externa equivocada teria sido “um fator agravante à desordem internacional através de seu sincero porém ingênuo desejo de curar os males do mundo espalhando instituições representativas no sentido [constitucional] para áreas onde as condições existenciais para o seu funcionamento não eram dadas.”

4. A verdade do cosmion antigo

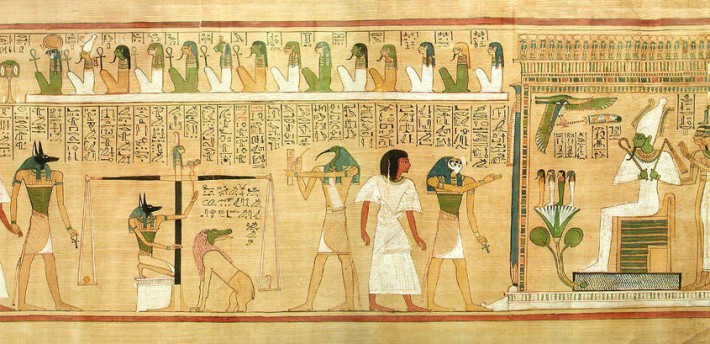

A ideia de que um governo deva representar não somente o povo mas a verdade da existência, Voegelin argumenta, é um princípio que norteia a estrutura política de diversas sociedades antigas e modernas. Antes de retornar à modernidade, podemos começar com um exemplo do mundo antigo. Das diversas civilizações que Voegelin estuda, talvez em nenhuma outra essa ideia esteja tão clara do que no antigo império Egípcio. A palavra frequentemente traduzida como ‘verdade’ que encontramos nessa sociedade é “maat”, um símbolo de difícil tradução nas línguas modernas. Sobre a polivalência desse símbolo, Voegelin explica que, “como a Maat do cosmos, ela teria de ser traduzida como ordem; como a Maat da sociedade, como bom governo e justiça; como a Maat do verdadeiro entendimento da realidade ordenada, como verdade.”[3] Na mitologia egípcia, essa ideia se apresenta em forma narrativa através da deusa Maat, a filha de Rá que, na criação do universo, ergueu do caos primordial a primeira morada dos deuses. Todo o mundo ordenado, portanto, vive sobre Maat. A Maat divina transforma o caos em ordem, perpassando então todo o mundo natural e toda a sociedade. Maat é a força garantidora não somente do movimento dos astros e da passagem das estações que sustentam a existência humana, mas também do próprio funcionamento ordenado da sociedade que garante a convivência harmoniosa entre os homens. Na ordem política, o Maat se transmite do deus diretamente ao faraó, cuja soberania se torna então o condutor da verdade divina para o ordenamento social. Quando propriamente dirigidas pelo faraó, as instituições reais estarão portanto imbuídas de Maat, assim como os agentes do faraó que agem sob a sua vontade também estão imbuídos de Maat.

Essa transmissão da verdade divina da realeza até os agentes reais que garantem a lei e a ordem é, durante algum tempo, operada de modo hereditário, mas o mesmo princípio será evocado também nos processos de burocratização que se observam na IV Dinastia, onde o faraó apontaria funcionários para agir em seu nome. Voegelin cita o extraordinário relato de Rekhmire, o vizir do faraó Tutmoses III, na ocasião de sua nomeação:

“Minhas habilidades não eram mais como haviam sido: a minha natureza de ontem havia se alterado, desde que [vim a ser] o Profeta de Maat. […] Eu agi em conformidade com aquilo que ele [faraó] ordenou. […] Quando julguei o peticionário, não fui parcial. Não voltei meu rosto em busca de recompensa. Não fiquei bravo com o peticionário nem o repreendi, mas eu o tolerei em seu momento de explosão. Resgatei o tímido do violento.”

Na ordem faraônica do Egito, portanto, a verdade da existência é uma substância que se transmite do deus, através do faraó e seus funcionários, até o mais humilde e tímido peticionário na corte. Através dessa simbolização mítica da verdade da existência, todos os membros da sociedade Egípcia poderiam então experimentar a sua existência como representativa da verdadeira ordem do ser.

Essa dinâmica de representação teria consequências interessantes nos embates entre civilizações que, cada uma à sua maneira, enxergavam a si mesmas como representativas da verdade da existência. Afinal, se a ordem faraônica é representativa da verdade, da justiça e da ordem, o que poderiam seus inimigos representar senão a mentira, a injustiça e o caos? Derrotar esses inimigos não se trataria então apenas de uma questão de estabelecer a paz no reino ou de expandir o poder político do faraó, mas de garantir a canalização efetiva da verdade (maat) no mundo. Certamente haveria, naquela época como na nossa, aqueles que agiriam apenas por interesse pragmático e desejo de poder – mas até mesmo o analista mais cínico deve reconhecer que uma causa dificilmente prospera a não ser que alguém acredite nela; a não ser que o sucesso da causa represente, pelo menos para alguns, a vitória de um princípio mais alto, seja a justiça, o progresso ou uma verdade divinamente ordenada.

Antes de trazer a discussão às ideologias da modernidade, talvez um outro exemplo do mundo pré-moderno valha ser mencionado. No século XIII, mais de mil anos depois do apogeu da ordem faraônica, hordas de cavaleiros advindos das estepes mongóis fariam incursões devastadoras no território asiático e europeu. Na medida em que a Horda Dourada avançava sobre território cristão, o papado procurou enviar emissários aos agressores para questionar a legitimidade dos massacres promovidos pelo Khan mongol, ocasionando então um curioso embate entre concepções rivais de ordem. Segue parte da resposta enviada pelo Khan ao papado:

Vós me enviastes estas palavras: ‘Vós tomastes os reinos dos magiares e dos cristãos em sua totalidade… Dizei-me que falta cometeram os cristãos?’

“Essas palavras vossas, nós não as compreendemos.

(Para evitar, no entanto, qualquer aparência de que tenhamos evitado esse ponto com o silêncio, falamos em resposta a vós desta maneira:)

…

O Deus eterno matou e destruiu os homens daqueles reinos.

Salvo para cumprir a Ordem de Deus, como poderia alguém, por sua própria força, matar e conquistar?

Agora, vós deveis dizer com a sinceridade no coração:

‘Nós seremos vossos súditos;

Nós vos daremos nossa força’…

Então nós reconhecermos vossa submissão.

E se vós não observais a Ordem de Deus,

E se desobedeceis nossas ordens,

Saberemos que vós sois nossos inimigos.”

Para Voegelin, essas palavras refletem uma sofisticada teologia política. De acordo com a lei mongol na qual a mensagem se sustenta, o Khan é considerado “único senhor dos homens sobre a terra”, o que significa dizer que o império mundial do Khan tem existência de jure mesmo que ainda não esteja realizado de fato. Dentro dessa concepção, não se pode dizer que os inimigos do Khan estão legitimamente ‘em guerra’ contra a Ordem de Deus. Eles no máximo estariam “em rebelião” contra ele, pois mesmo que ainda não tenham sido efetivamente conquistadas, todas as sociedades humanas já fazem parte do império mongol em virtude da Ordem de Deus. O Khan pode se arrogar tal autoridade pois ela se sustenta sobre a verdade inegável que rege o cosmion mongol: Deus concede poder àquele que o conquista. A Ordem de Deus portanto legitima a sociedade que reconhece essa verdade, e aquele que a coloca em ação adquire através dela a soberania sobre todo o mundo – mesmo sobre aquele mundo ainda por conquistar. A expansão do império mongol, diz Voegelin, segue portanto “um estrito processo jurídico. As sociedades cuja hora de integrar-se de fato ao império é chegada devem ser notificadas por embaixadores da Ordem de Deus e instadas a oferecerem a sua submissão. Se recusarem… serão consideradas como rebeldes e contra elas serão tomadas sanções militares. O império mongol, assim, de acordo com a sua própria ordem jurídica, nunca se engajou em guerras, mas apenas em expedições punitivas contra súditos rebelados do Império.” Daí que o Khan pode dizer que não foi o seu exército que massacrou os cristãos e magiares, mas sim a própria verdade divina se manifestando no campo de batalha.

Poderíamos facilmente acreditar que o modo de autolegitimação do khanato mongol ou do antigo império egípcio são curiosidades excêntricas de um passado obscuro. Estaríamos, no entanto, enganados. Voegelin nos mostra que essas sociedades exibem uma estrutura de autojustificação política que se repete ao longo da história, inclusive na modernidade. Vejamos agora alguns exemplos mais recentes.

5. Do lado certo da história

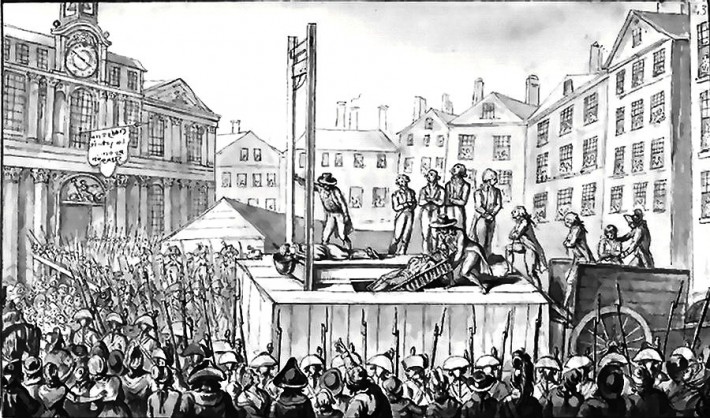

No final do século XVIII, a França se tornou palco de um dos episódios mais sangrentos da história humana. Entre Setembro de 1793 e Julho de 1794, trezentos mil franceses e francesas (2% da sua população na época) foram encarcerados pelo recém empossado governo revolucionário. Nesses poucos meses, a guilhotina produziu mais cadáveres do que a Inquisição católica teve oportunidade de criar em quatro séculos. Nos arredores de Paris, franceses refratários à Revolução também foram massacrados pelo exército revolucionário na ordem dos 170,000. Em seguida, uma vez que toma o poder, Napoleão Bonaparte canalizaria as forças revolucionárias em uma guerra tal como o mundo jamais havia visto antes, cobrando o preço adicional de 3 – 6 milhões de vidas humanas. O que exatamente fez as pessoas acreditarem que estavam no caminho certo? De que forma tal banho de sangue foi justificado? Claro que não podemos generalizar a maneira com que cada revolucionário enxergava o seu papel no movimento do qual participou (e não podemos também esquecer todas as contribuições que a Revolução Francesa legou ao campo das ideias que formaram as nossas democracias modernas). De qualquer forma, o historiador Reinhart Koselleck aponta que, nos anos antecedendo a Revolução, surgiria um modo radicalmente novo de legitimar a ação política que mudaria para sempre o mundo moderno.[4]

Entre as ideias inovadoras que se discutiam nos cafés literários de Paris na época estava a chamada “filosofia da história”, isso é, a ideia de que a história tem um sentido, um rumo ditado pelo progresso da humanidade. Essa ideia postula que, se avaliarmos o desenvolvimento das civilizações passadas até a nossa, podemos ser capazes de discernir a direção para a qual a sociedade caminha e, portanto, qual seria o destino final da Humanidade. Diversas filosofias da história foram formuladas desde então, cada uma apontando para um destino diferente – seja o triunfo da democracia liberal, da utopia positivista, da ditadura do proletariado ou do Reich de mil anos. Em todas elas a história é concebida como tendo um telos, uma direção e um fim que é compartilhado por todos os seres humanos que contribuem (conscientemente ou não) para a sua consumação. Nessa concepção, a vida e a ação dos homens individuais adquirem sentido na medida em que se integram no sentido maior da história da humanidade. Qualquer movimento político que buscasse legitimidade a partir de então precisaria portanto se colocar, como a velha frase diz, “do lado certo da História”.

Koselleck argumenta que essa nova filosofia da história proporcionaria um valioso instrumento de poder a forças revolucionárias ao conceder ao revolucionário uma espécie de ‘anonimato moral’. Isso porque, ao dizer que age ‘em nome da história’, o revolucionário poderia transferir sua própria responsabilidade moral para uma força anônima e arrebatadora que culminará na perfeição da sociedade futura. Se ele age com o fim da história em mente, no fundo não é ele quem age mas a História que age através dele. Tendo vislumbrado a direção do progresso da humanidade e o sentido final da história, a Revolução Francesa e outros movimentos revolucionários poderiam então ser vistos pelos seus entusiastas não como uma mera guerra entre facções mas como o cumprimento de postulados morais universais e consumação efetiva da verdade da história. Se o fim da história é cognoscível, então aquele que trabalha para sua consumação é um representante da verdade.

Já na esteira da Revolução Francesa alguns se mostrariam cientes dos efeitos que essa nova forma narrativa teria na concepção que os homens têm da sua própria agência moral. No seu ensaio sobre a nascente democracia americana, Tocqueville demonstra preocupação com certas tendências na escrita historiográfica da época. Os historiadores da era moderna, observa o pensador francês, parecem atribuir mais importância a grandes mecanismos impessoais do que a homens de carne e osso como principal elo causal da história humana. “Lendo essas histórias,” diz Tocqueville, “somos muitas vezes tentados a supor que (…) sociedades estão agindo inconscientemente em conformidade com alguma força dominante superior.”[5] Enquanto na historiografia antiga sobressaía a noção de que os indivíduos poderiam se tornar mestres do próprio destino através da autodisciplina, as histórias da era moderna parecem sugerir que o homem na verdade não tem nenhum poder sobre si mesmo frente às grandes forças motores que ditam o progresso da humanidade. Tocqueville temia que, caso essa perniciosa ‘doutrina da fatalidade’ se transmitisse dos historiadores aos cidadãos, ela poderia paralisar moralmente os cidadãos das novas sociedades. “Nossos contemporâneos”, diz Tocqueville, “já são muito inclinados a duvidar do seu livre arbítrio pois cada um deles se sente por todos os lados restringido pelas próprias fraquezas.” Para preservar seus discernimentos morais e existenciais, precisaríamos então elevar o espírito do homem, não submergi-lo em uma corrente inabalável de forças impessoais.

Apesar do alerta de Tocqueville, inúmeros movimentos após a Revolução Francesa continuariam a justificar suas ações em nome das engrenagens incoercíveis da História. O paralelo com as formas autojustificativas da antiguidade se torna mais claro quando avaliamos talvez o maior empreendimento imperialista do século XX: a União Soviética. Na concepção histórico-filosófica que motivou a Revolução Russa, é certo que a História caminha para a instauração de uma sociedade sem classes. Na dialética marxista que legitima o império soviético, portanto, “a verdade da ordem cósmica é substituída pela verdade da ordem imanente da história. E, no entanto, o movimento comunista é representante dessa verdade no mesmo sentido em que um Khan mongol era o representante da verdade contida na Ordem de Deus; e a consciência dessa representação leva às mesmas construções políticas e jurídicas encontradas nos outros exemplos de representação imperial da verdade. Sua ordem está em harmonia com a verdade histórica; seu objetivo é o estabelecimento do reino da liberdade e da paz; seus oponentes opõem-se à verdade histórica e serão, por fim, derrotados; ninguém pode empreender uma guerra legítima contra a União Soviética pois passaria assim a ser um representante da inverdade histórica, ou, usando a linguagem contemporânea, um agressor; e as vítimas não são conquistadas, mas libertadas de seus opressores e, em consequência, da inverdade de sua existência.” Sob o véu dessa forma justificativa, a União Soviética e o movimento comunista promoveriam um número de mortes que compete com todas as guerras religiosas da história humana tomadas em conjunto. Se, no entanto, perguntássemos a Stalin porque teve que cometer tantas atrocidades, não seria surpreendente que recebêssemos uma resposta parecida com a que o Khan enviou ao papa: Não foi ele, nem o Partido Comunista, nem a KGB, nem o Exército Vermelho e nem o gulag que matou esses homens – foi a verdade da História agindo através deles.

Diversos outros estudos procuram explorar as catástrofes ocasionadas por narrativas que diluem a agência moral humana nas forças incoercíveis da história. Antes mesmo da Revolução Russa, Fiódor Dostoiévski já se consolidava como um dos observadores mais astutos dos dilemas morais ocasionadas pelas narrativas modernas que o Ocidente exportara para a Rússia tsarista. No romance Os Demônios (1871), ele relata uma reunião entre líderes revolucionários determinados a derrubar o governo. Em determinado momento, alguém busca medir os custos morais da revolução: Até que medida o assassinato é justificável para o avanço da causa? Estaríamos justificados em matar centenas, milhares, ou até milhões de inocentes para atingir o fim almejado? A resposta do revolucionário é categórica: Milhões? Para que temer esse número!? O sofrimento de uma época, por mais acentuado que possa ser, é um preço pequeno a pagar pela garantia de paz em todas as épocas futuras. A discussão é imaginária mas, já em sua época, surpreendentemente plausível – na época seguinte se mostrou verdadeiramente profética através do morticínio sem precedentes promovido pela revolução comunista.

O romancista russo empreende uma análise semelhante em Crime e Castigo (1866), que também é relevante à nossa discussão. O protagonista desse romance, Rodion Raskolnikov, é um brilhante e promissor estudante de direito que enxerga a si mesmo como um pequeno Napoleão, um líder destinado a avançar as engrenagens da história. A situação financeira de Raskolnikov, no entanto, não era das melhores. Vislumbrando o bem que poderia fazer em nome do progresso da humanidade se apenas tivesse os meios, ele resolve então assassinar e roubar o dinheiro de uma velha agiota que considerava um ser desprezível, uma representante fidedigna do atraso e da injustiça. Afinal, se Napoleão estava justificado em deixar alguns corpos na esteira do progresso, ele também estaria. Após o assassinato, no entanto, Raskolnikov não consegue negar por muito tempo a sua responsabilidade pessoal em nome das engrenagens impessoais da história. Sua justificativa cai por terra, e ele eventualmente cede a realização de que cometera o mais grave dos pecados.

Nem todos os personagens da era moderna, no entanto, se renderam tão facilmente a tais instintos morais. No seu clássico estudo sobre a banalidade do mal, Hannah Arendt relata alguns dos truques psicológicos explorados por Heinrich Himmler, arquiteto do holocausto nazista, para preparar sua legião de assassinos para a tarefa que lhes era exigida. Ao convencê-los de que eram peças fundamentais para a consumação do destino histórico da nação alemã, Himmler lhes permitia redirecionar a pena instintiva que sentiam em relação às suas vítimas para ninguém mais do que eles próprios. Dessa forma, explica Arendt, “ao invés de dizer ‘Que coisas horríveis eu fiz com as pessoas!’, os assassinos poderiam dizer ‘Que coisas horríveis eu tive de ver na execução dos meus deveres, como essa tarefa pesa sobre meus ombros!’”[6]. A culpa pelo massacre dos judeus portanto não era a dos agentes da SS, mas da História que os colocou nessa infeliz porém inevitável posição.

Esse modo de autojustificativa histórico-filosófica se encarna nos movimentos de massa da modernidade na medida em que eles procuram diluir a substância moral do homem no telos da história. Auxiliada pela retórica de seus líderes, esse telos apontará para uma sociedade futura que vive em paz perpétua e liberdade absoluta, e os indivíduos poderão então justificar os desvios morais mais atrozes em nome da utopia prometida. O custo do mal presente – da guilhotina, do gulag e do holocausto – é atenuado pela realização de que seus arquitetos são representantes de uma verdade superior àquela representada pelas forças recalcitrantes do presente. Mesmo que o futuro não tenha ainda conquistado o passado, a verdade já está do lado daqueles que agem com o fim da história em mente. A utopia da qual extraem sua autoridade revolucionária portanto já existe de jure mesmo que ainda não exista de facto, e isso lhes permite atropelar as forças do atraso com a mesma autoridade que o Khan mongol avança a Horda Dourada sobre os que ignoram a Ordem de Deus.

6. Conclusão

Procuremos agora retornar à pergunta que deu origem à discussão: qual é o ponto de encontro entre a religião e a política? As analogias que listamos entre as formas teocráticas do passado e as autojustificações ideológicas da era moderna são de algum modo reveladoras e podem apontar semelhanças estruturais entre a fé religiosa e a fé política – mas essas analogias só podem nos levar até certo ponto e muitas perguntas permanecem em aberto. Afinal, a fé em Deus e a fé na História, apesar de tudo, são coisas dramaticamente diferentes, e apontar semelhanças estruturais entre formas políticas e formas religiosas de autojustificação não significa necessariamente uma equivalência substancial. Muito resta dizer sobre o caráter distinto que esse sentido adquire no contexto religioso ou político.

Sugerimos que, no contexto moderno, certas narrativas ideológicas podem influir drasticamente na concepção que indivíduos tem da sua responsabilidade moral ao diluir a substância do homem em um movimento justificado histórico-filosoficamente. Falamos pouco, no entanto, sobre como narrativas religiosas absorvem a substância do homem dentro de uma concepção do sagrado. Não poderemos então esclarecer muita coisa sobre as diferenças e semelhanças entre religiões e ideologias (e nem ao menos definir esses conceitos apropriadamente) se não tratarmos esses pontos.

Essas perguntas, no entanto, terão de ficar para a segunda parte deste ensaio. Apenas começamos a explorar a maneira como Voegelin teorizou sobre as forças misteriosas que entorpecem o intelecto e a moral humana, e o mais importante ainda resta dizer. Esperamos então que essas palavras possam ajudar a divulgar o pensamento de um filósofo ainda amplamente desconhecido, porém indiscutivelmente relevante.

Notas

[1] Para um valioso compêndio de teorias do tipo, ver SILVA, Nelson Lehman. A Religião Civil do Estado Moderno. SP: Vide Editorial, 2016.

[2] The New Science of Politics. p. 50.

[3] VOEGELIN. Israel and Revelation. p. 118-9

[4] KOSELLECK. Crítica e Crise. p. 161

[5] TOCQUEVILLE. “Volume 2, Part 1, Chapter 20”. In: Democracy in America.

[6] ARENDT. Eichmann em Jerusalém. p. 121-122.

Leia também: Eric Voegelin e as Religiões Políticas: Deus e homem, mundo e sociedade (Parte II)