por Desidério Murcho

…………………………..

O exame de várias maneiras inadequadas de tentar compreender a vida genuinamente moral sugere que este não é um conceito de fácil apreensão. Eis cinco dessas maneiras.

Fala-se por vezes da Regra de Ouro como se fosse um princípio moral: “faz aos outros o que gostarias que te fizessem a ti”. Isto não é um princípio genuinamente moral, porque elege o que gostaríamos que nos fizessem a nós como critério para determinar o que faremos aos outros. A Regra de Ouro não capta a verdadeira natureza da ação moral, porque agir moralmente é, entre outras coisas, e com restrições, fazer aos outros o que eles querem que lhes façamos a eles, mesmo que isso seja diferente do que queremos que nos façam a nós. Enquanto nos centrarmos em nós próprios, não compreenderemos o que é a vida moral.

A Regra de Prata é a ideia, reconhecidamente ainda pior do que a anterior, de que o princípio moral seria não fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós. Não se trata também aqui de pensamento genuinamente moral, e pela mesmíssima razão: porque são as nossas preferências que constituem o critério da ação moral, em vez de serem as preferências dos outros. Agir moralmente é, em muitos casos, fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós — quando isso é o que eles querem.

………………….

……………………..

Em contraste, a Regra de Ferro pretende caracterizar a natureza da ação que não é moral, mas falha também, e pelas mesmas razões. A Regra de Ferro é fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós. Como deveria ser evidente, fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fizessem a nós é precisamente o que por vezes a moralidade exige.

Uma quarta maneira de não entender a moralidade é pensar que agir moralmente é cumprir a lei. Ora, a menos que a própria lei seja genuinamente moral, cumpri-la é muitas vezes uma garantia de que se age imoralmente. Se a lei impedir que se contrate uma pessoa devido ao seu sexo ou etnia, cumpri-la é agir imoralmente.

Por último, também não se compreendeu ainda o que é a moralidade quando se pensa que agir moralmente é agir de maneira justa. Neste caso, não é tão óbvio o que há de errado nesta conceção da moralidade porque, em muitos casos, agir de maneira justa — no sentido da equidade — coincide com a ação moral. Mas em muitos casos não coincide, e é por isso que esta maneira de pensar é ainda uma maneira de não compreender a verdadeira natureza da vida moral. Em muitos casos, agir moralmente é ser solidário, o que significa dar aos outros não aquilo a que têm direito, mas aquilo a que não têm direito, mas é bom para eles. Voltaremos a este tema.

O que é, então, agir moralmente? Para tornar a pergunta mais vívida, imagine-se o Francisco, que está a fazer uma prova de seleção para um bom emprego, e sente a tentação de copiar pela Joana. Vejamos três razões para ele não copiar, razões essas que não são genuinamente morais.

A primeira razão para não copiar é que o Francisco tem medo de ser apanhado e ser excluído da seleção para o emprego. Esta é uma boa razão para não copiar, mas responde exclusivamente aos interesses do próprio Francisco. Não é, por isso, uma razão moral para não copiar. É uma razão interesseira. Claro que o ato em si de não copiar coincide com o que a moralidade lhe exige, mas a razão pela qual ele não copiou não é moral — porque é meramente egoísta.

Uma segunda razão para não copiar é o Francisco saber que a Joana detesta as pessoas que copiam, e se ela descobrir que ele copiou, deixa imediatamente de lhe falar. Uma vez mais, esta não é uma razão moral para não copiar. É uma razão interesseira; ele não quer perder a amizade da Joana.

Por último, imagine-se que o Francisco não copia por saber que, se o fizer, irá sentir-se mal porque estará a ser desleal para com os outros candidatos. Ele passou o fim de semana a coçar a barriga, enquanto os outros estudaram, mas depois consegue ser selecionado para o almejado emprego, tal e qual como eles. Uma vez mais, esta não é uma razão genuinamente moral para não copiar. Tem alguns elementos de moralidade, porque o Francisco começou a pensar um pouco no prejuízo que irá provocar aos outros, mas a sua razão principal continua a ser egoísta: não quer sentir-se desleal para com eles, porque isso o incomoda.

Qual é então a razão genuinamente moral para o Francisco não copiar? É simplesmente que isso prejudica os outros candidatos. A única coisa que conta aqui é as preferências deles; nada mais. O pensamento moral é descentrado, e não uma espécie de egoísmo mais ou menos disfarçado. Agir moralmente é agir não de acordo com as nossas preferências, mas de acordo com as melhores preferências relevantes de todos os envolvidos — o que nos inclui a nós, mas sem nos darmos a nós próprios um peso indevido, em contraste com o peso que damos aos outros. Agir moralmente, em muitos casos, é fazer algo que nos prejudica, devido aos outros. E é talvez por isso que é tão difícil compreender essa ideia, e é por isso que é de prever que a vida genuinamente moral seja quase ininteligível para a generalidade das pessoas.

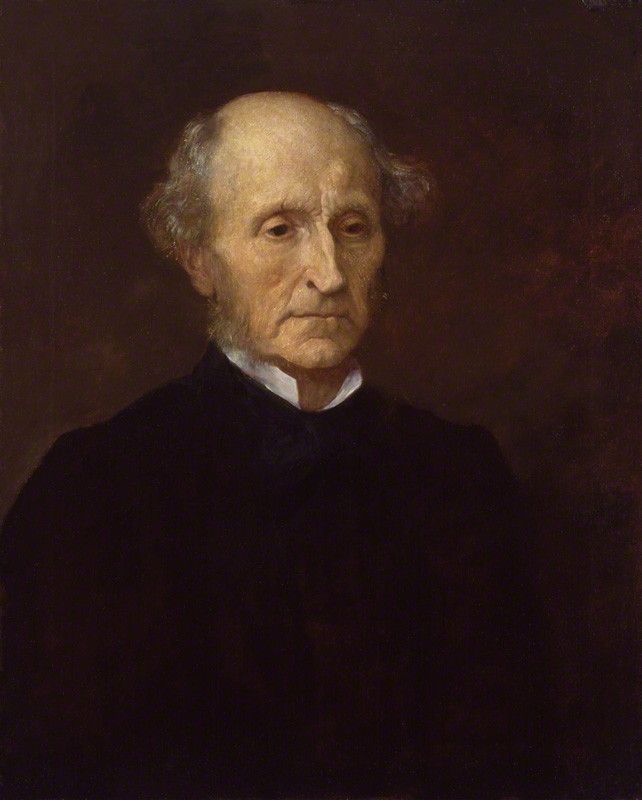

Assim, uma maneira muito natural e inicialmente promissora de formular o critério da ação moral é precisamente a que John Stuart Mill propôs no século XIX:

……………………….

A felicidade que forma o padrão utilitarista do que é correto na conduta não é a felicidade do próprio agente, mas a de todos os implicados. Entre a sua própria felicidade e a dos outros, o utilitarismo exige-lhe que seja tão estritamente imparcial quanto um espetador imparcial e benevolente. (John Stuart Mill, Utilitarismo, p. 148)

…………………

……………………

Do seu ponto de vista, a ação moral é a que visa promover imparcialmente o florescimento humano — ou a felicidade, como lhe chama Mill, ou a eudemonia, bem-estar ou realização. E este parece um excelente ponto de partida para compreender a natureza da vida moral. Contraste-se com a ideia popular de que pensar e agir moralmente é simplesmente o resultado de não cair em contradição. Por detrás desta ideia estão ainda ecos da Regra de Ouro ou da Regra de Prata: a pessoa seria imoral porque quereria que os outros lhe desse a ela o que ela não está disposta a dar aos outros, o que parece envolver uma contradição. Como vimos, isto é um despiste com respeito à compreensão da ação moral, nomeadamente porque é uma perspetiva egocêntrica. E também não se compreende por que razão haveria a não-contradição de ser moralmente relevante. E se para salvar vinte crianças de serem torturadas eu tiver de cair em contradição?

Além disso, está longe de ser óbvio que se encontre aqui qualquer contradição. Encontra-se arbitrariedade, sem dúvida, mas não contradição. Não é contraditório uma pessoa defender que os outros devem responder adequadamente aos seus interesses, ao mesmo tempo que ela se recusa a atender aos interesses dos outros. A pessoa não defende que os seus próprios interesses exigem e não exigem resposta adequada dos outros, e isto é que seria uma contradição genuína. O que ela faz é dar-se a si própria uma prerrogativa que não dá aos outros, sem qualquer prova apropriada de que exista entre ela e os outros uma diferença moralmente relevante que o justifique. Mas arbitrariedade não é contradição.

Quem deu grande destaque filosófico à ideia de que o fundamento da moral seria o desiderato de não cair em contradição foi Kant. De todos os exemplos de Kant que ilustram a suposta contradição da ação imoral, o caso da promessa falsa é o que lhe é mais favorável:

……………………….

Pergunto-me a mim próprio: ficaria eu realmente satisfeito se a minha máxima (livrar-me de dificuldades fazendo uma promessa falsa) fosse uma lei universal (para mim e também para os outros)? E poderia eu de facto dizer para mim mesmo que toda a gente pode fazer uma promessa falsa quando está numa dificuldade da qual não pode livrar-se de outra maneira? Então logo me dou conta de que poderia de facto querer a mentira, mas jamais uma lei universal para mentir; pois de acordo com tal lei não existiriam afinal quaisquer promessas, dado que seria fútil assumir um compromisso com respeito às minhas ações do futuro perante quem não acreditaria nele ou, caso irrefletidamente o fizessem, me pagariam na mesma moeda; e, por isso, a máxima, assim que se tornasse uma lei universal, teria de se destruir a si própria. (Immanuel Kant, Fundamentação da Metafísica dos Costumes, p. 4:403)

………………………….

…………………………..

A ideia de Kant tem bastante plausibilidade inicial, pois seria como defender que cada qual pode imprimir dinheiro ad libitum; a própria instituição social do dinheiro depende precisamente de não se permitir tal coisa. No dia em que cada qual puder escrever que um papel vale cem euros, nenhum papel irá valer cem euros. A ideia de Kant é análoga: no dia em que cada qual puder fazer promessas falsas, deixa de haver promessas.

Porém, apesar desta plausibilidade inicial, as coisas não são assim tão simples. A verdade é que nem toda a gente, em todos os casos, cumpre as suas promessas — mas nem por isso deixa de haver promessas. E a verdade é que há quem imprima dinheiro falso, mas nem por isso deixa de haver dinheiro. A partir do momento em que se tem uma prática social cooperativa, as práticas parasitárias tornam-se possíveis. Não é possível que todo o dinheiro seja falso, e isso capta bem a ideia de Kant, e talvez não seja também possível que todas as promessas sejam falsas. Mas a questão moral é explicar o que há de errado no parasita que quer que todos cumpram promessas, mas ele só as cumpre quando lhe dá jeito, do mesmo modo que quer usufruir das vantagens do dinheiro genuíno, ao mesmo tempo que imprime dinheiro falso. Uma vez mais, não parece haver da parte dele qualquer contradição; há apenas arbitrariedade.

Insistir na universalizabilidade dos princípios morais, ideia que talvez Kant tivesse em mente, não nos leva também muito longe. Para começar, o princípio moral do parasita é universalizável: talvez ele pense que quem puder aldrabar sem ser apanhado, é tolo se não aproveitar a oportunidade. Mas mesmo que um princípio não seja universalizável sem contradição, falta ainda explicar por que razão haveria isso de ter algo a ver com a moralidade. Qualquer perspetiva acerca dos fundamentos da moral que não radique diretamente nas carências e preferências alheias não parece promissora, porque pressupõe sem prova adequada o que parece simplesmente falso: que há em si valor moral em não cair em contradição, ou em universalizar as nossas justificações morais, ou em não cair na arbitrariedade.

Outra maneira de ir na mesma direção nada promissora é oferecida pelo véu de ignorância de John Rawls. A ideia aqui é que se um princípio resultar da deliberação de uma pessoa razoável, será genuinamente moral — desde que, para assegurar a sua imparcialidade, essa pessoa não saiba o lugar que irá ocupar na sociedade: não sabe se será rico ou pobre, com talentos muito apreciados e bem pagos ou nem por isso, além de não saber também a que etnia irá pertencer, nem que preferências sexuais terá, nem se será religioso ou não, conservador ou defensor das liberdades, anticapitalista ou empreendedor que gera empregos e riqueza. Se os princípios que emergirem daqui forem genuinamente morais, é importante anunciá-lo com fanfarra ao mundo inteiro pois significa, na prática, que se resolveu de vez a perplexidade filosófica quanto aos fundamentos da moralidade: o pensamento moral nada mais é, no fundo, senão a coordenação imparcial da ação de agentes com interesses egoístas. Sob o véu de ignorância, irei escolher os princípios que respondam o melhor possível aos meus interesses amorais. E, porque escolhi imparcialmente, esses princípios são automaticamente morais.

……………………..

……………..

Seria bom que isto fosse assim, mas não é. Para se ver porquê, e por contraste, imagine-se que a pessoa que está sob o véu da ignorância não sabe que lugar irá ocupar, mas não se esqueceu por magia das suas convicções morais. Em particular, trata-se de uma pessoa que considera da máxima importância moral que ninguém seja explorado; trabalhar em prol dos outros é simplesmente inaceitável, do seu ponto de vista; o seu, a seu dono, pensa esta pessoa. Ela irá então organizar cuidadosamente as coisas para garantir tanto quanto possível que ninguém produz duzentas unidades de riqueza, e fica apenas com cinquenta, porque os parasitas e exploradores lhe comem as outras cento e cinquenta unidades. Chamemos-lhe Max, porque só lhe falta uma letra.

Emergirá do pensamento de Max princípios genuinamente morais? É aqui que reaparece a confusão mencionada entre a justiça, num sentido comum do termo, e a vida genuinamente moral, ou mais integralmente moral. Numa sociedade em que ninguém se apropria da riqueza alheia, nem dispõe das pessoas dos outros a seu bel-prazer, é inequívoco que não há injustiça. Só que também não há ainda uma vida genuinamente moral, a menos que, além disso, exista solidariedade.

…………………

…………………….

Para minha surpresa, os dicionários de língua registam “solidariedade” como “mutualismo” ou “cooperação”, que está longe de ser o que pretendo captar com este termo, e que me parece da mais alta importância para compreender adequadamente o que é a vida moral. A cooperação e o mutualismo são uma mera troca. Ora, apesar de ser verdadeiro que se daria um passo de gigante na direção da vida moral se ninguém fosse explorado — ou seja, se todos retribuíssem na mesma moeda da ajuda, produto ou serviço que receberam, em vez de receber e depois não dar — está ainda longe de ser uma vida integralmente moral porque falta a solidariedade. Mas em que sentido? No sentido da generosidade: dar a alguém não o que resulta apenas da nossa obrigação mutualista nascida das nossas relações morais com ela, mas dar-lhe o que é de importante para o seu bem-estar, mas que não lhe devemos, porque simplesmente não contraímos essa dívida.

O mutualismo é simplesmente a ajuda que o Max deu à Denise, em troca da ajuda que esta já lhe tinha dado. Ou o ordenado justo que a Denise paga ao Max pelo seu trabalho. Ou o dinheiro que o Max dá à Denise quando esta, em troca, lhe dá uma das suas galinhas. Tudo isto é a justiça, no seu sentido mais chão e habitual: no sentido de ninguém explorar nem ser explorado, no sentido de todos darem o seu, a seu dono. Uma sociedade assim seria maravilhosa, e estamos a milhas de chegar lá. Só que não seria ainda uma sociedade integralmente moral. Porque faltaria ainda ajudar só porque isso é importante para quem é ajudado, apesar de quem ajuda não ter contraído qualquer dívida para com quem precisa da sua ajuda.

O conceito de vida moral plena, na qual a solidariedade é uma componente fundamental, é de tal modo exótica no pensamento humano que quando se fala em ajudar os mais pobres, muitos acorrem a tentar provar que eles só são mais pobres porque foram roubados pelos mais ricos. E desse modo se revela que não se entendeu ainda o que é a vida moral. Se amanhã se descobrir numa das luas de Júpiter uns seres inteligentes desesperadamente pobres, pobreza pela qual a humanidade em nada é responsável, seria um gesto de genuína moralidade enviar-lhes toda a ajuda de que fôssemos capazes. Mas não os ajudar não seria injusto, precisamente porque nenhuma obrigação moral contraíramos para com eles.

Em termos práticos, e na realidade em que vivemos, isto significa que não precisamos de provar que as cerca de trinta mil pessoas que morrem por dia à fome e devido a doenças que resultam da pobreza extrema em que vivem, só se encontram naquela trágica circunstância porque foram vítimas de uma injustiça anterior. Isso certamente acontecerá em muitos casos, e é ainda mais chocante. Mas mesmo que a pobreza extrema de alguém, ou as suas limitações físicas, mentais ou educativas não sejam culpa de Max, que vive confortavelmente uma vida de classe média na Europa, no Brasil, nos EUA ou na Austrália, Peter Singer defende que ele tem a obrigação moral de ajudá-la. Como esta proposta da mais pura bondade cristã colide com o pensamento largamente amoral da humanidade, as pessoas apressam-se a encontrar racionalizações para dourar a pílula. De um lado, a ideia falsa de que os pobres são sempre pobres porque foram roubados; do outro, a ideia de que nada lhes devemos, precisamente porque não os roubámos. E em ambos os casos se revela uma incapacidade grotesca para pensar em termos genuinamente morais. A vida não é ainda genuinamente moral enquanto nos limitarmos a dar aos outros o que por justiça era deles desde o início, ou o que lhes devemos devido às relações que com eles desenvolvemos. A vida só é autenticamente moral quando damos generosamente a quem precisa, sem que essa pessoa tenha qualquer direito razoável à nossa ajuda.

……………..

……………

………….