por Isabelle Anchieta de Melo

O que a retomada do tema do canibalismo na arte contemporânea brasileira diz sobre a atualidade e mesmo sobre os brasileiros? Nas imagens, vemos ressurgir as índias tupinambás canibais que povoaram o imaginário europeu e americano na passagem da Idade Média para a Moderna. Nelas, erotismo e violência perturbam-se, e sua oscilação nos deixa entrever ambiguidades conciliadas em nosso tempo.

Representadas originalmente no século XVI, as índias nuas, canibais, não só se deleitam sexualmente com seus prisioneiros como também os comem (literalmente) ao final. São algozes nuas e famintas, atormentando como nunca o imaginário europeu. Mas a despeito do conhecimento e circulação dessas imagens temíveis, a memória moderna e romântica nacional empreende um grande esforço para higienizar esse violento e erótico passado. O chamado indianismo forja-se como uma origem nacional mítica a partir do século XIX e encontra sua forma de expressão visual no denominado neoclassicismo[1]. Há uma tentativa deliberada de esquecimento das práticas antropofágicas em favor da recomposição do “bom selvagem”, do heroísmo e da leve sensualidade das índias.

A violência, a crueldade e as práticas canibais pareciam ser elementos indigestos aos românticos, fato destacado mais tarde pelo jornalista e escritor colombiano Gabriel García Márquez em um artigo publicado no jornal El Heraldo em 1950: “Não compreendo porque é que muita gente tem a mania de esconder que a antropofagia é uma instituição tradicional entre os índios americanos. É uma coisa muito tola e que recomenda mal que os que vivem gritando que o índio brasileiro não comia gente. Comia e muito bem comido”[2], enfatiza.

Mas se a selvageria tupi é apaziguada pelos modernos, ela não o será pelos contemporâneos. A artista plástica brasileira Adriana Varejão passa a reintroduzir na cena elementos subtraídos pelos românticos, como na releitura que faz da Moema, de Victor Meirelles, e da Iracema, de José de Maria Medeiros (1881) e de Antônio Parreiras (1909) à beira mar.

Se lá eles negam o canibalismo, Varejão o afirma. Na garrafa: a mensagem é o sangue. Nos pés: a terra é composta por carnes. O título: Canibal e Nostálgica (1998). A saudade nessa imagem em nada lembra o sentimento romântico das Iracemas que se distanciam de seus heróis portugueses. A nostalgia é canibal. A falta é do elemento violento que foi higienizado, domesticado, tanto por nós, quanto por eles. Isso faz da introdução tanto da terra como da garrafa que se dirige ao outro, elementos instigantes na imagem, na medida em que há de se lembrar tanto aqui (como acolá) que o canibalismo existiu e, de certa forma, persiste e nos une[3].

Ideia reforçada pelo autorretrato de Varejão. Uma mulher que pode, enfim, se retratar como a própria alegoria do canibalismo, aproximando e reavivando as mulheres do passado e do presente. Faz isso propositalmente, por meio da fotografia e não mais pela pintura, misturando os tempos.

O mesmo caminho faz o artista plástico mineiro Miguel Gontijo em sua (constante) rememoração do canibalismo nacional. Ele, assim como Varejão, não poupa o espectador da visceral violência tupiniquim, citando imagens do século XVI de Théodore De Bry e de Hans Staden, mas não sem antes produzir efeitos no presente, como no desenho intitulado ironicamente de Idiota com Retórica (2017). Nele, o moquém, a grelha feita com madeira, ocupa o centro da imagem. Sua presença incômoda torna-se evidente. O fogo queima e assa uma carne nada convencional: a humana. Pernas, costelas, braços decepados assam lentamente. Em torno dela orbitam as relações ambíguas entre os europeus, índios e índias e entre os tempos.

A provocativa confusão temporal da imagem é obtida em parte pela “colagem” [4] de imagens com intenções distintas [5] que aproximam, no mesmo plano, os europeus como algozes dos índios e simultaneamente como seu prato principal. Um efeito que o artista consegue também na reapresentação inventiva das índias canibais. Vemos índias fragmentadas em um espeto, que devoram e que também são devoradas, sintetizando a oscilação e dificultando a construção de um estereótipo fácil dos nossos ancestrais.

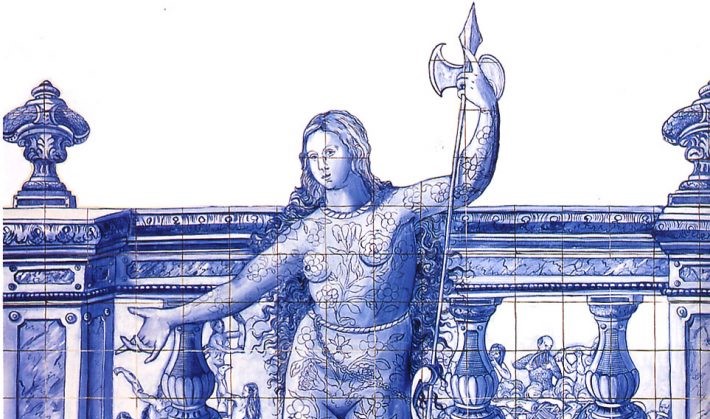

Gontijo busca, assim, reintroduzir elementos violentos, eróticos e fantásticos em um mundo racionalizado, higienizado e apaziguado pela história. O mesmo caminho continua realizando Adriana Varejão. Na série em que faz uma paródia das “figuras de convite” [6] da azulejaria portuguesa, essa contradição ganha forma mais uma vez. Nelas vemos imagens de homens em tamanho real, trajados a rigor, que apontam ao convidado o caminho correto da entrada, como uma espécie de boas-vindas civilizada. A imagem será citada por Varejão na série intitulada ironicamente de Propostas para uma Catequese, realizada em 1997. No lugar do nobre, ela transplanta uma imagem de uma guerreira celta. A própria mudança de gênero será também uma mudança provocativa: a selvagem toma o lugar simbólico do homem civilizado.

Mas os detalhes não terminam por aí. Sutilmente, a índia-estátua nos convida a participar de outra cena aparentemente real que acontece debaixo dos nossos olhos e da qual em breve faremos parte. Somos os convidados… ou melhor, o prato principal do moquém canibal que se esconde atrás das pilastras.

Curiosamente, a ideia de “convidado” se repete em uma série posterior de Varejão, nomeando uma das imagens das representações de suas Saunas, realizada em 2004. Novamente atrás de uma coluna que interrompe a visão, podemos entender, pelo sangue que escorre no espaço higienizado, o desfecho desse convite. Realiza, assim, uma citação sutil de seu próprio trabalho, que, por sua vez, é fruto de uma série de digressões de outras imagens.

Tal aproximação irônica entre a “cordialidade” e o assassinato do convidado nos oferece a oportunidade de propor aqui o que chamarei de canibalismo cordial ou civilizado, para pensar um comportamento tido como uma particularidade nacional. Um traço dos ameríndios do século XVI que muito chamou a atenção dos estrangeiros, especialmente do alemão Hans Staden, que teve a oportunidade de ser um observador participante dos tupinambás. Sim, civilizado. Pode soar estranho, mas Staden pioneiramente percebeu que não se tratava de um ato de violência pura e simples, ou de uma vontade de comer carne humana, mas, sim, de um ritual. O inimigo tornava-se um prisioneiro-convidado. Passava a dormir na taberna do seu matador, que o acolhia como parte de sua família, o que pode ser comprovado pelo gesto extremo de lhe ser ofertado o “casamento” com sua filha ou irmã, como descreve mais tarde o missionário protestante Jean de Léry [7]. O prisioneiro é, assim, integrado ao dia a dia dos índios, até a chegada do dia derradeiro.

Segundo o pesquisador Carlos Fausto, esse “esquema relacional contraditório” [8], que oscila entre a familiarização do inimigo e sua predação, era parte integrante do ritual. O objetivo da tribo era o de dominar, controlar a subjetividade do inimigo, como um animal domesticado. “Xe remimbaba in dé”, ou “tu és meu xerimbabo”, diziam os índios ao prisioneiro. Condição que se alterava apenas às vésperas do assassinato, quando começava a ser tratado como o que era: um inimigo. A vítima passa então a ser hostilizada, incitam-no a tornar-se novamente violento, amarram-no, matam-no e o comem, em um ritual público que envolvia a participação das tribos aliadas. Ativava-se um ciclo infindável de vinganças rituais composto por: integração domesticada, mortes e nascimentos simbólicos.

Contudo, a pergunta persiste: por que a “cordialidade”? A noção consagrada mais tarde pelo sociólogo Sérgio Buarque de Holanda é usada na tentativa de distinguir um comportamento tido como mais afetivo e espontâneo do que a civilidade, associada à cultura europeia, considerada, por sua vez, mais artificial. [9] A civilidade seria, sobretudo, uma arte da dissimulação alicerçada na aprendizagem dos bons modos, mesmo diante de pessoas com as quais não se tem intimidade. Mas não deixa de ser uma eficaz forma de ampliar as relações sociais e as simpatias antes que elas de fato passem a existir espontaneamente (ou não). A civilidade é criticada duramente pelo filósofo francês Michel de Montaigne, e mesmo por Jean-Jacques Rousseau, em oposição a uma suposta natureza humana imaculada, que, em grande medida, os índios passam a representar.

É preciso dizer, porém, que de espontâneos ou mesmo de “bons selvagens” os tupinambás tinham muito pouco. A suposta cordialidade era também um artifício para eles. Um comportamento ritual de acolhida do inimigo e do estrangeiro que obedecia a uma série de etapas rigorosamente cumpridas e orquestradas pelos índios, mais próximas da ideia de civilidade do que propriamente de cordialidade. Tal aproximação pode parecer difícil, especialmente aos europeus, na medida em que esse “ritual civilizado” culminava no ato mais intolerável ao ocidental: o canibalismo. Um comportamento chocante que era também símbolo de uma ruptura, a mudança radical da condição de convidado para presa.

Seria essa civilidade canibal, por assim dizer, uma imagem para pensar o comportamento do brasileiro de ontem e de hoje? Uma imagem que aproxima violência e amabilidade? Integração e depredação? O que mais me instiga, no entanto, é pensar por que o tema da antropofagia foi aquele que mais mobilizou externa e internamente a ideia de uma identidade nacional? Tanto que as imagens de Tarsila do Amaral e atualmente de Adriana Varejão e Miguel Gontijo foram aquelas que mais valor simbólico (e real) receberam.

No entanto, não estou completamente segura em afirmar que esse traço dos hábitos indígenas seja capaz de universalizar uma identidade nacional, sobretudo porque ele exclui a interação com a cultura africana, portuguesa, italiana, japonesa, francesa e holandesa, que também atravessam e contaminam a identidade nacional. Mas é curioso notar que as imagens consagradas, primeiro no exterior e, posteriormente, no país, são de artistas que deram forma a esse canibalismo civilizado: Hans Staden, Théodore De Bry, Tarsila do Amaral, Adriana Varejão, Miguel Gontijo.

O que os aproxima? Poderia dizer que o “canibalismo os une”, parodiando a frase do escritor brasileiro Oswald de Andrade na abertura de seu “Manifesto Antropófago”[10], de 1928. Transplantam imagens do passado em meios inapropriados para os seus sentidos, transgredindo-os. Mas falta perguntar: por que os artistas contemporâneos elegeram “um” passado para rememorar? [11] Mais especificamente, por que citam as tupis de Hans Staden e de De Bry do século XVI, e não as de Pedro Américo e Victor Meirelles, dos séculos XIX e XX? Não me parece que a retomada seja em absoluto aleatória. Ela diz do nosso lugar e modo de pensar no presente. São imagens que revelam, sobretudo, a conciliação de aparentes oposições, que passam a coabitar a mesma imagem, dando forma à “contradição estrutural que jamais será superada”. [12]

É, por essa razão, que nas imagens contemporâneas a índia é ressignificada. Se nas imagens seiscentistas de Hans Staden e Théodore De Bry havia, sobretudo, uma intenção etnográfica e informativa, nas atuais os artistas deixam emergir uma intenção latente: o fascínio pela violência-erótica. É a índia quem canibaliza os homens, simbólica e carnalmente. Trata-se aqui mais de uma antropofagia empática que de uma piedade, a partilha de um “olhar predatório”. Mas que nem por isso deixa de produzir uma aproximação e uma identificação por outra via, no sentido mesmo de que a humanização da índia não é idealizada, romantizada. O que as aproxima de nós é o erótico e o violento que a civilização não pode extirpar ou higienizar completamente. Uma contradição insolúvel do ser que será sempre barroco, por assim dizer, onde o selvagem e o civilizado não estão mais sob o signo da antítese, mas aproximados por suas contradições. Nessa perspectiva, o selvagem não é desumanizado – ao contrário. A selvageria e a cultura são elementos que negociam continuamente seu lugar no humano, sem chegar nunca a um acordo definitivo.

[1] Sob a égide da ordem e da razão, o neoclassicismo era uma nova tentativa de retorno ao estilo artístico da Antiguidade grega em reação aos estilos barroco e ao rococó, considerados excessivos, emocionais e afetados. A pintura neoclássica tinha não só um objetivo estético, mas moral. Segundo Ernest Gombrich “a vitória desse estilo foi assegurada depois da Revolução Francesa. A antiga e despreocupada tradição dos construtores e decoradores barrocos e rococós foi identificada com um passado que acabara de ser varrido; o estilo da realeza e da aristocracia, ao passo que os homens da Revolução gostavam de se considerar cidadãos livres de uma Atena ressurgida” (A História da Arte, 2008, p. 480).

[2] Gabriel García Márquez, “Possibilidades da Antropofagia”, 2011, p. 48.

[3] Nesse sentido, “o que nos une é o outro, é o fato dele existir, de termos interesse por ele e sobretudo de querermos devorá-lo” (João Almino, “Por um Universalismo Descentrado”, 2011, p. 55).

[4] “Em certo sentido, o que define a arte contemporânea é que dispõe da arte do passado para o uso que os artistas querem dar. […] O paradigma do contemporâneo é a colagem, tal como foi definido por Max Ernst, mas com uma diferença: Ernst disse que a colagem é o encontro de duas realidades distantes em um plano alheio a ambas. A diferença é que já não há um plano alheio a ambas” (Arthur Danto, op. cit., 2015, p. 30).

[5] Na imagem, o artista contemporâneo cita distintas imagens realizadas pelo gravurista alemão Théodore De Bry. A do primeiro plano integra a obra do frade dominicano Las Casas, Brevísima Relación de la Destrucción de las Indias, de 1552. Originalmente, a intenção da encomenda desta e de outras imagens que integram o livro do frade ao gravurista era a de denunciar as atrocidades cometidas pelos espanhóis contra os índios na colonização da América, especialmente no Peru e no Panamá. O artista contemporâneo, por sua vez, subtrai a imagem em segundo plano em que os espanhóis, comandados pelo explorador e fidalgo Vasco Núñez de Balboa, assistem impassíveis o ataque por eles orquestrado. Já a intenção da segunda citação do artista contemporâneo do moquém canibal era diferente daquela do ataque dos cães aos índios, fruto da encomenda do frade espanhol Las Casas. Enquanto a imagem de Théodore De Bry encomendadapor Las Casas tornava os europeus algozes dos indígenas, a imagem do mesmo gravurista ao citar Staden (e agora atualizada por Miguel) revela o índio belicoso que faz dos europeus o seu prato principal.

[6] Arte típica do século XVIII,é denominada de “Grande Produção Joanina”, utilizada tanto em Portugal como no Brasil para adornar a entrada dos palácios, habitações nobres e conventos.

[7] “Logo depois de chegarem são não somente bem alimentados, mas ainda lhe concedem mulheres (mas não maridos às prisioneiras), não hesitando os vencedores a oferecer a própria filha ou irmã em casamento. Tratam bem o prisioneiro e satisfazem-lhe todas as necessidades” (Jean de Léry, Viagem à Terra do Brasil, 2007, p. 193). O mesmo acontece com os visitantes considerados aliados, como confirma também André Thévet: “Cede-se ao visitante uma jovem da tribo, para servi-lo durante o tempo em que ele ali permanecer” (André Thévet, As Singularidades da França Antártica, 1978, p. 137).

[8] Idem, p. 169.

[9] O historiador não estaria propriamente tomando a noção como uma qualidade, mas tinha a intenção de caracterizar um comportamento atribuído aos brasileiros. A cordialidade diz, assim, da “aversão ao ritualismo” (Sérgio Buarque de Holanda, op. cit., 2012, p. 58) e deste “desejo de estabelecer intimidade” (Idem, p. 54). Elementos que, segundo ele, interferem (muitas vezes negativamente) nas relações de trabalho e na política nacional, que têm o familiar como valor em detrimento das relações impessoais e profissionais.

[10] O manifesto foi publicado pela Revista de Antropofagia (n. 1, ano i, maio 1928, dirigida por Antônio de Alcântara Machado e Raul Bopp). Trata-se de um texto do escritor Oswald de Andrade realizado com a intenção de se transformar em um movimento cultural para repensar e mesmo recriar uma identidade nacional. Movimento e texto partem de uma imagem, um quadro presenteado em seu aniversário por sua então esposa e pintora Tarsila do Amaral, que cita a escultura O Pensador, do francês Auguste Rodin, nomeado posteriormente por Oswald e por Raul Bopp de Abaporu que em tupi significa:aba (homem), porá (gente) eú (comer), ou seja, “homem que come gente”, ainda que nem boca tenha essa imagem assexuada e emblemática. O quadro encontra-se em Buenos Aires, no Museu Malba.

[11] Uma pergunta similar, realizada por John Burrow, é dirigida aos próprios historiadores. Ele questiona: “Que passados escolheram para si mesmos (…) e de que forma o investigaram e apresentaram” (John Burrow, A History of Histories, 2008, p. xv).

[12] “A inconsistência não é apenas uma questão de forma: ela avulta a dialética irresoluta do próprio tipo burguês e das duas almas, sugerindo, contrariamente a Weber, que o burguês racional jamais vai largar verdadeiramente seus impulsos irracionais nem repudiar o predador que outrora costumava ser. Por ser não apenas o início de uma nova era, mas também um início em que se patenteia uma contradição estrutural que jamais será superada” (Franco Moretti, O Burguês, 2014, p. 43).

Bibliografia

BATAILLE, Georges. Oeuvres complètes. Paris: Gallimard, 1970-1988.

ELLMANN, Richard. Oscar Wilde. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.

GAIOTTO, Alexandre. “Três Moemas: as versões de Victor Meirelles; Pedro Américo e Rodolpho Bernardelli”. In: Oitocentos – Arte Brasileira do Império à República – Tomo 2. / Organização Arthur Valle, Camila Dazzi. – Rio de Janeiro: EDUR-UFRRJ/DezenoveVinte, 2010.

LEITE, José Roberto Teixeira. Dicionário Crítico da Pintura no Brasil. Rio de Janeiro: Artlivre, 1988. (Verbete: Antropofágica, Pintura, p.32; e Tarsila do Amaral, pp. 492-495).

MORAES, Eliane Robert. O Corpo Impossível. São Paulo: Iluminuras, 2012.

RIBEIRO, Maria Isabel. Tarsila do Amaral. Folha de São Paulo: Instituto Itaú Cultural, 2013

SARDUY, Severo. Escrito sobre um corpo. São Paulo: Perspectiva, 1979

SCHWARCZ, Lília; VAREJÃO, Adriana. Pérola Imperfeita: a História e as Histórias na obra de Adriana Varejão. São Paulo: Companhia das Letras, 2014