por Isadora Sinay

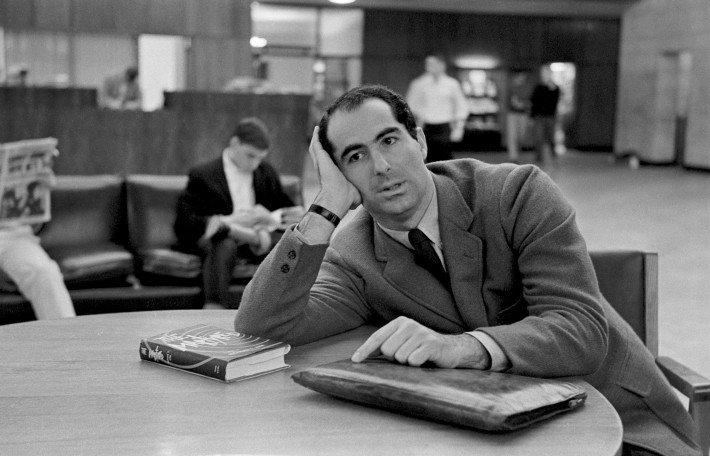

Em novembro de 2016, logo após o anúncio da eleição de Donald Trump, o telefone começou a tocar sem parar na casa em que Philip Roth morava, isolado em uma área rural do Connecticut. Jornalistas de diversos veículos buscavam um comentário do escritor que parecia ter antecipado a todos ao imaginar os Estados Unidos comandado por um quase-fascista autoritário: em O Complô Contra a América, escrito em 2004, Roth experimenta com uma história alternativa, em 1942 o vencedor da eleição presidencial é Charles Lindbergh, um antissemita com simpatias pela Alemanha de Hitler. O romance voltou imediatamente à lista de mais vendido e seu autor, aos 83 anos, mais uma vez saudado como o grande analista do que ele mesmo chamou de “a loucura assassina americana”.

Quando o livro foi publicado, diversos críticos viram nele uma leitura da Era Bush: mentiras, autoritarismo, manipulação e intolerância. Roth, sempre um tanto crítico em relação a seu trabalho, mas também um notório enganador de seu público, afirmou que o romance não era sobre 2004, mas sobre 1942. Sua relevância em 2016 prova que ele estava falando a verdade: o tema de Roth não era Bush, ou Trump, ou mesmo Lindbergh, mas a veia autoritária que fluía por baixo de uma certa ideia de América.

Eventualmente, naquele início de novembro, ele falaria com a New Yorker a respeito do novo presidente: ignorante em relação ao governo, à história, à ciência, à filosofia e à arte, incapaz de expressar ou reconhecer sutilezas ou nuances, destituído de toda decência e possuidor de um vocabulário de setenta e sete palavras que deveria ser chamado de babaquês, em vez de inglês¹. Como diria o título de sua última entrevista, publicada pelo New York Times em janeiro de 2018: Roth podia ter se aposentado da escrita, mas ele ainda tinha muito a dizer.

Se Calvino define um clássico como um livro que nunca terminou de dizer o que tem a dizer, Roth definia sua literatura como uma que nunca parava de dizer, ponto. Seus livros nunca ficam quietos, nunca te deixam em paz, mas assombram o leitor como fantasmas de todas as coisas que preferimos deixar subterrâneas. A “loucura assassina americana” é umas dessas coisas, a brutalidade do envelhecimento e da morte é outra, a batalha da intimidade entre os gêneros, as contradições e abismos de ser judeu em um mundo pós-Holocausto. Philip Roth é um desses escritores obsessivos, que repetem infinitamente os mesmos temas, o mesmo cenário. Segundo ele, judaísmo, Newark, família e masculinidade era tudo de que ele sabia falar. Pouco, por um lado, por outro tudo que compõe o que chamamos de humanidade: religião, origem, patrimônio, corpo. Roth destrinchou em frases memoráveis tudo aquilo que torna uma pessoa quem ela é, tudo que tornava ele o homem que era, e então remontou as partes para refletir sobre a fabulação essencial que é a identidade.

Em sua fase mais tardia, Roth se mostrou profundamente interessado em personagens que vivem como o que não são: Sueco Levov, o judeu que vive como uma fantasia WASP; Coleman Silk, o negro que vive como judeu; e Ira Ringold, o comunista que vive como uma estrela do rádio. Não é por acaso que esses três personagens protagonizam a chamada “Trilogia Americana”, a radiografia absolutamente lúcida que ele faz de seu país e que levou seu telefone a tocar incessantemente na manhã de 9 de novembro de 2016.

O que Roth desde o princípio de sua carreira demonstrou compreender sobre os Estados Unidos é que o ethos americano exige para o sucesso a alienação de si mesmo. Em Pastoral Americana ele definiria a felicidade como a possibilidade de alienar-se da própria história. Alexander Portnoy, David Kepesh e Neil Klugman são homens que, em busca do ideal dourado que a América prometeu, fraturam-se irreversivelmente.

Se ser americano é alienar-se de si, ser um judeu-americano, híbrido do qual Roth tornou-se o representante por excelência, é um exercício de alienar-se da própria história. Quando publicou seu primeiro livro, Adeus, Columbus: E Cinco Contos, Roth foi recebido com ódio e revolta pelas instituições judaicas, chamado de antissemita, acusado de “aquecer o coração de um Himmel ou um Goebbels”. Seu pecado havia sido “lavar a roupa suja em público”, colocar os judeus em risco ao retratá-los com uma luz pouco favorável. O que ele realmente estava esmiuçando era qual o custo da segurança, qual o custo da chamada excepcionalidade da comunidade americana, qual o custo de uma infância como a sua, jogando baseball nas ruas de Newark durante os anos da Solução Final.

Como ser todas as coisas, como ser americano e judeu e homem, é uma questão que nunca deixou de mover o escritor. Do início ao fim de sua carreira, os cenários e circunstâncias podem mudar, refletindo sempre o cenário do momento. Roth era afinal um escritor profundamente político, mas a questão segue a mesma: como articular as diversas facetas que compõem uma identidade sem fraturar-se? Isso é sequer possível?

Da mesma forma como O Complô Contra a América não era um livro sobre os anos Bush, A Marca Humana, uma de suas obras mais famosas, não era (apenas) sobre a fúria puritana que ele viu tomar o discurso público durante o governo Clinton. A história do homem negro que se passa por branco e é destruído por um comentário racista e um relacionamento consensual com uma empregada é um dos mais complexos e incômodos do autor. Está ali tudo que em períodos diferentes fizeram tochas se erguerem contra ele: a obsessão com o corpo, a representação do sexo como uma espécie de embate.

Muito se fala de Philip Roth como um escritor misógino, apesar das extraordinárias personagens femininas que povoam sua obra. Seria reducionista apontar apenas que todos os seus protagonistas são homens. Todos os seus protagonistas também são judeus (ou se passam por judeus) que trabalham em profissões intelectuais e vivem na Costa Leste dos Estados Unidos e possuem mais ou menos a idade do escritor no momento de seu nascimento. Alguns deles até mesmo se chamam Philip Roth. O próprio autor reconheceria seu arsenal limitado de ferramentas, seu enraizamento, sua necessidade de escrever sobre o mundo a partir do seu próprio ponto de vista. Roth jamais poderia ter olhado o mundo pelos olhos de uma mulher e sua obra é melhor por ele não ter tentado.

O que é preciso notar é que ele tem uma visão hostil não das mulheres, mas do sexo e do relacionamento que seus personagens estabelecem com seus corpos. Em O Professor do Desejo, David Keppesh reflete sobre o desencontro entre seu eu intelectual e suas vontades sexuais. Roth vê a intimidade como uma zona de guerra, um campo de batalha em que se defende a ilusão de uma integridade identitária. Os relacionamentos amorosos são, no universo de Philip Roth, o teste final das fábulas que contamos para nós mesmos. Essas fábulas que são a matéria-prima de uma carreira que durou mais de 50 anos e produziu mais de 30 obras.

Ao longo de meio século de movimentada história americana, Roth olhou para o pior de seu país, de seu povo, de seu gênero. Poucos escritores tiveram o apreço pelas profundezas que ele teve. Dessa viagem, ele não trouxe respostas fáceis, mas um espírito combativo e incapaz de simplificações. Em Writing About Jews, um ensaio escrito em resposta à violenta reação da comunidade judaica a Adeus, Columbus, Roth defende o lugar da literatura como portadora da verdade que não deveria fazer concessões jamais, mesmo quando essa verdade é incômoda e potencialmente perigosa.

Embora alguns de seus personagens tenham levado seu nome, seu maior alter-ego não parece ser Philip Roth ou mesmo Nathan Zuckerman, mas Mickey Sabbath, o titereiro demoníaco e artrítico, o artista de um mundo que deixou de existir, aquele que traz destruição à bem organizada intelectualidade nova-iorquina. Roth talvez tenha tido sorte de deixar o mundo quando deixou, mas seu legado ganha novo significado em um tempo que Michiko Kakutani, a implacável crítica do New York Times com quem ele estabeleceu um longo embate intelectual, chama de “A Morte da Verdade”.

Nota

¹ Em tradução livre da autora.