I.

Das heranças deixadas pelo século 19 ao século 20, certamente a mais inextricável, silenciosa e provocadora é o desacordo, aparentemente insolúvel, entre uma ciência cada vez mais distante de valores humanistas, que acaba florescendo em absolutismos científicos, e uma subjetividade cada vez mais interiorizada, que relativiza tudo, transformando a realidade em uma consequência da percepção humana. Se essa briga entre as duas culturas perturbava a sensibilidade oitocentista, passou a ser o centro nevrálgico dos dilemas do século 20. Isso porque o vertiginoso crescimento urbano e a mecanização continental da guerra (ou seja, da morte) tornaram tão irrisória e tão fraca a definição do Humano, e tão amplos os limites da ciência, que entre o sujeito e o mundo interpôs-se um vidro opaco, quando não um espelho quebrado, e entre a ciência e a subjetividade humana criou-se uma distante arrogância, uma aguda indiferença por parte da primeira.

A atrofia (e consequente fragmentação) da subjetividade e a desumanização da objetividade constituem um problema que o século passado, ou melhor, sua perspectiva moderna provou não saber lidar. O antropólogo francês Bruno Latour, conhecido por ser um dos fundadores dos estudos sociais da ciência e da tecnologia, vale-se do termo “pós-moderno” para sugerir, em A esperança de Pandora, uma maneira nova, não moderna, nem totalmente humanista nem totalmente cientificista, de religar “as duas culturas”, tão entrechocadas durante séculos e, por fim, violentamente distanciadas no século 20. Suas propostas, não definitivas, ditam muito pouco, mas recusam com veemência a ideia da inexistência de realidade exterior, da ciência como construção social, da fixidez de categorias biológicas, culturais e sociais; rejeitam a ideia de que tudo é discurso, assim como reprovam os dualismos e as universalidades socioculturais. O pós-modernismo e o pós-humanismo, são, assim, definições ainda abertas que talvez deem conta, mais apropriadamente do que o modernismo e o humanismo, da complexa vascularização e das inusitadas ligações entre subjetividade e ciência.

Que o humanismo iluminista sofreu grande desgaste desde o final do oitocentos e ficou em pedaços depois das duas grandes guerras do novecentos é coisa bastante clara. Menos claro é saber o que desse humanismo restou na sensibilidade do pós-guerra, e mais: que “outro humanismo” nos ajudaria a destrinchar esse novo homem não somente sem qualidades, tabula rasa na sociedade massificada, mas profundamente imbricado, material e mentalmente, com uma tecnologia cada vez mais enraizada no modus vivendi, e uma subjetividade cada vez mais flexível, não consecutiva, sem histórico, intercambiável? Para tão espinhosa questão, o jeito não seria caminhar em direção a uma resposta, mas ramificar essa pergunta em interrogações menores, desdobráveis nas suas particularidades. Esse é, ao meu ver, o movimento empreendido por Primo Levi na sua coletânea de contos Histórias Naturais.

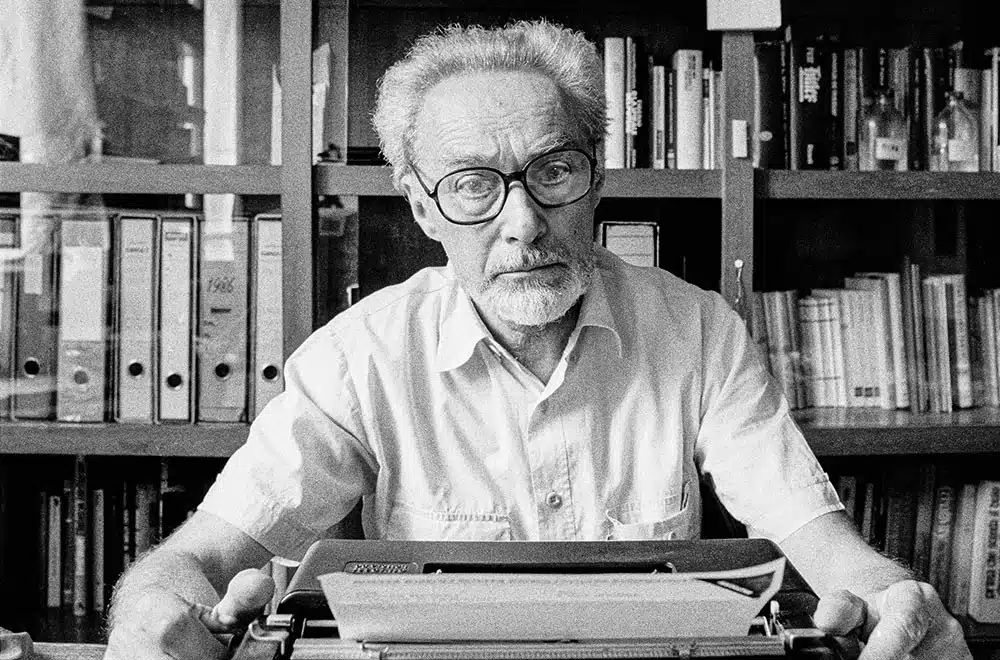

Primo Levi, químico e proeminente escritor italiano, lembrado principalmente como memorialista dos horrores de Auschwitz, onde esteve confinado por onze meses, entre 1944 e 1945, é um humanista quando trata dos traumáticos eventos que testemunhou, porém testa, com a dedicação de um químico, os limites desse humanismo na sua prosa curta de ficção científica. Vejamos como os contos de Histórias Naturais (publicados integralmente no Brasil pela Companhia das Letras, como parte do volume 71 contos de Primo Levi, e traduzidos por Maurício Santana Dias), valendo-se de sutil ironia, humor e fatalismo, tensionam o moribundo humanismo com a história de indivíduos cada vez mais dissociados dos atributos “humanos”, provocando, assim, questionamentos que um pouco mais tarde ganhariam forma e fama nos estudos de pesquisadores como Latour.

II.

A matéria-prima da literatura de Primo Levi sempre foi o ser humano no seu aspecto mais direto, ou seja, biológico, social, antropológico. A maneira de observar e interpretar o ser humano, porém, nem sempre foi a mesma: do humanismo franco e da prosa sensível dos dois primeiros livros, É isto um homem? (1947) e A Trégua (1963) — humanismo esse que surge em contraste e por necessidade de resistência frente a uma desumanização tão violenta —, passa, nas duas seguintes publicações, Histórias Naturais (1966) e Vício de Forma (1971), a uma discreta e distante ironia que, apesar de humanista, sim, não faz outra coisa senão pôr em dúvida o humanismo e deixar à mostra o feérico teatro em que máquinas, bestas e homens revezam os seus papéis.

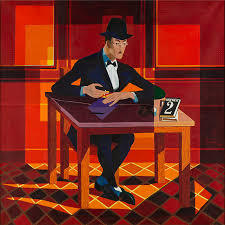

Tratando desde invenções que substituem a criatividade e o engenho humanos a relações simbióticas entre homens e máquinas e homens e animais, os quinze contos de Histórias Naturais são todos uma provocação, em tom desapaixonado e estilo sóbrio, acerca do futuro da identidade humana num mundo otimizado tecnologicamente. Levi, mesmo quando nos apresenta mirabolantes progressos da ciência, jamais perde de vista a objetividade, as consequências materiais e os fundamentos científicos desses “progressos”. A ironia, entretanto, ao mesmo tempo que pontua a distância emocional entre autor/narrador e tema, conduz as histórias para além do círculo estéril da “ficção científica” que se reduz à explicação de tecnologias imaginárias. A ironia, nesses contos de Levi, constitui a abertura questionadora que faz de cada história uma provocação direcionada às velhas e tão automáticas definições de humanidade, identidade e até mesmo de espaço e tempo.

A personagem principal do conto “A Bela Adormecida na geladeira”, por exemplo, após séculos vivendo congelada, tendo um ou dois degelos por ano para comemorar o seu aniversário e fazer algum exame, resolve, em um desses aniversários, abandonar a experiência-experimento da seguinte maneira: simula estar apaixonada por um dos convivas da festa, consegue enganá-lo e, por fim, faz dele o seu cúmplice de fuga. Ela troca a promessa de uma quase-eternidade pela vida imprevisível fora da geladeira. Para um conto que remete no seu título a uma fábula clássica e desenvolve na sua trama uma meticulosa situação de ficção científica, nada mais irônico que, nas páginas finais, desviar a ação tanto da moral fabular quanto do protagonismo estéril da tecnologia, para um desfecho tão — por que não repetir mais uma vez essa palavra? — humano.

Os contos do Sr. Simpson: a dissolução gradual dos atributos humanos

A maior parte dos contos de Histórias Naturais fala da perda de algum atributo humano. Há, porém, entre esses contos, uma série de histórias interligadas que tratam disso de um modo específico e consecutivo. Os contos protagonizados e narrados por um poeta anônimo e coprotagonizados pelo Sr. Simpson, representante comercial da empresa norte-americana NATCA, são como uma coluna vertebral que fazem do livro uma viagem pela dissolução humana, do caso mais trivial ao mais expressivo. Todas as histórias centram-se em invenções que irão distorcer ou deslocar algumas das principais particularidades humanas.

No primeiro conto dessa série, intitulado “O versificador”, o Sr. Simpson oferece ao poeta, que produz sob encomenda, uma alternativa para suprir a alta demanda de poemas destinados aos mais diversos fins. Apresenta-lhe, então, o versificador, máquina que cria versos segundo as exigências inseridas em seu sistema. Hesitante no começo, o poeta maravilha-se com o invento e o incorpora na sua rotina de trabalho. A capacidade criativa torna-se, assim, atributo não mais exclusivo do homem e, portanto, dispensável à medida que uma máquina pode utilizá-lo de maneira mais certeira.

No conto seguinte da série, “Ordem a bom preço”, o Sr. Simpson apresenta ao narrador uma máquina que duplica objetos tridimensionais. Novamente o narrador hesita, porém, como da outra vez, adquire o invento. O mimete (este é o nome da máquina) duplica as coisas com espantosa perfeição a ponto do narrador ter dificuldade em distinguir entre original e cópia. Diverte-se duplicando pequenos objetos, primeiro os mais banais, depois objetos de maior valor, como diamantes, e, por fim, uma aranha e uma lagartixa, que implicam não só na reprodução de formas, mas na recriação da vida. A ironia de Levi não perde a oportunidade: o narrador, que consegue recriar a vida no quinto e no sexto dia desde a aquisição do invento, nos diz: “No sétimo dia descansei.” Esse deus de laboratório, munido do seu “sopro de vida”, vai roubando das coisas orgânicas e inorgânicas a sua singularidade material, e é no conto seguinte, “Algumas aplicações do mimete”, em que um amigo do narrador vai um pouco mais longe na técnica duplicadora e recria a própria esposa, que presenciamos as consequências definitivas do uso do mimete: o indivíduo perde a exclusividade sobre o próprio corpo; a relação criador-criatura torna-se horizontal; a vida entra no vertiginoso jogo da reprodutibilidade mecânica, antes reservada somente às coisas e tão intimamente ligada à voracidade mercadológica.

O conto seguinte, “Medida da beleza” nos fala de um invento que, como anunciado no título, mede a beleza. O calômetro é uma espécie de câmera que, apontada para um indivíduo, apresenta um valor que determina se essa pessoa é menos ou mais bela. Poderia ser um conto banal, mas então o narrador nos apresenta a maneira pela qual o calômetro funciona e somos provocados mais uma vez pela ironia leviniana: o aparelho é regulado segundo os padrões de beleza da moda, porém, pode ser ajustado às preferências do usuário. Se por um lado o calômetro priva quem o usa de julgamento subjetivo, sobrepondo as regras da moda ao juízo particular, por outro satiriza esse mesmo juízo ao imitá-lo, como se ele, por si só, não desse conta de fazer escolhas e emitir opiniões. Uma maquininha que ou despreza critérios pessoais em prol das tendências ou atrofia o ego de quem a utiliza. Seria esse o protótipo dos algoritmos que colonizam o nosso dia a dia? Que provocação aguda, para os leitores do século passado e para os do nosso!

Sigamos: o conto “Pleno emprego” nos apresenta a um Sr. Simpson já veterano como representante comercial da NATCA. Um pouco frustrado com os lançamentos dos últimos anos, embrenha-se num inusitado projeto pessoal. Convidado por Simpson à sua casa, o narrador toma ciência desse projeto: o estudo minucioso acerca da comunicação entre certos insetos, a decifração dessa linguagem e, por fim, o adestramento de espécies que possuem rígida organização social, como as abelhas e as formigas. Enquanto as abelhas são educadas para cuidar do jardim e do pomar, as formigas são treinadas para produzir, em série, pequenos resistores com grande potencial de retorno financeiro. Além da clara crítica à exploração dos trabalhadores, o conto expropria do homem a sua capacidade técnica da maneira mais farsesca possível, confiando não a máquinas, mas a pequenos insetos o que em outros tempos era exclusividade de mãos humanas. Outra vez, como em “A bela adormecida na geladeira”, o conteúdo fabular é retrabalhado em prol de uma questão que foge a qualquer moral de conto de fadas, neste caso, a permutação da técnica entre indivíduos originalmente tidos como humanos e não humanos, que agora, com eles sujeitos às exigências do capitalismo amoral e voraz, torna indistinta a fronteira entre homem e animal.

Por fim, “Regime de aposentadoria”, o último conto da série de narrativas que giram em torno das invenções defendidas pelo Sr. Simpson, e também o último conto de Histórias Naturais, inicia-se com o narrador encontrando Simpson, recém-aposentado, em uma feira tecnológica. Este lhe conta de um invento inédito, o Torec (Total Recorder), cujo uso lhe é exclusivamente concedido pela NATCA, por tempo indefinido, como agradecimento pela sua dedicação profissional. O narrador, então, vai à casa de Simpson, que lhe apresenta a máquina e explica o seu funcionamento: paroxismo da realidade virtual, o Torec oferece, por meio de um capacete cheio de eletrodos que agem conforme a fita escolhida, experiências sensíveis enviadas diretamente ao cérebro, sem a mediação das sensações. Gravam-se as pulsões cerebrais de pessoas experienciando situações específicas, e essas gravações, então, são inseridas na máquina que repassa, integralmente, todas as sensações ao cérebro do usuário do Torec. Prazer, dor, alegria, medo, entusiasmo, ou qualquer outro sentimento pode ser encontrado, sob diversas vivências, nas inúmeras fitas que formam a coleção de “momentos”. Outro detalhe importante: “Quando a fita acaba, conserva-se uma lembrança normal da experiência, mas durante cada fruição a memória natural é suplantada pelas recordações artificiais gravadas na fita; por isso as fruições precedentes não são recordadas, nem sobrevém tédio ou cansaço. Cada fruição de uma determinada fita pode ser repetida infinitas vezes, e a cada vez ela é tão vívida e cheia de imprevistos quanto antes”. Simpson, sentindo o peso da velhice, preso aos limites dessa condição, acaba fazendo do uso do Torec um vício, substituindo a sua vida e a sua identidade pelas vidas e identidades oferecidas pela máquina.

Levi nos leva, assim, ao último degrau da desumanização. Após tantas perdas, desde a anulação da capacidade criativa em “O versificador”, agora o que se perde é o próprio corpo, tornado inútil a partir do momento em que toda a experiência aporta diretamente no cérebro, sem a mediação da matéria sensível. A carne abandona o contato com a realidade, apaga-se de significados e história. Mas não é somente a matéria o que se perde nesse caso: também a identidade “humana”, temporal, conflituosa, é abdicada em prol de uma identidade hiperformalizada, pré-concebida pelo mecanismo tecnológico, alheia à passagem do tempo e às contradições mundanas. Esse último conto, portanto, não somente dissolve as duas derradeiras instâncias que poderiam definir um indivíduo enquanto humano (sua integridade material e sua identidade psíquica) como também contesta o tempo e o espaço tais como os conhece o senso comum.

Simbioses, “curas” e “melhoramentos”

Os outros nove contos do livro tratam também de deformidades da chamada natureza humana, direta ou indiretamente. Alguns deles, por exemplo, humanizam o que se poderia crer absolutamente distante dos valores humanos. Em “Cladonia rapida”, os carros são vistos sob uma ótica que lhes infunde personalidade e temperamento. Em “O amigo do homem”, presenciamos a humanização de uma espécie de verme parasita, a tênia. Esse verme, descobre-se, possui certos padrões de células epiteliais que, decifradas, revelam ternas mensagens urdidas na mais clara linguagem. Já em “Quaestio de centauris” a vítima da humanização é uma besta, um centauro construído com toda a minúcia factual tão cara a Primo Levi (e eis aqui, outra vez, a fábula, o mito desviado ao mundo conflituoso das situações empíricas). Nesses três contos surpreendemos não só a humanização de máquinas, vermes e bestas, como somos levados a admitir uma simbiose profunda entre o homem e o seu automóvel, o homem e o verme que o parasita, e o homem e a besta com a qual cria laços afetivos.

Ocorre, nessas narrativas, mas também em algumas outras, uma horizontalização das formas de existência. Em “Censura na Bitínia”, por exemplo, os departamentos de censura de um país passam a ser, após a estafa dos empregados humanos, mecanizados, porém, devido a alguns graves erros das máquinas, e após acuradas pesquisas, substituem-se os aparelhos por equipes de galináceos treinados. Os departamentos passam dos humanos às máquinas e das máquinas aos animais sem nenhum sobressalto. Ao mesmo tempo que nos parece haver uma desumanização das instituições, acabamos por perceber que “humano” ou “desumano” não são mais palavras em jogo: tudo e todos estão misturados, nivelados por uma espécie de cegueira ou absurdo. Em outros contos, igualmente irônicos, porém muito mais escuros e fatalistas, a tônica é o descompasso entre o que a ciência pode admitir como “melhoramento” ou “cura” e a integridade da moral humana. Não à toa a cidade destruída pela guerra constitui o cenário dos dois contos mais pessimistas do livro, “Borboleta angélica” e “Versamina”. Isso porque Levi não esquece o trauma do Lager, assim como não esquece que foi uma ciência desesperada por resultados extraordinários, totalmente despida de sensibilidade humana, o que viabilizou o tétrico experimento dos campos de concentração.

Em “Borboleta angélica”, um cientista desaparecido, autor da teoria de que os seres vivos tais como conhecemos não passam de indivíduos presos em estágios que poderiam ser superados caso vivessem mais tempo, deixa atrás de si um tênue rastro dos monstros criados no intento de melhorar as espécies. “Versamina”, por sua vez, conta de um cientista que procura e alcança uma substância capaz de transformar a dor em prazer. Ele faz uso dessa substância até que ela lhe toma as sensações e torna o desejo pela dor (ou seja, pelo prazer) em compulsão que o leva ao suicídio. Teriam as profundas dores do século XX levado Primo Levi e o seu personagem a buscar um desvio do sofrimento? O fato é que essa “cura” da dor, Levi nos mostra com melancolia, por mais que prometa alívio, aniquila a identidade ao romper a correspondência entre sensação e mundo objetivo, dissolvendo o indivíduo enquanto ser histórico e despindo-o, portanto, do seu significado.

“O sexto dia”, num tom farsesco e muito mais leve, imagina a criação do homem empreendida por uma série de engenheiros que nem sempre estão de acordo. Eles almejam a perfeição do projeto, mas o tempo e as ordens da diretoria atropelam tudo e despacham o “homem” do jeito que é possível. Mais uma vez acentua-se a tensão entre as utopias científicas e os imperativos práticos, mas não só isso: acentua-se também a afirmação de que o homem é produto instável, imperfeito, imprevisível e que, por isso, é sempre recomendável lembrar que uma ciência maior que a medida humana pode não levar a bons caminhos. Finalmente, “Os mnemagogos”, primeiro conto da coletânea, está delicadamente ligado ao último, “Regime de aposentadoria”, na medida em que um velho médico encontra num meticuloso jogo olfativo a renovação constante das suas memórias e a resistência ao tempo.

III.

Difícil ler esses contos sem lembrar do transumanismo, que tão veementemente defende a transformação da condição humana pelas tecnologias, e cujas principais palavras de ordem são “superação”, “controle” e “melhoramento”. Também nos vem à mente, claro, a postura mais crítica do pós-humanismo, que, de acordo com Marcelo El Khouri Buzato, “não funciona como área ou disciplina, mas como uma frente heterogênea, por vezes contraditória, de debate filosófico, prática cultural, inovação tecnocientífica e militância política. Nele se enredam argumentos, objetos, teorias, métodos e, principalmente, indagações e provocações que emergem da ruptura de binários constitutivos do humanismo, como: sujeito vs. objeto, cultura vs. natureza, humano vs. não humano (máquina, animal, objeto) ou mente vs. corpo etc”1.

Nesses contos de Primo Levi, sem dúvida, podemos encontrar as questões que anos mais tarde provocariam os estudos de ciência, tecnologia e sociedade. Aqui estão as simbioses homem-máquina-animal, aqui estão os dilemas morais causados pelo desvinculamento humano da ciência, aqui estão as deformidades do “humano” e a insuficiência dessa palavra conforme a definição iluminista para dar conta da realidade contemporânea. Bruno Latour, citado no começo deste ensaio, tratará disso tudo de maneira tão profunda e às vezes labiríntica, porém com um leve otimismo em relação ao futuro da ciência e do homem. Primo Levi, por seu lado, pode até mesmo fazer uso do humor, como faz brilhantemente, mas mantém a firmeza do seu pessimismo, talvez porque tenha entendido, na pele, aliás, que a humanidade atingiu o seu ponto de inflexão, a partir do qual não mais é possível refazer o caminho; talvez porque, transformando a herança do pensamento leopardiano, ele encontre mais beleza, ou a única beleza possível, na lucidez que não se furta de ver esse tão doce naufragar.

André Cupone Gatti é escritor e tradutor graduado em Letras português-italiano pela FFLCH-USP, instituição em que atualmente realiza seu mestrado em tradução literária, o qual propõe uma tradução comentada de alguns capítulos do romance Infanzia di Nivasio Dolcemare, do escritor italiano Alberto Savinio.

- BUZATO, Marcelo El Khouri. O PÓS-HUMANO É AGORA: UMA APRESENTAÇÃO. Trabalhos em Linguística Aplicada [online]. 2019, v. 58, n. 2 [Acessado 15 Dezembro 2024], pp. 478-495. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/010318135657412822019>. Epub 23 Set 2019. ISSN 2175-764X. https://doi.org/10.1590/010318135657412822019. ↩︎