por André Chermont de Lima

………

Neste 5 de maio celebra-se o Dia Mundial da Língua Portuguesa. A ideia foi gestada pela Comunidade dos oito países lusófonos (CPLP) em 2009 e adotada no ano passado pela UNESCO, o que lhe rendeu o tão esperado selo de internacionalização. Esperado, necessário e algo injusto: homenagear o quinto idioma mais falado no planeta numa efeméride criada por dois organismos internacionais é um pouco frustrante; por outro lado, o português, como língua de cultura, de produção cultural, é pouco reconhecido pelo resto do mundo, o que exige que se idealize alguma coisa para tirá-lo do limbo.

……..

…………

Não fosse o cancelamento de toda a agenda oficial do sistema das Nações Unidas, por causa da Covid-19, as celebrações, em Paris e Lisboa, previam manifestações folclóricas, discursos de personalidades, exposições artísticas, simpósios etc. Agora, diante da pandemia, o 5 de Maio será recordado por postagens nas redes sociais. A estreia do português como língua mundial fica para o ano que vem.

Talvez o vazio deixado pelo adiamento dos compromissos oficiais tenha servido para não nos deixarmos distrair de uma questão, algo desagradável, que incomoda todo brasileiro que lê. Se o português como língua de cultura não é especialmente cativado mundo afora, o Brasil como país produtor de literatura é quase um ente imaginário, uma fantasia exótica. Este ensaio, portanto, não tem a finalidade de enaltecer a riqueza cultural do mundo lusófono por ocasião das celebrações que deixaram de acontecer – a não ser que por linhas tortas, convidando antes o leitor para uma reflexão a respeito do problema da falta de conhecimento e reconhecimento das letras brasileiras. Como não há resposta fácil (ou possível) para o enigma, reitero o propósito de despertar para a reflexão, nada além.

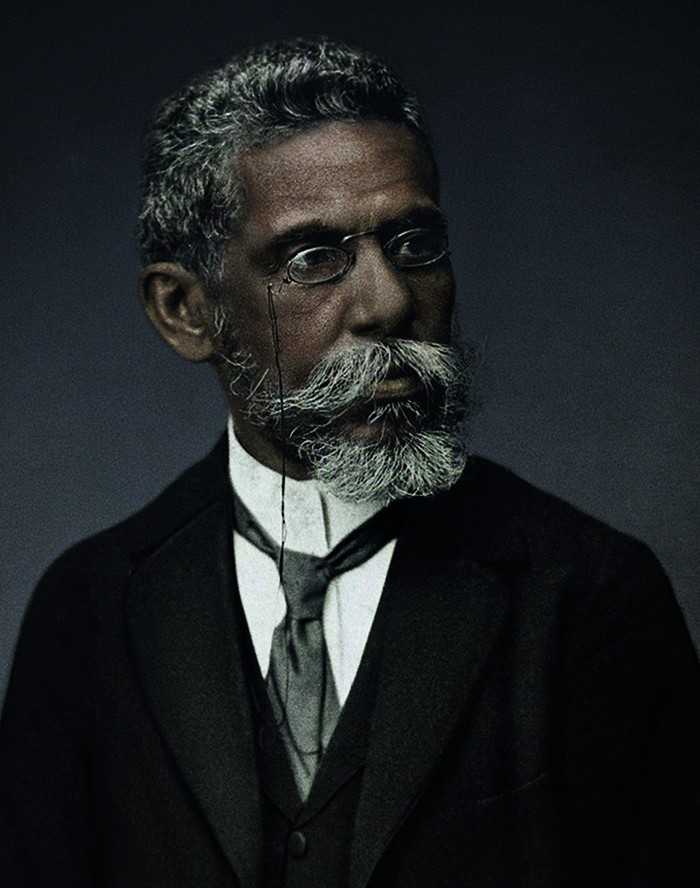

Em um admirável posfácio publicado na versão alemã das “Memórias Póstumas de Brás Cubas”, Susan Sontag escreve: “Machado seria mais conhecido se não fosse brasileiro e se não tivesse passado sua vida inteira no Rio de Janeiro – se fosse por exemplo italiano ou russo ou até mesmo português. No entanto, a dificuldade não está simplesmente no fato de Machado não ter sido um escritor europeu. Ainda mais notável (…) é ser pouco conhecido e quase não lido no resto da América Latina – como se fosse até hoje difícil de digerir que o maior autor que a América Latina produziu escrevesse em português e não em espanhol”.[1]

…..

…….

Se acolhermos a tese de Sontag – secundária, a propósito, em relação às ideias centrais do posfácio, mais preocupadas com a natureza da autobiografia de ficção – temos de concordar com duas proposições: primeiro, Machado de Assis é pouco conhecido por ser brasileiro; e segundo, porque escreveu em português e não em outra língua mais “acessível”, como o espanhol. Se quisermos ir além, aceitaremos também a ideia de que nosso maior prosista sofre, até hoje, com alguma espécie de má vontade ou inveja estrangeira (“difícil de digerir”) derivada dessa dupla condição linguístico-geográfica.

Tal percepção não se limita, claro, a Susan Sontag; lembro-me de uma rápida conversa com Milton Hatoum, durante a primeira edição da Flip inglesa, em 2013. Falávamos de Nelson Rodrigues e lamentávamos o seu absoluto desconhecimento fora do Brasil. O escritor não deixou dúvida de que se ele (Nelson) escrevesse em inglês já teria sido amplamente publicado no mundo inteiro.

……..

……….

A ideia é simples e de fácil aceitação, se não fosse, talvez, simples demais – e de certa forma confortável, porque nos coloca em posição de vítimas de uma ordem injusta, de um estado de coisas que nos desfavorece, sem que saibamos muito bem os motivos. Se Machado de Assis, nosso maior escritor, nunca “se distanciou mais de 75 milhas de sua cidade natal”, como afirma Susan Sontag noutro trecho, seria esse dado razão suficiente para não ser lembrado? Se o Brasil do final do século XIX jazia na última fronteira do mundo civilizado, o de hoje é plenamente conectado com o resto do planeta e conhecido por todos – e não foi obstáculo para que o solitário Paulo Coelho se tornasse dos autores mais vendidos e traduzidos de todos os tempos. A América hispânica, da mesma forma, deu a luz a duas gerações de escritores celebrados mundialmente. E o que dizer do português, língua mais falada que o russo, o italiano e o alemão, que jamais impediu a difusão e admiração de Camões, Fernando Pessoa ou Saramago? Se aceitarmos a tese de Sontag sobre a maior acessibilidade do espanhol, como explicar o fenômeno da literatura russa? Ou Ibsen? Ou os festejados japoneses de hoje? Infelizmente, esse encadeamento de ideias acaba por nos levar aonde não queremos: à conclusão, certamente equivocada, de que o problema não está nem na língua nem na geografia, mas talvez no merecimento. Seria a literatura brasileira arte de menor interesse, capacidade de sedução ou compreensão, uma fonte oculta de onde bebem alguns happy few, “brasilianistas”, clubes de tradutores e críticos dedicados a uma causa extravagante? Privilégio de um punhado de adoradores? Ou, em última instância, quem sabe, literatura de menor qualidade?

A falta de reconhecimento na forma de prêmios internacionais seria um esboço de explicação. Nunca ganhamos o Nobel de literatura. João Cabral de Mello Neto trouxe para casa um Neustadt, o que pouco o ajudou a assegurar a fama internacional que merece. É lícito discordar dos critérios de escolha, como sempre, lembrando as grandes figuras ignoradas e os medíocres premiados (é bom ter em mente que listas de não-premiados são tão ricas quanto listas de premiados), a orientação política, a estética da moda etc., mas o fato é que o que está em jogo é o prêmio como plataforma de divulgação. Justa ou não, a escolha de Vargas Llosa abriu os olhos do mundo para a literatura peruana. Além disso, a lógica é inversa: premiações derivam, na maior parte dos casos, da consagração (raríssimos os galardoados com um Nobel que não fossem previamente conhecidos ao menos em amplos círculos literários – a Academia de Ciências da Suécia é um órgão de reconhecimento, não um revelador de talentos), que por sua vez deriva do conhecimento, que depende das traduções. E a precondição para as traduções é, de um lado, a disponibilidade de bons tradutores e, de outro, o interesse das editoras e do público. O problema não parece ser a existência de versões: tanto nos principais países europeus como nos Estados Unidos e na América Latina nunca faltaram tradutores renomados para as letras brasileiras, como Kurt Meyer-Clason e John Gledson. Mesmo obras praticamente impossíveis de traduzir, como o “Grande Sertão: Veredas”, não devem a ignorância dos estrangeiros à inacessibilidade: a obra-prima de Guimarães Rosa está disponível nos principais idiomas do mundo – o que não deixa de ser um feito extraordinário.[2]

……

……..

Já que mencionei o tema da tradução, outra explicação atraente poderia ser a falta de apoio oficial. Somos brasileiros, afinal, e gostamos de nos queixar das autoridades e das políticas – ou da falta delas. Contudo, logo descobrimos que o Itamaraty e a Biblioteca Nacional mantêm ativos programas de incentivo a tradutores, por meio de bolsas de formação ou projetos específicos de tradução. Outras iniciativas, bem ou mal sucedidas, contemplam concursos de monografias dedicadas a autores nacionais, participação ativa nas principais feiras internacionais do livro, seminários, missões de escritores e acadêmicos mundo afora e financiamento de publicações, comerciais ou não. E, apesar de todo esse esforço – que poderia ser maior mas poderia ser muito menor –, peça a qualquer passante numa rua de Nova York ou Madri para listar autores latino-americanos, e provavelmente ninguém mencionará um brasileiro. De qualquer forma, assim como no caso das premiações, a premissa também me parece errada. Ao contrário do cinema e das artes plásticas, por exemplo, a literatura permanece parcialmente imune a políticas de fomento. É possível estimular o público, estrangeiro ou local, a assistir a filmes ou visitar exposições; é possível irrigar as livrarias com novas edições e seduzir, até certo ponto, editores a conhecerem autores desconhecidos. Mas a história mostra que grandes talentos literários jamais dependeram de seus governos para serem descobertos, da mesma forma que jamais foram sufocados durante muito tempo por eles. A arte é dotada dessa resiliência que acaba por transpor obstáculos de todo o tipo: totalitarismos, censura, ignorância, preconceito, desconfiança. Como escreveu Bulgákov, manuscritos nunca queimam, e bons livros teimam em ser descobertos nos ambientes mais estéreis, nas línguas mais estranhas.[3]

O caso de Guimarães Rosa remete-nos a um problema de natureza mais especificamente literária. Ele, que coincidiu cronologicamente com o boom do “realismo fantástico” hispano-americano (termo tão ruim como o “neorrealismo” que também se usou para descrever o movimento), não conseguiu aproveitar a “onda” e se desfez na autoctonia, numa fama ambígua de regionalista misturado com modernista tardio, incompreensível em sua própria língua e mais ainda nas outras. Como se o “Ulisses” de Joyce ou “Berlin Alexanderplatz” de Döblin tivessem sido impedidos de circular por causa disso… como se qualquer poesia não fosse, em última instância, intraduzível. A consequência desse apaziguamento com a inacessibilidade atingiu no âmago o “romance brasileiro”, que, ao longo de boa parte do século XX, praticamente confundiu-se com o romance regional. Como lembra Carpeaux, não existe no Brasil “um movimento comparável à evolução do romance hispano-americano dos últimos dois decênios [ele escrevia nos anos 50]. Em vez disso, houve outro movimento, nada inferior quanto ao valor, mas limitado a outra região do país, ao Nordeste (…). Uma literatura regionalista (…) que procura e encontra os valores universais do sofrimento humano e da esperança de salvação no futuro”.[4] As dificuldades inerentes ao particularismo – não sabemos até que ponto o estrangeiro compreenderia de forma plena um Lins do Rego, um Graciliano Ramos, uma Raquel de Queiroz, embora as fórmulas de Jorge Amado tenham conseguido o improvável – levaram o mesmo Carpeaux a arriscar que a “contribuição propriamente estético-literária da literatura brasileira à literatura universal limita-se principalmente à poesia”, ainda que nossos grandes expoentes, segundo ele, ainda aguardassem “tradução à altura”.[5] Antes dos regionalistas e modernistas viveu Machado de Assis, o gênio fundador que, apesar de bem traduzido, foi descoberto tarde demais, em épocas onde um solitário gênio da virada do século não passou de novidade histórica, e não influenciava mais ninguém. Aliás, Machado parece estar sendo continuamente descoberto: Susan Sontag o conheceu no início da década de 50, após a primeira tradução para o inglês de “Memórias Póstumas”, e Harold Bloom bem depois, já neste milênio.

……..

………

Tudo contribuiu para a etiquetagem: um pai fundador pós-romântico seguido por duas ou três gerações de regionalistas exóticos. O suficiente para criar má vontade e preconceito contra os clássicos e, por tabela, contra o vasto time dos contemporâneos, que já não têm mais nada de regionalistas ou de exóticos, ou os poetas, ou os prosistas que nunca foram uma coisa nem outra, como o sempre injustiçado Lima Barreto. Clarice Lispector parece ter sido das poucas a vencer essas barreiras, embora postumamente – ela é hoje, na companhia de Jorge Amado, dos nossos poucos autores (mulheres ou homens) bem difundidos e bem lidos no estrangeiro. A dinâmica assemelha-se à da música clássica brasileira, cuja imagem, ao mesmo tempo em que presa à gravidade irresistível de Villa-Lobos, sucumbe à curiosidade do estrangeiro que já sabe o que quer de antemão: colorido, ritmo. Nossos compositores não deveriam compor sinfonias – e se insistirem, pelo menos nada muito dissonante, e de preferência com marimbas…

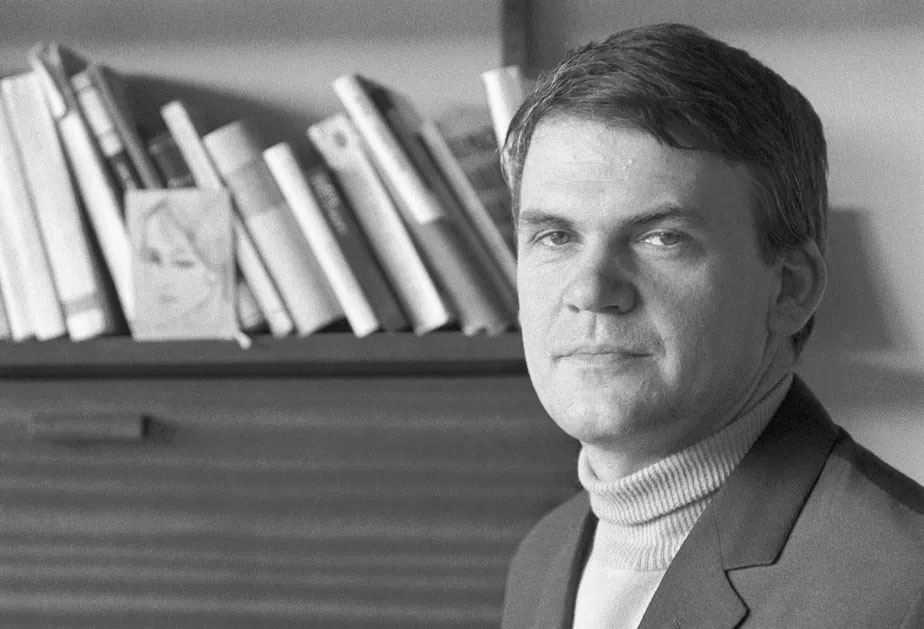

Na coleção de ensaios encadeados que compõem “Os Testamentos Traídos”, Milan Kundera faz a inesperada observação de que escrever em alemão foi na verdade prejudicial a Kafka: havia a pobreza vocabular da “língua alemã de Praga que, distanciada do ambiente popular, se ressecava”; havia, também, o isolamento literário da capital tcheca, obrigando-o a lidar com editores alemães que se “ocupavam pouco desse autor que mal conheciam em pessoa”. Esse foi um dos muitos motivos possíveis para que Kafka tenha deixado incompletos seus romances: “se um autor não tem perspectiva concreta de editar seu manuscrito, nada o estimula a dar nele o último arremate”.[6]

A pergunta inevitável – e se Kafka tivesse escrito em tcheco? – não leva a uma resposta previsível. Pois, apesar de escrever em uma língua que abria mais facilmente suas portas para o reconhecimento, o escritor foi dupla vítima do provincianismo (a língua moribunda e a cidade culturalmente periférica) – o mesmo provincianismo que maltratou o compositor Leoš Janá?ek, seu conterrâneo e contemporâneo. Kundera trata dos dois, e de mais um punhado de escritores e músicos, num envolvente contraponto. Criador de uma linguagem musical pessoal e inovadora, Janá?ek não teve muita saída: foi menosprezado pelo público, críticos e músicos em seu país e, ao mesmo tempo, inserido numa tradição “nacionalista”, que remontava à primeira metade do século XIX, mas à qual não pertencia. Em outras palavras, Kundera fala da força centrífuga e sufocante das culturas nacionais, que não permitem facilmente que seus filhos alcancem a universalidade: “Escondidas por trás de suas línguas inacessíveis, as pequenas nações europeias são muito pouco conhecidas; pensa-se, de modo muito natural, que reside nisso a vantagem principal para o reconhecimento internacional de sua arte. Ora, é o contrário: essa arte está em desvantagem porque todo mundo (a crítica, a historiografia, os compatriotas e os estrangeiros) cola essa arte em cima da grande foto da família nacional e não deixa que saia de lá”.[7] Paralelamente, Kundera descreve como Hemingway, o estereótipo do artista cosmopolita, foi também rebaixado por interpretações kitsch e releituras moralistas. O provincianismo não conhece limites.

……….

………..

A definição do “provinciano” guarda esse paradoxo: a necessidade de ser benquisto e bem-visto lado a lado com a dificuldade de aceitar julgamentos. Embora inseparáveis, essas duas características são de difícil equilíbrio. Quando sentimos o impulso de sermos celebrados, conhecidos, nos preparamos para o pior com um frio na espinha: “literatura não é o nosso forte, mas somos o país da MPB e do futebol”; quando o medo da rejeição fala mais alto, porém, contentamo-nos com a arrogância: “azar o deles que não conhecem nem nunca conhecerão nossos autores”. É essa lógica que nos faz chiar, com o amor-próprio ferido, ao tomarmos conhecimento (mais de 50 anos depois!) que Elizabeth Bishop elogiou o golpe de 64 e tinha contra nós um bom estoque de comentários condescendentes e críticas maldosas. Também é a lógica que faz guardarmos nosso legado literário como bibelôs, junto à tal foto de família, nós, inflados de orgulho e suscetíveis ao mesmo tempo, voltados para dentro por medo e vergonha. De novo Carpeaux: “ignorando de propósito ou desprezando a literatura de nossos vizinhos, temos o direito de queixar-nos quando, em certos anúncios de firmas norte-americanas, aparece o brasileiro ‘típico’ com enorme chapéu mexicano na cabeça?”[8] Enquanto “Ulisses”, escrito em inglês, foi vertido para mais de 20 línguas, João Cabral e Manuel Bandeira nunca foram publicados em francês ou alemão. Não é só questão de exigirmos que nossas políticas públicas se preocupem com essa falha imperdoável – deveria ser questão de indignação coletiva. É mais seguro enaltecermos lá fora Vinicius de Moraes-compositor-e-letrista do que o Vinicius-poeta. No Brasil, “O Alienista” foi reescrito, numa versão simplificada para adultos, cheia de erros. Monteiro Lobato esteve prestes a ser banido. Fulano era amigo dos militares; sicrano flertava com o stalinismo. A lista de maus-tratos, autoimpingidos, parece não ter fim.

Mas e se nossa literatura não for assim tão boa? Não, não, nossa literatura é a melhor; a culpa é do português.

…………

…………

Notas:

[1] “Die Nachträglichen Memoiren des Bras Cubas” (tradução de Wolfgang Kayser), págs. 359-80. Manesse Verlag, 2003

[2] Pelas minhas contas, “Grande Sertão: Veredas” foi traduzido para nove idiomas.

[3] Otto Maria Carpeaux alertou, com ironia, para o risco do “chapabranquismo” que vem a reboque de programas oficiais de integração e fomento à cultura. “Sendo todas as academias, por definição, um pouco sonolentas, as atividades funestas desse ‘intercâmbio pan-americano’ são intensificadas por Institutos de Cultura, com conselhos compostos de pessoas gradas que não dão um tostão por literatura, mas dão a vida e muitos discursos por condecorações vistosas. Perde-se muito papel de boa qualidade, pois ninguém quer ler as traduções daqueles grandes poetas, publicados com subvenções dos Ministérios das Relações Exteriores”. “Integração Latino-Americana” , in “Ensaios Reunidos”, vol. II, pág. 724. Rio de Janeiro, UniverCidade Editora/Topbooks, 2005

[4] Carpeaux, Otto Maria. “História da Literatura Universal”, vol. IV, pág. 2755. Brasília, Ed. Senado Federal, 2008

[5] Idem. “Problemas de História Literária Brasileira”, in “Ensaios Reunidos”, vol. I, pág. 848. Rio de Janeiro, UniverCidade Editora/Topbooks, 1999

[6] Kundera, Milan. “Os Testamentos Traídos”, págs. 117, 263. São Paulo, Companhia das Letras, 2017

[7] Op. cit., pág. 201

[8] Carpeaux, Otto Maria. Op. cit., 2005, pág. 723

……………

………..

………..

Ensaio publicado originalmente em 2020.

As opiniões externadas neste artigo não refletem, necessariamente, posições do Governo brasileiro.