“Será que esperamos até tarde demais para fazer das nossas vidas um décimo do que somos capazes?” O Sr. Keating lança essa pergunta aos alunos da Academia Welton em sua primeira lição. Enquanto declinam maquinalmente a palavra “agricultura” com o professor de latim e o professor de trigonometria lhes faz ameaças na abertura do curso, o Sr. Keating, o novo professor de inglês, cruza a sala assobiando, sai pela porta dos fundos e convida os estudantes a o seguirem. É num saguão da, nas palavras de seu diretor, “melhor escola preparatória dos EUA” que, observando atentamente os retratos em preto e branco de ex-alunos, o professor sussurra em seus ouvidos, como se a sua voz emanasse do passado, carpe diem. Aproveitem o dia. Mais de 75% dos alunos da Academia Welton vão para as melhores universidades dos EUA, gaba-se o diretor — a exemplo de Aristarco, n´O Ateneu, para impressionar os pais pagadores. Embora Keating seja um ex-aluno da escola, ele não é um dos seus veículos de propaganda. Suas aulas não são voltadas para formar indivíduos bem-adaptados, médicos, engenheiros, advogados de sucesso, mas sujeitos transformadores, antes de tudo, de si mesmos. Keating está ali para salvá-los, e seus pais, é claro, desconfiam disso. No ritual de recepção da Academia Welton, os jovens seguram flâmulas com os pilares do ensino dessa instituição: “Tradition”, “Honor”, “Disciplin”, “Excellence”. Horas depois, já em seus quartos, parodiam esses princípios: “Travesty”, “Horror”, “Decadence”, “Excrement”. É só até aí que vai a sua capacidade de subversão. Afora isso, continuam muito bem-comportados e dizendo “Sim, Senhor” a seus pais e professores, mesmo quando discordam deles.

Welton é um internato como o Leôncio Prado, o Ateneu, o Seminário do Fundão e o Instituto Benjamenta. Se esses ambientes espelham a vivência de seus autores, é também verdade que o roteiro de Sociedade dos poetas mortos (1989) é baseado na experiência de Tom Schulman na Academia Montgomery Bell, em Nashville, onde foi aluno de Samuel Pickering, a fonte inspiradora do iluminado Sr. Keating. Nessa escola há uma postura rígida a ser seguida. Os estudantes não devem conversar durante as refeições, andam sempre uniformizados e devem se comportar, também, uniformemente. Disciplina significa respeito cego a seus mestres. Sua diferença é, exclusivamente, marcada pela presença de John Keating. Nenhum outro internato apresentou a seus alunos, mesmo que por engano, um professor assim. “Tornem suas vidas extraordinárias”, ele ensina, como um provocador. Em aula, o professor orienta os alunos a arrancarem as páginas de um capítulo do livro didático que traduz a interpretação poética por um gráfico. Keating chacoalha os seus espíritos domesticados. Agora, Shakespeare tem graça. O professor sobe na mesa e pede para que todos façam o mesmo, para que possam ver a vida de outro ângulo. Para que encontrem sua própria voz. “Ousem!”

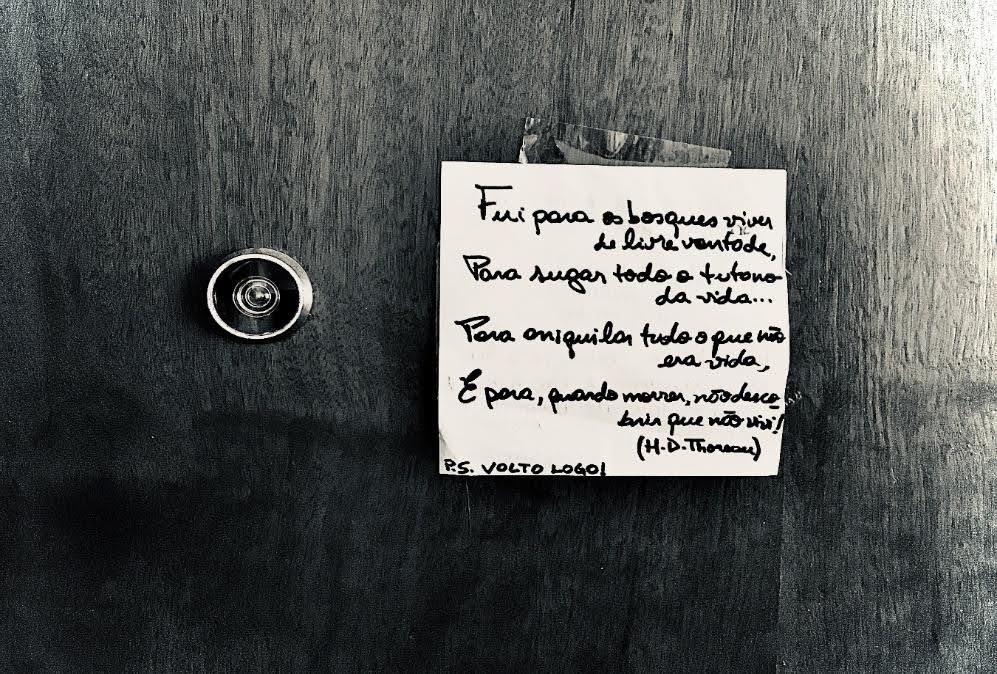

Esse grito de liberdade acena à desobediência civil, defendida por Henry David Thoreau em seu livro mais conhecido, de 1849. Livro que José leu com boa dose de entusiasmo. O autor americano abre seu manifesto anunciando o lema “O melhor governo é o que menos governa”. Essa perspectiva atende exemplarmente à necessidade de resposta que o filme de Peter Weir alimenta ao retratar como pano de fundo a aristocracia conservadora de uma pequena cidade americana dos anos cinquenta. Estamos ainda uma década antes dos hippies, que se valeriam do anárquico Thoreau como um dos gurus do movimento contracultural que deu uma resposta em massa à opressão. “O que John Keating (nome tão romântico, afinal) acrescenta à resposta que seus alunos podem dar é, justamente, a poesia”, José anota. Ao fazer aflorar a necessidade de libertação, até então reprimida nos estudantes, Keating é capaz de lhes conferir uma voz. “Nós não lemos e escrevemos poesia porque é bonito. Nós lemos e escrevemos poesia porque pertencemos à raça humana, e a raça humana está cheia de paixão.” Pode-se alegar que essa não é uma visão moderna de literatura, mas ela é, sem dúvida, libertadora. Os alunos descobrem que o professor participou, em seus tempos de aluno, de uma sociedade secreta, e decidem reativá-la. Na abertura das sessões, que ocorrem numa gruta em meio a um bosque nas cercanias da escola, o talentoso Neil lê um dos manifestos poéticos do século XIX contra a civilização industrial, Walden ou A vida nos bosques (1854), também de Thoreau: “Fui para os bosques viver de livre vontade, / Para sugar todo o tutano da vida… / Para aniquilar tudo o que não era vida, / E para, quando morrer, não descobrir que não vivi!”

A recorrência a filósofos e poetas livre pensadores, contestadores da ordem e do status quo, representa, no filme, a revivescência de um espírito romântico enfraquecido pela passagem do tempo, de uma têmpera heroica que resiste ao assujeitamento. José se dá conta de que, nesse sentido, a Sociedade dos Poetas Mortos apresenta pontos em contato com A Onda, por serem ambas agregações que inspiram uma juventude carente de sentido. Mas enquanto a primeira surge para ampliar horizontes através da palavra, a outra é um experimento que leva ao convívio num círculo cada vez mais restrito. Enquanto uma é uma experiência de descoberta e libertação, a outra leva ao controle e à exclusão. Ambos os professores empolgam, mas enquanto Keating inspira a vontade de descoberta e libertação individual, Rainer o faz pela força, pelo estímulo ao sentimento coletivo de onipotência. Nessa aproximação imaginária, o choque entre os discursos militar e cultural é sintetizado nas figuras dos estudantes que cometem suicídio em cada um dos filmes. “Há sempre (José anota em seu caderno) uma personagem suicida numa instituição total.” Basta comparar Neil e Tim, as personificações, respectivamente, da inspiração lúcida e da alienação cega, para vislumbrar que tipos de sociedade essas agremiações seriam capazes de gerar.

Estou me lembrando de um filme que incomodou José. O meu colega se refere a ele em suas anotações como “simulacro feminista”. Não se trata de pensar que meu colega menospreze o feminismo, pelo contrário. O problema de O sorriso de Mona Lisa (2003), de Mike Newell, é, nas palavras que extraio do caderno que venho consultando, “ter desperdiçado a chance de ser um bom filme para se tornar uma sombra de Sociedade dos poetas mortos”. Estamos, afinal, na mesma década de cinquenta, num campus similar ao do filme anterior, em uma escola preparatória ultratradicional dos EUA, cujas regras são confrontadas por Katherine Watson, uma jovem professora liberal de História da Arte. Ambos os professores incentivarão seus alunos, através da arte, a assumir sua identidade no mundo para além de uma profissão ou de um casamento — para além, portanto, de uma posição socialmente prevista. E ambos acabarão, de um modo ou de outro, dispensados de seus empregos. “Costelas de Adão”, aliás, é o nome da sociedade secreta de O sorriso…, outro arremedo do filme anterior, embora as reuniões entre as moças não vão além da fofoca sobre a vida particular da nova professora. A cena final repete o arremate emotivo da Sociedade... Enquanto Srta. Watson afasta-se do campus no banco de trás de um táxi, as alunas, visivelmente emocionadas, vestidas de togas pretas, seguem-na com suas bicicletas, sentindo-se desamparadas com a partida da mestra. Trata-se de uma narrativa tipicamente de gênero. Mas o que incomoda José é a ausência de uma relação realmente profunda com a arte. Ele considera “curioso que tanto Sheba Hart quanto Katherine sejam professoras de arte. Elas encarnam uma verdade incontornável: a arte é subversiva”. Mas a frase seguinte a esse comentário revela um julgamento: “Faltou explorar”. Se em Sociedade… a leitura dos textos é suficiente para incorporá-los à vivência dos alunos, uma vez que são eles que emprestam voz, ritmo e ênfase às palavras, aqui as alunas simplesmente olham para os quadros, sem exprimirem suas emoções diante deles. Elas não são capazes de dar vida às telas. Tampouco a professora vai além de perguntas do tipo “O que é arte?”, “Quando uma obra é boa ou má?”, “Quem o decide?”, sem percorrer, sem realmente adentrar nas telas com as palavras.

No entanto, em Wellesley, os limites de fruição artística são o menor dos problemas. Uma enfermeira é demitida por distribuir contraceptivos às alunas. Ela estaria incentivando a promiscuidade. O desejo de abrir as mentes com novas ideias esbarra numa fronteira comportamental bem mais difícil de transpor. “É um bom início desperdiçado”, anota José, sempre atento às telas. Na cena que justifica o título do filme, a mais ortodoxa entre as alunas, desiludida com o casamento tão sonhado, tenta convencer a sua mãe de que só lhe resta o divórcio. Ela aponta para uma reprodução de “Monalisa”, num livro aberto sobre a mesa, e pergunta à mãe o que ela vê e se, para ela, aquela mulher está realmente feliz. Por mais que José não demonize a anacronia, fere a sua sensibilidade estética, quanto mais em um filme que mantém a história da arte como pano de fundo, ver a “Monalisa” de Da Vinci enxertada na sala de estar da alta burguesia do pós-guerra norte-americano, sendo usada como “símbolo da angústia feminina mascarada num semissorriso de bem-estar”. Tampouco José acha razoável tomá-la como exemplo de um mundo que não se revela por suas aparências. “O enigma pintado por Da Vinci”, escreve em seu caderno, “resistirá ao filme”.

“Eu não sabia que exigindo excelência eu desafiaria ´os papéis para os quais vocês nasceram´”, Katherine dispara contra suas alunas, citando as palavras que uma delas escrevera num jornal do campus meses antes de, ela própria, descobrir os dissabores do casamento. Para além do que o filme realiza, Katherine Watson é uma personagem-símbolo que interessa a José. Uma jovem discreta formada em História da Arte em UCLA passa a ser rotulada como subversiva na fria e convencional Massachusetts. O choque comportamental reflete as diferenças culturais norte-americanas. Quando se trata de costumes, a região de New England, nordeste dos EUA, está décadas atrás da Califórnia. “São jovens ainda não eletrizados pela guitarra de Jimmy Hendrix. Eles não conheceram, até então, a fibra de Janes Joplin”, escreve José. Katherine rompeu com namorados, recusou um noivado, tem trinta anos e, para o constrangimento de suas alunas, não se sente nem um pouco encalhada. Afora isso, ela compara Picasso a Michelangelo, quando, para a diretoria da instituição em que leciona, a arte moderna não passa de borrões de tinta sobre uma tela. A força de Katherine vai além de sua capacidade de interpretar os quadros que admira. Ela não está atrás de formar domésticas de luxo, esposas capazes de declamar Chaucer enquanto passam as camisas dos maridos, ou de preparar deliciosos bolos de carne usando espartilhos provocantes. “Katherine não dá aulas no Instituto Benjamenta”, anota José. Ela oferece a suas alunas a alternativa de ir para a universidade, de ingressar no mercado de trabalho. Katherine inspira planos futuros equiparáveis aos dos homens, “e não sonhos de anulação e coadjuvância”.

José sente falta, assim como eu sinto, do frescor representativo de uma personagem como Katherine. Na verdade, em meio a tantos professores robustos, a ausência de uma professora à sua altura vem se tornando um incômodo. Eu — talvez seja apenas eu — gostaria que Katherine estivesse entre nós. Ela é o tipo de pessoa apta a enxergar os pontos cegos que nós vamos gerando simplesmente por nunca dirigirmos o olhar para determinado ângulo da realidade. Ela faria o possível para evitar, por exemplo, que Joan Castleman se transformasse em um fantasma. Refiro-me ao filme A esposa (2017), dirigido por Björn Runge e baseado no romance homônimo da escritora norte-americana Meg Wolitzer. Esposa de Joe Castleman, seu ex-professor e escritor de sucesso, Joan é, desde o nome, a versão feminina do marido. Mas se trata aqui de uma falsa coadjuvante. Cônjuge e mãe dedicada, ela renuncia à sua individualidade para apoiar o companheiro, que acaba de receber o prêmio Nobel de Literatura. Suas alegrias são as alegrias dele, suas conquistas, os triunfos dele. Há uma aparente sinergia entre o casal, que está longe, no entanto, de ser verdadeira. Joe fora um professor medíocre, um rapaz vaidoso, infiel, mimado e arrogante, mais interessado em suas alunas do que nas próprias aulas ou na escrita. Ele decide ficar com a bela e talentosa Joan, que se decepciona com a artificialidade das personagens que o marido cria. Incapaz de enxergar a mediocridade do homem por quem se apaixonara, Joan se dispõe a consertar seu primeiro romance, e com isso se inicia a série de sucessos editoriais que levarão o Sr. Castleman até a prestigiosa academia sueca. Sua esposa é, pateticamente, o seu ghostwriter. Ela passará oito horas por dia, ao longo de quarenta anos, trancada num gabinete — o gabinete de trabalho dele —, dando asas a uma imaginação que a tornará reconhecida como consorte de um consagrado escritor. Não se trata de uma mera assessora, um Ted Sorensen escrevendo os discursos do Presidente Kennedy, por exemplo, ou o Chalaça escrevendo para D. Pedro I. Políticos não recebem prêmios por seus discursos, e estes supostamente não refletem uma opinião que não seja deles. Mas é justamente o estilo de Joan, a sua imaginação, são os seus impasses e escolhas, as suas predileções e, enfim, a sua autoria que serão reconhecidos. E, apesar disso, será Joe quem receberá os louros. Não é difícil enxergar em Joan uma das brilhantes alunas de Katherine. Tão brilhantes quanto submissas. São mulheres treinadas desde cedo para sacrificar o próprio talento em favor de alguém que, não raramente, está longe de merecê-lo. Mulheres que não encararam de frente o papel para o qual nasceram.

No avião, de volta para casa, viúva e com um filho repleto de dúvidas, o que restará a Joan? Será que ela esperou até tarde demais para fazer da sua vida um décimo do que seria capaz?