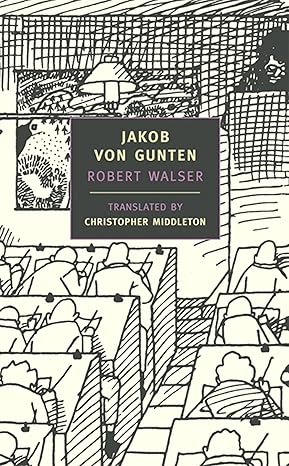

Há diferentes tipos de internatos. Dentre eles, o Instituto Benjamenta é singular. Trata-se de uma escola de criados, presumivelmente localizada na Suíça da primeira década do século XX, quando foi publicado Jakob Von Gunten (1909), de Robert Walser. Não é possível abandonar o romance após as suas primeiríssimas linhas: “Aqui se aprende muito pouco, faltam professores, e nós, rapazes do Instituto Benjamenta, vamos dar em nada, ou seja, seremos, todos, coisa muito pequena e secundária em nossa vida futura. As aulas a que assistimos visam sobretudo a inculcar-nos paciência e obediência, duas qualidades que ensejam pouco ou mesmo nenhum sucesso”. Ainda que o livro não deixe de ser um romance em forma de diário, trata-se de um registro muito selecionado, sem indicação cronológica ou gordura anedótica. São, a bem considerar, crônicas sucintas e irônicas de Von Gunten sobre o seu dia a dia no instituto. Suas considerações iniciais são replicadas e acentuadas ao longo da narrativa.

Jakob lança-nos uma série de máximas chocantes, sempre destiladas por sua mentalidade servil, a qual desperta o leitor para o propósito crítico de Walser. Segundo Jakob, por exemplo, se é preciso pensar, muito mais refinado do que pensar é submeter-se. Além de feio, pensar, para Jakob, é desagregador e leva milhares de cabeças a trabalhar à toa em vez de simplesmente viverem. Ora, a que tipo de regime político essa mentalidade interessa? A certa altura, o jovem admite considerar o Sr. Benjamenta um homem verdadeiramente bonito, mas de imediato sente-se um idiota por confessá-lo, afinal o diretor não tem nada de belo. Jakob então conclui, assim como Sérgio ao referir-se ao velho Aristarco (no Ateneu, de Raul Pompeia), que o que torna aquele homem magnífico é o seu caráter quase divino. Que espécie de governante projeta a sua imagem de tal modo sobre a nação?

É comum que se confira à literatura imediatamente anterior a grandes acontecimentos um sentido profético, como se ela fosse capaz, com as suas antenas hipersensíveis, de captar o sentido da história. José acha que, até certo ponto, faz sentido atribuir a um grande escritor o papel de visionário, à maneira de Rimbaud, e que nada impede que leiamos, por exemplo, uma novela como “Na colônia penal” (1919), de Franz Kafka, como uma prefiguração dos campos de concentração. José está longe de abominar a anacronia. Veja, argumenta o meu colega de um modo sui generis, se Kafka morreu dez anos antes do primeiro campo de concentração nazista, o mesmo não ocorreu com os seus milhões de leitores pelo mundo. Como apagar os campos de nossas memórias? Só pelo fato de a alegoria ter sido construída antes da realidade, não significa que ela perca o potencial simbólico sobre o que veio em seguida.

Para José, contanto que a anacronia seja uma liberdade consciente, ela passa a ser uma licença de leitura que mantém o texto vivo e atual: Walser é um autor fortemente kafkiano, enfatiza o meu colega, mesmo sabendo que foi Kafka que admirou Walser, e não o contrário. Assim sendo, este Jakob Von Gunten prefiguraria, sem grandes manobras interpretativas, muitos regimes totalitários posteriores a 1909. A realidade que se anunciava para Walser e que, então, efetivamente o sucedeu, alimenta a sua obra de sentidos subsequentes à sua época. Mas, ao mesmo tempo, não há qualquer ganho em ignorar a história anterior ao texto. Convém igualmente manter em perspectiva que o romance é imediatamente posterior à crise do Antigo Regime, que se estendeu até os finais do século XIX e se pautou na centralização monárquica do poder e em repressões e abusos que podem ser facilmente aproximados às descrições das autoritárias instituições de ensino com que temos nos deparado. O caráter antecipador de uma obra literária se deve, muitas vezes, menos misticamente à capacidade premonitória de seu autor, e mais simplesmente ao sentido cíclico da história.

Walser passou vinte e cinco anos internado em manicômios e morreu congelado, aos 78 anos de idade, durante uma caminhada no campo, realizada no Natal de 1956, após ter fugido de um hospital psiquiátrico localizado numa cidadezinha ao leste da Suíça. Posteriormente, os seus escritos foram descobertos e lentamente transcritos, devido à dificuldade de decifração de sua ortografia mínima e codificada. O mundo tomou consciência do gênio que havia vivido na miséria e sido tratado como louco. Antes que fosse internado, Walser frequentou, em Berlim, uma estranha escola de formação de empregados e trabalhou por algum tempo como mordomo, experiência que lhe serviu de base para a escrita de Jakob Von Gunten. O escritor parece ter transmitido a Jakob a sabedoria, ou, melhor dizendo, a malandragem dos indivíduos recessivos: durante a sua vida como interno, ao se diminuir, ele desperta a comiseração e a simpatia dos dominantes, com quem ele se relaciona hipocritamente. Autodepreciando-se calculadamente e cometendo certas travessuras, o jovem acaba conquistando o coração de Fräulein Benjamenta e a simpatia de Herr Benjamenta, os estranhos irmãos que gerenciam o instituto.

A atmosfera de loucura que permeia essa espécie de diário se deve tanto ao comportamento dos irmãos que o dirigem quanto ao seu estranho propósito social e, é claro, à personalidade de Jakob. Tudo é obscuramente inquietante aqui, ainda talvez porque a sombra hitlerista paire sobre essa juventude conformista e obediente a regras tão desumanas.

Quando adolescente, José temia os homens que carregavam o ar onipotente à Luís XIV, como o Sr. Benjamenta ou o Aristarco do Ateneu. Foi o caso de Dna. Dilza, professora e proprietária da escola onde ele estudava. Alguém, como ele diz, com uma presença física e moral incontornável. José se refere à complexidade da antiga diretora com inquietação. Eu me lembro de receber de presente no final do último ano letivo — uma iniciativa inédita — O Dom Supremo, de Henry Drummond, traduzido e adaptado por Paulo Coelho. Era um livro muito curto, com a capa preta e o título em dourado. Me chamou a atenção que a escola encomendasse centenas de exemplares para os alunos. De repente, estávamos todos com aquela nova cartilha sobre as carteiras. A minha sensação era a de ter recebido um evangelho. Talvez pelo instinto de pertencimento ao grupo, li-o imediatamente. E a minha dúvida se transformou em perplexidade. A autoajuda esotérica não tinha, até então, feito parte das listas de obras que líamos por recomendação dos professores. Durante todos aqueles anos, a nossa formação tinha sido laica. Pelo menos aos meus olhos, o sentido universal do amor não havia se manifestado nas aulas da Dna. Dilza. Talvez o livro preto tivesse aparecido justo no final de nossas formações como uma forma de redenção. José sorriu discretamente diante de sua conclusão e continuou. Mas foi por um outro motivo que aquele livro me marcou: a dedicatória. Era a primeira vez que eu lia algo escrito pela diretora dirigido exclusivamente para mim. Eu abri a primeira página com ansiedade em busca daquela mensagem secreta. Mas o que li não foi bem o que eu esperava: “José, adoramos a sua boa educação! Dilza”. Aos olhos de um adolescente, não é difícil compreender que essas palavras se aproximem de um insulto. Não demorou para que José percebesse que ele era mais um integrante da massa de alunos obedientes sem qualquer destaque na memória da diretora. Com o tempo, ele precisaria fazer alguma coisa. Menos de um ano mais tarde, as suas decisões de mudar de faculdade e sair de casa talvez tivessem algo a ver com a necessidade de reagir àquela “boa educação” que o havia tornado um ser dócil e invisível para o mundo.

Naquela época, nós não éramos capazes de enxergar o que hoje me parece claro. Aquela mulher, em certas situações, teria dado a vida por nós. O quanto, eu me pergunto, pesa sobre a formação do caráter o convívio com determinadas pessoas e a vivência de certas situações? A Dna. Dilza era um leão enjaulado, define-a seu ex-aluno. Ela carregava, a um só tempo, a soberba e a decadência de um rei deposto. Suas aulas de história eram ditadas com devoção por datas e lugares, em voz troante, enquanto ela marchava como um grande e temível general de um canto ao outro da sala. Eram os 50 minutos mais tensos do dia. Era consensual entre os colegas de José que a professora de história sabia muito, mas deve ter algum significado mais profundo não ter saído daquelas aulas nenhum candidato a historiador. Quem sabe se também a história tivesse passado a dar medo? Os cadernos escolares de José reproduzem cada respiro seu, e, a não ser pela caligrafia, a qual, segundo ele próprio, ia se corrompendo no final de cada lição, eles deixam de fora a sua sofreguidão, os gritos irrefletidos da professora e, sobretudo, seu olhar intimidador.

“Na sala de aula”, lê-se no romance de Walser, “nós, alunos, sentamo-nos olhando fixamente para frente, imóveis. Acredito que não seja permitido nem mesmo assoar o nariz. As mãos permanecem sobre os joelhos, invisíveis durante a aula. Mãos são a prova cheia de dedos da vaidade e da avidez humanas, daí permanecerem bem escondidinhas, debaixo da mesa.” As mãos de José e as de seus colegas, ao contrário das mãos dos candidatos a criadagem, permaneciam sempre à vista, como máquinas anotadoras sobre os cadernos. Ninguém as pintou como Michelangelo, ninguém as invejou mais do que a pequena manada de “Conversa de bois”, de Guimarães Rosa, nada as torturou mais do que as aulas da professora Dilza. Afora isso, os alunos permaneciam quase imóveis.

No tenente do Leoncio Prado, no padre do seminário, nos diretores do Ateneu e do Instituto Benjamenta, há em todos eles traços da professora Dilza, cujas mãos pareciam enormes aos meninos de 15 anos. Mas, passados os anos e sentindo-se a salvo das lâminas do método que, naquelas aulas específicas, o fazia controlar a respiração e julgar-se menor do que realmente era, José é capaz de sentir certa gratidão e até compaixão pela sua todo-poderosa comandante. Não passava despercebido a seu ex-aluno que, assim como se sucedia com o Sr. Benjamenta, “o rosto e a mão” daquela dirigente eram “raízes nodosas, raízes que, em algum momento triste, tiveram de suportar o golpe de um machado impiedoso.”