por André Chermont de Lima

O Atiçador de Wittgenstein foi publicado em 2001 com a pretensão de se tornar um milagre da multiplicação – talvez o único livro de razoável tamanho dedicado a uma reunião que durou 10 minutos. Antes que ocorra a alguém, num esforço de prospecção, Ulysses, o romance de 700 páginas a cobrir apenas um dia na vida de seus personagens, ou A Morte de Virgílio, de Hermann Broch, outro extenso volume debruçado sobre as horas que antecedem o suspiro final do poeta romano, imaginemos como é mais difícil fazer um livro inteiro de não-ficção sobre um acontecimento tão curto.

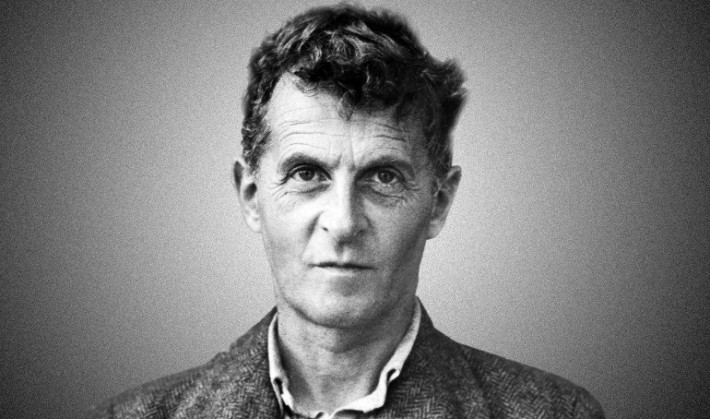

David Edmonds e John Eidinow, jornalistas da BBC, encaram a quase impossibilidade de maneira heroica: talvez apenas jornalistas sejam capazes desse feito. Numa tarde de outubro de 1946, o filósofo Karl Popper participou, na qualidade de convidado, de uma reunião da Associação de Ciências Morais da universidade de Cambridge, um grupo de discussão sobre filosofia que juntava alguns grandes expoentes como Ludwig Wittgenstein e Bertrand Russell. O propósito de Popper, na época recém-egresso a Cambridge, era enfrentar Wittgenstein diante de seus colegas da Associação. Popper era um outsider, virtualmente desconhecido apesar do êxito de sua obra publicada havia pouco, A Sociedade Aberta e seus Inimigos; Wittgenstein, por sua vez, dispensava qualquer apresentação, pelo menos no mundo da filosofia. Desde a década de 10, quando se mudara para a Inglaterra, tornara-se um astro de enorme grandeza, exercendo influência quase mística sobre seus pares e uma fascinação que oscilava entre o terror e a adoração cega entre os alunos.

Popper era um outsider, virtualmente desconhecido. Wittgenstein, por sua vez, dispensava qualquer apresentação

Apesar de vienenses de origem judaica e praticamente contemporâneos, Popper e Wittgenstein nunca haviam se visto. O primeiro respeitava o segundo como um adversário, um peso-pesado intelectual a ser batido; o segundo simplesmente ignorava a existência do primeiro. Edmonds e Eidinow dedicam pouco espaço ao pano de fundo propriamente filosófico do encontro, preferindo destrinchar os antecedentes biográficos e a estrutura psicológica dos dois protagonistas, o contexto acadêmico da Inglaterra no imediato pós-guerra, a história do antissemitismo que os tirou de Viena, os perfis dos outros participantes da reunião e, o que transforma o livro numa espécie de “romance policial”, nas palavras de Mario Vargas Llosa, comparam os diferentes relatos sobre o que de fato aconteceu durante aqueles tensos 10 minutos. Ler o Atiçador de Wittgenstein é uma experiência equivalente a assistir a Rashomon, de Kurosawa: dos cerca de 30 presentes à reunião, nove – incluindo o próprio Popper – apresentaram versões escritas dos acontecimentos. Todas variam entre si, pouco ou muito. Mesmo o objeto-símbolo que ajudou a eternizar o encontro, o atiçador de lareira, participa da história de modos diferentes. O fato incontroverso é que o sanguíneo Wittgenstein o retirou do fogo, empunhou-o e passou a brandi-lo como uma batuta na frente de Popper, a fim de dar mais ênfase, credibilidade ou poder de convencimento a seus argumentos. Se chegou a ameaçar seu oponente com o atiçador (como afirma Popper em suas memórias), jogou-o no chão antes de sair furioso da sala ou levou-o consigo para o corredor, se usou o objeto como arma ou jamais o apontou para Popper, talvez jamais saibamos ao certo. Mesmo a famosa resposta do convidado ao questionamento de Wittgenstein sobre a existência de regras morais (“não ameaçar palestrantes com atiçadores”) pode ter sido disparada depois da saída do outro ou só ter sido concebida na cabeça de Popper…

II

O encontro de Cambridge despertou a imaginação de muitos escritores e adquiriu o status, senão de mito urbano, pelo menos de fábula acadêmica. Tão ou mais extraordinário que escrever um livro fascinante de 300 páginas sobre uma curta briga entre dois filósofos talvez seja a capacidade de destilar drama e romantismo dum embate com todo o potencial para interessar, mal e parcamente, uma dúzia de doutores. Popper defendia a existência de problemas filosóficos reais (o que é o infinito, qual a distinção entre o real e o imaginário etc.), enquanto Wittgenstein achava que esses questionamentos não passavam de “perplexidades” linguísticas. Não estamos tratando aqui exatamente de uma discussão entre Newton e Leibniz ou Schopenhauer e Hegel; embora a maioria de nós, eu inclusive, não tenhamos muita ideia do que seja a filosofia de Hegel ou Leibniz, seus nomes transcendem os pequenos quadrados da especialização, carregam uma aura inescapável. Ainda assim, o incidente de 1946 alçou fama fora dos círculos filosóficos ou mesmo acadêmicos. O que poderia existir de tão atraente em acontecimentos como esse?

Já que mencionamos Vargas Llosa (um grande admirador de Popper), não seria desaforo mencionar, também, o entrevero entre ele e García Márquez que ganhou contornos de lenda. O fato – ou o “atiçador” da vez – foi o soco no olho do autor de Cem Anos de Solidão, testemunhado por dezenas de pessoas em um teatro na Cidade do México, em 1976; já o motivo passeia entre relatos, biografias e ensaios, sem elucidação. O colombiano levou o segredo para o túmulo (“isso é um problema do Mario”, comentou anos depois), enquanto o peruano sempre se recusou a agregar qualquer palavra ao assunto além do que gritou na ocasião, como um boxeador triunfante perante o corpo prostrado do ex-amigo: “isso é pelo que disseste [fizeste] a Patrícia!”. Patrícia era a então mulher do agressor.

Há uma diferença entre os dois incidentes, e não apenas a de que num deles os envolvidos foram até as vias de fato. García Márquez e Vargas Llosa eram amigos havia cerca de 10 anos e mantinham uma sincera admiração mútua, pessoal e artística. A briga teve consequências permanentes, mas seu pivô foi absolutamente pontual.

Há um mistério envolvendo encontros de mentes poderosas. A escolha dessa palavra – “mistério” – pode parecer piegas ou sem sentido, mas artistas, filósofos e cientistas, como vimos, nem sempre se entendem ou se toleram, e os motivos nem sempre são claros. Muitos dos que trilham caminhos intelectuais opostos vão além, convertendo incompatibilidades estéticas, conceituais ou ideológicas em antipatias pessoais. Não foi o caso de Gabo com Vargas Llosa, mas definitivamente sim com Popper e Wittgenstein, naquela reunião mal planejada, quase acidental, inflamada por uma química ruim de prévia má vontade intelectual (“Popper desprezou a filosofia de Wittgenstein desde que se deparou com ela quando jovem estudante, no início dos anos 20”) e personalidades notoriamente difíceis, quase impossíveis: como resumem os autores de O Atiçador, ambos eram “hediondos com os outros na discussão e no debate (…), intimidativos, agressivos, intolerantes e autocentrados”.

Se tensões existem e se fazem sentir à distância, encontros presenciais são capazes de produzir consequências memoráveis, seja pela quantidade de energia liberada, seja pela ausência dela – em especial quando os encontros são pouco frequentes ou não se repetem, isolados no tempo, meros pontos de impacto em trajetórias distintas, como corpos celestes que se chocam provocando explosões épicas ou passam, inconsequentemente, a poucos quilômetros um do outro. É esse tipo de interação quase casual que encerra o tal “mistério” ao qual me referi: de que maneira se cruzam dois grandes pensadores? Por que às vezes só se esbarram ao acaso, impermeáveis um ao outro, quando não mutuamente desconhecidos, mas influentes em mundos inteiros a sua volta? Por que tantas vezes são incapazes de aproveitar a presença do oponente para tentar ganhar seus pontos de vista com argumentos ou mesmo deixar-se convencer de coisas em que não acreditavam? Qual a razão para que certos confrontos não sejam vencidos ou perdidos, mas “simplesmente se evaporem”, como caracterizam Edmonds e Eidinow o evento da Associação de Ciências Morais?

É possível que questões semelhantes tenham levado Borges a criar o extraordinário conto O Outro, a história do diálogo acidental, num banco à beira do rio, entre o escritor septuagenário e seu eu de 18 anos. “Meio século não se passa em vão. Debaixo de nossa conversa de pessoas de variada leitura e gostos diversos, compreendi que não nos podíamos entender. Éramos diferentes demais e parecidos demais. Não podíamos nos enganar, o que dificulta o diálogo”. O jovem Borges e o velho Borges sentem-se tão desconfortáveis que preferem escapulir de um segundo encontro, marcado distraidamente para o dia seguinte.

É claro, a história das ideias está repleta de combates de vidas inteiras, de egos espetaculares convertidos em arqui-inimigos sedentos de novas oportunidades para desferirem golpes e recarregarem o ódio mútuo na frente do maior número possível de testemunhas. Os debates televisivos entre Gore Vidal e William Buckley Jr. na televisão americana são um exemplo magnífico, ainda que extravagante. O episódio de Cambridge em 1946 foi muito diferente, e encontramos casos semelhantes na história da música.

Stravinsky e Schoenberg viveram em exílio conjunto em Los Angeles durante os anos 40 – o russo chegara logo após a eclosão da guerra e o austríaco alguns anos antes, em 1934. Ali passaram praticamente toda a etapa final de suas vidas: Schoenberg morreu em 1951 e Stravinsky em 1971. O crítico Alex Ross denomina “a coisa mais surrealista na cena musical de Los Angeles” o fato de os dois grandes ícones do modernismo terem se visto em apenas quatro oportunidades: “poderiam ter gostado de conversar um com o outro, mas naquela Europa imaginária era de certa forma inconcebível que se encontrassem”¹. Pergunto-me se teriam mesmo gostado: ambos trilharam caminhos estéticos tão diferentes (o que é fácil de perceber até para os ouvidos mais desacostumados) que preferiram ignorar a existência um do outro, à exceção de uma gozação musical de Schoenberg nos anos 20 (que se referiu ao rival como “pequeno Moderninsky – kleiner Modernsky” em suas Três Sátiras para coro misto) e de esporádicas indiretas do russo contra o colega. Suas críticas ao dodecafonismo, o sistema de composição sobre doze notas concebido por Schoenberg, eram mais frequentes e virulentas.

No final do século anterior, a vida musical em Viena era cindida por um fosso quase intransponível entre Brahms e os wagnerianos. A hostilidade entre os dois grupos se deixava transparecer por vaias nas salas de concerto, boicotes de músicos e críticas avassaladoras assinadas nos jornais por partidários de um e de outro. O radicalismo, porém, manifestava-se com mais força nos seguidores que em seus líderes, que procuravam fugir das polêmicas e mantinham uma respeitosa tolerância mútua. Não deixa de ser surpreendente, assim, que Brahms e Wagner só se tenham encontrado uma vez, em 1864. O jovem Brahms teria tocado obras suas na casa do autor de Tristão e Isolda, mas nada saiu daquela noite agradável que os motivasse a se tornarem amigos ou os estimulasse a iniciar um confronto saudável de visões estéticas. Após a morte de Wagner em 1883, coube a Bruckner herdar o estandarte dos antibrahmsianos, ainda que involuntariamente – sua personalidade respeitosa e subserviente inviabilizava a iniciativa de propagar agressões, embora facilitasse a manipulação por terceiros. Vivendo há décadas na mesma cidade, ambos permaneciam em fria – mas nunca hostil – distância, que não arrefeceu quando amigos em comum organizaram um encontro na taberna de que Brahms era habitué. Segundo um biógrafo de Bruckner, “a noite passou de forma agradável, mas a conversa foi muito superficial e o único ponto em que os dois mestres concordaram cabalmente foi na apreciação de certos pratos típicos austríacos”². Anos depois, Brahms teria aparecido no velório de Bruckner, mas, atrasado, preferiu não entrar na igreja.

A história das ideias está repleta de combates de vidas inteiras

Conversas sobre culinária migram facilmente para o tópico da saúde corporal. Se Brahms e Bruckner tivessem alongado mais seu encontro, ou se visto noutras oportunidades, é possível que a palestra houvesse antecipado, em algumas décadas, o que aconteceu no famoso jantar no hotel Majestic, em Paris, quando Proust e Joyce se juntaram pela única vez. De novo, há uma coleção de testemunhos e versões contraditórias sobre o que foi dito; de novo, o acontecimento foi explorado num livro (A Night at the Majestic, de Richard Davenport-Hines); e, de novo, a interação entre os dois grandes surpreendeu pela inconsequência absoluta. Proust e Joyce escolheram suas mazelas físicas como assunto: queixaram-se de dores de cabeça (Joyce) e de estômago (Proust), pediram urgência em fugir do jantar o mais rápido possível, desentenderam-se sobre manter aberta a janela do táxi que os levou embora. O resumo da noite, apesar dos inúmeros relatos desencontrados, corrobora a impressão geral de que um queria se livrar do outro o mais rápido possível. Proust, que morreu poucos meses depois, jamais fez qualquer menção a Joyce. O irlandês, que não manifestou entusiasmo ao folhear Em Busca do Tempo Perdido, teria descrito a conversa como “inviável”.

III

Os episódios selecionados aqui não revelam exatamente o esperado desabrochar de espíritos elevados quando grandes intelectos se põem frente a frente. Vargas Llosa, em ensaio recente sobre Karl Popper, faz uma pregação sobre os aparentes “erros de nossos adversários”, que podem se revelar verdades. “Reconhecer essa margem de erro em nós mesmos e de acerto nos demais é acreditar que discutindo, dialogando – coexistindo – há mais possibilidades de reconhecer o erro e a verdade que mediante a imposição de um pensamento (…) único”³. Mas tais episódios revelam, ao contrário, posturas sobretudo associadas ao “homem comum”, essa criatura mais simbólica e abstrata que real, o objeto hobbesiano ou freudiano atormentado por pulsões malignas, guiado pela inveja, egoísmo, ambição e agressividade inata. A realidade, ao que parece, aproxima o virtuoso intelectual do homem comum em tal grau que ambos acabam compartilhando a mesma figura, um ser a ostentar duas faces contrárias como aquele personagem dos quadrinhos.

Será? Parece-me ainda mais realista acreditar que o “grande intelectual”, o virtuoso luminar acima do bem e do mal, consegue criar, pensar e inspirar muito melhor que a maioria de seus semelhantes, mas não pertence a uma espécie distinta ou transcende do homem comum durante êxtases criativos, como algum tipo de duplo. Recordemos os comentários de Freud sobre todo homem ser no fundo um escritor e sobre o último poeta morrer apenas com o último homem. Ele pode ser o escroque que suga dinheiro e seduz as mulheres de seus mecenas, o invejoso que desqualifica seus aprendizes quando sente que querem trilhar caminhos próprios, denuncia dissidentes para a polícia secreta, bajula o ditador de plantão, abraça o fascismo e o racismo, enxerga expurgos e campos de concentração como males necessários, defende corruptos presos por teimosia ideológica ou privilégios mesquinhos. Às vezes prefere reclamar do estômago e conversar sobre salsichas a colocar em discussão potenciais ameaças a sua grandeza.

Voltemos a Stravinsky: logo depois da morte de Schoenberg, o longevo russo deu início a mais uma guinada estética. Passou a escutar e admirar as obras do vizinho e acabou adotando o dodecafonismo em sua fase final.

Notas

¹ Ross, Alex. “O Resto é Ruído – Escutando o século XX”. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. Pág. 315. A metáfora da Europa imaginária refere-se à tentativa de reprodução do ambiente cultural anterior à guerra – junto com seus feudos, fronteiras e intolerância – pelos exilados do velho continente.

² Schönzeler, Hans-Hubert. “Bruckner”. Londres: Calder and Boyars Ltd., 1970. Pág. 65. Tradução minha.

³ Vargas Llosa, Mario. “Karl Popper”, in “La Llamada de la Tribu”. Buenos Aires: Alfaguara, 2018. Pág. 166. Tradução minha.