por Gabriel Rostey

As ideias liberais vêm crescendo muito no Brasil nos últimos anos. Como país de longa tradição estadocêntrica e que viu esse protagonismo estatal crescer ainda mais nos anos de governo federal petista -tanto pelo crescimento da participação do Estado na economia, quanto por uma visão mais paternalista da sociedade- a difusão do liberalismo por meio de pautas como um Estado mais enxuto e eficiente, que interfira menos na vida do cidadão e lhe garanta a autonomia de tomar para si as decisões e caminhos que lhe parecerem melhores, deve ser reconhecida como salutar e importantíssima para o enriquecimento do debate público brasileiro por pessoas de qualquer viés ideológico comprometido com o pluralismo.

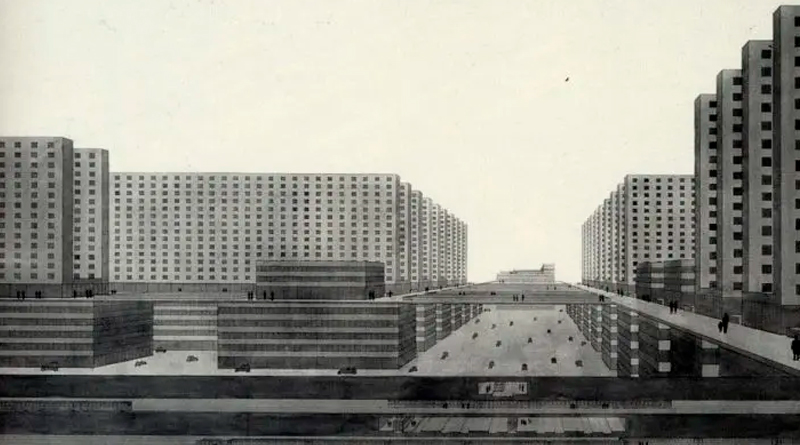

No urbanismo brasileiro, as práticas de intervencionismo estatal causaram grandes horrores às nossas cidades. Por meio de restritivas leis de zoneamento que procuravam “desenhar” uma urbe centralizadamente concebida, definindo estritamente o tamanho, as formas de ocupação e até mesmo os usos admitidos em cada terreno da cidade, é que assimetrias foram consolidadas e reforçadas, atividades econômicas foram esvaziadas, bairros perderam o dinamismo, o uso misto (hoje unanimemente reconhecido como salutar) se tornou raro ou mesmo proibido, e a diferenciação induzida pelo território provocou um aumento da desigualdade de preços entre as diferentes regiões das cidades.

Se hoje temos tantas favelas, em grande parte é porque em determinado momento os cortiços foram proibidos; se temos tanto déficit habitacional, em parte é porque o Estado limitou em demasia o potencial construtivo (capacidade de construir em um lote); se não temos a cultura do aluguel — percentualmente a proporção de imóveis ofertados para aluguel nas cidades brasileiras mal chega à metade do praticado nas australianas ou europeias — é porque historicamente foram estabelecidas sucessivas Leis do Inquilinato que sempre faziam do aluguel uma atividade arriscada e pouco lucrativa para o locador; se temos periferias tão gigantescas, é porque era inviável construir para a baixa renda e atender à legislação vigente ao mesmo tempo, de modo que foram feitas verdadeiras “cidades informais” onde as leis já não eram exigidas; se para comprar um pão na padaria precisamos usar o carro, é porque o uso misto foi proibido e as atividades comerciais só foram permitidas em uma avenida específica definida como “corredor comercial”; se o espaço público foi morto por imensos muros, é porque a legislação estabeleceu recuos que impediam a edificação de ficar no alinhamento da rua, assim prejudicando sua relação com ela.

Como paradigma e máxima realização desse modo de pensar uma cidade, está o caso de Brasília, praticamente um laboratório dessas ideias, fruto de um concurso público realizado em 1957 pelo próprio Estado, com júri formado majoritariamente por arquitetos e urbanistas e vencido por Lúcio Costa, um dos profissionais da área mais reconhecidos do Brasil àquela altura. Totalmente setorizada, é vista consensualmente como um exemplo a não ser seguido.

Se o liberalismo tem, em resumo, origem nos ideais de igualitarismo e liberdades individuais, a aplicação prática desse segundo conceito encontra um terreno especialmente complexo no ambiente urbano ou em assuntos de política municipal. Afinal, se em um ordenamento esquemático ou econômico realmente faz total sentido enxergar o todo como uma soma de vontades, caminhos e desempenhos individuais, é na convivência urbana que, em alguns casos, o privado passa a ter uma relação com o público de modo a interferir na liberdade de outros privados sem que nenhum desempenho meritocrático justifique isso.

A aplicação dogmática e radical de algumas máximas liberais, como a reprovação fundamentalista de qualquer “intervencionismo do público no privado” faria com que, no ambiente urbano, não pudesse haver qualquer controle do tipo “Lei do Silêncio”, com o estabelecimento de limites máximos de emissão de decibéis em um determinado lote. Se por um lado há realmente uma discricionariedade na definição de tais limites, não se pode negar que uma emissão de ruídos abusiva não é liberdade, mas sim uma libertinagem que fere, inclusive, a liberdade das pessoas que estão ao redor e nada podem fazer para deixar de ouvir o som que lhes é imposto arbitrariamente por um.

Outro exemplo se dá na regulação da poluição visual, como no paradigmático caso da Lei Cidade Limpa, em São Paulo. É inegável que a fachada e a comunicação visual de um imóvel — por mais privado que seja — têm relação com o espaço público e paisagem urbana, que são bens coletivos. Elas não se referem ao que se passa dentro do imóvel, mas sim ao lado de fora e à comunicação para a cidade, a rua e os demais cidadãos, ou seja, justamente para o exterior. Diante disso, é total prerrogativa do responsável pelo imóvel que a fachada e a comunicação externa sejam definidas por ele, de acordo com suas preferências. No entanto, isso não significa que não haja regras e parâmetros a serem respeitados. Senão, no limite, poderia se imaginar uma sex shop com anúncios apelativos e sexualmente explícitos em qualquer horário, inclusive em frente a uma escola de educação infantil, o que poderia interferir na liberdade de criação que os pais querem dar a seus filhos, só para tornar o exemplo mais ilustrativo.

Isso se dá especialmente nas cidades porque é o local onde as pessoas e seus comportamentos de fato se relacionam. Ao contrário de esquemas de ordenamento jurídico ou da previsão de modelos representativos que correm de maneira autônoma e paralela, é no espaço urbano que as ações e suas consequências são entrelaçadas involuntariamente, anteriores a qualquer acordo contratual, em função da divisão e coabitação do espaço. Há, de fato, uma zona cinzenta entre o que é público e o que é privado. É bom que os liberais mais extremistas considerem essa especificidade entre as atribuições estatais, sob pena de se aproximarem excessivamente dos libertários.