Quase como que em uma inquietante repetição histórica, os anos 20 do novo século são teatro de tensões políticas e geopolíticas que nos fazem lembrar os abalos sísmicos do século XX: irresistível emergência dos totalitarismos, pandemias e, agora, guerras em grande escala. “O recado do século passado, dizia Tony Judt, é que a guerra funciona”1. Judt pensava, quando escreveu isso, nas guerras que seguiram o 11 de setembro de 2001, e talvez não imaginasse a atualidade literal desse recado para a descrição de nossa condição atual.

As instituições democráticas estão cada vez mais sob ameaça: interna (pelas guerras culturais que alimentam a demolição do próprio processo eleitoral-representativo) e externa (pela afirmação das guerras reais e totais como única solução dos conflitos). Mas como defendê-las? A sensação é que ninguém ainda encontrou a resposta. Talvez o enigma esteja no fato de que, para defender a democracia, precisamos que ela reencontre sua potência revolucionária. Em um livro recente, Martin Wolf, o principal editorialista do Financial Times, escreve que, para ultrapassar a crise do capitalismo democrático, é preciso realizar “mudanças substanciais”. Ao mesmo tempo, ele pensa que “a reforma não é a revolução”2.

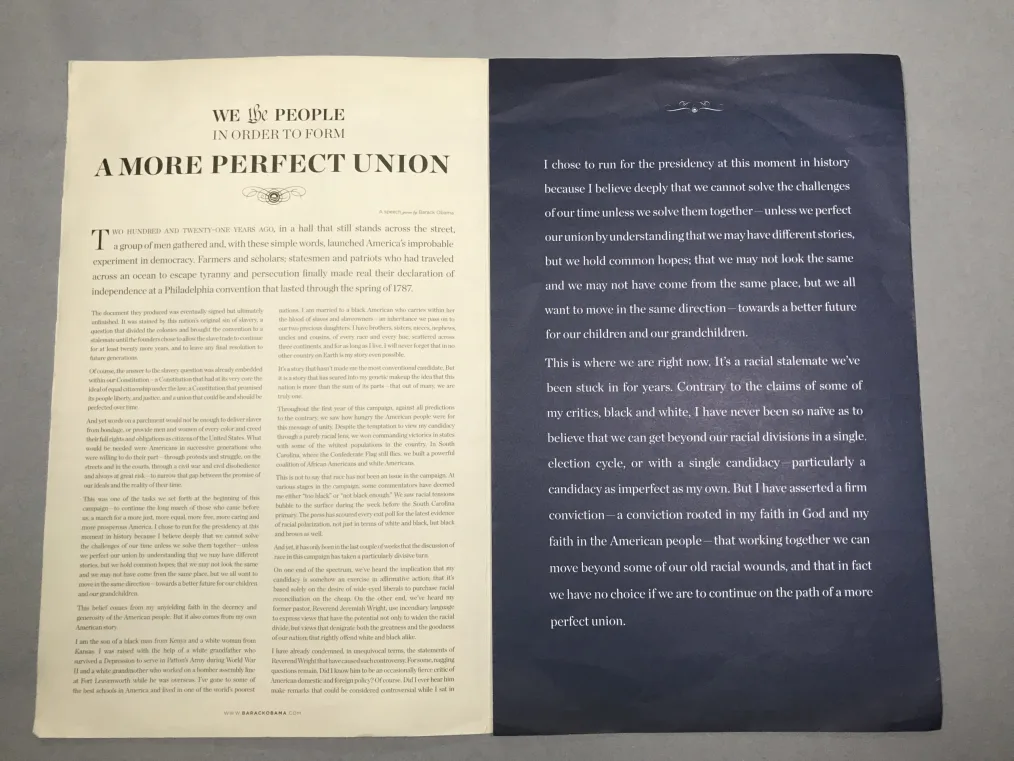

Em seu discurso de candidato nas primárias do Partido Democrata, o então senador Barack Obama mostrou outra visão. No famoso discurso sobre a questão racial que pronunciou na própria Filadélfia, comentando o “pecado original da Declaração de Independência” americana — a não abolição da escravidão —, ele lembrou que as palavras da Declaração não foram suficientes para libertar os escravos das correntes ou para oferecer aos homens e mulheres negros seus plenos direitos enquanto cidadãos dos Estados Unidos: “o que foi necessário é que Americanos de gerações sucessivas quisessem fazer o papel deles — por meio de protestos e lutas, nas ruas e nos tribunais, por meio da guerra civil e da desobediência civil, e sempre com grandes riscos, para estreitar o leque que separa a promessa de nossos ideais e a realidade do nosso tempo”3.

A recente sucessão presidencial brasileira é emblemática desses impasses. O presidente Lula voltou ao poder graças a uma ampla frente democrática que bem aparece na composição da chapa presidencial e nos apoios que recebeu no segundo turno. Mas, longe de uma virada democrática estável, o que vemos ainda é uma ameaçadora crise da democracia brasileira. Não apenas porque o extremismo de direita se multiplica, agora com novas lideranças (como nas eleições em São Paulo), mas também pelas ambiguidades do próprio presidente. Mesmo antes de tomar posse, Lula usou uma retórica sectária, particularmente no que diz respeito a dois temas: as relações internacionais e a gestão da moeda (o governo do Banco Central).

No âmbito internacional, Lula adotou uma postura duvidosa diante da guerra em grande escala movida pela Rússia contra a Ucrânia e continua sendo ambíguo em relação ao regime venezuelano (para não falar de suas declarações desencontradas sobre o conflito no Oriente Médio). Ele não gosta do desejo ucraniano por democracia e, ainda menos, da revolução da Praça Maidan em 2014. Para a esquerda brasileira (e não apenas), a revolução ucraniana de 2014 seria um golpe, ao passo que o massacre do 7 de outubro de 2023, em Israel, seria um “ato de resistência”. O campo político-cultural que deveria ser pelo menos simpático aos movimentos democráticos se mobiliza com afinco junto a regimes autoritários (Putin, Maduro, Xi). Não é certamente a primeira vez: a vergonha do apoio comunista internacional ao regime estalinista, inclusive no momento de sua aliança com Hitler, ainda não foi apagada. Mas, naquele momento, mesmo que fosse uma impostura, o mito da “revolução” soviética ainda estava vivo.

Na questão da moeda, Lula atacou sistematicamente o presidente do Banco Central, acusando-o de ser inimigo do Brasil por manter os juros altos demais. Ao mesmo tempo, quando visitava a China, emitiu o desejo de que o dólar americano não continue mais sendo a moeda de referência das trocas e das reservas internacionais. Ele — assim como o lobby estatizante que o apoia — pensa que a moeda é uma mera determinação soberana.

Estamos totalmente em meio à relação entre moeda e política: uma ligação forte e sempre mistificada. O debate sobre a moeda nos oferece algumas pistas para a reflexão sobre o enigma da relação entre democracia e revolução.

A libertação da moeda

Curiosamente, é com relação às inovações monetárias que a história nos oferece ensinamentos preciosos para voltarmos a apreender o conceito de revolução em termos realmente constituintes de democracia. Recentemente, em pelo menos três momentos, a dimensão constitutiva da moeda se explicitou nitidamente. Primeiro, no momento da crise da dívida soberana, quando o Banco Central europeu passou a emitir euros (recomprando os títulos da dívida de vários países nos mercados secundários) e, diante das dúvidas do “mercado”, o presidente do BCE, Mario Draghi, declarou que isso aconteceria“whatever it takes”; segundo, quando os esforços de proteção da vida no início da pandemia acabaram convergindo em uma incrível suspensão das atividades econômicas em nível mundial, e o mesmo princípio governou a criação de volumes colossais de moeda (mais uma vez a União Europeia foi um caso particularmente interessante, pois seu Banco Central passou a emitir moeda diretamente passando a oferecer as funções de um verdadeiro banco central supranacional); e, por fim, depois da pandemia, quando o governo Biden fez disso uma inflexão da política econômica rumo a um outro paradigma4. Agora, o mesmo Mario Draghi acaba de apresentar um plano ambicioso para a União Europeia também nessa perspectiva.

Ora, na história das políticas monetárias, há uma outra grande suspensão cujos impactos históricos foram tão decisivos quanto meio esquecidos. Trata-se de um evento que foi fundamental para o desenvolvimento das sociedades modernas abertas e democráticas por meio do crédito, quer dizer do maior bem comum que um país pode desejar ter: a confiança em sua moeda.

Tudo aconteceu em um final de semana de fevereiro de 1797, em Londres. Na tarde de sábado, 25, o Rei George III recebeu uma demanda sem precedentes. O primeiro-ministro William Pitt the Younger pediu uma reunião urgente do Privy Council. Era preciso tomar decisões importantes diante de duas ameaças intercruzadas: uma militar, ligada à guerra contra a França revolucionária, e uma financeira, pois estava faltando o ouro necessário para bancar o esforço de guerra. Enquanto isso, centenas de soldados franceses, comandados pelo general Louis Lazare Hoche, o irlandês Theobald Wolfe Tone e o revolucionário americano William Tate, tinham desembarcado no país de Gales. Na tarde do domingo, 26, depois de horas de deliberação, o Privy Council tomou uma decisão que constituiu uma verdadeira quebra de paradigma: a convertibilidade das notas de papel em ouro foi suspensa integralmente. A partir da segunda feira, 27 de fevereiro de 1797, o dinheiro britânico não era mais lastreado no ouro e se apresentava explicitamente como um token de crédito. As notas eram agora puro Fiat Money, lastreadas apenas na promessa do Estado: confiança circulante5.

Diante dessa decisão excepcional, muitos observadores ficaram assustados, pensando que tudo resultaria num trágico fracasso. E isso porque, curiosamente, apenas três semanas antes, no dia 4 de fevereiro de 1797 (16 pluviôse do ano V segundo o calendário revolucionário francês), a experiência monetária da revolução francesa — os assignats — tinha encontrado um final desastroso. Depois de uma gradual desvalorização, as notas foram perdendo todo seu valor na espiral inflacionária e colapsaram de vez: a lei marcava, escreveu Albert Soboul, a “consagração oficial de uma bancarrota já efetivada. Terminava assim a história do papel-moeda revolucionário”6. Mas a suspensão britânica foi um sucesso monetário que inclusive permitiu ao país resistir diante da ameaça militar francesa.

Por que a moeda revolucionária francesa (os assignats) não vingou ao passo que aquela excepcional britânica (o Fiat Money) foi um sucesso? Com efeito, as duas moedas são totalmente diferentes e é justamente essa diferença que interessa: a medida britânica foi muito mais radical daquela francesa. Paradoxalmente, o regime revolucionário não ousou fazer o que o regime monárquico-constitucional fez diante da ameaça existencial. Os assignats não rompiam com a ideia de que a moeda precisa de um lastro material, mas apenas o deslocaram do metal precioso para as terras confiscadas à Igreja. Os assignats carregavam assim um cheiro de fraude e isso precisamente porque eles não rompiam de vez o laço com o “valor real”. O próprio historiador da revolução a descreve como uma “ficção do papel-moeda”. Os assignats apenas esticaram esse laço, deslocando-o do metal para a terra e em seguida procedendo — como gostariam de fazer os economistas que assessoram Lula — a uma emissão desenfreada de notas que fez assim colapsar seu valor. Ao contrário, as notas inglesas romperam de vez os laços com qualquer lastro e não apenas com o metal: não colocaram nada no lugar do metal, apenas o crédito público no esforço nacional contra os invasores. O giro britânico ao Fiat Money de 1797 repousava tão somente na confiança: ele encontrou imediatamente um amplo respaldo entre aqueles que formavam a opinião. A sua inovação era totalmente imaterial e institucional.

Como acabamos de ver, o regime revolucionário francês tomou uma medida mais moderada que a monarquia britânica. Isso joga uma nova luz sobre as clivagens em termos de filosofia política e particularmente na crítica de Edmund Burke à revolução francesa. Burke é visto como o autor do “breviário (…) de todo o pensamento contrarrevolucionário: defesa das instituições herdadas do passado mais longínquo e lentamente ajustadas à evolução das necessidades”7. Mas isso não impediu a Burke de “defende(r) os direitos dos católicos da Irlanda e legitim(ar) a insurreição dos colonos da América”8. Mais que uma defesa abstrata das tradições, ele afirmava que “uma Constituição ‘fabricada’ pela reflexão é inoperante”9. Não é por acaso que Martin Wolf retoma essas críticas de Burke à Revolução francesa para lembrar que “não apenas é impossível construir uma sociedade a partir de princípio abstratos”: precisamos sempre construir a partir daquilo que temos e conhecemos. Reconstruindo a clivagem entre Burke e Thomas Paine diante da noção de revolução, Hannah Arendt ia na mesma direção: “(…) Paine achava, tanto quanto Burke, que a novidade absoluta seria um argumento contrário, e não favorável, à autenticidade e à legitimidade (dos) direitos (do homem)”10.

Há uma outra maneira de ler Burke, assim como Jean-François Kervégan sugere uma série de nuances no modo de apreender a defesa da propriedade encampada por John Locke. Ao passo que, com base na leitura de C. B. McPherson, “viu-se (na) promoção da propriedade à categoria de direito natural fundamental, o sinal de que o pensamento de Locke (…) participa (de uma) nova compreensão do mundo humano e dar práticas sociais que exigia o desenvolvimento da sociedade ‘burguesa’, baseada na livre permuta e na produção capitalista”, trabalhos recentes indicam outras perspectivas11. Com base na leitura de J. Tully, Kervégan explica que “o direito de propriedade, se for atestado pelo uso e pelo trabalho, baseia-se para Locke (…) no dever que alei natural exige de cada um de proteger sua vida”12.

É justamente com relação a Locke que podemos fazer um primeiro passo numa leitura alternativa de Burke. Em 1689, um século antes da grande suspensão do gold standard, em meio aos debates na Inglaterra pós-revolucionária, John Locke tinha se envolvido numa controvérsia sobre o governo da moeda. Diante do fenômeno do “clipping” das moedas (quer dizer a prática de raspar pelas beiradas uma fina camada de metal precioso a ser fundido e vendido), formaram-se duas posições: uma que — levando em conta a diminuição da quantidade de metal precioso presente em cada moeda — queria diluir o valor das moedas; e outra que, conforme a defesa de Locke, acreditava que o governo deveria proteger a integridade do dinheiro, quer dizer, o valor verdadeiro que estava nos bolsos das pessoas13. Sem a referência ao metal, Locke se sentia inseguro na defesa da estabilidade da moeda.

Como Locke, Burke entende que o dinheiro é convenção e que isso depende da confiança e da fé. Mas, enquanto Locke concluiu disso a necessidade de uma irrevogável ligação entre o dinheiro e o metal como meio de estabilizar sua incerteza semântica, Burke apostou em meios mais flexíveis de sustentar a confiança e a estabilidade. Burke tem uma posição bem diferente de Locke. Ele vê na expansão da dívida pública por meio do Fiat Money algo do qual depende a “prosperidade e a grandeza (do país)”. Sua fé no direito costumeiro lhe permite uma postura bem mais ousada e inovadora.

A segunda inflexão é aquela que diz respeito especificamente aos assignats produzidos pela revolução francesa. A crítica de Burke, longe de ser o fruto de uma defesa abstrata da propriedade da igreja, apreende o paradoxo da revolução: criando papel moeda com base no confisco, a Revolução Francesa não apenas não rompeu os laços com o lastro material, mas sobretudo destruiu a confiança, quer dizer o crédito, que pretendia construir. Os assignats são uma moeda má porque a emissão deles “destrói a fé no crédito”.

Como dissemos, para defender a democracia, precisamos voltar a discutir a revolução. Mas o que entendemos por revolução? A revolução que interessa está muitas vezes em eventos, lugares e autores que a historiografia não considera como agentes dela. A inovação monetária de 1797 na Inglaterra é um dos eventos em que a revolução parece ser imanente aos processos sociais de fundação democrática. Mais do que de revolução, precisamos talvez falar da evolução e de suas acelerações e bifurcações.

Como não lembrar da famosa reflexão de Giuseppe Tomasi di Lampedusa: “Se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude. Está claro?”. Carlo Ginzburg lembra que essa frase é uma derivação invertida de Maquiavel nos Discursos: “Aquele que, numa cidade livre, quer reformar um governo antigo, que conserve ao menos a sombra dos costumes antigos”14. A inversão é evidente: de um lado, “Se queremos que tudo mude, é preciso que algo permaneça como está (Discursos); do outro, “se queremos que tudo fique como está, é preciso que tudo mude” (Gattopardo). “O fim é oposto: revolução no primeiro caso, conservação no segundo. Os meios são idênticos: mudança (parcial no primeiro caso, total no segundo)”. Eis o paradoxo: “é o conservador, e não o revolucionário, que leva a mudança a seus extremos finais (‘tudo … tudo’)”. Ginzburg conclui olhando ao que aconteceu na Sicília após o Gattopardo: “(…) a mil léguas do ‘recusa da mudança em si’ (…), a mudança política existe, assim como existe, em um nível mais profundo, a ‘lenta substituição das classes’ (…)”. Mas enquanto Ginzburg termina em um tom melancólico inspirado em Pascal, situando a especificidade histórica no horizonte de sua contingência cósmica, nós precisamos multiplicar os esforços para mobilizar os levantes democráticos que nos faltam.

*

Giuseppe Cocco possui graduação em Sciences Politiques – Université de Paris 8 (1984), graduação em Scienze Politiche – Università degli Studi di Padova (1981), mestrado em Science Technologie et Société – Conservatoire National des Arts et Métiers (1988), mestrado em História Social – Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) (1986) e doutorado em História Social – Université de Paris I (Panthéon-Sorbonne) (1993). Atualmente, é professor titular da UFRJ.

[As reflexões apresentadas acima se desdobram a partir das pesquisas sobre moeda realizadas com Bruno Cava e publicados, inicialmente, em New Neoliberalism and the Other, Lexington, 2018; e A Vida da Moeda, Mauad, 2020.]

_

- Reflexões sobre um século esquecido, 1901-2000. Tradução de Celso Nogueira. Objetiva, 2008. ↩︎

- The Crisis of Democratic Capitalism. Penguin, New York, 2023. ↩︎

- Barak Obama’s Speech on Race, 18 de maio de 2008. ↩︎

- Ver Scott Fulford, The Pandemic Paradox: How the Covid Crisis Made Americans More Financially Secure, Princeton, 2023; Steven W. Thrasher, The Viral Underclass: The Human Toll When Inequality and Disease Collide, Celadon, 2024; Zachary Parolin, Poverty in the Pandemic: Policy Lessons from Covid-19, Russel Sage, 2023. ↩︎

- Stefan Eich, The Currency of Politics. Princeton, New Jersey, 2022. ↩︎

- A Revolução Francesa, Tradução de Rolando Roque da Silva, Bertrand Brasil, Rio de Janeiro, 1989. ↩︎

- Louis Bergeron et Marcel Roncayolo, Le monde et son histoire. Les revolutions européennes et le partage du monde. XVIII siècle et XIX siècle. Le monde contemporain, R. Laffont, Paris, 1972. ↩︎

- Ibid. ↩︎

- François Châtelet, Olivier Duhamel, Evelyne Pisier-Kouchner, História das ideias políticas (1982), tradução do francês por Carlos Nelson Coutinho, Jorge Zahar, Rio de Janeiro, 1985. ↩︎

- Sobre a revolução (1963), tradução de Denise Bottamann, Companhia das Letras, São Paulo, 2013. ↩︎

- “Os direitos humanos”, in Alain Boyer, Jean-François Kervégan, Laurent Jaffro, Martine Pécharman, Ensaios de filosofia política(1995), tradução do francês de Fulvia Moretto, Unisinos, 1998. ↩︎

- Ibid. Ver também J. Tully, Locke. Droit naturel et propriété, PUF, Paris, 1992. ↩︎

- Nigel Dodd, The Social Life of Money, Princeton, New Jersey, 2014. ↩︎

- “Appendice: Lire entre les lignes. Notule sur Le Guépard”. In Carlo Ginzburg, Néanmoins (2018), Verdier, Paris, tradução do italiano ao francês de Martin Rueff p. 258. ↩︎