por André Spritzer

……………………………

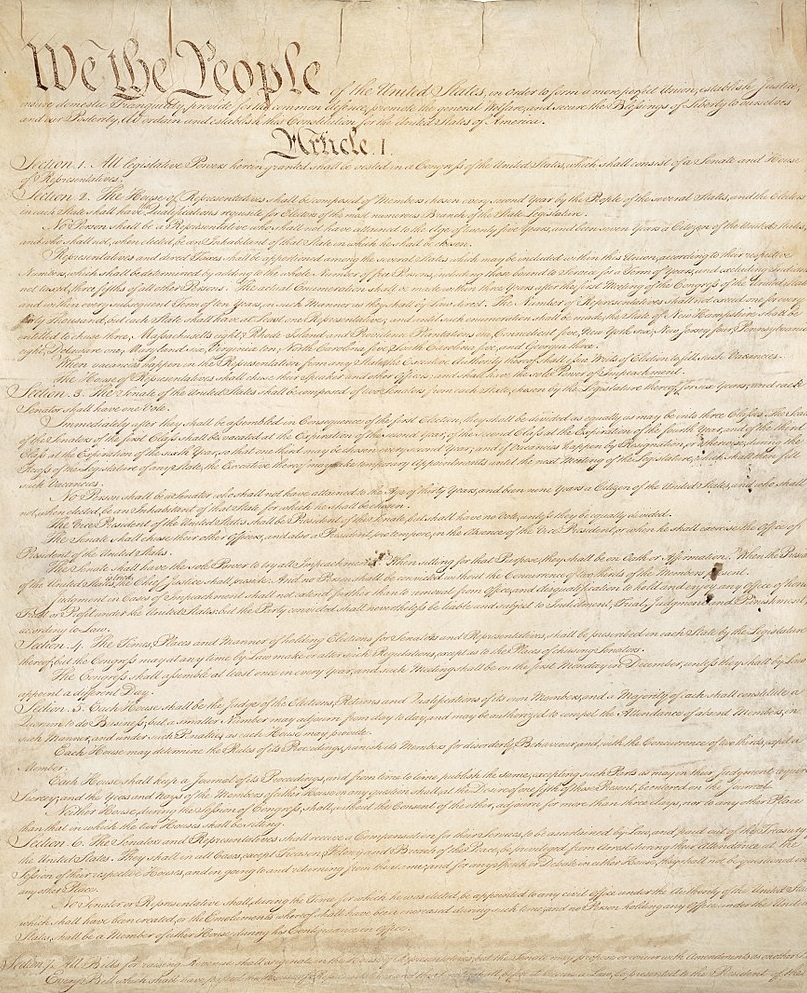

“We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defence, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.”

………………………………..

Preâmbulo da constituição dos Estados Unidos da América

………………………….

………………………….

Mais do que delinear o arranjo institucional de um governo, a constituição americana é uma declaração de princípios que definem o que é ser americano. Com base nas ideias de pensadores como Locke e Montesquieu, ela é um documento declaradamente liberal, fundamentado na defesa da liberdade individual através da limitação do poder do Estado. É, também, democrática desde sua concepção: a constituição não só começa com um trecho que explicitamente firma sua legitimidade no povo, como foi ratificada por voto popular—algo sem precedentes em sua época, mesmo que na prática somente uma pequena minoria pudesse votar.

Fruto de seu tempo e escrita por homens imperfeitos, a constituição em sua forma original tem seus problemas—em especial no tocante à raça—e nem ela, nem seus redatores, nem os Estados Unidos enquanto país estiveram sempre à altura de seus próprios ideais, apesar de sua almejada busca por uma União mais perfeita. No entanto, a despeito de seus defeitos, sua herança é a melhor possível: a construção da primeira, mais próspera e mais longeva democracia liberal representativa, que desde sua fundação serviu de exemplo para todas as demais.

O papel da constituição no sucesso da democracia americana não se dá somente pelo texto em si, mas pela forma como suas ideias foram internalizadas pela sociedade. Ela não só delineou princípios e definiu as estruturas de governo, como serviu de base para o que pode ser considerada uma verdadeira religião civil, fundamentada em valores democráticos e liberais e expressa através de símbolos, mitos, personagens, feriados, rituais e outros marcadores que podem ser compartilhados por todos os cidadãos, permitindo a construção de uma identidade nacional comum que sirva de “cola” para todos os indivíduos e grupos que compõem a sociedade a despeito de suas diferenças e particularidades. Por ser baseada em ideias e não etnia, religião ou qualquer outro fator excludente, a princípio qualquer um pode ser e se tornar americano, a despeito de sua origem, raça, credo ou qualquer outro fator.

Neste início de século, os Estados Unidos vivem uma imensa crise de identidade. Esta crise—provavelmente a mais profunda desde a Guerra Civil—expôs a fragilidade das instituições americanas e da própria democracia liberal.

O mais gritante exemplo disso se deu nos eventos que sucederam à eleição presidencial de 2020. O então-presidente Donald Trump não só não reconheceu sua derrota eleitoral e tentou atrapalhar a transição para seu sucessor, como tentou orquestrar com a maioria dos parlamentares republicanos um verdadeiro golpe de estado ao contestar e tentar subverter sob falsas alegações de fraude os votos legítimos obtidos por seu concorrente vitorioso, o democrata Joe Biden. A manobra republicana culminou na instigação por parte de Trump de uma invasão violenta do Congresso por um grupo de eleitores extremistas durante o processo de confirmação da vitória eleitoral de Biden, marcando a primeira vez que os Estados Unidos não tiveram uma transferência pacífica de poder entre dois presidentes.

No entanto, apesar de substantivamente agravar a situação, a presidência de Donald Trump não é a causa da crise que acomete o país. Ela é, na verdade, um sintoma.

A cultura política que sustenta a democracia americana—a maior e mais antiga do mundo e exemplo para todas as outras—está sendo colocada em xeque por uma população a cada vez mais dividida e cética dos seus valores e do que significa ser americano. A derrota de Trump para Biden na última eleição foi um passo na direção certa, mas não significa que esses problemas acabaram—muito pelo contrário.

No texto que segue, tento, com base na conciliação de teses de diversos autores, traçar um panorama das transformações sociais e culturais que permitiram a ascensão de Trump, examinando o cenário já existente antes de sua presidência e as condições que a possibilitaram. É um texto sobre os Estados Unidos, mas que de certa forma diz respeito a democracias em geral—em especial aquelas acometidas por crises envolvendo forte polarização política e social e a ascensão de governos populistas autoritários, como é o caso do Brasil de Bolsonaro.

………………..

………………………..

Polarização, tribalismo e identidade

As pessoas normalmente definem suas identidades a partir de características como etnia, religião, idioma, gênero ou classe. Nas últimas décadas, no entanto, os americanos também passaram a tratar partidos e ideologias políticas como fontes identitárias. O problema disso é que a afiliação de um indivíduo a um grupo, por mais fraca que seja, já afeta seu estado emocional e altera a forma como ele percebe e interage com o mundo ao seu redor.

De acordo com pesquisadores como Lilliana Mason, Amy Chua, Francis Fukuyama e Jonathan Haidt, mesmo vínculos fracos como rótulos aleatórios já fazem com que um indivíduo favoreça membros de seu grupo em detrimento dos demais, ainda que ele nunca tenha visto nenhuma dessas pessoas antes e não saiba absolutamente nada sobre elas 1–4. O mero pertencimento a um grupo—mesmo que este não signifique nada—já faz com que uma pessoa queira que seu grupo ganhe e o outro perca. Vencer se torna uma questão de status e autoestima, de satisfação emocional. Não só isso, como a identificação com um grupo afeta como a pessoa percebe o mundo: membros de outros grupos são vistos como piores do que realmente são e fatos objetivos são percebidos da forma que for mais favorável ao próprio grupo, mesmo que isso contrarie a realidade objetiva. Quanto mais forte o vínculo identitário, mais intensos são esses efeitos: maior a simpatia pelo próprio grupo e maior a desconfiança, raiva ou até mesmo ódio dos demais.

A transformação de partido político em marcador de identidade tem sérias repercussões sociais e políticas. Um dos efeitos disso é que o debate sobre políticas públicas passa para o segundo plano. Ao invés da pessoa escolher um partido com base em seus interesses e preferências políticas, o contrário ocorre. Como o importante é ganhar, ela sempre adota os posicionamentos do partido, mesmo que estes mudem de uma hora para a outra ou sejam contraditórios com seu próprio interesse. Naturalmente, a percepção também é distorcida: a pessoa tende a ver os demais partidos como tendo posicionamentos mais extremos do que de fato têm e a enxergar uma realidade alternativa aos fatos objetivos que favoreça a visão de mundo de seu próprio partido. Vitórias e derrotas políticas também adquirem uma maior carga emocional, provocando uma verdadeira raiva dos demais partidos e levando a um maior engajamento político, já que perder causa uma sensação muito ruim, ligada a uma percepção de perda de status ou até humilhação.

Nas últimas décadas, houve um aumento considerável da identificação dos americanos com seus partidos políticos. Ecoando muito das teses de Chua2 e corroborando observações já feitas pelo sociólogo Seymour Martin Lipset5, Mason demonstra através de um estudo baseado em dados que isso está relacionado a um alinhamento das diferentes identidades que as pessoas possuem em torno de suas identidades partidárias—ou seja, haveria uma convergência de diferentes identidades tendo os partidos como âncoras1. Isso envolve não somente identificação ideológica (algo que deve ser entendido mais no sentido da pessoa se sentir ou se rotular liberal ou conservadora do que de fato ter posicionamentos coerentes com essas ideologias), como também identidades advindas de outras fontes, como raça, religião, classe e sexualidade.

Devido ao caráter bipartidário do sistema político americano, ele já inerentemente gera conflitos ao estabelecer um jogo de soma-zero entre os dois partidos no qual um necessariamente precisa perder para que o outro ganhe. Mason mostra como o alinhamento de identidades exacerba isso ao definir linhas claras de separação entre os partidos. Por estarem alinhadas, uma ameaça a uma identidade é percebida como uma ameaça a todas, elevando a sensação de perigo de qualquer disputa que a envolva. Ou seja, com o alinhamento de identidades, uma derrota política não é sentida somente como uma derrota política—ela é também, por exemplo, uma derrota do grupo étnico e da religião da pessoa. O que poderia ser somente uma disputa sobre políticas públicas se torna uma questão existencial—ou seja, quando o que está em jogo é distribuição de recursos e regulação governamental, há sempre margem para negociação, mas nenhuma conciliação é possível quando o que está em questão são bens indivisíveis, como dignidade, status e identidade.

A sensação de ameaça que o alinhamento de identidades provoca na política tem como efeito um maior engajamento da população. Essa participação, no entanto, não é necessariamente positiva, pois é baseada quase exclusivamente na afiliação emocional ao invés de em uma deliberação cautelosa sobre propostas e posicionamentos. Por outro lado, pessoas com identidades não-alinhadas com seus partidos têm a sensação de ter menos em jogo em disputas políticas e, consequentemente, um menor envolvimento emocional. Para elas, uma derrota política não significa uma ameaça à todas as suas identidades, de forma que a percepção de risco acaba sendo muito menor. Seu menor envolvimento emocional permite com que formem vínculos com pessoas de todo espectro partidário, mas também faz com que sejam menos politicamente engajadas e menos dispostas a votar. Essa maior indiferença à política, no entanto, as torna menos suscetíveis às distorções de percepção partidárias e mais sensíveis aos problemas reais e ao debate propositivo. Ou seja, mesmo que participem menos, sua maior apatia política faz com que sejam as fiéis da balança de uma disputa política e que empurrem o ponteiro para um lado ou para o outro com base em uma leitura mais fiel da realidade e do desempenho dos políticos. Essas pessoas, no entanto, têm se tornado a cada vez menos numerosas.

Historicamente, havia muito mais pessoas com identidades cruzadas, transversais, dispostas a votar em qualquer partido. Na década de 1960, no entanto, teve início um processo de alinhamento identitário quando conservadores sulistas brancos que costumavam votar no partido Democrata começaram a aos poucos migrar para o partido Republicano. Mesmo assim, até meados dos anos 80 havia ainda uma boa mistura de identidades entre os partidos. Não era incomum, por exemplo, encontrar conservadores, religiosos (principalmente católicos) e sulistas filiados aos democratas (mesmo que isto fosse herança do antigo apoio deste partido à segregação racial). Contudo, ao longo das últimas décadas os partidos foram se tornando mais puros, com determinados grupos sociais se associando exclusivamente a um ou ao outro ao invés de estarem mais igualmente distribuídos entre os dois. O resultado de todo esse processo foi a polarização partidária extrema que existe hoje, com o Partido Republicano sendo a cada vez mais o partido dos religiosos, conservadores, brancos, pessoas de baixa instrução e populações de área rural e o Partido Democrata, aquele dos não-religiosos, liberais, negros, minorias, pessoas com alto grau de instrução e moradores de áreas urbanas.

Uma das consequências da extrema politização partidária é que ela tornou a política praticamente intratável. Temendo seus eleitorados, políticos de ambos os partidos têm incentivos para sabotar uns aos outros ao invés de colaborar e fazer concessões para atingir consensos mesmo em questões de interesse comum. O problema maior, no entanto, é que a polarização não é só política: ela é também social. O alinhamento de identidades em torno dos partidos essencialmente rachou o país em dois blocos disjuntos. Democratas e republicanos tendem a viver em lugares diferentes, obter informações de fontes diferentes, consumir produtos diferentes, preferir alimentos diferentes, acompanhar esportes diferentes, assistir a diferentes programas de televisão. Não só isso, como ativamente buscam formar relações e viver próximos a pessoas do mesmo partido. Mesmo em ambientes nos quais encontram pessoas do outro partido, como em algumas situações de trabalho, o engajamento é limitado, já que não possuem mais nada em comum. O resultado dessa polarização social é que cada bloco partidário vive em um mundo paralelo, isolado e homogêneo, o que exacerba diferenças e preconceitos e intensifica conflito, posicionamentos extremos, desconfiança e ódio.

………………….

……………………..

Comunidade e cultura política democrática

Como colocado por Seymour Martin Lipset, uma democracia exige por definição certa dose de discordância e conflito, mas isso deve existir dentro de um colchão de consenso mínimo5. Isso só é possível quando há o que Robert Dahl—um dos principais estudiosos da democracia—definiu como um sistema de segurança mútua, no qual um padrão mínimo de confiança faz com que um grupo não veja os demais como ameaças existenciais6. Uma polarização política e social muito intensa, portanto, coloca em risco esse sistema.

A causa da polarização é em última instância o tribalismo, algo natural, inevitável e que pode ser ativado mesmo por um simples rótulo arbitrário1. As pessoas, por sua vez, tendem a formar suas tribos com base em suas identidades, que podem vir de diversas fontes, como etnia, idioma, religião, cultura ou até política. Quando essas identidades se alinham em torno de alguma identidade em particular (como um partido político), o vínculo sentimental à própria tribo e a antipatia às demais se intensifica—especialmente quando as tribos são colocadas em confronto direto, como no jogo de soma-zero estabelecido por um sistema bipartidário. Para que uma democracia funcione, portanto, é necessária uma identidade tribal maior que sirva de denominador comum entre todas as outras e uma estrutura social que estimule a miscigenação e evite assim o alinhamento identitário que leva à polarização extrema5.

De acordo com Lipset, essa identidade maior seria uma identidade nacional comum construída com base em símbolos, rituais, feriados, mitos e personagens políticos compartilhados por toda a população5. O cientista político Francis Fukuyama acrescenta a isso a importância dessa identidade ser universalista—ou seja, ela não ser baseada em etnia, religião ou algum outro aspecto excludente3. Deve ser uma identidade inclusiva, sustentada em valores cívicos que possam ser compartilhados por todos de forma a permitir uma sociedade multicultural e tolerante. Isso é exatamente um dos pilares da identidade nacional americana, que é fundamentada em uma veneração quase religiosa da história e tradições do país—algo que Robert Bellah chamou de “religião civil americana”7. Ao tratarem documentos fundadores como sacros, protagonistas históricos como heróis mitológicos e princípios filosóficos como dogmas e criarem uma série de tradições, rituais e feriados em torno dessa estrutura, os americanos estabeleceram uma simbologia e um conjunto de valores comuns que atravessam diferenças étnicas, religiosas e culturais da população e ajudam a criar coesão social e uma cultura política ancorada em ideais como liberdade, tolerância e igualdade. Ao aderir a essas ideias, qualquer pessoa pode, em teoria, se tornar americana, independentemente de sua origem, raça, idioma, credo ou qualquer outra característica.

Lipset também ressalta que para que uma sociedade culturalmente diversa como a americana seja viável é importante estimular a convivência e colaboração de pessoas de diferentes grupos como forma de criar pontes e gerar confiança5. Uma exposição a pontos de vista diversos e a pessoas de partidos, ideologias e crenças diferentes leva a um menor vínculo identitário com política, reduzindo a agressividade e emotividade das escolhas políticas e permitindo que um eleitor mude de voto de uma eleição para a outra de forma mais racional, com base mais no desempenho dos governantes e nas políticas públicas defendidas pelos candidatos no que na expressão de algum sentimento. Essa miscigenação também é fundamental para evitar radicalização, já que grupos ou indivíduos que ficam isolados com outros que compartilham dos mesmos pontos de vista são mais suscetíveis ao efeito “câmara de eco”, em que similares confirmam e amplificam opiniões de similares. Nos Estados Unidos, essa mistura de tribos se dá principalmente nas comunidades locais, que também têm o papel de infundir nas pessoas a religião civil americana.

Essa importância da vida comunitária para a democracia americana já fora notada pelo pensador francês Alexis de Tocqueville, ainda no século XIX8. Em sua visita aos Estados Unidos, ele percebeu que frequentar associações locais como clubes, igrejas e outros ambientes de convívio, participar de rituais e eventos comunitários e colaborar para a realização de objetivos comuns fazia com que as pessoas se sentissem parte de algo maior, reforçando seus vínculos com suas comunidades e criando uma cultura de tolerância, solidariedade e confiança mútua. Isso foi reafirmado por cientistas políticos modernos, como Gabriel Almond e Sidney Verba, que apontaram a importância do que chamaram de cultura cívica para a sustentação de uma democracia. Essa seria uma cultura política em que uma forte participação das pessoas na vida comunitária estimularia a confiança mútua e nas instituições e criaria um equilíbrio entre participação política, passividade e deferência a autoridades9.

Em linha tanto com Tocqueville quanto com Lipset, autores mais recentes como Francis Fukuyama, E. J. Dionne Jr. e Robert Putnam notaram ainda que a convivência comunitária, ao expor as pessoas a uma diversidade de opiniões e visões de mundo, as estimula a criar laços apesar de suas diferenças, gerando o que chamaram de capital social, que consiste na conexão entre esses laços e um conjunto de normas de reciprocidade baseadas em confiança que permitem a ação coletiva através da colaboração10–14. Putnam, sua coautora Shaylyn Romney Garret e autores como Jonah Goldberg e Yuval Levin também destacam o papel de formação cívica e moral de instituições comunitárias e da sociedade civil (por exemplo, organizações cívicas e religiosas, sindicatos, instituições de ensino e até partidos políticos)14–16. Essas instituições têm como atribuições não somente unir as pessoas de combinações identitárias diferentes, como também transmitir a todas elas valores democráticos, liberais e solidários.

Nesse contexto da sociedade civil como formadora de cidadãos democráticos, Goldberg destaca que as ideias e valores que estão por trás das democracias liberais não são instintivos para os seres humanos15—pelo contrário, as pessoas são por natureza tribais, como demonstram especialistas em psicologia política, como Mason, Chua, Fukuyama e Haidt1–4. Dessa forma, esses valores devem ser conscientemente e ativamente transmitidos de geração em geração por instituições como a família, a igreja, as escolas, as universidades, entre tantas outras. Goldberg ilustra isso com uma frase supostamente proferida por Hannah Arendt: “em cada geração, a civilização é invadida por bárbaros—os chamamos de ‘crianças’”. Ele aponta ainda que democracias liberais não só não são naturais, como são fenômenos relativamente recentes—a primeira, os Estados Unidos, não existe há nem dois séculos e meio—, de forma que é importante ativamente afirmar os valores que as fundamentam e assegurar que estes fazem parte da religião civil nacional para que se possa evitar um regresso a formas mais instintivas, mas menos produtivas e menos livres de civilização.

A democracia liberal, portanto, depende não somente de um arcabouço institucional formal—como a constituição, as leis e todas as organizações e cargos de governo—, mas também de toda uma cultura que lhe dê sustentação, que crie um conjunto de instituições informais (ou seja, de regras e normas não escritas, passadas pelos hábitos e tradições) que instrua e estruture o comportamento das pessoas de forma compatível com um regime liberal e democrático. Essa cultura, por sua vez, é fortemente baseada em um equilíbrio entre o individualismo que é característico do liberalismo e a vida em comunidade, onde pessoas diferentes interagem e colaboram, criando vínculos e valores compartilhados e aprendendo a se tolerar mutuamente11. Mudanças socioeconômicas ocorridas nas últimas décadas, no entanto, têm afetado esse equilíbrio nos Estados Unidos, em grande parte por ter alterado exatamente essa relação das pessoas com suas comunidades.

Analisando dados de todo o século passado, Robert Putnam observou uma queda progressiva do capital social nos Estados Unidos a partir da metade da década de 1960, percebendo um declínio na participação política, cívica e religiosa, no altruísmo e na confiança mútua13. Ele notou que as pessoas passaram a se engajar menos com suas comunidades, participando menos de seus eventos e associações. Como já diz o título de seu mais famoso livro (Bowling Alone) ao invés de integrarem ligas de boliche, as pessoas passaram a jogar boliche sozinhas. Ao buscar explicações para isso, Putnam notou que muito tinha a ver com transformações no estilo de vida: as pessoas passaram a viver de forma mais independente (o que inclui a maior participação da mulher na força de trabalho), a morar em comunidades mais espalhadas (subúrbios) e a buscar entretenimento de forma mais individualizada (pela televisão, por exemplo). O principal fator, no entanto, parecia ser geracional: pessoas que nasceram nos anos 20 e 30, que viveram eventos marcantes como a Segunda Guerra Mundial, tinham maior capital social que gerações subsequentes.

De forma similar e complementar a Putnam, Ronald Inglehart percebeu uma mudança nos valores entre as gerações: enquanto as pessoas mais velhas tinham valores predominantemente tradicionais e materialistas (ou seja, ligados a questões de sobrevivência, como segurança e economia), as mais jovens tinham valores mais seculares e pós-materialistas (ou seja, voltados a questões de autoexpressão, como direitos individuais e de minorias)17. O cientista político Paul Howe, por sua vez, constatou em análise de dados da World Values Survey (pesquisa anual sobre valores das populações de diversos países, coordenada por Inglehart) um aumento de atitudes antissociais e antidemocráticas nos Estados Unidos nas últimas décadas e atribuiu isso a uma falha do sistema em entregar o que promete (em termos de serviços, direitos e qualidade de vida), à baixa educação cívica e, principalmente—e também na linha de Putnam—, ao crescimento de uma cultura excessivamente individualista, que fomenta narcisismo e egocentrismo e um sense of entitlement (sensação que algumas pessoas têm de que tudo lhes é devido por toda a sociedade)18.

Recentemente, Putnam e Garrett ampliaram o foco de sua investigação da segunda metade do século XX para todo o período entre o final do século XIX e o início do XXI, passando também a analisar outras variáveis além do capital social, como desigualdade econômica, polarização política e o que chamaram de solidariedade cultural, que seria a razão entre a presença de palavras associadas à “nós” e palavras associadas a “eu” em livros do período considerado14. Ao desenharem e sobreporem as curvas das séries históricas dessas variáveis, eles notaram que elas seguiam basicamente a mesma trajetória: igualdade econômica, civilidade política (definida como o inverso de polarização), capital social e solidariedade cultural começaram o século XX muito baixos até que na década de 1910, com o início da Era Progressista, o cenário rapidamente começou a melhorar. Com exceção de um breve período de estagnação nas décadas de 1920 e 1930, esses indicadores subiram muito e de forma contínua até atingirem um pico entre o meio da década de 1960 e o início da de 1970, quando passaram a cair sem parar em um movimento que dura até os dias de hoje, chegando a níveis similares aos do início do século (suas curvas, portanto, lembram um “U” invertido).

As variáveis analisadas por Putnam e Garrett se mostraram tão fortemente relacionadas que eles não foram capazes de determinar exatamente o que causou o que. Eles conseguiram, no entanto, descartar economia como o fator primordial—ou seja, como aquilo “puxa” as demais variáveis em determinada trajetória. Passaram, então, a examinar dados qualitativos, nos quais perceberam que a mudança do “eu” para o “nós” começou cedo no processo em relação aos outros indicadores, o que sugeria cultura como uma possível causa—algo também notado por Inglehart e Norris17,19,20. A percepção da mudança cultural como sendo caracterizada por um aumento do individualismo também foi algo compartilhado por outros autores, como Mark Lilla, Howe, Goldberg e Fukuyama3,15,18,21. O problema de uma cultura tão fortemente individualista sem o contraponto comunitário institucional é que, conforme explica Mason, mesmo com vidas atomizadas e sem ter as comunidades e suas instituições como âncoras, a necessidade das pessoas de pertencimento a uma tribo não deixa de existir, de forma que elas passam a buscar outras bases para formar suas tribos1. Uma dessas bases é justamente a similaridade social, o que inclui o pertencimento a um partido político ou adesão a uma ideologia—ou seja, como coloca Goldberg, o senso de pertencer das pessoas teria passado a vir de ideologias e partidos políticos ao invés de ter como fonte a igreja, clubes, bairros e outras associações comunitárias locais e instituições da sociedade civil15.

Especialmente na última década e meia, o processo de formação de comunidades identitárias com base política foi reforçado pela pervasividade da internet na vida social das pessoas22. Na ausência de comunidades institucionais físicas, as mídias sociais permitiram a formação de comunidades online baseadas em interesses comuns—como partidos e ideologias políticas e teorias da conspiração. Como mídias sociais se monetizam através do engajamento constante, seus algoritmos tendem a filtrar a imensidão de conteúdo de forma a privilegiar o que provoca emoções fortes e leva a maior permanência nos sites, criando bolhas de informação homogêneas. No mundo físico, há também certa heterogeneidade natural entre as pessoas, enquanto online pessoas de pensamento similar que teriam certa dificuldade de se encontrar e maior exposição a visões de mundo contraditórias formam comunidades com muito mais facilidade, facilitando a produção do efeito câmara de eco—ou seja, nas mídias sociais, as pessoas muitas vezes têm a impressão de estarem sempre rodeadas por outras que pensam exatamente igual a elas. Ao dar um megafone a qualquer pessoa que queira se manifestar, a internet e as mídias sociais também levaram a uma pulverização da imprensa e das fontes de informação, eliminando os filtros e curadoria de conteúdo feito pela imprensa tradicional. De certa forma, a curadoria acaba por ser feita pelas próprias pessoas através dos algoritmos que mostram o que elas querem ver—e por seus conhecidos, que repassam informações através de grupos, postagens e mensagens em sites e ferramentas como Facebook e WhatsApp. Por ingressarem nesses grupos voluntariamente e por estes serem integrados por amigos, parentes e pessoas de pensamento similar, as pessoas—e principalmente gerações que nem nasceram, nem cresceram com internet (baby boomers, em particular)23—tendem a acreditar em muito do que recebem, conferindo à informação que recebem a credibilidade que dão a quem a repassa (ou seja, se confiam em quem enviou a notícia, seu padrão é tratar a notícia como real). Isso é também impactado pelo viés de confirmação: as pessoas tendem a acreditar mais na primeira versão de determinada informação que recebem, de forma que qualquer coisa subsequente que lerem ou assistirem sobre determinado tema e que contrarie a informação original terá um ônus extra de convencimento. Considerando todos esses fatores, por mais que a internet facilite ativismo social positivo e aumente muito o acesso à informação, ela também serve para fomentar a polarização, além de permitir a formação de comunidades imensas em torno de subculturas radicais, teorias da conspiração (muitas vezes de teor racista e antissemita) e cultos à personalidade, como a militância woke, a seita do QAnon, o terraplanismo, o antiglobalismo e o próprio trumpismo24. A internet, portanto, intensificou as transformações na cultura política que já vinham ocorrendo como resultado da erosão do engajamento comunitário através da sociedade civil, levando a um maior isolamento e, consequentemente, radicalismo dos diversos grupos e facilitando o alinhamento de identidades.

Todas essas transformações na cultura política decorridas a partir do menor engajamento comunitário naturalmente impactam as instituições. Enquanto essencialmente regras, instituições estruturam, direcionam e limitam as ações dos indivíduos ao mesmo tempo que lhes dão um sentimento de dever, propósito e pertencimento a algo maior. Contudo, instituições também dependem do comportamento dos indivíduos, sendo inerentemente formadas e transformadas pelo uso que eles fazem delas. Para que instituições funcionem, portanto, as pessoas precisam respeitar os limites por elas impostos e agir através delas para os fins para os quais elas foram estabelecidas. O problema é que as pessoas só irão fazer isso se entenderem para o que servem essas instituições e tiverem os valores que estão por trás delas internalizados. Em um contexto de atomização das pessoas, individualismo exacerbado, polarização extrema e baixa internalização de valores democráticos universalistas é natural, portanto, que a relação entre indivíduos e instituições seja corrompida. Para Yuval Levin, é o que vem acontecendo nos Estados Unidos: ao invés de se deixarem moldar pelas instituições, incorporando a si seus valores e propósitos, as pessoas passaram a tratá-las a cada vez mais de forma instrumental e performática, para avançar projetos pessoais ou puramente como palco (às vezes literalmente) para projeção pessoal16.

Como mostra Levin16, isso teve repercussões políticas. O mais gritante exemplo é o próprio presidente Trump, que tratou seu cargo como um reality show no qual satisfazer seu ego, seus impulsos e seus interesses comerciais e políticos ganharam primazia em relação a questões nacionais. Afetou também o legislativo: muitos deputados e senadores, convertidos em semi-celebridades e preocupados mais com o discurso que vai lhes render visibilidade em mídias sociais e servir de trampolim para livros e carreiras como comentaristas em canais de TV a cabo do que com as minúcias do trabalho legislativo, passaram a tratar o congresso e seus cargos mais como plataformas para autopromoção do que como ferramentas para formulação e deliberação de políticas públicas. Os partidos, por sua vez, deixaram de ser centros de formação de quadros e candidatos alinhados com certos valores e visão de mundo para se tornarem meras máquinas eleitorais vazias de princípios e ideias que são usadas por políticos com projetos de poder individuais—exemplos disso sendo as campanhas de Bernie Sanders e Donald Trump. Apesar de menos midiático, o judiciário também teria sido afetado, com juízes optando por descartar a lei para sinalizar virtude e dar alguma lição de moral.

Um fenômeno que pode ser um caso extremo, mas a cada vez mais frequente, dessa degradação institucional em todos os níveis é o comportamento chamado pelo jurista Mark Tushnet de “jogo-duro constitucional”, em que atores políticos adotariam práticas formalmente legais, mas que extrapolam o espírito das leis no intuito de obter alguma vantagem ou prejudicar adversários25—ou seja, se ganhar é um bem absoluto e as instituições não têm valor intrínseco, vale tudo por uma vitória. O crescente abuso disso foi apontado por Levitsky e Ziblatt em seu famoso livro Como as Democracias Morrem como uma das principais causas de erosão democrática26. Ao invés de praticar uma autocontenção saudável, como o candidato democrata Al Gore ao conceder a vitória ao republicano George W. Bush na contestada disputa presidencial de 2000, os atores políticos vão para um vale-tudo institucional, usando todas as ferramentas formais e informais possíveis para atingir seus objetivos, mesmo que no processo essa atitude destrua as instituições, acirre a polarização e mine a confiança na própria democracia. Alguns casos emblemáticos recentes incluem a recusa dos republicanos em mesmo avaliar o indicado pelo então presidente Barack Obama à Suprema Corte a um ano da eleição presidencial e, claro, toda a confusão judicial feita pelo presidente Trump e pelo Partido Republicano em torno da eleição de 2020, que envolveu desde a criação de suspeição sobre as urnas até contestação legal do resultado eleitoral com base em nenhuma evidência, recusa em reconhecer a eleição de Joe Biden e perturbação proposital do processo de transição presidencial (algo que coloca em risco até a segurança nacional).

O problema de atitudes como o jogo duro constitucional é que por mais que a constituição e a legislação sejam formalmente bem montadas, elas são só palavras vazias se não contam com a adesão das pessoas. Essa adesão, por sua vez, não se trata somente de respeitar o que está escrito, mas também o que não está—ou seja, as instituições informais, estabelecidas através de valores, normas, rituais e tradições. O mau uso das instituições leva a um ciclo vicioso de mau desempenho do sistema, subsequente perda de confiança pela população e ainda maior degradação institucional, culminando na deslegitimação e possível fim da democracia liberal. O que impede isso de acontecer é, no fim das contas, a presença de uma cultura política solidária, liberal e democrática baseada em uma identidade nacional inclusiva—exatamente o que vem se deteriorando nos Estados Unidos com a cada vez mais força.

……………………..

………………….

Dignidade e ressentimento

Em 1989—antes, portanto, da queda do muro de Berlim e da dissolução da União Soviética e total desmoralização do comunismo—, Fukuyama publicou na revista National Interest um polêmico e ainda hoje bastante incompreendido artigo, expandido em 1992 como livro, no qual declarava que a democracia liberal capitalista representaria o fim da História por ser o sistema político e econômico que melhor contentaria o desejo instintivo do ser humano por reconhecimento de sua dignidade—desejo este que ele chamou de thymos, tomando emprestado termo de Platão27,28. Ao utilizar a expressão “fim da História”, Fukuyama não queria dizer que todos os países do mundo iriam inevitavelmente e irreversivelmente se democratizar, mas sim que a democracia liberal, mesmo imperfeita, seria o mais próximo de um sistema político ideal que a sociedade humana poderia chegar (ou seja, “fim” entendido mais como objetivo do que como término).

De acordo com Fukuyama, thymos—o desejo por reconhecimento—é algo natural para o ser humano e profundamente ligado a sua ideia de identidade3,27,28. Nos últimos séculos—em particular a partir da Reforma Protestante, que retirou a igreja como intermediário necessário entre o indivíduo e Deus—a humanidade passou a adotar como noção de identidade a ideia de que cada pessoa possui um “eu” interior único que se difere do exterior imposto pela sociedade. Fukuyama—assim como Jonah Goldberg15 e, menos explicitamente, Mark Lilla21—associa isso ao pensamento do filosofo suíço Jean-Jacques Rousseau, para quem a noção de identidade de cada pessoa é vista como algo que vem “de dentro”, de seu sentimento profundo, de forma que a civilização e as regras e estruturas que esta impõe sobre os indivíduos—incluindo a própria ideia de moralidade como algo compartilhado—seriam empecilhos artificiais à manifestação e reconhecimento do seu “eu” real, autêntico (como o philosophe diria, “o homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se acorrentado”)3.

De acordo com essa concepção rousseauniana de identidade, para que as pessoas possam viver uma vida plena e autêntica—para que seu thymos seja satisfeito—, a sociedade deve se adaptar de forma a contemplar esse “eu” profundo de cada um. Sistemas autoritários e iliberais são naturalmente incapazes de fazer isso, pois impõem sobre a população os valores e a concepção de mundo dos mandatários. A democracia liberal, por outro lado, faz isso através da concessão de direitos comuns de cidadania, como liberdade de credo e pensamento, livre associação e participação política—ou seja, ela reconhece a dignidade de cada pessoa ao considerar e respeitar cada indivíduo como alguém único, livre e autônomo, capaz e com direito de participar das decisões que o afetam.

Os direitos de cidadania concedidos pela democracia, no entanto, são baseados em uma ideia de igualdade entre os indivíduos—o que Fukuyama chama de isothymia. Ocorre, no entanto, que algumas pessoas teriam a necessidade de serem reconhecidas como superiores—o que ele chama de megalothymia. Como também colocado por Goldberg15, a democracia liberal possui instrumentos para canalizar essa megalothymia de forma produtiva, conferindo diferenciação através de poder, reconhecimento social e recompensa material para quem produza algo de valor para a sociedade de alguma forma, seja através de inovação tecnológica, pela produção cultural ou intelectual, por façanhas esportivas ou até mesmo pela própria competição política. Para Fukuyama, no entanto, em sociedades democráticas e prosperas, esses direitos iguais de cidadania correm o risco de deixarem de ser suficientes para contentar o thymos de muitas pessoas, especialmente quando já são tidos como certos—até naturais—por grande parte da população, algo que tende a ocorrer com quem já nasceu em um regime democrático e não testemunhou ou teve que lutar pela igualdade básica por ele concedida (quem não vivenciou, por exemplo, as ameaças da Guerra Fria). Considerando, então, os direitos de cidadania como dados, essas pessoas passam a exigir reconhecimentos mais particulares, baseados em condições como pertencimento a um determinado grupo ou posse de algum atributo (ou até um sentimento) especial.

Nos Estados Unidos, a ideia de isothymia está notoriamente presente desde sua concepção, sendo já explícita em seus documentos fundadores. Um exemplo é a própria Declaração da Independência, que inclui a famosa frase de Thomas Jefferson sobre ser autoevidente que “todos os homens são criados iguais, dotados pelo seu Criador de direitos inalienáveis, entre os quais a vida, a liberdade e a busca da felicidade”. O país, no entanto, nem sempre esteve à altura desse ideal. Membros de determinados grupos, como mulheres, LGBT, povos nativos, e, especialmente, negros, foram durante muito tempo tratados como cidadãos de segunda classe ou pior (estes últimos não só não tinham direitos de cidadãos, como passaram quase três séculos como escravos e mais outro sob o que era essencialmente um regime de apartheid). Isso reforçou nessas pessoas a realização de seu pertencimento a esses grupos marginalizados, fortalecendo seu vínculo a eles e provocando um forte ressentimento. Esse ressentimento, por sua vez, motivou grandes lutas e mobilizações que objetivavam retificar injustiças históricas e obter de fato a isothymia.

Um dos principais exemplos dessas mobilizações por igualdade é o movimento pelos direitos civis liderado por Martin Luther King Jr. Este foi fundamentalmente um movimento a favor da integração total da minoria negra à sociedade de maioria branca (sendo, portanto, essencialmente uma luta pela isothymia), como pontuado pelo famoso discurso em que King dizia sonhar com o dia em que seus filhos “viverão em uma nação na qual não serão julgados pela cor de sua pele, mas pelo conteúdo de seu caráter”. Foi uma mobilização histórica e bem sucedida, culminando com o estabelecimento da igualdade formal entre negros e brancos em todo o país através do Civil Rights Act (“Ato dos Direitos Civis”), de 1964, e do Voting Rights Act (“Ato dos Direitos de Voto”), de 1965. No entanto, essa igualdade formal não foi se traduziu integralmente em uma igualdade de fato. Como mostram Putnam e Garrett, por mais importantes que tenham sido, essas conquistas foram o ápice de uma progressiva melhora da condição socioeconômica dos afro-americanos que ocorria desde o início do século XX14, acompanhando os indicadores de igualdade econômica, civilidade política, capital social e solidariedade cultural. Quando esses indicadores entraram em seu contínuo processo de queda—que perdura até hoje—, a desigualdade entre brancos e negros não piorou, mas sua redução se desacelerou muito em relação ao ritmo em que vinha até então, ficando virtualmente parada. Essa falta de progresso em algo tão essencial frustrou expectativas e gerou um forte ressentimento acumulado, que teve vazão no movimento Black Lives Matter (“Vidas Negras Importam”)—ainda em curso—, que teve como estopim episódios de violência policial contra negros.

Como argumenta Fukuyama, mobilizações por igualdade de grupos historicamente marginalizados tiveram e continuam a ter importância. Além do Black Lives Matter, outros movimentos recentes ainda protagonizam conquistas, como o LGBT, que luta pelos direitos civis e aceitação social dos homossexuais, e o Me Too (“Eu Também”), que é contra o abuso e assédio sexual de mulheres por homens em posições de poder. Eles demonstram, no entanto, a dificuldade que a democracia liberal tem em satisfazer o thymos de pessoas não querem reconhecimento somente enquanto indivíduos, mas como membros de grupos que possuem cultura, tradições e características distintas. Como também ressalta Mark Lilla21, esses grupos e suas reivindicações são e foram necessários para que a sociedade progredisse em questões importantes, mas se tornam problemáticos quando se tornam totais, dominando a vida de seus membros a ponto da identidade de grupo tomar procedência sobre a agência individual. Quando isso ocorre, a isothymia pode dar lugar à megalothymia, com a demonização de quem não pertence ao grupo. Movimentos baseados em grupos identitários podem, portanto, ser virtuosos, como no caso da Coalizão Arco-íris, da campanha eleitoral de 1984 do democrata Jesse Jackson, que unia em solidariedade diferentes grupos para um propósito comum, dentro dos princípios liberais-democráticos, ou mais controversos—quando não nocivos, radicais, autoritários e iliberais—, como a ala do movimento dos direitos civis da década de 1960 liderada por Malcom X, que contrastava com Martin Luther King por acreditar que a coexistência de negros e brancos era impossível e pregar separatismo negro (com uso de violência, se necessário) ao invés de integração, ou ainda a atual militância woke (no sentido de acordar para as injustiças sociais do mundo), que trocou como base identitária uma herança cultural ou processo histórico por sentimentos individuais fluídos (ou seja, não somente sou eu quem decido minha identidade atual baseado em como me sinto hoje, como a única forma de me engajar na política se dá através de minha identidade) e adotou como abordagem um fanatismo moralista e intolerante que na prática impede que avanços concretos sejam feitos ao focar mais em evangelismo, ações performáticas e sinalização de virtude do que em de fato ganhar eleições, ressaltando e amplificando diferenças ao invés de tentar convencer as pessoas e construir consensos.

Como coloca Fukuyama, um problema de política feita com base em grupos identitários (particularmente em sua variante mais agressiva) é que, sob determinados contextos sociais, econômicos e culturais, ela pode acabar provocando reações daqueles que não pertencem ao grupo e são (ou percebem ser) alvo de suas mobilizações ou por estas prejudicados, a ponto de construírem para si uma identidade de grupo que até então não possuíam e embarcarem em uma política de identidade reacionária (baseada, por exemplo, em uma identidade branca). Segundo a professora de direito Amy Chua, essa reação ainda pode ser mais intensa quando vinda de um grupo até então majoritário ou dominante que percebe estar perdendo seu status devido à ascensão de outros, que passam ser vistos como ameaça2. Isso parece ser o que está ocorrendo com grande parte da população branca do interior do país, a levando a aderir a movimentos populistas e ultranacionalistas.

Fenômenos como globalização e automação e a mudança de uma economia industrial para uma economia de conhecimento levaram à precarização das relações de trabalho e ao desaparecimento de empregos que antes garantiam uma confortável e estável vida de classe média29. Essas transformações ainda vieram acompanhadas de mudanças demográficas importantes: de acordo com o censo, os Estados Unidos estão aos poucos deixando de ser um país de maioria branca para se tornar um mosaico de diferentes minorias. Isso atingiu em cheio comunidades rurais e industriais no interior do país (ironicamente, de alto capital social, ao contrário da tendência geral30), nas quais trabalhadores de baixa instrução, predominantemente brancos e evangélicos, aos poucos foram vendo suas vidas virar ao avesso não só sob o ponto de vista econômico, mas também social, cultural e até de saúde (estão entre os principais afetados pela crise de consumo de medicamentos opiáceos que acomete o país). Como bem ilustrado em estudo etnográficos feitos pela socióloga Arlie Hochschild e pela cientista política Kathy Cramer, nos últimos anos essas pessoas, que sempre se consideraram a “verdadeira” América, passaram a se sentir desrespeitadas, humilhadas e abandonadas pelas elites políticas “arrogantes” ao verem mulheres, negros, imigrantes e outros grupos “furando a fila” para o “sonho americano” com ajuda “injusta” do governo através de medidas como ações afirmativas ao mesmo tempo que eram tratadas de forma condescendente, como um bando de atrasados, sem educação, homofóbicos, sexistas, ignorantes, religiosos e caipiras31,32. A questão econômica é, portanto, o pano de fundo e o catalisador de algo mais fundamental, referente a dignidade e status—à satisfação do thymos—de uma população que se sente a cada vez mais ressentida por se ver como estrangeira em seu próprio lar.

Além de afetar brancos de baixa escolaridade de comunidades rurais e industriais decadentes, a insegurança e percepção de perda de status provocadas pelas transformações sociais, econômicas e culturais também afetaram outros setores da sociedade. A precarização do trabalho, por exemplo, atingiu até jovens de alto nível educacional, fundamentando movimentos como o Occupy, que protestava contra uma economia que, ao seu ver, favorecia o 1% mais rico em detrimento dos outros 99%. Mudanças culturais e de valores, por sua vez—em especial quando associadas a instabilidade de emprego—levaram muitos boomers mais velhos a reagirem contra os valores seculares e de autoexpressão dos mais jovens e reverterem aos valores tradicionais e materialistas com os quais cresceram, na sociedade mais conformista e homogênea da década de 195017,19. Para a cientista política Karen Stenner e o psicólogo Jonathan Haidt, as mudanças culturais e a maior diversidade da sociedade também ativaram em uma parcela da população o que chamam de propensão ao autoritarismo, que seria uma aversão natural à complexidade que faz com que se sintam mais confortáveis em sociedades caracterizadas por ordem, conformidade e homogeneidade étnica e cultural33. De acordo com eles, essas pessoas não conseguem entender seu papel em uma sociedade mais complexa e, se sentindo ameaçadas, se voltam para o tribalismo, a xenofobia e o autoritarismo na tentativa de tornar o mundo mais simples. Para a historiadora Anne Applebaum, esse, assim como um ressentimento em relação ao papel que esperavam ter na sociedade transformada ou à uma decepção quanto à direção das transformações—além de, é claro, um pragmatismo amoral objetivando manter relevância e faturar política e economicamente—pode ser também um dos fatores por trás da adesão de intelectuais e atores políticos a movimentos e governos iliberais e antidemocráticos34.

O denominador comum para o ressentimento com “o sistema” de todos esses grupos identitários, da esquerda woke à direita nacionalista, e um fator que contribui muito para o antagonismo praticamente irreconciliável entre eles é a suplantação de uma identidade nacional comum e includentes por identidades de grupo totais e excludentes. Para Fukuyama, o ideal seria que todos esses grupos reconhecessem que a identidade nacional americana como expressa em seus valores, rituais e constituição—sua religião civil—já contempla suas diversas reivindicações e estabelece uma ligação entre todos, uma noção de pertencimento comum, que permite divergências sem que um represente ameaça existencial aos demais3. Ele defende, também, que as divisões entre partidos sejam mais pautadas por divergências econômicas do que sobre questões de identidade, pois estas últimas não são negociáveis, impossibilitando concessões e construção de consensos. A tendência, no entanto, tem sido de ir na direção contrária. A esquerda, com amparo de amplos setores da intelectualidade, da imprensa e da indústria de entretenimento, tem investido a cada vez mais em uma retórica woke criada sobre uma matriz hierárquica de opressores e oprimidos e até em uma negação explícita da religião civil americana (baseada, por exemplo, em uma caracterização da história do país e seus protagonistas como irremediavelmente malignos). A direita, por outro lado, investiu em um ultranacionalismo baseado em ressentimento branco, anti-intelectualismo, nostalgia de um mundo que já não mais existe (e talvez nunca tenha existido), diversas teorias da conspiração e, mais recentemente, culto à personalidade. É amparada, por sua vez, por uma imprensa alternativa que nega a realidade objetiva e uma elite política amoral que se desprendeu completamente de suas obrigações institucionais em uma busca incessante por poder, dinheiro e vitória tribal. O resultado de tudo isso foi uma polarização mais extrema e a abertura do caminho para a eleição de populistas reacionários como Donald Trump.

…………………..

………………………….

Comentários finais

A presidência de Donald Trump é um episódio triste na história americana, mas não surgiu do nada. É fruto de um longo processo de degradação institucional que por sua vez decorre de transformações sociais e culturais. Sem um denominador comum que una todas as diferentes tribos político-sociais em uma tribo nacional maior e sem que as instituições sejam internalizadas pelas pessoas a ponto de limitar seu espaço de ação, uma democracia não é sustentável. Instituições, afinal, são em sua essência regras, que só funcionam se são cumpridas. Coerção funciona para forçar este cumprimento, mas só até certo ponto. As regras devem ser legítimas, aceitas pela sociedade e coerentes com a cultura e valores predominantes.

Essas coisas andam juntas: a identidade comum é construída em parte com base no senso de pertencer que cumprir determinado papel institucional confere a quem ocupá-lo e permite com que os diferentes grupos tolerem uns aos outros e não se enxerguem mutuamente como ameaças existenciais. A manutenção de uma identidade comum também exige a existência de pontes entre os diferentes grupos, que não podem viver em realidades completamente separadas. Caso essas pontes não existam e os grupos falem somente para os seus, o efeito câmara de eco se instaura, os levando a extremar seus pontos de vista e a enxergar os demais como caricaturas do que realmente são. Isso pode ser feito através de uma restauração da tradição comunitária, estimulando espaços nos quais pessoas de grupos diferentes colaborem para objetivos comuns, mesmo que não idênticos ao que costumava existir. Bem provavelmente, vai envolver algum tipo de regramento das mídias sociais, que essencialmente substituíram o espaço cívico tradicional, para o bem e para o mal.

Ao invés de investir em enfatizar as diferenças e ressentimentos entre as pessoas e os grupos em todas as suas particularidades, o foco de atores políticos deveria ser o que todos têm em comum. Isso pode ser encontrado na religião civil americana e, em particular, na constituição, que codifica valores democráticos e liberais básicos que podem ser usados para contemplar a necessidade de reconhecimento que todos têm, tanto enquanto indivíduos quanto como membros de grupos detentores de legados histórico-culturais e reivindicações legítimas. Admitir que os princípios que fundamentam a constituição nem sempre foram cumpridos e que os personagens envolvidos na construção da cultura cívica democrática americana nem sempre estiveram à altura de seus ideais (especialmente quando enxergados por um prisma moderno) não deveria implicar um descarte de todo um legado do qual todos os americanos deveriam se orgulhar. Pelo contrário, a reparação de injustiças históricas é perfeitamente compatível não só com a constituição, mas com toda a religião civil americana, quando entendida adequadamente.

No Brasil, as clivagens são diferentes, mas os problemas são parecidos. Vários grupos que não se falam também enxergam sua dignidade como não sendo devidamente respeitada pelos demais, pela sociedade como um todo e pelo que percebem como elite. Essa separação faz com que redefinam a própria noção de povo: só entra nessa categoria quem pertence ao seu grupo—os demais não só não são povo, como são inimigos dele, de forma que, uma vez no poder, disputas se tornam questão de vida ou morte, levando ao jogo duro constitucional—ou coisa pior. No entanto, petistas e antipetistas, direitistas e esquerdistas, religiosos e seculares, todos vão sempre existir. A ideia de povo como algo unitário, de cultura e pensamento homogêneo, é uma ficção em um país de mais de 200 milhões de habitantes marcado por diferenças gritantes, que vão desde particularidades locais até desigualdade social e econômica. Democracia só é viável quando quem assume o poder aceita que a população é um mosaico que deve ser contemplado como um todo, de forma que nenhuma visão de mundo pode ser imposta forçosamente a todos. Vencer uma eleição majoritária não torna ninguém ditador pelo tempo de seu mandato—a pluralidade permanece e compromissos devem ser feitos de forma a considerar também quem optou por outros candidatos e partidos que não o do vencedor. Isso só é possível se compreendido pela própria sociedade, que precisa encontrar uma cola entre todas as suas clivagens e adquirir, incorporar e afirmar—principalmente por parte de formadores de opinião e da própria elite (que é atualmente é mais financeira do que intelectual, apesar de sua maior escolaridade)—uma noção mais profunda do que é uma cultura política realmente democrática. Talvez assim o Brasil, assim como os Estados Unidos, consiga entrar em um rumo que o leve a se tornar uma União mais perfeita.

…………………….

……………………..

Bibliografia

[1] Mason, L. Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity. (University of Chicago Press, 2018).

[2] Chua, A. Political Tribes: Group Instinct and the Fate of Nations. (Bloomsbury Publishing, 2018).

[3] Fukuyama, F. Identity: Contemporary Identity Politics and the Struggle for Recognition. (Profile Books, 2019).

[4] Haidt, J. A Mente Moralista. (Editora Alta Cult, 2020).

[5] Lipset, S. M. Social Conflict, Legitimacy, and Democracy. in Comparative Government (ed. Blondel, J.) 52–59 (Macmillan Education UK, 1969). doi:10.1007/978-1-349-15318-3_7.

[6] Dahl, R. A. Polyarchy: participation and opposition. (Yale Univ. Press, 1998).

[7] Bellah, R. N. Civil religion in America. Daedalus 134, 40–56 (1967).

[8] de Tocqueville, A. Da Democracia na América. (Edipro, 2019).

[9] Almond, G. A. & Verba, S. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations. (Sage Publications, 1989).

[10] Fukuyama, F. Trust: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. (Free Press, 1996).

[11] Dionne Jr., E. J. Our Divided Political Heart: The Battle for the American Idea in an Age of Discontent. (Bloomsbury USA, 2012).

[12] Putnam, R. D., Leonardi, R. & Nanetti, R. Making democracy work: civic traditions in modern Italy. (Princeton Univ. Press, 1994).

[13] Putnam, R. D. Bowling alone: the collapse and revival of American community. (Simon & Schuster, 2001).

[14] Putnam, R. D. & Garrett, S. R. The Upswing: How America Came Together a Century Ago and How We Can Do It Again. (Simon & Schuster, 2020).

[15] Goldberg, J. Suicide of the West: how the rebirth of tribalism, populism, nationalism, and identity politics is destroying American democracy. (Crown Forum, 2018).

[16] Levin, Y. A Time to Build: From Family and Community to Congress and the Campus, How Recommitting to Our Institutions Can Revive the American Dream. (Basic Books, 2020).

[17] Inglehart, R. F. Cultural Evolution: People’s Motivations are Changing, and Reshaping the World. (Cambridge University Press, 2018).

[18] Howe, P. Eroding Norms and Democratic Deconsolidation. Journal of Democracy 28, 15–29 (2017).

[19] Inglehart, R. & Norris, P. Trump and the Populist Authoritarian Parties: The Silent Revolution in Reverse. Perspectives on Politics 15, 443–454 (2017).

[20] Norris, P. & Inglehart, R. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. (Cambridge University Press, 2019).

[21] Lilla, M. O progressista de ontem e o do amanhã: Desafios da democracia liberal no mundo póspolíticas identitárias. (Companhia das Letras, 2018).

[22] Vaidhyanathan, S. Antisocial media: how facebook disconnects US and undermines democracy. (Oxford University Press, 2018).

[23] Guess, A., Nagler, J. & Tucker, J. Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook. Sci. Adv. 5, eaau4586 (2019).

[24] Gorman, S. E. & Gorman, J. M. Denying to the grave: why we ignore the facts that will save us. (Oxford University Press, 2017).

[25] Tushnet, M. V. Constitutional Hardball. The John Marshall Law Review (2004).

[26] Levitsky, S. & Ziblatt, D. Como as democracias morrem. (Zahar, 2018).

[27] Fukuyama, F. The End of History? The National Interest 3–18 (1989).

[28] Fukuyama, F. The End of History and the Last Man. (Free Press, 2006).

[29] Markovits, D. The Meritocracy Trap: How America’s Foundational Myth Feeds Inequality, Dismantles the Middle Class, and Devours the Elite. (Penguin Press, 2019).

[30] Rodríguez-Pose, A., Lee, N. & Lipp, C. Golfing with Trump. Social Capital, Decline, Inequality, and the Rise of Populism in the US. https://papers.ssrn.com/abstract=3688214 (2020).

[31] Hochschild, A. R. Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right. (The New Press, 2018).

[32] Cramer, K. J. The Politics of Resentment: Rural Consciousness in Wisconsin and the Rise of Scott Walker. (University of Chicago Press, 2016).

[33] Stenner, K. & Haidt, J. Authoritarianism is not a momentary madness, but an eternal dynamic within liberal democracies. in Can It Happen Here?: Authoritarianism in America (ed. Sunstein, C. R.) 175–219 (Dey Street Books, 2018).

[34] Applebaum, A. Twilight of Democracy: The Seductive Lure of Authoritarianism. (Doubleday, 2020)

…………………….

………………………