por Flávio Ricardo Vassoler

1. Tese – A aula de anatomia da Escola de Atenas

O afresco Escola de Atenas nos surpreende a caminho da Capela Sistina, no Museu do Vaticano. A princípio, não nos damos conta de que se trata de uma aula de anatomia da Escola de Atenas, de que a obra é radicalmente metalinguística. Ora, como é que entreveríamos a geometria e a perspectiva como a forma a decantar e a (res)significar o próprio conteúdo diante da representação dos grandes pensadores da antiguidade?

É assim que, bem no centro do afresco, Rafael posiciona Platão (428/427 a.C. – 348/347 a.C.), com o indicador direito a apontar para o céu (o reino das ideias e essências, o locus etéreo da República), e Aristóteles (348 a.C. – 322 a.C.), o filósofo tido como o precursor longínquo do método empírico-científico, com a mão aberta em palma e voltada para a terra. [Outrora professor de Aristóteles, Platão é representado com as feições de Leonardo da Vinci (1452-1519), mestre renascentista de Rafael. Logo veremos que Platão da Vinci configura uma importante chave hermenêutica para decifrarmos o enigma do afresco – a bem dizer, o afresco como enigma.]

À direita de Platão (à esquerda do espectador), a loquacidade de Sócrates (469 a.C. – 399 a.C.), de túnica verde, enseja mais um de seus diálogos para o deleite de Xenofonte (430 a.C. – 355 a.C.), que arruma a cabeça com o punho direito cerrado para ouvir o mestre com toda a atenção. [Lembremo-nos de que Sócrates (assim como Jesus Cristo) não legou obras escritas. Assim, (os evangelistas) Platão e Xenofonte (além de Marcos, Mateus, Lucas e João) são fontes fundamentais para chegarmos às ideias do filósofo (e do pregador) peripatético(s).]

Se o afresco não tivesse estancado a caminhada filosófica de Platão e Aristóteles, a dupla dinâmica logo teria descido os degraus de mármore sobre os quais se sentam o calvo Diógenes de Sínope (413 a.C. – 323 a.C.), de túnica azul e com o ombro esquerdo à mostra, e o barbudo Heráclito de Éfeso (535 a.C. – 475 a.C.), ensimesmado em suas reflexões que partem da cabeça morena arrimada pelo punho esquerdo cerrado.

Seria bem provável que, absorto pelo diálogo com Platão, Aristóteles acabasse tropeçando em Diógenes. Muito educado, o pai de Nicômaco pediria encarecidas desculpas – não só pelo esbarrão em si, mas pelo fato de Diógenes ter sido içado do cosmos de suas reflexões. Ora, munido com a adaga de seu cinismo, Diógenes de Sínope olharia para Aristóteles e, como que o reconhecendo, perguntaria ao filósofo:

– Você não é o preceptor de Alexandre, o Grande?

– Sim, sou eu mesmo.

– Pois, então, saiba, meu caro – Diógenes dá uma cuspidela viscosa rente à sandália esquerda de Aristóteles antes de prosseguir –, que seu ilustre pupilo se postou diante de mim certa vez para interpelar se este mendigo esquálido seria, de fato, o polêmico Diógenes de Sínope. Ora, eu fitei o imperador com o desdém que tudo o que é humano merece e lhe disse: caro Alexandre Magno, por que você bloqueia com seu corpanzil a luz do sol que há pouco me acalentava? As sombras não me apetecem, ó magnânimo conquistador – como se já não me bastasse a sombra gélida da vida… Portanto, ó desbravador do mundo, se você não pode conquistar e colonizar a luz do sol, não a aparte de mim. Não tire de mim aquilo que você não me pode dar.

Atônito, Aristóteles não vê outra saída senão seguir adiante, no que Diógenes lhe puxa a barra da túnica para arrematar a punhalada:

– Meu caro preceptor imperial, não foi você mesmo quem disse que Alexandre, o Grande, era um homem de muitas mulheres – e a mulher de muitos homens? (Aristóteles meneia a cabeça verticalmente para aquiescer.) Pois, então, volte para a corte alexandrina, meu caro preceptor, volte para lá imediatamente, minha cara concubina – Alexandre e Alexandra estão à sua espera.

Aristóteles mal tem tempo de xingar Diógenes, já que Platão, também absorto pelo fluxo dialógico das ideias e sem sequer notar o contratempo de seu interlocutor, acaba esbarrando, por sua vez, em Heráclito de Éfeso. Quando Platão faz menção de se desculpar, ele nota que Heráclito permanecera impassível – eis a imagem-síntese do filósofo a caminhar ensimesmado pela terceira margem do rio de seus pensamentos.

À direita de Heráclito (à esquerda do espectador), o calvo Pitágoras de Samos (570 a.C. – 495 a.C.), de camisa rosa, inscreve a geometria do mundo entre seus esboços. (Ainda não sabemos que o verdadeiro geômetra da Escola de Atenas é o próprio Rafael.)

Bem à direita do afresco (pelo prisma do espectador) e premido por uma discussão acalorada sobre a configuração da Terra entre o profeta e poeta persa Zoroastro (século VII a.C.) e o astrônomo e geógrafo grego Ptolomeu (100 d.C. – 170 d.C.), deparamos com o autorretrato de Rafael – na verdade, trata-se de um soslaio tênue que, ainda assim, tem o potencial de tensionar e reconfigurar a dinâmica de representação da Escola de Atenas.

Se observamos o afresco como um todo, notaremos que os olhares dos pensadores se voltam, via de regra, para suas próprias situações, isto é, para a dinâmica interna da obra. Entretanto, ao menos duas personagens emblemáticas não retroalimentam a pintura com a direção de seus olhares: bem à direita do afresco, como já dissemos, o soslaio de Rafael e, próximo a Pitágoras, em pé e vestindo uma túnica inteiramente branca, o soslaio de Francesco Maria della Rovere (1490-1538), Duque de Sora e de Urbino e notório mecenas da Renascença. Reparemos, ademais, que o soslaio de Rafael provém de seu olho esquerdo, ao passo que o soslaio de Francesco se origina de seu olho direito – ora, é como se o pintor nos dissesse que artista e mecenas/credor são duas faces da mesma moeda: aquele que precisa sobreviver por meio de sua arte (e a partir dela busca reconhecimento) e aquele que custeia a sobrevivência do artista (e por meio do mecenato quer ser reconhecido). Com os olhares complementares das representações de Rafael Sanzio e Francesco Maria della Rovere, é como se a Escola de Atenas insinuasse, quase quatro séculos antes do surrealismo do pintor belga René Magritte (1898-1967), que ceci n’est pas une pipe – isto não é um cachimbo. Ora, mas será que estaríamos mesmo diante de uma verdadeira traição das imagens?

Correlacionemos, então, o que está sendo representado pelo afresco com a forma sub-reptícia a partir e por meio da qual a representação (e a ressignificação) se realiza(m).

A colocação de Platão da Vinci e Aristóteles bem no (epi)centro do afresco é corroborada tanto pela suma importância histórica dos filósofos e do pintor (Leonardo da Vinci) quanto pela irradiação geométrica que a disposição das personagens assume. Quando acompanhamos o movimento da perspectiva afresco adentro e afora, Platão da Vinci e Aristóteles configuram o centro de quatro arcos sucessivos. Os dois primeiros arcos, ao fundo do afresco, deixam entrever o céu repleto de nuvens, o mesmo céu para o qual Platão aponta; os dois últimos arcos são, perspectivamente, mais próximos tanto das personagens como dos espectadores, sendo que o último arco, ornado com detalhes possivelmente greco-egípcios, constitui algo como a própria moldura do afresco, tamanho o seu caráter impositivo (e algo postiço) em meio à pintura. Ora, um arco que pode ser relativamente entrevisto como uma moldura nos fornece um elemento metalinguístico que tensiona e questiona o afresco como mimese e representação. Isto não é um cachimbo. Quando traçamos retas a partir de Platão e Aristóteles, as linhas vão percorrendo os arcos e abóbadas, a partir do centro, de maneira a retroalimentar a imanência da pintura. Ocorre que o arco mais próximo do espectador desestabiliza o movimento da perspectiva como um jogo próprio à configuração do afresco e nos leva aos olhares díspares de Francesco Maria della Rovere e Rafael. A geometria circular e retilínea, é bem verdade, dispõe os pensadores conforme a distância que eles guardam em relação ao centro fundamental ocupado por Platão da Vinci e Aristóteles – neste momento, a geometria configura uma tomada de posição e uma leitura de Rafael em relação à importância de cada pensador para a constituição histórico-filosófica do que veio a ser a Escola de Atenas. Por outro lado, a geometria, verdadeiro subsolo formal (e semântico) do afresco, traz um questionamento em relação ao princípio inequívoco da representação: os arcos circulares, concêntricos e equidistantes nos fazem voltar, de forma contínua e centrípeta, para a dinâmica do afresco, mas o arco mais próximo de nós – o arco-moldura – nos diz que algo está sendo representado, que algo está sendo criado e que essa criação não é, meramente, a reapresentação do mundo, mas sua representação, sua ressignificação, sua leitura subjetivamente mediada pelo talento do artista (olhar centrífugo de Rafael para o espectador), que, por sua vez, pressupõe a guarida do mecenas (olhar centrífugo de Francesco Maria della Rovere para o espectador).

Isto não é um cachimbo: o soslaio de Rafael nos insinua que a geometria, pressuposta ao afresco, na verdade é a ossatura mesma da Escola de Atenas, ou, por outra, a geometria é o princípio organizador não só da forma pictórica de representação, mas também da forma, por si só conteúdo, de disposição dos pensadores conforme sua importância para a história da filosofia. Como espectadores, temos a impressão de que o afresco, em sua perfeição mimética, existe por si só, como se tivesse sido extraído imediatamente da realidade. Ao se configurar de maneira centrífuga, o soslaio de Rafael – uma tomada de posição radicalmente rebelde do pintor – chama a atenção para o fato de que a geometria, objetiva em suas leis de configuração, foi utilizada, subjetivamente, como um princípio de estruturação do mundo imanente ao afresco. O caos do mundo exterior pode não ser ordenado geometricamente, mas o caos dialógico das arguições, réplicas e tréplicas filosóficas da Escola de Atenas é representado, racionalmente, segundo a geometria subjetiva de Rafael. É por isso que, com o soslaio centrífugo de seu autorretrato, Rafael nos sussurra: pinto, logo existo – e isto não é um cachimbo, isto é não é (o) real, isto é o meu afresco, esta é a minha Escola de Atenas.

Se nós tirássemos um raio-x do afresco de Rafael, o arco-íris de cores e personagens seria reduzido, estrutural e ontologicamente, a uma série geométrica de círculos concêntricos e retas paralelas, concorrentes e proporcionalmente equidistantes. (Para além do racionalismo renascentista, a natureza indômita e caótica não exibe tal harmonia.) Ocorre que os espectadores só apreendemos a forma-conteúdo de Rafael de maneira mediata, isto é, após a observação/intelecção/leitura das personagens. (Imaginemos, ao lado da Escola de Atenas, uma legenda numerando e discriminando cada um dos pensadores.) Em Rafael, a forma, como geometria do mundo pictórico, como organização dos loci de cada personagem (a forma como conteúdo, a forma-conteúdo), é a primeira natureza. Mas, para os espectadores, a forma parece silenciada pelo conteúdo representado, ela parece estar em segundo plano. Afinal, o mecenas/credor Francesco Maria della Rovere quer se reconhecer – e, sobretudo, quer ser reconhecido – em meio ao afresco que o brasão de sua família ajudou a forjar. Se a rebeldia de Rafael saísse em demasia do prumo – se o pintor gritasse para seu mecenas que este não é o cachimbo que o senhor fuma todos os dias, signore della Rovere –, o artista se veria em maus lençóis, já que ainda não havia uma esfera artística (um mercado das artes) constituída com relativa autonomia, isto é, uma esfera artística estruturada por suas próprias leis e temas estéticos, sem que houvesse a premência da representação e da mimese exteriores. Sumos talentos como Leonardo da Vinci e Rafael ainda dependeriam durante muito tempo dos retratos e paisagens que a nobreza e o clero lhes encomendavam.

Pinto, logo existo, já que isto não é um cachimbo: o olhar centrífugo de Rafael nos abre o labirinto da forma geométrica como conteúdo de organização do mundo, como tomada de posição subjetiva do artista para dizer que sua representação pictórica configura, na verdade, uma ressignificação, uma leitura do (e uma intervenção no) mundo – para que, em suma, o artista possa insinuar que a configuração objetiva de sua obra (a movimentação do jogo geométrico e perspectivo) representa, na verdade, o ápice de sua realização subjetiva (de seu talento) como pintor.

Se Rafael tivesse tomado um sem-número de doses de vodca com Vassili Kandinsky – se 346 anos não separassem o falecimento do italiano e o nascimento do russo; se Rafael fosse contemporâneo das vanguardas do princípio do século XX que, em termos histórico-sociais, pressupuseram a conformação de uma esfera (um mercado) artístico norteado por princípios mais afeitos às demandas propriamente estéticas para além da tutela da nobreza e da Igreja, o pintor renascentista poderia trazer o esqueleto geométrico de seu afresco – a expressão mais propriamente subjetiva de sua leitura de mundo, de sua cosmovisão – para o primeiro plano da obra, de tal maneira que a contemplássemos, assim, como A aula de anatomia da Escola de Atenas.

Podemos entrever, agora, que não se trata, pura e simplesmente, de homenagear a grandiosidade do pai de Mona Lisa. Trata-se de fundir a maestria da arte geométrica e perspectiva do Renascimento à representação da Escola de Atenas, isto é, trata-se de fundir a forma do afresco como ressignificação do conteúdo filosófico dos pensadores. Para Rafael, Leonardo da Vinci é grande como Platão pelo fato de o pluriartista florentino ter realizado uma revolução na cosmovisão estético-filosófica (a forma como conteúdo) comparável à influência que o arquiteto ideológico da República exercera para o transcurso da história das ideias.

Colocando-se bem à direita do afresco – como se fosse uma testemunha de sua própria criação –, Rafael e seu soslaio nos pedem que nossa contemplação da Escola de Atenas busque a solução não propriamente para as questões últimas e filosóficas, mas para o enigma da forma como conteúdo. Como testemunhas e cúmplices, os espectadores devemos realizar a anatomia da Escola de Atenas a partir da complementação do movimento antitético das mãos de Platão da Vinci e Aristóteles: quando vistas em perspectiva crítica, a mão direita que nos eleva ao céu e a mão direita que nos volta para a terra insinuam a dinâmica do enigma que se irradia a partir dos olhares de Rafael e Francesco Maria della Rovere.

Antítese – A sintaxe das nuvens

Imaginemos um menino obrigado a assistir às aulas de Educação Artística da professora Brigitte, para quem, em essência, a arte pictórica deve representar e mimetizar a realidade.

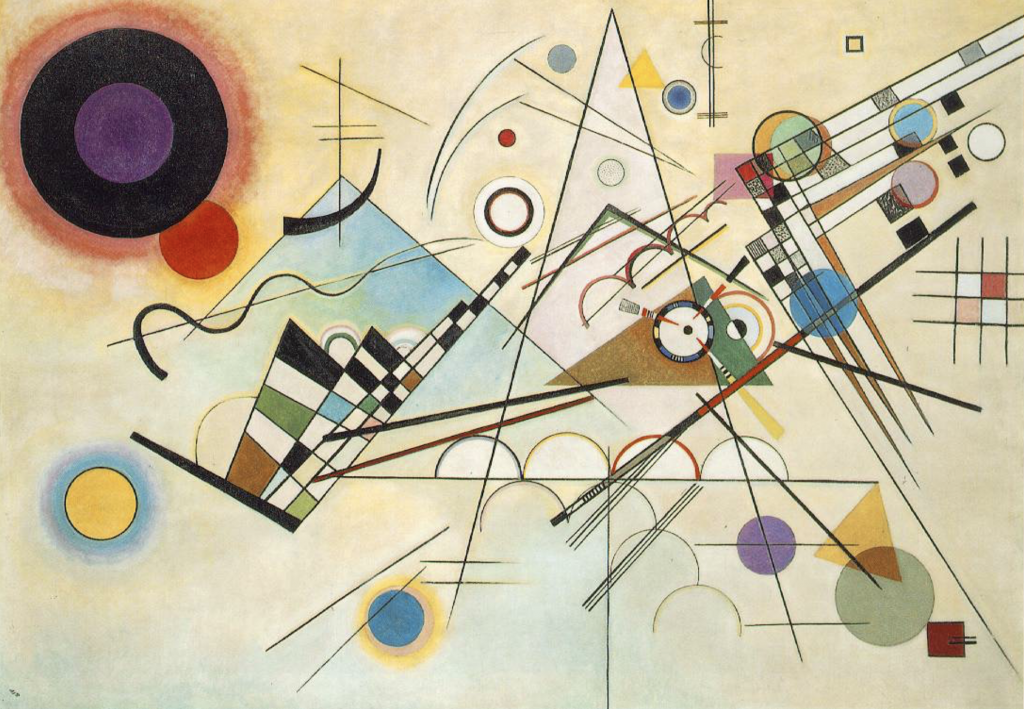

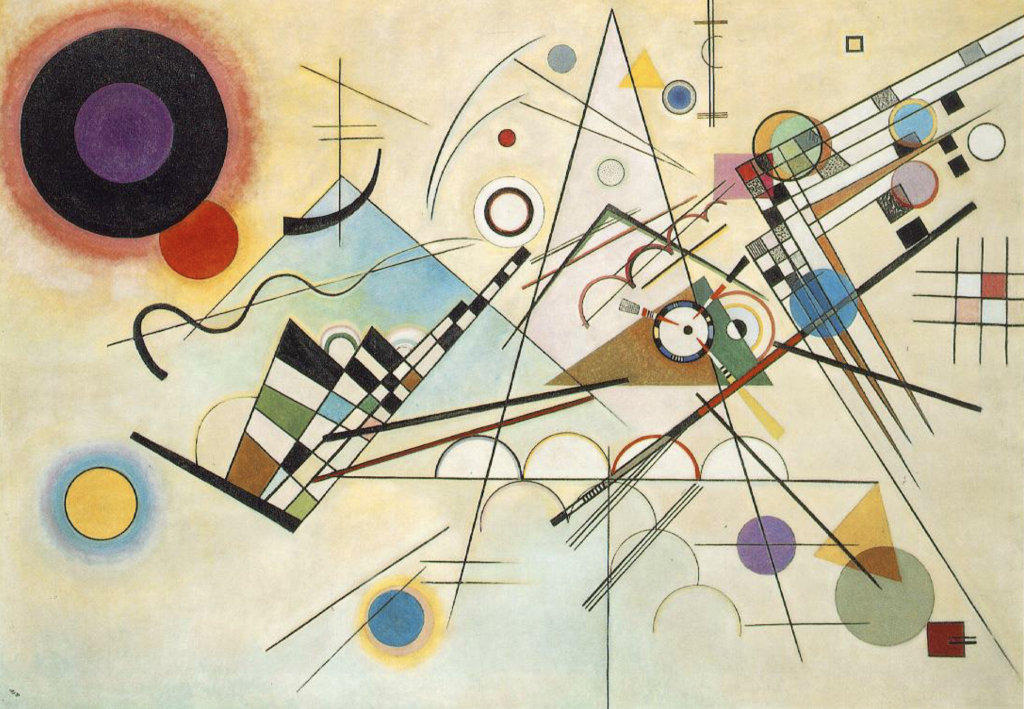

Certo dia, Ricardinho descobre uma foto do quadro Composição VIII, de Vassili Kandinsky, entre as revistas de mulheres nuas que seu pai esconde no fundo falso do guarda-roupa. (Verdadeiro baú do tesouro para o pirata Ricardinho.)

Estupefato diante de uma obra que, aparentemente, nada representa e mimetiza, o menino leva a foto do quadro para que a professora Brigitte o ajude a desvendar o enigma. Quando ela contempla a pura geometria de Kandinsky, a professora francófila só faz exclamar:

– Sacrilège! C’est un sacrilège!

Sem imaginar por que seu primeiro contato com a arte abstrata o estava condenando ao ostracismo, o menino Ricardinho só faz coçar o cocuruto.

– Tia Brigitte, eu rezei ontem à noite, tia Brigitte, que sacrilégio é esse, me fala? Cê não vai contar isso pro meu pai e pra minha mãe, né?

[O menino já imagina o pior (e vai fazendo o Pelo Sinal da Santa Cruz): ai, se o pai souber onde eu achei essa foto; ai, se a mãe souber onde o pai guarda essa foto.]

Para tentarmos redimir o sumo sacrilégio de Ricardinho em meio aos círculos mais infernais de Dante, precisamos ajudá-lo a caminhar entre os círculos e semicírculos, quadrados e triângulos, retas e curvas, cores e sombras de Kandinsky. [Quando Ricardinho sentencia que vai ganhar de mim no jogo da velha ao olhar para o canto direito (pelo prisma do espectador) da Composição VIII, eu bem vejo a contribuição mimética da professora Brigitte para a deseducação artística do menino.]

Se tivéssemos acesso aos rabiscos arquitetônicos da Escola de Atenas, a geometria rafaelina não destoaria muito do quadro de Kandinsky. Ao ouvir isso, Ricardinho, já adolescente, volta a coçar o cocuruto e logo pergunta:

– Quer dizer, então, que a Composição VIII é um quadro inacabado? Quer dizer, então, que essa obra do Kandinsky é como um esqueleto de um prédio cuja construção foi abandonada porque a empreiteira se viu em maus lençóis com as investigações da Lava Jato?

Ao que bem poderíamos responder: não, Ricardinho. Para Kandinsky, a nervura da Escola de Atenas já é a Escola de Atenas. Com sua pintura estrutural, Kandinsky procura libertar a arte pictórica do cárcere da representação e da mimese exteriores. Sem o mecenato coercitivo de nobres e clérigos – e já com um público restrito porém muito bem-educado de apreciadores/consumidores da arte pela arte –, Kandinsky bem poderia dizer que pinta a representação da própria representação, a mimese da própria mimese.

Ora, quando os pensamentos pululam e se voltam sobre e contra si mesmos, quais as marcas e os rastros das pegadas que os embalam? O que haveria de comum entre uma xícara, uma cadeira, um clitóris, uma moeda de um centavo já gasta e a mola prateada da caderneta em cujas páginas vou fazendo as anotações para este ensaio? Para Kandinsky, a diversidade do mundo se vê unificada pela necessidade de formas e cores que todos e cada um desses entes possuem. Se o real jamais se apresenta desprovido de tais características espaciais; se a própria fugacidade do tempo, na medida em que o êxtase nos faz vivê-la vertiginosa e verticalmente, pode ser expressa de forma geométrica, como seria possível dizer que a abstração é uma fuga da realidade? Na verdade, Kandinsky bem poderia dizer que a abstração é a quintessência da realidade, a geometria de seu esqueleto, a sintaxe de seus movimentos.

Quando Ricardinho nos diz que, em meio à porção centro-direita da Composição VIII, ele entrevê uma diagonal entre vermelha e cinza, com a ponta preta, que o remete a um pincel, o ex-aluno da professora Brigitte, já adulto, dá um grito de eureka e exclama:

– Já sei, já sei! Todas essas cores sobrepostas são as tintas em uma paleta, e a pista está justamente no pincel – é isso, é isso, Kandinsky está mostrando para nós sua oficina de trabalho, os traços que ele esboça, o jogo de sombras, as cores à mão. É isso: Composição VIII nos mostra os bastidores de sua composição, o estúdio do artista, a antecâmara da imaginação – em suma, trata-se de uma metacomposição.

Bem vemos como é difícil desarraigar a arte pictórica de sua prisão mimética. Ainda que a logicidade de Kandinsky nos dirija a um sentido de percepção e recepção radicalmente outro, tendemos a buscar, em meio à floresta negra de traços e cores retilíneos, côncavos e convexos, o cachimbo de Francesco Maria della Rovere que o soslaio de Rafael e a admoestação de René Magritte já haviam denunciado como um não-cachimbo. Temos dificuldade em aceitar que (i) a realidade ficcional tem a sua própria dinâmica de realidade e que (ii) a realidade ficcional pode querer viver em si e por si mesma, sem clamar pela reconciliação com aquilo que bem poderíamos chamar de sociopatologia da vida cotidiana. [Quem ainda não descobriu as pretensões ontológicas dos sonhos certamente não (re)leu Alice no país das maravilhas e não (re)viu os filmes de David Lynch.]

Antes de ser um pincel, o pincel é uma reta. Antes de ser uma vagina, a vagina é um losango maleável pintado não por Kandinsky, mas por Salvador Dalí. Antes de ser um pires, o pires é formado por dois círculos concêntricos que talvez tenham mais parentesco com uma lua pálida e surreal num filme de Luis Buñuel do que com o próprio pires. Composição VIII, em suma, nos insinua que o era uma vez ficcional precede o bom dia de mais uma segunda-feira.

Quando o menino Ricardinho luta para entrever um pincel e uma paleta em Composição VIII, vemos a vingança de Rafael Kandinsky em relação a seu mecenas/credor Francesco Maria della Rovere: agora, o (im)provável conteúdo do mundo exterior se vê posto em segundo plano pelo movimento da forma como pura geometria. Em Kandinsky, o processo da pintura – seus traços errantes e incisivos, os cálculos perspectivos, a sobreposição das cores – se transforma na própria finalidade do quadro. Para Kandinsky, muito mais interessante do que o cachimbo é a geometria malemolente da fumaça. Se Ricardinho se lembrasse de suas tentativas inglórias de sentenciar que aquela nuvem longilínea é, sem dúvida, uma girafa e que aquela outra, mais gorducha, é um elefante, o menino bem poderia dizer que a pura geometria de Kandinsky tenta fixar uma sintaxe das nuvens como se o zoológico celeste não fosse continuamente reconfigurado pelo vento. Se as nuvens volúveis tomam tapas do vento e, às cambalhotas, viram cobras e lagartos, a constância só pode ser encontrada no fato de que, amorfas por excelência, as nuvens, ainda assim, sempre terão alguma forma, elas sempre deixarão algum rastro ao longo de seu caminho errante. Eis o que Kandinsky talvez retrate: os rastros, os traços e as cores da pura geometria do ser.

Em Kandinsky, forma bem pode ser pura forma; Composição VIII nos mostra que qualquer conteúdo, se quiser significar algo a posteriori, precisa ser descoberto em meio à floresta negra da forma. Se, na Escola de Atenas, a geometria rafaelina se vê confinada à masmorra da representação dos pensadores, na Composição VIII, a forma, ao mimetizar a si mesma, se transforma em uma sentinela de todo e qualquer conteúdo, de toda e qualquer significação – de todo e qualquer palpite semântico de Ricardinho (“isto ainda vai ser um cachimbo!”).

Ocorre que Ricardinho, agora um velho já com nódoas marrons no dorso de suas mãos, não se dá por satisfeito. Ele coça o queixo flácido e grisalho e nos interpela:

– Ora, esse quebra-cabeça (ou melhor, esse quiproquó) estético envolvendo forma e conteúdo até pode ser pitoresco, mas e quanto ao clamor de uma mãe que assiste à execução de seu próprio filho? E quanto aos escombros da guerra que ceifam quaisquer possibilidades de novas moradas? E quanto à saudade que, por causa da morte trágica do ente querido, se vê confinada à masmorra da memória? O que é que a arte pela arte de Kandinsky tem a dizer sobre isso, hein? Diante do choro e do ranger de dentes, diante da súplica e da agonia, o que é a beleza encalacrada em si mesma senão o ápice da feiura?

III. Síntese – A feiura salvará o mundo

No dia 26 de abril de 1937, a Luftwaffe (força aérea nazista) devasta a cidade de Guernica, locus de resistência da cultura basca e do amálgama republicano formado por comunistas, socialistas e anarquistas contra as forças ultranacionalistas e católicas capitaneadas pelo general Francisco Franco, em meio à guerra civil espanhola (1936-1939).

A letalidade da Luftwaffe em apoio aos reacionários franquistas teria sido avaliada por Adolf Hitler como a pré-estreia da máquina de guerra nazista. [Para quem logo mandaria inscrever nos portais dos campos de concentração a máxima Arbeit macht frei (O trabalho liberta), o escárnio vulgar e nauseante próprio à colocação do Führer não é de surpreender.]

No dia 4 de junho de 1937, após 35 dias de trabalho ininterrupto e antifascista, Picasso dá à luz Guernica.

Durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), o mais famoso quadro de Picasso é transferido para o MoMA (Museum of Modern Art), em Nova Iorque. O pintor espanhol sentencia que Guernica só voltará a seu país natal quando a Espanha defecar o fascismo e voltar a ser uma democracia. (Falecido em 1973, Picasso não pôde acompanhar o retorno de Guernica, o último exilado da guerra civil, no dia 9 de setembro de 1981.)

Consta que, em 1940, um oficial alemão, em meio à Paris ocupada pelos nazistas, teria entrevisto um painel clandestino com a foto de Guernica e interpelado o pintor:

– Foi você quem fez isto aqui?

Ao que Picasso, afiado como um toureiro, prontamente redarguiu:

– Não, foram vocês!

Guernica realiza a síntese entre Rafael e Kandinsky: ceci est et n’est pas une pipe, isto é e não é um cachimbo. A forma é cubista porque os corpos – ou pior, os fragmentos de corpos, os braços, pernas e cabeças decepados pela guerra – são cubistas. O conteúdo é cubista porque os escombros, os estilhaços, as labaredas indômitas, os gritos agônicos e os corpos eviscerados são a própria expressão formal da representação cubista. A forma estética não apenas se realiza através do conteúdo histórico, e o conteúdo ético não apenas se realiza através da forma estética. Em Guernica, forma é conteúdo, conteúdo é forma – estética é história, e ética é estética.

À esquerda do quadro (para o espectador), Picasso – ou pior, a Luftwaffe – retrata o grito lancinante de uma mãe que embala o cadáver de seu bebê. Em dezembro de 2012, quando eu me aproximei bem do pathos de Guernica em uma das salas do Museo Reina Sofia, em Madri, pude entreouvir o desespero e a súplica dessa mãe coagulados por Picasso: enquanto a história continuar a parir ovos da serpente e corpos cubistas, só a feiura salvará o mundo.

Flávio Ricardo Vassoler, escritor e professor, é doutor em Teoria Literária e Literatura Comparada pela FFLCH-USP, com pós-doutorado em Literatura Russa junto à Northwestern University (EUA). É autor das obras O Evangelho segundo Talião (nVersos, 2013), Tiro de Misericórdia (nVersos, 2014) e Dostoiévski e a Dialética: Fetichismo da forma, utopia como conteúdo (Hedra, no prelo), além de ter organizado o livro de ensaios Fiódor Dostoiévski e Ingmar Bergman: O niilismo da modernidade (Intermeios, 2012). Colabora, periodicamente, para o caderno literário Aliás, do jornal O Estado de S. Paulo. Página na internet: Portal Heráclito.

Para saber mais:

Estética com ciência da expressão