por Ary Quintella

………………….

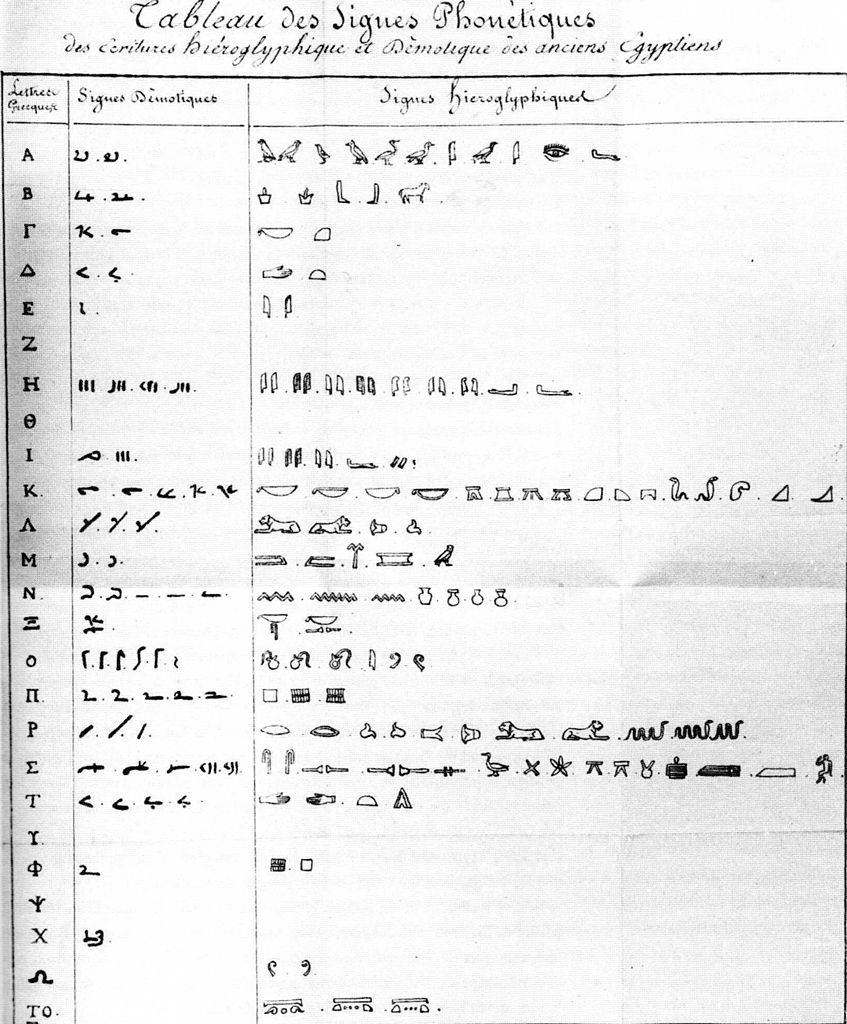

Quando eu estudava em Londres, muitas vezes pude ir ao British Museum. Durante a semana, as galerias não ficavam cheias, e frequentemente era possível estar sozinho frente aos Mármores do Partenon ou na longa sala egípcia, com o busto monumental de Ramsés II e a Pedra de Roseta. Esse era para mim o objeto mais fascinante do museu. Uma descoberta casual no Egito pelo exército de Napoleão, em 1799, permitiu o acesso à escrita de toda uma civilização. A Pedra nos explicou como ler hieróglifos, depois que essa capacidade havia sido perdida há séculos. Vê-la pela primeira vez, aos 19 anos, foi como encontrar um animal que só existisse em fábulas pois, na infância, por algum tempo, Champollion havia sido meu herói.

……………………

……………….

As salas egípcias, gregas, romanas, assírias costumavam ocupar meu tempo. Andava pelo museu procurando minhas peças prediletas, como o Vaso de Portland, o qual, além de sua beleza intrínseca, despertava meu interesse por ter pertencido ao rei dos colecionadores, Sir William Hamilton, embaixador em Nápoles de 1764 a 1800. Se gosto tanto do romance de Susan Sontag The Volcano Lover é, em parte, pela descrição cativante que ela faz de Hamilton e de suas duas mulheres. A primeira, Catherine, era uma competente cravista que tocou para Mozart quando o compositor, então com 14 anos, passou por Nápoles em 1770. A segunda Lady Hamilton, Emma, é bem mais célebre, como amante de Lord Nelson; como amiga influente da rainha de Nápoles, Maria Carolina da Áustria, irmã de Maria Antonieta; e como musa do pintor George Romney. Emma parece ter sido o que os artistas da época consideravam uma beleza clássica. Goethe, em sua passagem por Nápoles, em 1787, conviveu com o casal — eles eram ainda amantes apenas, e o escritor conheceu Emma como Miss Hart — e nos diz em seu Viagem à Itália que ela era vista pelos artistas como “o modelo perfeito para todas as heroínas e semideusas” da Antiguidade que eles gostavam de pintar em seus quadros. Ler o livro de Susan Sontag, na idade adulta, foi como recuperar aqueles momentos passados frente ao Vaso de Portland.

Inversamente, era por causa de um livro que, a cada ida ao British Museum, eu ansiava por rever as estelas assírias com baixos-relevos mostrando as caçadas e as campanhas militares de Assurbanipal. Em Proust, eu lera aos 11 anos uma breve alusão ao rei assírio. Em À l´ombre des jeunes filles en fleurs, o narrador nos diz ter ficado, criança, “merveilleusement surpris” ao ler que há registro dos nomes dos acompanhantes de Assurbanipal em suas caçadas. É um prodígio que possamos conhecer, ainda hoje, os nomes dos membros da corte de um rei que viveu seiscentos anos antes de Cristo. Mais recentemente, em 2008, minha mulher, minha filha e eu passamos um fim de semana em Londres especificamente para visitar uma exposição no mesmíssimo British Museum sobre o imperador Adriano. Talvez Adriano chamasse menos minha atenção se eu não tivesse, aos 18 anos, lido o romance sobre ele escrito por Marguerite Yourcenar, em forma de livro fictício de memórias do próprio imperador.

Neste exato momento, eu gostaria que não houvesse pandemia e eu pudesse tirar férias, pegar um avião e ir a Londres com um propósito concreto: visitar, no British Museum, os artefatos descobertos em Sutton Hoo, em Suffolk, em escavações iniciadas em 1938 em túmulos anglo-saxões do século VII. Ali, possivelmente, foi enterrado um rei, talvez Redualdo da Ânglia Oriental, dentro de um barco do qual sobravam, quando o sítio foi escavado, apenas as marcas no solo. A página eletrônica do museu informa ter sido essa “one of the most spectacular and important discoveries in British archaeology”. Na época em que eu podia visitar assiduamente o museu, essas peças, que cheguei a ver, não despertavam tanto meu interesse. Sua importância cultural e histórica era sutil demais para um jovem inclinado a se impressionar com a imponência dos Mármores do Partenon, das esculturas do Mausoléu de Halicarnasso, do busto de Ramsés II, da cabeça de Amenhotep III, dos baixos-relevos assírios. Ou com a beleza refinada do Vaso de Portland e as revelações trazidas pela Pedra de Roseta.

…………………..

…………………

Isso hoje mudou, por causa de um filme magnífico, distribuído neste início de 2021 pela Netflix, The Dig (A Escavação). Extraído de um romance de 2007 de John Preston, com o mesmo título e baseado em fatos históricos, o filme, dirigido por Simon Stone, mostra como uma rica viúva, Edith Pretty, contrata um homem apaixonado por arqueologia, Basil Brown, para escavar os montículos em sua propriedade rural, em um lugar conhecido como Sutton Hoo. Dessa iniciativa viria a descoberta de um tesouro que modificou a visão do que era a Inglaterra no início da Idade Média.

O filme condensa a história em poucos meses de 1939; termina com o início da Segunda Guerra Mundial. O diretor não está tão interessado nas consequências das escavações em Sutton Hoo para o estudo da história da Inglaterra. Seu objetivo é apresentar uma reflexão sobre a continuidade do ser humano, como a História nos molda, como a arte une os homens e pode mesmo nos aproximar da natureza, como sugere a fala de um dos personagens, Peggy. Ela narra a história, verídica, de uma violoncelista inglesa, Beatrice Harrison, que, ao tocar no jardim de sua casa, atraía rouxinóis, que cantavam para acompanhá-la. Nas últimas cenas, o Reino Unido está entrando em guerra com a Alemanha, após a invasão da Polônia pelos nazistas. Um personagem menor, o motorista de Edith, diante da iminência do conflito armado, faz pensativamente um dos comentários mais marcantes para entender o espírito do filme: “We´re in for another bloody mess”. A palavra “another” é importante. A guerra e o sofrimento são fatores constantes na experiência humana. De Redualdo, cujo nome nem é citado no filme, sabemos apenas que foi um chefe guerreiro, naquele canto de uma ilha, a Inglaterra, em uma era sobre a qual há poucos registros. Dificilmente ele terá sido um homem bom. Não terá tido as condições para isso. Podemos imaginar a violência em que viviam os súditos dos vários reis que guerreavam entre si, na Inglaterra daquele tempo. Além do seu elmo cerimonial em ferro e bronze, um dos objetos mais famosos extraídos de Sutton Hoo, Redualdo foi enterrado com outros artefatos de grande beleza, trazidos de regiões distantes da Europa, do Egito, da Ásia Meridional e do império bizantino, o que mostra que havia comércio e arte e preocupação em tornar a vida menos rude.

O filme pode ser dividido em duas partes. Primeiro, há o relacionamento entre Basil Brown e Edith Pretty; entre ele e seus superiores, no museu local, em Ipswich; e entre Brown e Edith com os arqueólogos profissionais enviados pelo British Museum a Sutton Hoo, quando se espalha o rumor de que um amador está escavando o sítio arqueológico. A tônica nessa primeira metade é o choque entre visões e ambições conflitantes, que acontece no ambiente sereno do campo inglês e do jardim de Edith, extenso e idílico.

Preparado o terreno, Simon Stone nos dá, na segunda parte, a dimensão filosófica da obra. O tema passa a ser a inserção do ser humano no momento histórico em que vive, algo sempre maior do que o indivíduo, e a questão da continuidade dos sucessivos momentos históricos. Temos responsabilidade com o legado de nossos antecessores no mundo, e cada um de nós deve decidir o que fazer com esse legado.

……………….

………………………..

O enredo traça um paralelismo: o tesouro descoberto faz os personagens conhecerem melhor o passado, mas promove também, em vários deles, um grau maior de autoconhecimento. Vemos na tela, em pouco menos de duas horas, como eles amadurecem. Essa não é uma ideia gratuita do filme ou do romance do qual foi extraído. Sigmund Freud — ele próprio colecionador de objetos e estatuetas da Antiguidade — já considerava as escavações da arqueologia como uma metáfora para o trabalho psicanalítico. Há várias observações dele nesse sentido. “Saxa loquuntur!”, ele já escreveria em um ensaio de 1896: “as pedras falam!”. Peter Gay, seu biógrafo, nos lembra de um comentário em particular: “Não há melhor analogia do que é a repressão, a qual ao mesmo tempo torna algo inacessível na mente mas também o preserva, do que o soterramento de Pompeia, do qual a cidade só pôde ressurgir pelo trabalho arqueológico”. A frase aparece no final de um ensaio em que Freud, em 1907, analisa uma novela de 1903, Gradiva, do autor alemão Wilhelm Jensen, lembrado hoje sobretudo por causa do interesse de Freud pelo seu livro, que aliás intrigava também André Breton.

Na história de Jensen, um arqueólogo, em Roma, vê um baixo-relevo da Antiguidade — que existe realmente, está em um dos museus do Vaticano e hoje é conhecido como “Gradiva”, por causa da novela; Freud expunha uma cópia em seu consultório — representando uma moça, à qual ele atribui o nome de Gradiva, por razões latinistas que não interessam aqui. Em um sonho, ou pesadelo, o arqueólogo se vê em Pompeia, na erupção do Vesúvio, onde encontra Gradiva e presencia a sua morte. O arqueólogo decide ir a Pompeia e lá acredita ter visto Gradiva, que é na verdade uma amiga de infância, Zoé, nome que significa “vida”. Toda a situação permite que ele compreenda que vinha reprimindo um sentimento de amor por Zoé. Ela diz a ele: “Você está achando estranho que alguém precise morrer para se tornar vivo. Mas para um arqueólogo, isso não deveria ser estranho”. Lendo o ensaio de Freud, sinto, como ele, o impacto de que uma obra de ficção, já em 1903, pudesse ser tão psicanalítica.

O crítico de arte Donald Kuspit, em um ensaio intitulado A Mighty Metaphor: the Analogy of Archaelogy and Psychoanalysis, publicado em 1989 no catálogo de uma exposição sobre a coleção de Freud, examina a fundo a questão da ligação entre arqueologia e psicanálise e observa: “both deal with the unexpected presence and power of the past. Both are means of remembering it”.

Donald Kuspit alerta, porém, para os limites dessa analogia, como também faz o psicanalista e escritor francês J.-B. Pontalis. Este, no livro que escreveu com Edmundo Gómez Mango, Freud avec les écrivains, em um texto em que examina o ensaio sobre a Gradiva, aponta que mesmo o pai da psicanálise “oscilava em seu julgamento sobre a analogia”. Pontalis opina, de forma ela própria ambígua, sobre a relação entre arqueologia e psicanálise: “Mieux vaut lui laisser son statut de métaphore improbable”. A ideia de que “as pedras falam”, porém, é facilmente assimilável. É isto que se busca diante de esculturas, objetos, ruínas e monumentos da Antiguidade, que eles nos transmitam o que significaram, comunicaram aos que os admiraram antes de nós, às vezes há milênios.

Em The Dig, Ralph Fiennes, como Basil Brown, mostra um homem simples socialmente, mas de grande sofisticação como ser humano. Monica Dolan é a sua mulher compreensiva e forte, May. Com poucas cenas na tela, a atriz consegue transmitir ao espectador a individualidade de caráter da personagem. Carey Mulligan, como Edith Pretty, cria uma figura com a qual todos podemos empatizar, sensata, sensível, firme, desprendida apesar da riqueza. Lily James, insuportável no recente Rebeca, está perfeita como Peggy, uma arqueóloga que vem, de Londres, participar do projeto. A personagem existiu e era tia do romancista John Preston. Representando os meios acadêmicos e o British Museum, está o ator Ken Stott, no papel de Charles Phillips, tentando obter para o museu o tesouro de Sutton Hoo, às vezes por meio do autoritarismo, às vezes pela bajulação.

No final, a guerra vai começar. Milhões nela morrerão. Já era assim muito antes de Redualdo, como mostram as estelas no British Museum com as campanhas militares de Assurbanipal, que viveu 1200 anos antes do rei da Ânglia Oriental. As pessoas desaparecem, mas o que tornou sua vida mais bela e suportável fica. Em uma conversa com Brown, no carro, Edith perde o controle emocional; sabe que está doente e vai morrer. Os túmulos encontrados em sua propriedade, onde nem o corpo nem o barco do chefe guerreiro sepultado perduraram, são uma parábola para a sua própria mortalidade. Ela diz: “We die and we decay. We don´t live on”. Basil Brown discorda. Faz isso da maneira mais caricaturalmente inglesa, dizendo: “Oh, I´m not sure I agree”. Ele acredita que, desde que o homem primeiro deixou a marca de sua mão nas cavernas pré-históricas, somos todos, nas sucessivas gerações, parte de algo contínuo e que, por isso, não morremos de verdade. Pouco depois, a história acabando, acontece a cena mais emocionante. O filho de Edith, Robert, ainda criança — interpretado inteligentemente por Archie Barnes — compartilha com ela a sua ideia poética do que significa partir, enquanto os dois estão deitados na grama perto da escavação, de noite, olhando as estrelas. Robert provavelmente não entende que está explicando à sua mãe a morte dela, mas acalma seus temores.

Um vaso romano nos faz gostar de um livro americano, um romance francês nos faz procurar baixos-relevos assírios, e um filme dirigido por um australiano nos revela, em retrospecto, a beleza de objetos que vimos, muitas décadas antes, em Londres. Uma obra de arte nos faz entender outra. A narração ficcional da descoberta real de um tesouro do século VII nos faz aceitar a vida, a humanidade e a morte.

………………………..

……………………………

…………………..

Este texto é dedicado a Vera Pedrosa, colega, chefe e amiga excepcional, que partiu enquanto eu o terminava, mas seguirá sempre presente para mim.

………………….

…………….

Ary Quintella publica seus ensaios e crônicas na página aryquintella.com.

……………………..

…………………..