O dia amanhece. Uma senhora varre a calçada.

Hirayama desperta e suspira. Levanta-se do seu colchão sobre o tatame, recolhe o edredom e o travesseiro. Em seguida, o próprio colchão. Abaixa-se no tatame e apanha o livro que ficou aberto junto à luminária e que provavelmente ele estava lendo quando adormeceu. Guarda o livro na estante rente à parede e pega seus óculos de leitura. O quarto-e-sala já está arrumado. Sai do cômodo, desce a escada que o leva à pia, acende a luz, pega a escova de dentes e nela coloca o creme dental. Escova os dentes. Apara o bigode com uma pequena tesoura e se barbeia com o barbeador elétrico. Lava o rosto e seca-o com a toalha. Alcança o borrifador de água. Vai até perto da janela e lá molha suas pequenas plantas, que estão em vasos também pequenos.

Hirayama retorna para o quarto-e-sala e veste o seu uniforme de trabalho. Nas costas do macacão azul, pode-se ler “The Tokyo Toilet” (“Os Banheiros de Tóquio”). Ele se senta na escada e calça os sapatos. Apaga a luz e desce até a porta e ali apanha uma máquina fotográfica automática da marca Olympus e a guarda no bolso de cima do macacão. Pega suas chaves e algumas moedas que estão no pires de cobre. Sai de casa e olha para a direção do céu, abre um meio sorriso, com ar de satisfação. Fecha a porta de seu pequeno apartamento, quase um sobradinho.

No pátio em frente à sua casa, coloca as moedas na máquina e apanha uma lata de café. Usa a chave para abrir o carro, uma pequena van de serviço. Entra no veículo, abre a lata e toma os primeiros goles do café matinal. Com a outra mão, pega algumas fitas cassete. Escolhe uma delas e coloca no toca-fitas. Passa o cinto de segurança e liga o carro. Sai dirigindo de sua rua e logo está em uma grande avenida. Pelo para-brisa olha para o alto e vê a Torre de TV de Tóquio. Aciona o toca-fitas e a música invade o cenário até então de sons matinais da cidade que desperta. Ao som de House of the Rising Sun, com The Animals, ele ganha as ruas e viadutos da capital japonesa. Chega ao local do primeiro trabalho. A música cessa. É um banheiro público. Abre a van e apanha dois molhos de chaves, o material de limpeza e logo começa o serviço. É mais um dia de trabalho…

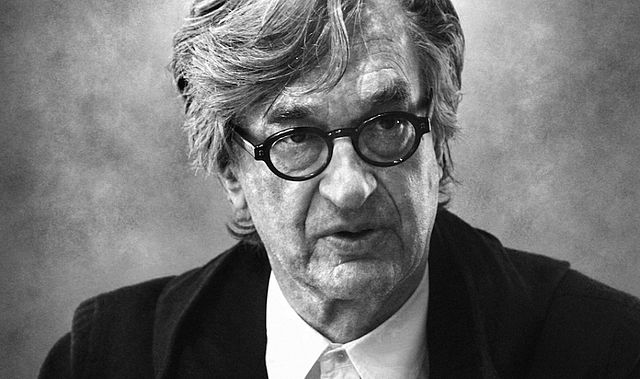

Em menos de nove minutos de ação, sem diálogos, vivenciamos com Hirayama o começo da sua rotina diária. Na descrição da sequência, o que mais se destaca são os verbos e a repetição deles. A rotina é assim, plena de pequenas ações que, aqui, nos mostram parte do cotidiano de um limpador de banheiros de Tóquio. Com esses quase nove minutos de ação, Wim Wenders resgata, depois de muitos filmes, e algumas errâncias, a essência de seu próprio cinema. Com Dias Perfeitos, o filme que realizou no Japão em 2023, o cineasta reencontra o cinema de Yasujiro Ozu (1903–1963) o diretor que mais o influenciou e com o qual sempre comungou um cinema que parece tornar supérflua qualquer tentativa de interpretação.

Afinal, assim como no cinema de Ozu, na arte de Wenders tudo é claro como o dia, lembra Peter Buchka: “os motivos, as atmosferas, os móveis dos personagens aparecem com tanta nitidez no plano superficial, que qualquer leigo os percebe. Mesmo nas passagens em que há uma rebeldia contra a situação do mundo, tudo continua mantendo uma aparência irritante de paz, de absoluta satisfação consigo mesmo. Os filmes, no conjunto, dão a impressão quase autossuficiente de se explicarem por aquilo que mostram. Parece que nada quer aparentar mais do que é”.

O diálogo com Ozu e Bazin

Nesse sentido, em Dias Perfeitos, Wenders uniu a influência de Ozu com a visão do grande crítico e teórico fundamental do cinema André Bazin, que definia o realismo cinematográfico possível como aquele que não demonstra nada, apenas mostra. Afinal, demonstrar é se valer da vida — seja ela protagonista da história narrada ou seja mais uma participante da trama — para defender ou atacar uma ideia ou tese, em tudo alheias à vida como ela é, à vida como ela segue.

Mostrar, ao contrário, é dar substância a essa vida narrada e, como destaca Bazin, “a unidade narrativa do filme não é o episódio, o acontecimento, a surpresa, o caráter dos protagonistas, ela é sucessão dos instantes concretos da vida, sendo que não se pode dizer que um é mais importante que o outro: já que a igualdade ontológica deles destrói, em seu próprio princípio, a categoria dramática”. O realismo possível buscado por Wenders encontra, assim, eco no neorrealismo italiano, tão caro a Bazin e ao cinema moderno. A rotina de Hirayama que abre o filme, e que será o fio-condutor ao longo da narrativa, nos remete de imediato à magistral sequência de Umberto D, de Vittorio De Sica. Diz Bazin sobre ela:

Uma sequência prodigiosa, que permanecerá como como um dos ápices do cinema, ilustra perfeitamente essa concepção da narrativa e, logo, da mise-en-scène: é o despertar da empregada que a câmera se limita a olhar em suas mínimas ocupações matinais: rodando, ainda sonolenta, na cozinha, jogando água nas formigas, que invadem a pia, moendo o café… O cinema torna-se aqui o contrário dessa ”arte da elipse” à qual facilmente gostamos de acreditar que ele está fadado.

A elipse é um processo de narrativa lógica e portanto abstrata: supõe análise e escolha, organiza os fatos conforme o sentido dramático ao qual eles devem se submeter. De Sica e Zavattini procuram, ao contrário, dividir o acontecimento em acontecimentos menores e estes em acontecimentos menores ainda, até o limite de nossa sensibilidade pela duração. Assim, a unidade acontecimento em um filme clássico seria o “despertar da empregada”: dois ou três planos breves seriam suficientes para significá-lo. A essa unidade de narrativa, De Sica substitui uma sequência de acontecimentos menores: o despertar, a travessia do corredor, a inundação das formigas etc. (…) Não nos enganemos sobre o sentido e o alcance que tem aqui a noção de realismo. Trata-se, sem dúvida, para De Sica e Zavattini, de fazer o cinema algo que não coincide com a realidade. Mas para que, em última instância, a própria vida se transforma em espetáculo, para que, nesse puro espelho, seja finalmente vista como poesia. Tal como em si mesma, enfim, o cinema a transforma.

Do outro lado do mundo, enquanto De Sica lançava Umberto D, Ozu estreava uma de suas obras-primas, Era uma vez em Tóquio, em que um casal idoso viaja até a capital japonesa para visitar os filhos que não têm tempo para eles, porque estão às voltas com as suas próprias vidas. O modelo narrativo de Ozu mais uma vez conecta vários episódios, mas agora, talvez, de forma diferenciada, com o encadeamento exaustivo e sem destaques.

Como observa o também diretor Kiju Yoshida, mais do que fazer convergir dramaticamente os episódios para o tema central, “percebe-se antes um extremo cuidado para não ultrapassar a esfera da repetição e reprodução de nosso cotidiano”. E conclui Yoshida: “em vários dos episódios, a imagem-objeto fixa seu olhar no casal de velhos em viagem. Não que esse casal contemple a paisagem de Tóquio como uma terra estrangeira: é a própria paisagem de Tóquio que, ao contrário, o vê”.

Quando Wim Wenders nos faz seguir com Hirayama pelas ruas da capital japonesa e nos torna companheiros dele na limpeza dos banheiros de Tóquio, também são essas paisagens que olham para o limpador e, também, para nós que assistimos aquele cotidiano; quando Hirayama olha e fotografa as árvores, ou rega suas plantinhas que, subtraídas dos jardins da cidade, crescem agora nos pequenos vasos de sua casa, são também as árvores e as plantas que olham para ele, que o contemplam.

Se do neorrealismo italiano de De Sica Wenders extrai a lição da observação, em que a câmera não demonstra, apenas mostra, ele também sabe, como Ozu, que esse é o cotidiano que interessa retratar, porque é na sua beleza simples e direta que pode morar o possível realismo cinematográfico. O mesmo realismo que marca o grande cinema do diretor alemão, agora resgatado em Dias Perfeitos, com toda a sua força e essência.

O primeiro contato de Wenders com o cinema de Ozu se deu em Nova York, quando ainda era um cineasta iniciante, graças a uma dona de casa do Brooklyn. Ela viu as obras de Ozu em um centro cultural japonês e escreveu aos distribuidores de filmes nos Estados Unidos pedindo que eles fossem exibidos. “Dan Talbot, da New Yorker Films, foi o único que respondeu e adquiriu quatro deles” , conta Wenders, que revela: “foi assim que conheci os filmes de Ozu, só que precisava ver mais, apenas quatro não bastavam”.

Nessa mesma e recente entrevista ao Nikkey Asia, em Nova York, Wenders lembra que viajou ao Japão pela primeira vez no verão de 1977. A viagem, claro, foi para assistir a filmes de Ozu. Em Tóquio, ele assistiu a uma dúzia de filmes antigos do diretor japonês no Instituto de Cinema Japonês, hoje Arquivo Nacional de Cinema do Japão. Os filmes não estavam em vídeo e não tinham legendas, o que não foi um empecilho. Wenders ficou sentado em uma máquina de edição por dois dias inteiros para assistir a tudo o que podia.

“Eu adorei os filmes, e Tóquio também. Eu andava por horas, sem saber onde estava, depois entrava em qualquer estação de metrô e encontrava meu hotel novamente.” Em 1982, ainda fascinado e influenciado pela arte de Yasujiro Ozu, o diretor alemão voltou ao Japão para filmar o documentário Tokio-Ga, em que traçou os locais que Ozu mostrou em seus filmes.

Quase quarenta anos depois, em 2020, quando Tóquio estava pronta para sediar novamente os Jogos Olímpicos, Wenders foi convidado pelo distrito de Shibuya para participar do “The Tokyo Toilet Art Projects”, uma ideia que reuniu 16 arquitetos e designers renomados para construir instalações sanitárias com desenhos modernos e inovadores. Realizado pela Fundação Nippon, o projeto durou três anos, e a proposta foi que Wenders realizasse um documentário sobre a iniciativa. O cineasta concordou em fazer o filme, mas propôs um longa-metragem de ficção, pois viu aí a possibilidade de mostrar os banheiros e a cidade por meio de uma história que também pudesse aproximá-lo, mais uma vez, do cinema de Ozu.

O dia a dia de Hirayama

Dias Perfeitos acompanha, assim, a história muito pessoal e solitária de um limpador de banheiros públicos chamado Hirayama, interpretado pelo veterano ator japonês Koji Yakusho — pelo papel ele foi premiado com a Palma de Melhor Ator no Festival de Cannes 2023. E como fica clara a filiação do filme à arte de Ozu, o nome Hirayama que Wenders e o seu co-roteirista japonês Takuma Takasaki deram ao personagem é o mesmo dos protagonistas das duas maiores obras-primas de Ozu: Era um vez em Tóquio e A Rotina tem seu Encanto, ambos interpretados pelo falecido ator Chishu Ryu — que, inclusive, teve participação destacada em Tokio-Ga, contando a Wenders detalhes do método de trabalho de Ozu.

O Hirayama de Dias Perfeitos é um sujeito tão reservado que não fala durante a primeira hora do filme. “Não demos muito diálogo a ele”, brinca Wenders. “Houve momentos em que poderia parecer normal dizer algo”, diz Yakusho, “mas me contive e fiz questão de não falar até que houvesse um motivo claro para isso”, acrescenta o ator — reafirmando aí a proposta que permeia toda a obra de Ozu e, também, os grandes filmes de Wenders. O diretor alemão sempre fez questão de afirmar que Ozu foi o único cineasta com quem aprendeu alguma coisa, “porque seu modo de contar histórias era exclusivamente descritivo”.

Sobre isso, Peter Buchka, que escreveu Olhos não se Compram — Os Filmes de Wim Wenders, diz: “a postura que está por trás de uma explicação como esta, e naturalmente também do próprio modo de representação adotado por Wenders, é determinada pelo desejo de não roubar a dignidade e o valor inerentes ao representado e não desperdiçá-lo como mera função de outra coisa, nem que adquira com isso um significado pretensamente mais elevado”. E conclui: “o que torna a arte cinematográfica possível e lhe dá sentido é que nela todo ser se parece com aquilo que é — esta observação de Béla Balázs é uma das poucas opiniões teóricas sobre cinema com as quais Wenders afirma estar plenamente de acordo”.

É exatamente o que vemos em Dias Perfeitos. Wenders conta que quando ele e Takasaki trabalhavam no roteiro decidiram que Hirayama “não diria nada de supérfluo, um reflexo do estilo de vida minimalista que ele escolheu”. Durante a narrativa, o filme dá dicas do passado de Hirayama, mas Wenders sentiu que “seria mais interessante para os espectadores decidirem por si mesmos o que foi esse passado”. E outras informações se espalham pelo filme, sempre com a intenção de nos fazer, espectadores, tanto curiosos sobre o personagem como cúmplices de sua rotina. Para Wenders, “um homem que limpa banheiros tem uma rotina, certo? Essa rotina virou a estrutura do roteiro. Preenchemos a vida com detalhes, como a música, as fotos que ele bate com sua câmera, os livros que ele e a sobrinha leem, os contatos dele com a livraria, com os banhos públicos, com a dona do bar”.

Com esse procedimento, Wenders resgata também o que o seu cinema sempre teve de único e original: a intermediação por meio de aparatos de expressão, tecnológicos ou não. A fita cassete, o toca-fitas, o livro, a máquina fotográfica ou mesmo o comum jogo da velha em uma folha de papel deixada em dos banheiros de Tóquio e que Hirayama jogará com alguém que ali deixou como um possível convite ao desafio. Essa intermediação está nos principais filmes de sua longa carreira.

Podemos vê-la nas telas recorrentes em Alice nas Cidades, nas câmeras de circuito fechado do metrô em O Amigo Americano e, principalmente em Paris, Texas, em que esses aparatos são mesmo a forma que o personagem de Harry Dean Stanton encontra para expressar o que pensa, o que sente, o que deseja — o gravador, por exemplo; ou o reencontro dele com a esposa Nastassja Kinski, que se dá por meio da sequência de um peep-show na cabine.

O cineasta se vale muitas vezes desse procedimento com dispositivos de intermediação, inclusive para dar informações sobre os personagens sem a necessidade de psicologizar a narrativa e assim ser fiel à proposta de Ozu. Mas, claro, sendo ele próprio um cineasta original, cria novas soluções que possam provocar no espectador a busca por outros significados.

Para nos dar informações sobre os sentimentos da sobrinha, por exemplo, Wenders utiliza o livro que ela lê. Desse modo, ele também aproveita para citar sua própria filmografia. A sobrinha lê Onze, um livro de contos de Patricia Highsmith, exatamente a autora de O Amigo Americano. A moça destaca um dos contos do livro, The Terrapin (A Tartaruga) em que o protagonista é Viktor, um garoto de 11 anos que é super infantilizado por sua mãe. Ou seja, tudo a ver com a sobrinha na sua relação com a mãe, a irmã de Hirayama. Já o tio, antes de dormir, lê Palmeiras Selvagens, de William Faulkner. Numa prosa magnética, o Nobel de Literatura cria no livro um forte contraponto entre a natureza, sempre tão misteriosa, e a natureza humana, o que gera um ciclo recorrente de dramas que montam um lastro comum de vidas desgarradas.

Mono no Aware

Wenders nos dá aqui um pouco do espírito solitário de Hirayama, que não é triste, pelo contrário, porque sua vida é resultado de uma escolha consciente, de uma opção. Aqui, mais uma vez recorrendo às lições do cinema de Ozu, o diretor alemão vai além porque entende, até mesmo como um estrangeiro, que deve se render ao caráter japonês, único em sua dimensão cultural e, claro, espiritual. Hirayama, na concepção de Wenders e seu co-roteirista, nos é mostrado na dimensão estética do Mono no Aware, que, na definição fornecida pela Japan House, é mais do que um conceito:

Mono no Aware pode ser interpretado como uma sensação, um sentimento de empatia por coisas e seres vivos quando reconhecemos a sua efemeridade, ou seja, a consciência de que tudo que existe é temporário. A fugacidade da juventude, o desbotamento do romance e a mudança das estações do ano não devem ser lamentados, mas apreciados por uma impermanência, pois é daí que vem a sua beleza.

Acompanhado de nostalgia, esse sentimento pode ser exemplificado por fatos como observar a delicadeza do florescer das cerejeiras (sakura) e como elas caem rapidamente; notar as mudanças das fases da lua; perceber o passar das estações; e, até mesmo, vivenciar a falta de pessoas queridas. Todos esses acontecimentos são pautados pela passagem do tempo e podem ser sentidos quando sua transitoriedade é compreendida, ou seja, a partir do momento em que prestamos atenção na transformação e na impermanência de tudo que nos cerca.

Ou, na síntese de Zeami Motokiyo, ator, compositor, diretor, dançarino e o mais importante dramaturgo e teórico do teatro clássico japonês, que viveu entre os séculos 14 e 15: “A flor é maravilhosa porque floresce e extraordinária porque cai”.

A energia da vida

Desde seus primeiros filmes, Wenders sempre imprimiu muito de sua própria vivência com a indústria cultural e com a grande influência exercida pela cultura norte-americana, principalmente pelo cinema e pela música. Aliás, como o próprio Ozu, que no início de sua carreira, ainda no cinema mudo dos anos 20 do século passado, adotou muito das técnicas e da linguagem da narrativa do cinema dos Estados Unidos. De certo modo, para Wenders, a própria sociedade norte-americana, com suas qualidades, mazelas, dificuldades, contradições e muita expressividade, sempre representou uma intensa energia de vida.

Como mais um dispositivo — agora não só de intermediação, mas essencialmente como comentarista da própria história narrada —, a música em Dias Perfeitos nos alimenta com mais possibilidades de significado, de sentido, que nos cabe, como espectadores, perceber, construir e entender. A trilha sonora, feita de grandes canções do repertório pop rock, é também um meio de nos levar pela narrativa na velocidade, às vezes rápida, outras de forma mais lenta, das canções — tudo ao sabor do movimento de Hirayama por Tóquio.

É de uma canção de Lou Reed que, como podemos concluir, vem o título do filme. Nela, Reed canta que

Apenas um dia perfeito,

beber sangria em um parque

e mais tarde,

quando escurecer, vamos para casa.

Apenas um dia perfeito,

alimentar os animais no zoológico

e depois ir ao cinema também

e depois para casa.

De canção em canção, a narrativa do filme flui como um arrebatamento contido. Nosso envolvimento com Hirayama, com suas lacunas, seu ar de satisfação com a vida simples que leva, nos enche de um sentimento quase indefinível. Sentimos uma enorme empatia por tudo o que vemos. Por um breve momento, na sala escura do cinema, sentimos que compartilhamos, com ele e também com quem conosco está ali e de quem pouco sabemos. Uma sensação de bonança, de energia de vida. É o momento que o também alemão Schiller diz que tocamos mesmo o Sublime, que para ele “é um sentimento misto. É composto de uma sensação de aflição que em seu grau mais alto manifesta-se como um arrepio, e por uma sensação de júbilo, que pode chegar ao entusiasmo e, embora não seja precisamente um prazer, é amplamente preferido pelas almas sutis a qualquer prazer”.

Nos damos conta, então, que mais do que termos olharmos o cotidiano de Hirayama, foi ele, pelas lentes de Wim Wenders, que nos olhou e nos olha. E na conclusão do filme, cheio de energia, com sorrisos e ares de satisfação, ele nos diz, pela canção e pela voz da maravilhosa Nina Simone:

É um novo amanhecer

É um novo dia

É uma nova vida

Pra mim

E estou me sentindo bem

Peixe no mar, você sabe como me sinto

Rio correndo livre, você sabe como me sinto

Florescimento na árvore, você sabe como me sinto

É um novo amanhecer

É um novo dia

É uma nova vida

Pra mim

E estou me sentindo bem

Libélula ao sol

Você sabe o que eu quero dizer

Não sabe?

Borboletas se divertindo

Você sabe o que eu quero dizer

Adormecer em paz quando o dia termina

É isso o que eu quero dizer…

* Jeffis Carvalho é jornalista, roteirista, pesquisador de cinema e consultor de comunicação.