por Lucas Baptista

Uma parceria do Estado da Arte com a Foco – Revista de Cinema

Stanley Kubrick e Stan Brakhage compartilham o primeiro nome, mas os temperamentos e as trajetórias não poderiam ser mais contrastantes. O discurso usual sobre seus filmes aponta nessa direção. Em Kubrick, encontramos narrativas marcadamente estruturadas e planos claramente organizados, reforçando muitas vezes a centralidade, a perspectiva, a simetria. Em Brakhage, nos deparamos com uma profusão de cores sobrepostas e movimentos fragmentados que desafiam a estabilidade dos enquadramentos, e conforme avançamos em sua carreira uma crescente abstração de sentido e uma ausência de referencial figurativo tomam conta dos filmes. Entre eles, parece haver um abismo intransponível. O mesmo abismo parece surgir quando tentamos conciliar a posição de Kubrick como um cineasta no seio da indústria hollywoodiana e a de Brakhage entre os cineastas independentes. Em todos os aspectos eles parecem divergentes. É precisamente por isso que uma comparação é convidativa: se observamos as diferentes relações entre dois nomes que à primeira vista soam incomunicáveis, paralelos e convergências, ainda que pontuais, podem servir como referências numa visão de conjunto. Os níveis mais extremos de uma escala facilitam a descrição de seus critérios.

Partes da mesma geração, ambos trabalharam por cinco das sete décadas de suas vidas; ambos testemunharam mudanças cruciais na história do cinema, participando dela, cada um à sua maneira; ambos foram recorrentes como objetos de interpretação, de análise, de adoração. Na falta de uma expressão mais adequada, ambos foram “cineastas importantes”. Um deles evoca a figura quase mitológica do criador distante e reflexivo, o auge do perfeccionismo aplicado à invenção artística, do trabalho lento e paciente que não se contenta com menos que a obra definitiva. A figura evocada pelo outro, igualmente mitológica, representa o exato inverso, uma criatividade vulcânica e polimórfica, que projeta em obras das mais variadas durações uma subjetividade avessa às tentativas de classificação. Que as duas figuras não correspondam à realidade, ou que correspondam apenas parcialmente, é menos importante que o fato de que elas existem e que têm influência permanente. Sua função é de fato mitológica: são ideais operacionais, concentrações de anseios e aspirações em imagens facilmente reconhecíveis.

Comparar as imagens míticas com as históricas talvez sirva para evidenciar alguns contrastes e sugerir certas aproximações. Na maior parte de sua carreira, Kubrick, no que foi talvez a posição mais privilegiada já obtida por um cineasta, trabalhou em seu próprio ritmo, dividindo recursos consideráveis entre pesquisas e testes, leituras e realizações, sustentado pela indústria que alimentou esporadicamente; em seu limite, criou como quem podia se dar ao luxo de não entregar ao mundo seu rosto e sua voz, mantendo o objeto artístico como a única via de comunicação. Brakhage, num caso representativo dos cineastas experimentais, trabalhou nas condições mais adversas e inconstantes, dialogando com instituições museológicas e acadêmicas mesmo enquanto as criticava, publicando manifestos e participando de debates polêmicos, produzindo como se corresse contra o tempo, tendo aliados e interlocutores presentes apenas no círculo do cinema não-industrial; em seu limite, criou como quem presta contas apenas à imaginação, considerando sagrada a independência de sua expressão. As consequências de cada método são manifestas: num recorte temporal praticamente idêntico, Kubrick completou 13 longas-metragens e três curtas; Brakhage, mais de 300 filmes, com durações variando de 20 segundos a mais de quatro horas. Nos dois casos, um individualismo intransigente foi a postura básica, ainda que a conjuntura tenha variado o efeito e o alcance dessa postura. Nos dois casos, foram alvos de ataques e críticas, e variadas foram também suas reações e respostas. É significativo que ambos sejam americanos, e que os contextos nos quais trabalharam remontem diretamente à centralidade dos Estados Unidos para o cinema, e do cinema para os Estados Unidos. O país que transformou de maneira hiperbólica as características industriais foi o mesmo que, numa reação complementar, viu o surgimento da maior institucionalização do cinema experimental até hoje.

As origens, as influências e os ambientes em que se deram a maturação desses dois cineastas, dispostos num único plano, equivalem a um panorama da arte americana em meados do século XX. Em Nova York, e mais tarde em Los Angeles, foram os fotógrafos de rua, os músicos de jazz e a literatura pulp que fascinaram Kubrick: nomes como Weegee, Benny Goodman e Jim Thompson, com quem ele veio a colaborar nos anos seguintes. Seus contemporâneos foram Diane Arbus e Bobby Fischer, a quem ele poderia facilmente ser comparado. No Colorado, e mais tarde em São Francisco e Nova York, foram os pintores, poetas e compositores modernistas que despertaram a veia artística de Brakhage: nomes como Jackson Pollock, Gertrude Stein e John Cage, este último também um colaborador em pelo menos um filme. Morton Subotnick e Lawrence Jordan fizeram parte de seu círculo de amizades. A aproximação com o cinema se deu naturalmente por ângulos diferentes: Kubrick o fez pelos gêneros industriais, sobretudo o filme noir e o filme de guerra, exemplares da vocação dramática; Brakhage, pelos herdeiros das vanguardas europeias, as animações abstratas e os “filmes de transe”, exploradores de um potencial lírico. O gosto de Kubrick pelos conflitos violentos, pela surpresa dentro de uma ordem estabelecida e por uma certa noção de beleza fotográfica é acentuado já em seus primeiros trabalhos; esse gosto é perceptível mesmo como um conjunto particular de obsessões americanas. A preferência de Brakhage por obras que dispersam qualquer noção de gramática composicional, pela exuberância da representação pictórica e por um certo idealismo romântico é também prefigurada nos interesses de sua juventude; interesses que se tornaram cada vez mais radicais, e que ecoaram em alguns movimentos das décadas seguintes.

Autodidatas, eles deram continuidade a esta aproximação com o cinema, realizando curtas-metragens com amigos e conhecidos: documentários, no caso de Kubrick, e breves dramas poéticos no caso de Brakhage. O fato de que não tiveram um aprendizado usual, uma absorção organizada de conhecimento e técnica, mas que se exercitaram livremente e sem perspectivas – o que poderia ser visto como uma falha de formação – se revelou importante para ambos, como para outros no mesmo período. Nesse sentido, ao menos uma referência se destacava para cada um deles no início dos anos 1940. Para um cineasta desta geração que ambicionava o trabalho na indústria, e mais do que isso, que considerava possível a conciliação entre uma posição comercial e uma visão pessoal da arte, o modelo natural era Orson Welles. Quando Cidadão Kane (1941) foi lançado, foi lançada também a ideia de que um jovem sem experiência cinematográfica poderia eventualmente dominar as técnicas necessárias para a realização de um longa-metragem e mesmo criar uma obra expressiva. Para um artista independente da mesma geração, dedicado à revisão dos parâmetros que cercam o cinema, a referência de posicionamento e a figura de maior estatura era, sem dúvida, Maya Deren. Quando Meshes of the Afternoon (1943) foi lançado, foi lançada também a ideia de que uma jovem desligada das engrenagens comerciais, sem interesse em gêneros narrativos e com as energias completamente voltadas para a exploração do dispositivo fílmico como ferramenta imaginativa poderia representar as mais avançadas concepções de sua arte. A formulação da “política dos autores” pela crítica francesa ainda estava por vir; num momento anterior, Kubrick e Brakhage tiveram que definir eles mesmos, a partir de suas experiências e de seu contexto, o que seria um artista de cinema.

No início de suas carreiras, um motivo formal os aproxima. Em The Way to Shadow Garden (Brakhage, 1954), o desespero leva um homem a furar os próprios olhos e se arrastar até um jardim. Em Killer’s Kiss (Kubrick, 1955), um boxeador atormentado sonha com a travessia acelerada de uma rua deserta. Nas duas cenas, as cores são invertidas: o preto se torna branco e o branco se torna preto. Ruídos insólitos acompanham as imagens, de modo que o jardim e a rua são concebidos como paisagens suspensas entre a realidade do registro fotográfico e o sonho ou delírio. Este motivo – a representação cinematográfica de uma experiência-limite – foi uma constante para Kubrick e para Brakhage. Ambos viram o cinema como um meio privilegiado para representar essas experiências, e buscaram para elas novas formas de articulação. A atmosfera opressiva na qual se manifestam essas primeiras representações parece melhor sintetizada no título do primeiro longa de Kubrick: Fear and Desire (1953). A conjunção entre medo e desejo, a tensão e realização sexuais alinhadas a uma vontade de auto-conhecimento sugerem uma concepção vagamente freudiana no momento inicial de suas filmografias.

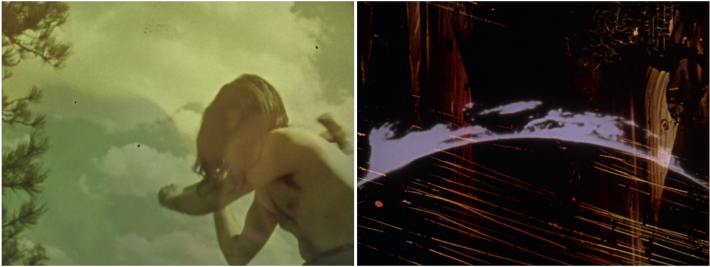

Em meados dos anos 1960, quando estão no auge de seus poderes, um segundo motivo formal pode ser identificado. Em Dog Star Man (Brakhage, 1962-64), um homem escala uma montanha e ergue um machado para cortar uma árvore, ao que imagens de explosões solares irrompem na tela, intercaladas com riscos e manchas de tinta sobre a película. Em 2001: Uma Odisseia no Espaço (Kubrick, 1968), um hominídeo isolado numa planície ergue um osso para destruir o crânio de um tapir, sendo precedido pela imagem de um monolito e sucedido por imagens de naves atravessando o espaço sideral. Nos dois filmes, uma visão mitopoética é estabelecida a partir da montagem. Gestos são isolados e monumentalizados, numa caracterização de necessidades básicas da humanidade, dispostos em relação ao universo, amplificados e reverberados num espaço macrocósmico. Esses filmes, provavelmente suas obras máximas, sugerem uma identificação da montagem como análoga da consciência, e da imagem fotográfica como a representação de algo mais profundo que a realidade visível. A concentração absoluta de todos os aspectos da obra exigiu de cada um deles uma estrutura arquetípica. Quando, na mesma época, Brakhage propôs a formulação de seus objetivos como artista, ele nomeou os temas de seu interesse, em termos que poderiam ter sido citados por Kubrick: “o nascimento, o sexo, a morte e a busca por Deus”. Sob essa tétrade, e sob os desenvolvimentos estilísticos que avançaram no período, é uma visão junguiana que parece emergir.

A experiência de Welles com os estúdios não o confirmou como parte integrante do sistema; serviu, em vez disso, para deslocar de modo cada vez mais definitivo seu gênio da indústria hollywoodiana. A história de Kubrick, de maneira característica, é a versão bem sucedida do mesmo processo. A partir dos anos 1970, Kubrick se tornou um cineasta perfeitamente inserido nos estúdios e ao mesmo tempo completamente livre para conduzir seus projetos, uma condição que manteve até o fim da vida. A geração posterior – a “Nova Hollywood” de Coppola, Scorsese, De Palma – não pôde senão invejar esta situação. Sob os auspícios de um grande estúdio, Kubrick foi capaz de realizar obras extremamente pessoais enquanto projetava ao mundo a imagem de uma torre de marfim (mesmo seu exílio foi deliberado, consciente, e não forçado, como o de um Joseph Losey). Num caso semelhante ao de Welles, a experiência de Maya Deren nos anos 1950 não esteve à altura de sua promessa. As sociedades de cinema independente e as cooperativas de distribuição, ainda incipientes no período, não foram suficientes para sustentar sua produção, e parte considerável de seu tempo foi dedicada a criar as condições para que suas obras pudessem existir – um trabalho interrompido por sua morte precoce em 1961. Nos anos seguintes, Brakhage testemunhou o desenvolvimento desse cenário, sendo cada vez mais colocado no centro das discussões e eleito como o grande nome do movimento, alguém cujas ideias e filmes ditavam os rumos dos debates, ainda que por contraste. Sem ele, a guinada epistemológica dos cineastas estruturais – Michael Snow, Hollis Frampton, Ernie Gehr – é simplesmente impensável. Não há um equivalente à liberdade econômica de alguém apoiado por um estúdio, mas é a partir deste momento que Brakhage pareceu encontrar um caminho estável para sua produção: atuando como professor, técnico ocasional e palestrante, ele foi capaz de manter operante seu já aguçado senso estético, treinando a intuição como um verdadeiro instrumento.

Em 1999, dias após De Olhos Bem Fechados ter sua montagem concluída, Kubrick morreu deitado em sua cama; em 2003, na cama de um hospital, morreu Brakhage, tendo ali completado Chinese Series. Não se conheceram pessoalmente; não estabeleceram, ao que se sabe, qualquer tipo de diálogo. Para Kubrick, o trabalho de Brakhage talvez parecesse insuficientemente desenvolvido, numa versão negativa do termo “experimentação”; como se a precisão de cada elemento e a articulação deles num conjunto não pudesse ser efetivada em formas tão afastadas das convenções; como se a recusa de medidas e referências claras pudesse dispersar a expressividade e mesmo sua reverberação na sociedade. Para Brakhage, o trabalho de Kubrick talvez parecesse inextricavelmente associado à linguagem, a uma “geometria do pensamento”, a ponto de todo o universo visual ser restrito por uma espécie de equação, uma formulação direcionada que incluiria todas as variações de tonalidade sob um sentido narrativo. Como todas as opiniões, estas seriam parciais; seriam filtradas pelas mesmas características que permitiram a criação das obras; seriam, enfim, incompletas em relação a seus objetos. A preferência de Kubrick pela narrativa coexiste com momentos oblíquos, completamente misteriosos, que parecem ser aqueles que mais lhe interessam: nesse cinema fundado na narrativa, e mesmo na razão, é o encontro com seus limites que constitui o horizonte. Um “princípio da razão insuficiente” certamente agradaria a Brakhage, e foi constantemente declarado por Kubrick. Que esse princípio exista também numa sensibilidade forjada pelo expressionismo abstrato, e que se manifeste por uma orquestração visual a uma só vez minuciosamente composta e absolutamente imprevisível, num diálogo com as convenções mais rigorosas da música, é um atestado do heróico esforço empreendido por Brakhage; esforço que Kubrick poderia certamente reconhecer. Mas este não é um trabalho a ser exigido unicamente de criadores. Absorver e interpretar o legado de um artista é também o trabalho da crítica.

Falar sobre o legado desses cineastas é falar sobre insuficiências proporcionais à sua importância. Nos círculos mais elevados da indústria, Kubrick não deixou herdeiros de fato. Os diretores de espetáculos vendidos pelos estúdios como visionários são, todos eles, aspirantes ao posto de “novo Kubrick”; e a crítica é a primeira a ecoar tal aspiração, positiva ou negativamente. No cinema experimental, a sombra de Brakhage paira sobre os mesmos problemas. Multiplicam-se investigadores da imagem, praticantes da pintura sobre a película e da montagem fragmentada; vários almejam a revisão epistemológica do dispositivo do cinema, ou a expressão da consciência pelo material fílmico. Num ambiente voltado à premiação da originalidade, retomar um caminho já percorrido, e sobretudo, mapeado à exaustão, soa como um projeto condenado ao fracasso – inclusive pelos critérios tomados pela crítica. Em termos de estilo, ambos são citados e reproduzidos, quase sempre de modo superficial; em termos de postura sobre a arte, são dificilmente aproximados, no que pesam sua lenta maturação e obsessão quase sobre-humana. A comunicação entre os dois grupos, de artistas como de críticos, na melhor das hipóteses é nebulosa; nos piores casos, é inexistente. Entretanto, esta comunicação é possível, ou assim devemos considerar.

Dois exemplos bastam para que sua impossibilidade seja negada. No período em que Kubrick e Brakhage estiveram ativos, pelo menos uma crítica se destacou pelo vigor de suas interpretações e por sua dedicação aos dois nomes: Annette Michelson. Frequentemente associada ao cinema experimental e às revistas Artforum e October, Michelson foi autora de textos seminais sobre filmes das procedências mais diversas, entre os quais se destacam justamente artigos sobre Kubrick e Brakhage. Se há uma obra crítica a ser revista nesses termos, se há um projeto a ser retomado e desenvolvido como fundador de uma visão de conjunto do cinema, de suas complexas relações com a indústria e a consciência – se isso é desejável, então poucos nomes são tão fundamentais quanto o de Annette Michelson.

Se considerarmos as obras, na região onde as duas trajetórias convergem há um trecho que recentemente gerou comentários incessantes acerca de sua originalidade e intensidade. Este trecho de poucos minutos é talvez a prova de que uma obra pode mobilizar interesses dispersos e servir como ponto de ancoragem para o trabalho crítico. É um momento-chave na obra de outro cineasta, alguém que desde o início acreditou no cinema como sendo um meio de representar o espectro da percepção, da consciência linear ao mergulho no caos inconsciente. É um momento que coordena a imagem e o som de forma hipnótica, imersiva, total; que realiza a fusão entre a concepção de um universo narrativo e a concepção da tela como um ícone da visão interior. Isso ocorre, de maneira sintomática, na representação de uma explosão nuclear, da qual parecem emergir forças angelicais e demoníacas. No centro de uma série envolvendo medo e desejo, sonho e realidade, num movimento em direção ao evento que simultaneamente cria e destrói, a equivalência de alguns fatores mais uma vez se afirma. “Got a light?”

Lucas Baptista é doutorando na ECA-USP e co-editor da Foco – Revista de Cinema.