por Lucas Baptista

uma parceria com a Foco – Revista de Cinema

Nas décadas iniciais do cinema, a visão que representa o maior contraste à visão realista é a dos cineastas e teóricos soviéticos. Uma série de casos paradigmáticos serve para ilustrar o mito central neste contexto: o mito da montagem como pedra fundadora da arte cinematográfica.

Na busca por razões e princípios, os cineastas da União Soviética se propuseram a análise dos grandes filmes americanos, separando as partes e identificando os processos constituintes. O objetivo declarado era compreender o funcionamento de uma obra de arte para que se pudesse então criar e aperfeiçoar obras subsequentes. Assim como a exibição inaugural dos Lumière, a história de um experimento ganhou os ares de uma revelação. Dispondo em certa ordem alguns planos, todos eles inexpressivos se vistos separadamente, Lev Kuleshov teria sido capaz de isolar os vetores emocionais pelas diferentes combinações entre as imagens. O rosto de um homem, impassível, dava lugar a um prato de sopa; em seguida, retornava à tela o homem, e sua expressão parecia distinta. A operação se repetia, com o mesmo exato plano do homem dando lugar a uma mulher, ou a uma criança deitada em um caixão. A cada combinação, a cada mudança das posições, um novo resultado se apresentava. A cada organização, um sentido específico parecia emergir como a resultante de suas partes: a fome, o desejo, o luto. O rigor laboratorial e a repetição das variáveis atesta o caráter cientificista, típico da mitologia soviética do período; como na descoberta de uma lei natural, o “efeito” foi batizado com o nome de seu descobridor. Não tardou para que o princípio estabelecesse um verdadeiro método. Uma consequência imediata foi o desenvolvimento da noção de montagem como sinônimo da criação cinematográfica. Um filme poderia então ser definido como a integração de uma série de fatores – gestos, atores, cenários – pela lógica interna de suas relações, isto é, pela transição de uma imagem a outra, e pela estrutura mental criada por elas.

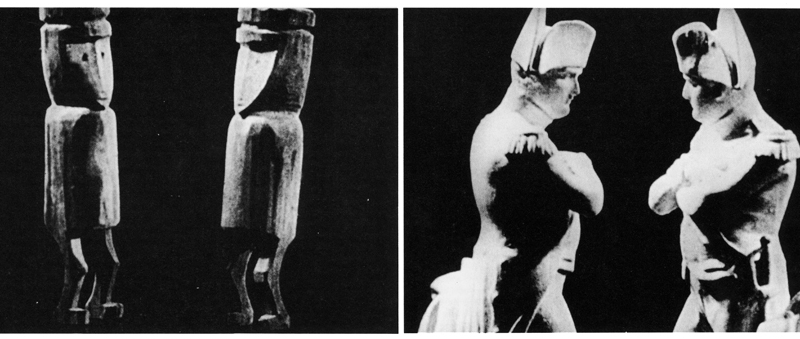

Kuleshov e seus alunos prontamente generalizaram o efeito descoberto, abrindo caminho para a noção de “geografia criativa” e para a sistematização das práticas de direção e mesmo de interpretação dramática. A realidade do espaço cênico, como a realidade do corpo do ator, resultaria não do simples registro fotográfico, mas da combinação de planos, para que o sentido desejado fosse criado. De maneira geral, a realidade do filme torna-se com isso a realidade de sua organização pela montagem. O espaço da narrativa torna-se o espaço decorrente das angulações da câmera após sua dinamização pelos cortes. A correspondência com o espaço da filmagem é possível, mas não necessária: para determinados efeitos, ou por razões econômicas, pode-se combinar partes inteiramente discrepantes em relação ao seu contexto imediato, mas que na tela serão transfiguradas e poderão constituir uma nova realidade, inexistente em cada um dos elementos isolados (o exemplo favorito de Kuleshov é o do ator que, filmado em diferentes cidades, sugere pela continuidade de seus passos uma só vizinhança). Da mesma forma, as atuações devem seguir uma rigorosa disciplina. As expressões faciais são classificadas, numa organização tipológica das emoções, e os gestos são geometrizados para que se tornem ferramentas reconhecíveis. Se a força do cinema encontra-se na relação entre suas partes, e se elas devem ser organizadas tendo em vista sua realidade final sobre a tela, então o cineasta dirige os atores como peças num mecanismo.

A composição dos filmes não seguiria, portanto, as mesmas diretrizes que guiaram o cinema dos Lumière. Para que os encaixes entre os planos sejam bem definidos, e para que o sentido seja controlado no desvelamento da projeção, alterações devem ocorrer em diferentes níveis. O princípio de continuidade não mais serve como a única referência: a obra passa a operar também por saltos, choques e intervalos, sejam eles plásticos, rítmicos ou temáticos. O registro fotográfico ainda sustenta alguma transparência; os eventos são reconhecíveis e claramente apresentados; mas a disposição dos objetos e o caráter das ações é pré-concebido, e as formas parecem expor, mais que a abertura e a permeabilidade do quadro, sua concentração e seus limites, aquilo que permite ao cineasta organizar em seu interior algo como um discurso. Numa direção semelhante ao cubismo, os defensores do mito da montagem imaginaram um cinema no qual a decomposição e a síntese de partes seria o meio mais eficaz de representar os fenômenos desejados.

Sob estes esforços há duas suposições. Uma delas é que a força do cinema não está no realismo, pois a reprodução da realidade não basta para constituir uma arte. Esta posição remonta às primeiras críticas à fotografia, que tomaram o automatismo do processo como uma redução da agência humana e portanto como uma atividade não-artística. À primeira vista, uma aceitação do realismo fotográfico aliada à desconfiança de seu mecanismo sugere uma contradição no espírito tecnicista da vanguarda soviética. Isso é respondido pela segunda suposição: de que a “organização” da obra, em seu nível mais imediato, é a responsável por todos os efeitos, logo é a atividade artística por excelência. O automatismo não é o alvo do interesse, mas sua articulação pelo homem. O que estas suposições descrevem é uma visão fiel ao espírito construtivista. Criar uma obra de arte, por essa ótica, não é revelar o que já se encontra no mundo, ou dinamizar os movimentos da natureza: criar é construir, e as virtudes da construção ganham ênfase conforme os materiais têm sua independência diminuída, como engrenagens numa estrutura maquínica. Resulta disso uma inversão da vocação realista. Em lugar do mundo como fonte última de toda complexidade, propõe-se o artista como engenheiro, a fonte de toda razão, projetando-se no mundo e utilizando-o como matéria-prima para sua visão.

Em filmes situados na área determinada pelo mito da montagem, o acaso é muitas vezes empurrado para a fronteira, o mais longe possível, ainda que sobre um resíduo que não possa ser eliminado. O acaso é ainda percebido, mas como algo negligenciável, que não parece ter um papel central na obra. Se em filmes baseados no realismo dos Lumière o acidental é elogiado como a mais pura individualidade, nos filmes baseados na crença da montagem tende a ser o fator de perturbação que deve ser reduzido. Um exemplo significativo é o dos filmes onde a própria criação do material não é feita pelo cineasta, mas apropriada de outras fontes. Esfir Schub, pioneira do “filme de compilação”, explicita esta postura com obras em que o fator relacional, a unidade instituída pelos cortes, toma a frente e se sobrepõe à filmagem; como se o propósito, e como se a realidade mesma de cada plano, fossem submetidos a um desígnio externo, a uma espécie de vontade criativa que serve-se do mundo para dele formular um sentido. No limite, o conteúdo original é inteiramente subvertido pela ordem da montagem.

A exaltação do aparato cinematográfico, sobretudo em sua dimensão cognitiva, é uma das chaves da vanguarda soviética, e dois de seus maiores expoentes, certamente os que desenvolveram esse aspecto de forma mais intensa, na teoria e na prática, foram Dziga Vertov e Sergei Eisenstein. Além da poética individual que informou seus respectivos filmes, o que ambos defenderam foi um mito de destino: o cinema como ferramenta de investigação epistemológica. A premissa central, que eles compartilharam com Kuleshov, é de que a continuidade do registro é ilusória, e que não basta para compreender o sentido profundo da realidade; para isso, seria necessária uma adaptação da dialética marxista, isto é, uma coordenação de opostos capaz de avançar sinteticamente os materiais, utilizando a progressão do filme como motor de um processo intelectivo. Filmar apenas o que o olho vê, argumenta Vertov, resultaria apenas em confusão. Para uma clareza mais elevada, deve-se editar o material, realizar uma seleção e ordenação criteriosas. O cinema, que Lênin afirmou ser a mais importante das artes, teria assim uma função maiêutica, a “possibilidade de tornar visível o invisível, de iluminar a escuridão, de desmascarar o que está mascarado, de transformar o que é encenado em não-encenado, de fazer da mentira a verdade” [1]. Da montagem de fatos visuais registrados, Vertov considera já nos anos 1920 o momento em que será possível articular os fatos visuais e os fatos sonoros; ampliando sua especulação, ele considera ainda a possibilidade de organizar simultaneamente os fatos de todos os sentidos, e com isso levar à máxima potência o controle exercido pelo cineasta. O postulado é semelhante àquele proposto na literatura por Eliot: encontrar uma série de objetos ou eventos que seja como a fórmula particular de uma ideia ou emoção, de modo que, ao serem dados os fatos sensíveis, será dada por consequência a ideia ou emoção que os organizou [2].

A sugestão de um raciocínio presente nas imagens, definido e conduzido por suas propriedades e por seu encadeamento, é feita por Eisenstein na formulação do que ele chamou de “cinema intelectual”. O exemplo típico é a sequência de Outubro (1928) intitulada “Por Deus e pela pátria”. A sucessão de estátuas religiosas, intercaladas com templos, repetidas e variadas, associadas umas às outras pelo ritmo e pela disposição plástica, imóveis e isoladas num espaço anônimo, cria o que ele acreditou ser um processo analítico, uma redução dos sentidos possíveis, das reverberações temáticas que as imagens normalmente trariam, a um esquema por ele previsto – neste caso, a abstração do conceito de divindade através da própria abstração figurativa de suas representações[3]. Este procedimento, que atinge aqui o paroxismo, é recorrente no período silencioso de Eisenstein. Além da escadaria de Odessa em Encouraçado Potemkin (1925) e do separador de leite em O velho e o novo (1929), a sequência da elevação da ponte em Outubro atesta o domínio que o cinema possibilita sobre um evento uma vez que sua criação é fundada na montagem. À abertura da ponte, à quebra da manifestação bolchevique, Eisenstein sobrepõe uma fenda no espaço-tempo, uma decomposição da continuidade em pequenos intervalos, manipulando os eventos e construindo uma realidade paralela onde a profusão de saltos, quedas e reorientações gravitacionais inscrevem, mais do que ilustram, o tema geral. A repetição ostensiva, o hipérbato, o rigor quase algébrico, a gradação rítmica dão a esses momentos uma precisão encantatória; no espaço fragmentado, marcado pela divisão da tela em linhas e direções elementares, corpos são orquestrados e tornados elementos de uma verdadeira equação imaginativa.

Não deve nos surpreender, portanto, que entre os projetos sonhados por Eisenstein encontremos adaptações de obras que lhe permitiriam explorar em profundidade os aspectos cognitivos da montagem: de um lado, O Capital, de Karl Marx; de outro, Ulisses, de James Joyce. Em suas notas para as adaptações há inúmeras reflexões sobre o potencial da montagem, especialmente sua capacidade de elaborar um raciocínio fílmico e um equivalente do “monólogo interior” da literatura. Estes textos, como molduras de seu projeto teórico, servem ainda de referências para outros posicionamentos, de cineastas das mais variadas procedências e cujas obras não necessariamente ressoaram de maneira harmônica com o cinema soviético.

No ano da morte de Eisenstein, Alexandre Astruc publicou um texto que se tornou célebre como manifesto de toda uma geração da crítica francesa. Astruc, que sonhou em adaptar O discurso do método, foi também instigado pelo problema da expressão de um pensamento:

Essa ideia, essas significações, que o cinema mudo tentou criar através de associações simbólicas, nós compreendemos que elas existem na própria imagem, no desenrolar do filme, em cada gesto das personagens, em suas palavras, nos movimentos de câmera que ligam os objetos e as personagens a estes. Todo pensamento, como todo sentimento, é uma relação entre um ser humano e um outro ser humano ou certos objetos que fazem parte do seu universo [4].

É a decomposição da realidade, a redução dos planos a fragmentos que possam ter parte num esquema, permitindo com isso a condução da imaginação, que serve de premissa aos soviéticos. Como uma quebra originária, há para eles uma separação básica entre a imanência do evento vivido e sua transposição para uma realidade fílmica, uma separação que deve ser amplificada, tornada princípio composicional. A crítica francesa, de extração baziniana, não admite este princípio. A montagem lhes parece monstruosa porque se imagina capaz de resumir num padrão a complexidade infinita; imagina-se capaz de romper a unidade entre o literal (a estátua) e o figurado (a representação do divino). Implícitos na declaração de Astruc estão os ideais de continuidade e unidade que fizeram da profundidade de campo e do plano-sequência as armas mais preciosas do realismo, a fusão inextricável entre a matéria e o sentido que tanto inspirou Bazin e seus seguidores. É apenas com a rejeição parcial das premissas bazinianas que surge um reconhecimento do verdadeiro potencial criativo da montagem nas fileiras dos Cahiers – é o que levará, por exemplo, nomes como Jacques Aumont e Jean-Louis Comolli a rever os escritos de Eisenstein, e Jean-Luc Godard a dar o nome de Dziga Vertov ao coletivo de que fez parte. Nesse sentido, é uma verdadeira movimentação de placas tectônicas que ocorre nos Cahiers dos anos 1960 aos anos 1980, pois é toda uma concepção de realidade e de matéria fílmica que é desenvolvida e alterada no período[5].

Há, entretanto, ambivalências neste terreno, ambivalências que não devem ser ignoradas sob o risco de distorcer as proposições críticas e sobretudo a complexidade das obras consideradas. Mesmo no período em que os Cahiers foram regidos por Bazin, houve ao menos um cineasta cujo projeto é tangencial àquele mencionado por Eisenstein. Quando o termo “direção de espectadores” é citado por Alfred Hitchcock, não estamos distantes da concepção soviética da montagem como pedra fundadora da arte cinematográfica; estamos, na verdade, no coração das descobertas de Kuleshov, frequentemente apontado por Hitchcock como o árbitro do “cinema puro”. Se é verdade que Hitchcock explora em diversas oportunidades a fluidez dos movimentos de câmera e a presença simultânea dos atores no espaço cênico, é também verdade que algumas de suas sequências mais emblemáticas são inteiramente construídas ao redor de um padrão de montagem. A centralidade de Hitchcock na crítica francesa não leva à eleição de Eisenstein como um dos profetas da modernidade; mas tempera e ameniza a recepção de um cineasta como Orson Welles, para quem Eisenstein foi um dos principais modelos. O Hitchcock de Truffaut ou Rohmer, como o Welles de Bazin, é necessariamente uma redução da complexidade de sua filmografia; não por demérito dos críticos, mas porque todo cineasta, ao ser absorvido no contexto mítico, é reduzido aos aspectos que em suas obras são consonantes com aquele contexto. Uma tradição crítica deve assim ser vista como uma tradição mitológica, com os cantos sombrios e os terrenos privilegiados de qualquer mitologia.

Em outra região do espectro das formas, encontramos um cineasta como Stan Brakhage, com sua proposta de um cinema lírico, desligado da gramática narrativa e muitas vezes de referências figurativas. Brakhage, um discípulo declarado de Eisenstein e representante da vanguarda americana que deu seguimento aos debates renegados pela tradição francesa, parte também do princípio de que o mero registro não basta para que o cinema seja uma arte. Ele mencionou com frequência o desejo de uma “mímese da consciência”, uma transposição, para a visualidade fílmica, de todo um universo inacessível à concepção realista – não apenas a visão usual, mas também a “visão de olhos fechados” deveria para ele ser representada. Insistente em suas polêmicas contra o uso tradicional da tecnologia cinematográfica, Brakhage promoveu obras que desafiavam desde a continuidade cênica de um Orson Welles até a estabilidade visual que permitia a condução de um raciocínio dialético pela montagem dos soviéticos[6]. No campo mítico ocupado por Brakhage, são as heranças da música e do expressionismo que servem de inspiração, e que inauguram um cinema de fluxo incessante, de pulsões inconscientes e de uma organicidade resistente às geometrias da narrativa. Assim como os franceses, Brakhage elogia diversas obras sob uma ótica particular: de Griffith a Eisenstein, todo um cinema baseado na dramaturgia é por ele reduzido à mais pura mobilidade visual, à plenitude da superfície luminosa que serve de suporte aos filmes. Assim como na tradição francesa, esta é uma redução necessária a seu projeto, para que as forças identificadas sejam direcionadas à criação de suas obras – uma redução necessária, mas não suficiente para uma visão de conjunto do cinema. Ao falar pelo cinema, o mito fala por alguns filmes.

As ambivalências e pontos cegos entre os dois campos, entre uma vanguarda que se crê destinada a encontrar o pensamento na continuidade cênica e uma que vê no cinema o instrumento para explorar a imaginação – estas ambivalências, com seus conflitos e suas simetrias, com seus mitos de encenação e linguagem universal, serão o tema das próximas seções.

Notas

[1] Dziga Vertov “Nascimento do Cine-Olho” (1924), trad. Marcelle Pithon, in A experiência do cinema, ed. Ismail Xavier (Rio de Janeiro: Graal, 2003), p. 262.

[2] Eliot chama este método de “correlato objetivo”. Ver T.S. Eliot, “Hamlet”, in Selected Essays (Londres: Faber and Faber, 1969), p. 145.

[3] Ver Sergei Eisenstein, “Dramaturgia da forma do filme”, in A forma do filme, trad. José Carlos Avellar (Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002), p. 69. Para uma análise mais detalhada do caráter dedutivo da sequência, ver Noel Carroll, “For God and Country”, Artforum, vol. 11, n. 5 (janeiro de 1973).

[4] Alexandre Astruc, “Naissance d’une nouvelle avant-garde: la caméra-stylo”, L’écran français n. 144 (30 de março de 1948). Uma tradução para o português, por Matheus Cartaxo, se encontra em: https://www.focorevistadecinema.com.br/FOCO4/stylo.htm.

[5] Entre os “jovens turcos”, uma ressalva deve ser feita em relação ao próprio Godard, que já nos anos 1950 defendia a montagem como essencial na composição fílmica. Ver, por exemplo, “Défense et Illustration du découpage classique”, Cahiers du cinéma n. 15 (setembro de 1952), e “Montage, mon beau souci”, Cahiers du cinéma n. 65 (dezembro de 1956).

[6] Para uma comparação entre os projetos de Eisenstein e Brakhage, ver Annette Michelson, “Camera Lucida/Camera Obscura”, Artforum, vol. 11, n. 5 (janeiro de 1973).

Lucas Baptista é doutorando na ECA-USP e coeditor da Foco – Revista de Cinema.

Leia a primeira parte deste artigo:

FOCO – Mitos de origem e destino I: a vocação realista