por Miguel Forlin

“Era a Terra sem forma e vazia; trevas cobriam a face do abismo.”

Genesis 1:2

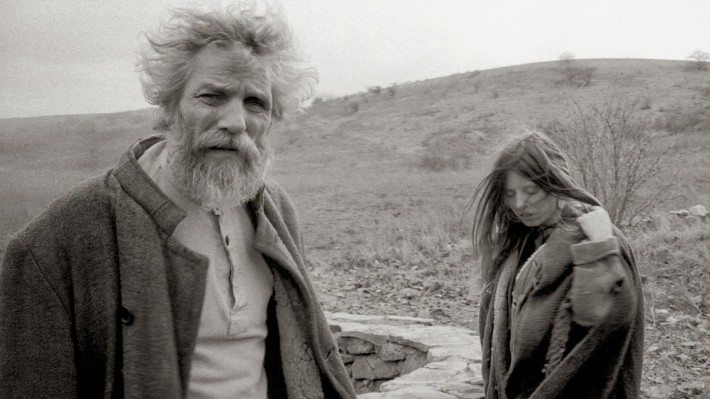

A história é conhecida por boa parte do público: no dia 3 de janeiro de 1889, após ver um cavalo ser violentamente chicoteado, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche se jogou na carroça, abraçou o pescoço do animal e começou a chorar desesperadamente. Ao ser levado para casa, permaneceu imóvel e em silêncio por dois dias. No entanto, nada se sabe do cavalo ou do homem que o atacava. O que faziam ali e para onde foram são mistérios que somente a imaginação pode solucionar. Em O Cavalo de Turim, Béla Tarr e Ágnes Hranitzky, a sua colaboradora regular, tentam, aparentemente, decifrar o enigma, mas o anonimato dessas duas figuras é apenas o ponto de partida de uma narrativa muito mais interessada no espetáculo da representação cinematográfica (e também no frio espetáculo da nossa condição) do que nas implicações históricas do evento descrito acima.

Numa entrevista dada ao jornalista Vladan Petkovic, quando perguntado acerca do que se tratava o seu filme, o diretor húngaro respondeu dizendo que era sobre “o peso da existência humana, a dificuldade da vida diária, a monotonia da vida”. Durante seis dias, a câmera acompanha ativamente os gestos quase ritualísticos das duas personagens principais (o pai e a filha, interpretados por János Derzsi e Erika Bók, respectivamente). O fogo é aceso, a água é retirada do poço, o homem é vestido, o cavalo é maltratado, a paisagem é contemplada, a batata é cozida, a batata é comida, a aguardente é bebida, a roupa é retirada, a roupa é posta. Os ângulos mudam de um dia para o outro, o espectador tem a oportunidade de assistir a ações similares sob diferentes perspectivas, mas a essência dos atos continua a mesma: são repetições mecânicas das necessidades básicas do ser humano, indispensáveis para a sobrevivência.

Ocorrem variações, algumas são insignificantes, outras abalam momentaneamente o ritmo monótono do cotidiano, como a visita de um forasteiro e a chegada de um grupo de ciganos. O primeiro faz um discurso alarmante sobre o apocalipse. Tarr disse imaginar esse sujeito como uma “sombra nietzscheana”, com a diferença de que, ao contrário do filósofo, ele enxerga a destruição do mundo como o resultado de uma ação conjunta do homem e de Deus. Já o grupo de ciganos rouba a água do poço e entrega, à personagem da filha, um livro que o diretor mencionou ser uma “anti-Bíblia”, pois fala da corrupção de espaços sagrados por padres da Igreja. Porém, nenhum desses acontecimentos parece influenciar decisivamente a maneira como as duas figuras centrais reagem. Nada é feito para entender o que está acontecendo ou para resolver os problemas que vão surgindo.

Jacques Rancière, filósofo francês que escreveu Béla Tarr: o Tempo do Depois, livro seminal sobre os filmes do cineasta, chega, em certo ponto, à conclusão de que não há uma separação entre as obras políticas e sociais do começo de carreira e a obra final. A visão materialista, caracterizada pelos temas e aspectos formais, permeia o último longa. Alteram-se a abordagem e os assuntos discutidos (do contexto histórico da Hungria pós-Segunda Guerra Mundial, com os males do socialismo, à solidão existencial do homem), mas o mundo que Tarr registra é o mesmo, um mundo demasiadamente humano, de necessidades baixas, de fome, pobreza, desespero e confusão. Essa realidade está presente não apenas nas situações do dia-a-dia, mas também na aspereza dos móveis e da casa, na vastidão erma da paisagem bucólica, nos longos planos-sequência e no preciso desenho de som.

Assim, O Cavalo de Turim apresenta pessoas reagindo indiferentemente a um universo indiferente. É difícil dizer se Tarr interpreta esse estado de coisas como consequências de importantes movimentações históricas. O fato de começar com uma anedota sobre Nietzsche coloca a história dentro de um recorte temporal que pode ser rapidamente associado à secularização do Ocidente, visão que encontra respaldo no trecho da “anti-Bíblia” que a filha lê com dificuldade e no contraste do próprio estilo de vida que os dois levam, o qual se assemelha a rituais diários de sacrifícios e à vida de monges em monastérios (é possível até ver uma rima entre o cavalo e a metáfora de santidade do jumento de A Grande Testemunha, de Robert Bresson).

As utopias não levaram os homens a lugar algum, só trouxeram destruição. Abandonados, eles foram incapazes de conceber novos valores. Seria o colapso de Nietzsche justamente a antevisão do que estava por vir? Entretanto, a narrativa é tão fantasmagórica, e o isolamento das personagens é tão alienante, que a história adquire um caráter atemporal, longe de qualquer tentativa de localizá-la num espaço e tempo específicos (Turim não parece ser Turim e o idioma não é o italiano e sim o húngaro). É quase como se pai e filha representassem Adão e Eva, condenados a viver eternamente num Éden corrupto, invadido por indivíduos indignos e com a árvore da vida sendo constantemente atacada pela natureza.

No seu texto sobre o filme, A. O. Scott, crítico do New York Times, diz que O Cavalo de Turim “é a história reversa do Gênesis, um relato não da destruição apocalíptica do mundo, mas da sua gradual de-criação (do termo em inglês de-creation)”. Provavelmente, o motivo que o levou a esse raciocínio foi a eliminação progressiva de certos elementos. Aos poucos, desaparecem os humanos, os sons e a luz. O homem e a mulher estão sozinhos, rodeados pelo silêncio e pela escuridão, com a exceção do último plano, em que há um jogo de luz cinematográfico sobre as personagens, pouco antes de elas sumirem num lento fade-out. E acredito que é nesse plano final que se encontra a melhor chave para analisar o filme.

Há, por toda a narrativa, uma antecipação que nunca se concretiza. O vento ininterrupto que faz as telhas tamborilarem e os tecidos voarem anuncia uma tempestade que nunca vem. Pai e filha olham pela janela e parecem esperar alguém que nunca chega. Os dias são anunciados, como se algo importante estivesse prestes a acontecer, mas nada acontece. Por algum motivo, eles saem de casa somente para retornarem logo depois. A câmera os acompanha como a revelar uma informação essencial, mas tudo é misterioso e enigmático. É um constante esvaziamento de expectativas. E isso ocorre porque o assunto de O Cavalo de Turim é o Nada, é a ausência de luz, a ausência de amor, a ausência de significado.

Entretanto, o antídoto a esse vazio parece ser o próprio espetáculo da representação cinematográfica. A antecipação, o impulso vital que impede a total aniquilação, não nasce necessariamente da estrutura da realidade, mas da maneira como Tarr posiciona os atores no quadro, emprega a música, capta os olhares e movimenta a câmera. Scott diz: “Os rigores da vida podem te deprimir. O rigor da arte pode ter o efeito contrário, e O Cavalo de Turim é um exemplo ? um extremamente raro no cinema contemporâneo ? de como um trabalho construído sobre a negação do prazer pode, através da disciplina da forma, de uma integridade apaixonada e de uma seriedade assustadora, produzir uma experiência de exaltação”. De fato, é disso que se trata. Não é o espetáculo da vida que interessa, até mesmo porque, para Tarr, ao que tudo indica, a vida é uma mistura de horror e sofrimento, mas o espetáculo de sua representação.

Nos espaços que pode controlar, o diretor é uma espécie de deus, capaz de preencher com significado as lacunas que enxerga existir na condição humana. O exemplo mais marcante é o já mencionado plano final. Quando o sexto dia chega, o silêncio e a escuridão já tomaram conta do mundo, e, durante um tempo, o que vemos é apenas uma tela preta. Porém, as personagens surgem novamente, e apenas em razão do aparato cinematográfico. Tarr disse “Haja luz, e houve luz”. E o que é o cinema, e as artes em geral, senão um raio de luz na escuridão reinante?