Rodrigo Cássio, Valeska Silva, Miguel Forlin, Jeffis Carvalho e Bruno Andrade escolhem os melhores filmes que assistiram em 2017. Sem amarras necessárias com o repertório de lançamentos do ano, nossos críticos elegem seus preferidos – e para tornar a lista ainda mais pessoal, valeu indicar o melhor filme assistido este ano independente de seu lançamento.

Rodrigo Cássio

No Intenso Agora, João Moreira Salles (2017)

Independente de como se leia os eventos do Maio de 1968 na França, não se pode negar que eles preconizaram uma série de características da vida política nas democracias capitalistas das décadas seguintes. Uma dessas características, anotada por Guy Debord em A Sociedade do Espetáculo, diz respeito à nossa relação com as imagens. “O espetáculo não é um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas, mediada por imagens”, escreveu o autor situacionista naquele livro de 1966, cujo conteúdo altamente especulativo seria apropriado à exaustão por duas principais vertentes nas décadas seguintes: os que ressaltam as raízes marxistas de Debord, como o comentador alemão Anselm Jappe, ou os que as utilizam para tratar de questões emergentes no contexto de uma filosofia pós-moderna, como o filósofo italiano Mario Perniola.

Guy Debord não é citado diretamente por João Moreira Salles em No Intenso Agora, mas poucos filmes sobre o Maio de 1968 foram capazes de explorar tão bem a noção de espetáculo criada pelo situacionista, optando por uma forma narrativa que coloca as imagens no centro do seu discurso. Os que ainda levantam bandeira para a ortodoxia marxista ou romantizam a rebeldia de 1968 talvez se desagradem, mas o que faz do filme de Moreira Salles tão pertinente – e também sensível e reflexivo – é a sua capacidade de aprofundar a tese de Debord colocando-se sempre em busca do que está aquém ou além das imagens. Se Debord ressaltava a força incontrolável das imagens, Moreira Salles interpõe uma ressalva sobre os seus limites.

Nesse sentido, No Intenso Agora é, em primeiro lugar, um filme sobre as imagens, a memória e a subjetividade do próprio diretor; e somente em segundo lugar é um filme sobre as relações concretas e objetivas que fizeram o Maio de 1968. O detalhe importante é demonstrar que as imagens, sozinhas, não seriam capazes de construir o mundo; elas dependem fundamentalmente de quem as cria e interpreta, e tanto o ato criador como o interpretativo são ligados a razões e sentimentos personalíssimos. No Intenso Agora alcança, assim, a elogiável condição de documentário que expõe a presença do seu diretor com a mesma profundidade com que aborda o seu material (muito bem pesquisado, variando entre registros diversos do ano de 1968 e arquivos pessoais). Este ótimo filme brasileiro foi o melhor lançamento que vi em 2017.

Janela Indiscreta, Alfred Hitchcock (1954)

Janela Indiscreta é um dos filmes mais populares de Hitchcock, e tive a oportunidade de revê-lo em 2017 com alunos em sala de aula na UFG. É uma obra estimulante para o estudo do sistema de códigos do cinema clássico hollywoodiano. Para além do seu reconhecido domínio das técnicas do suspense – que são, no fundo, as regras da própria construção do filme clássico, que negocia o tempo todo com as expectativas do espectador – Hitchcock expressava em seus filmes uma assombrosa capacidade de adicionar camadas de sentido que enriquecem a representação. Por esse caminho, Janela Indiscreta refere-se essencialmente à condição do próprio espectador, e a sua forma reflexiva é uma metáfora do próprio cinema: o ato de ver, a construção de hipóteses, os empecilhos que surgem para que possamos ou não confirmá-las etc. Toda a riqueza do modelo clássico hollywoodiano pode ser apreciada em Hitchcock, e Janela Indiscreta é um dos filmes que melhor exemplificam e dão acesso a ela.

Valeska G. Silva

Perto do final de Z – A Cidade Perdida, último filme do cineasta americano James Gray, o destino do explorador Percival Fawcett e do seu filho é deliberado por um conselho composto por um cacique, um pajé e uma mulher indígena. Isto se passa no início do século XX, quando o resto do mundo ainda relegava as mulheres a uma posição de segunda classe. No império que pretendia ser o guardião dos mais elevados valores do mundo ocidental, as mulheres não podiam sair da bancada destinada a elas e ficar ao lado dos seus maridos em eventos oficiais, o que fazia com que muitas vezes eles agissem como porta-vozes das descobertas das esposas, como na ocasião em que a pesquisa feita por Nina Fawcett propiciou o avanço das expedições de Percy. Nessa época, mesmo uma mulher como Nina estava fadada a ter como sua maior aventura o parto. Ironicamente a arrogante Inglaterra estava muitos passos atrás de uma aldeia indígena em plena selva amazônica na forma com que lidava com uma questão fundamental como a segregação de gênero.

Mas voltemos ao momento descrito no início: não sabemos ainda o que mantém Percy sereno enquanto os membros da tribo deliberam sobre o seu destino e o de seu filho. O medo ante a expectativa de um possível ritual de sacrifício não parece existir como possibilidade na cabeça deste homem. Assim que o conselho chega a uma decisão, o pajé acena positivamente com a cabeça, de forma tranquila. Uma mudança de foco acompanha a passagem da palavra do cacique para o pajé, e a composição decorrente não podia ser mais reveladora, apesar de completamente sutil: o foco final é fixado na índia, que ocupa uma posição de destaque no quadro. É neste momento que entendemos a paixão do explorador e toda a beleza que pode ser associada à palavra “civilização”: uma mulher em meio a dois homens de poder só podia significar o Mundo Novo.

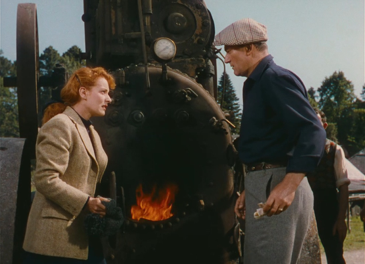

Depois do Vendaval, John Ford (1952)

“Agora vou começar do início. Era um belo dia de primavera quando o trem chegou a Castletown com três horas de atraso como de costume. E ele desceu. Ele realmente não parecia um turista americano: sem máquina fotográfica e, pior, sem vara de pescar.”

Não bastaria readquirir o “bonito chalé” e replantar as roseiras no mesmo lugar para que o retorno à terra natal fosse completo. Era preciso se integrar, e para se integrar à sociedade era preciso compreender que aquilo que fascina o olhar forasteiro tem a sua própria forma, o seu próprio funcionamento; que os sonhos de uma mulher que olha para um homem pela primeira vez, com o espanto de quem o esperou por uma vida, não podem ser desprezados.

Sean Thornton, interpretado por John Wayne, foi para os Estados Unidos ainda criança, em meio à leva migratória na Guerra Anglo-Irlandesa. Retorna ao seu país da infância, agora pacificado, com um trauma e uma resolução: nunca mais participará de brigas. Sua luta agora, ética e moral, é logo colocada à prova: precisará desafiar seu cunhado e exigir o dote de sua esposa, o que, para ele, é uma necessidade incompreensível até momentos antes da luta ser confirmada, quando, com o dote já pago, consegue vislumbrar pela primeira vez a tranquilidade nos olhos da mulher e o laço de comunhão matrimonial finalmente composto. É por isso que Sean leva o primeiro soco sorrindo – um fragmento de um lirismo marcante, tipicamente fordiano, entre tantos neste filme.

Maureen O’Hara interpreta um fogo improvável em meio à paisagem verde-úmida da primavera. Mary Kate, sua personagem, é a própria luta feminina pela liberdade dentro de uma tradição patriarcal. Não é, porém, uma revolucionária: luta por pertencer ao mundo, não por reinventá-lo. Uma mulher impetuosa, que só poderia aceitar um homem igualmente forte ao seu lado.

Um homem com um passado a ser esquecido, uma cidade com uma tradição a ser mantida e uma mulher que ao restaurar a força primordial desse homem o liberta de seu maior medo e por conseguinte o reconcilia com a sua pátria natal.

O amor e a adaptação entre os desiguais; a ação dos amigos; o irmão rude que limpa os pés frente às ordens da irmã, e o faz emocionado; a paciência ante o movimento do mundo. Integração e harmonia, tudo o que é preciso para se viver feliz em Inisfree, ou em qualquer outro parte no mundo.

Miguel Forlin

Silêncio, de Martin Scorsese (2017)

Na minha lista de melhores filmes de 2017, Twin Peaks – O Retorno, Z – A Cidade Perdida e Dunkirk ocupam as primeiras posições. Todavia, para evitar a polêmica acerca da natureza estrutural do primeiro colocado (discorrerei sobre o assunto em um artigo futuro) e como Bruno Andrade e Jeffis Carvalho escreverão sobre os longas de James Gray e Christopher Nolan respectivamente, falarei rapidamente sobre “Silêncio”, de Martin Scorsese.

Ambientado no Japão feudal do século XVII, “Silêncio” talvez seja o filme menos característico do cineasta. É claro que a destreza técnica e narrativa do diretor dão as caras, mas a abordagem é completamente diferente. Em vez de complexos movimentos de câmera, cortes frenéticos e trilha sonora onipresente, o que se tem é uma câmera fixa, planos longos e um desenho de som que privilegia os silêncios e os barulhos da natureza. Claramente inspirado no minimalismo de Yasujiro Ozu e na tragicidade de Akira Kurosawa, o filme é um épico intimista que abre espaço para a reflexão e os sentimentos, sempre através da contemplação estética e da meditação filosófica. Há tanta concentração em Silêncio quanto numa prece.

O Samurai, Jean-Pierre Melville (1967)

Em 2017, nenhuma revisão me comoveu tanto como a de O Samurai, de Jean-Pierre Melville. Lembro que, no primeiro contato que tive com o filme, o impacto foi bem menor. Claramente, a ignorância e ingenuidade dos meus 15 anos de idade me cegaram aos evidentes méritos da produção. No entanto, após adquirir mais experiência de vida e ter sofrido certas decepções, a solidão do protagonista deixou de ser apenas o aspecto externo de uma obra de arte e passou a refletir um comportamento psicológico e social que eu mesmo já vislumbrara em outros momentos. Afinal de contas, não é raro considerar a solitude como a única resposta possível para superar o fim de um relacionamento ou combater a sensação de que somos prisioneiros de uma realidade específica.

Porém, como há outros critérios para avaliar a qualidade de uma produção artística, eu nunca diria que ela é boa se não levasse em conta os aspectos técnicos e narrativos, de tal modo que, se mencionei O Samurai como o melhor filme (re)visto em 2017, é porque, da perspectiva cinematográfica, ele beira a perfeição. No longa, não há uma única escolha feita por Melville que não surta o efeito desejado ou necessário. Desde a atmosfera noir e melancólica até o trabalho minucioso dos atores, passando pela complexa construção narrativa, tudo contribui para uma experiência inesquecível. É impossível acompanhar os créditos finais ou sair da sala de cinema e não sentir um prazer estético imensurável.

Jeffis Carvalho

90 anos. Uma vida inteira separa os dois filmes. Uma vida que em cinema vai do mudo ao sonoro; do preto e branco ao colorido; da canção de dois humanos à luta de muitos e entre humanos. Do resgate de vidas das águas ao resgate do amor e da solidariedade. 90 anos entre um filme e outro que sintetizam o que podemos viver e sentir na sala escura diante da tela e da vida.

Os dois melhores filmes que vi em 2017. Um é mesmo deste ano, lançado mundialmente em julho. O outro, revi em 2017 mas é um filme de 1927, um dos maiores da história do cinema. Em comum, muitas coisas. Mas duas delas emergem em meio a mediocridade generalizada do cinema: a ambição artística – com sua consequente contribuição –, e a experiência cinematográfica que vivemos coletivamente na sala escura – esta resultado da primeira.

Dunkirk, de Christopher Nolan é o melhor filme de 2017. Aurora, A Canção de Dois Humanos, de F.W. Murnau, é o melhor filme que vi (revi) em 2017. Dois filmes que trabalham a essência do cinema para nos resgatar o prazer de sentir com os olhos para só depois pensar.

Bruno Andrade

Z, a cidade perdida, James Gray (2016, lançado no Brasil em 2017)

“Tudo o que importa é o futuro.”

No filme clássico a aventura condiz com as exigências de um esquema arquetípico. Isto quer dizer que a aventura, além de bela, precisa ser eficaz, imediatamente manifestada na cena e assimilada pelo espectador. Um pelotão encontra uma clareira com um riacho no meio da selva e o sargento decide que é um bom lugar para ele e seus soldados descansarem. Enquanto os homens se preparam para o repouso vemos uma cobra rondando a mata; ela pica um deles; seus colegas se mobilizam para salvá-lo mas é tarde demais, ele morreu, ele já havia morrido na passagem do plano em que ele reclama dos abusos do sargento para o plano da cobra penetrando o território. A cena que descrevemos é de um filme de guerra de 1958 dirigido por Raoul Walsh, A Morte Tem Seu Preço (The Naked and the Dead), e se nela a beleza é indissociável da eficácia é porque Walsh chega à quintessência do gênero não pelo realismo com que retrata a situação, mas pela extração dos elementos fundamentais da situação pela representação: a aventura está no esforço coletivo que tenta sanar em segundos aquilo que já estava determinado para além da medida do tempo e do humano.

Em Z – A Cidade Perdida, ainda no início da primeira expedição pelas selvas, Percy e seu ajudante de campo, Henry, encontram-se numa área plana onde fazem um registro topográfico do território desbravado. Uma cobra passa por baixo das pernas de Percy. Ele permanece parado, impassível, e enquanto observa o trajeto da pequena cobra faz um comentário sobre o seu aspecto mortal, ao que Henry responde com uma risada. Levará algum tempo para que ambos comecem a passar pelas provações de suas jornadas, e o heroísmo surgirá conforme Percy é impedido de prosseguir a cada expedição justo nos momentos em que se aproxima dos indícios da existência de uma civilização perdida nas selvas. Os obstáculos – uma pantera negra, uma onda de água no meio da floresta durante uma chuva tropical, a sabotagem de um dos seus acólitos, a cegueira temporária por gás de cloro durante a primeira guerra – são na realidade símbolos de uma matriz dramática cara a Gray, e que tem se intensificado nos seus últimos filmes: uma força exterior manifesta-se de forma inexplicável e mística para somente ao fim dos eventos se justificar tanto para o protagonista quanto para o espectador. Ao contrário de um filme como o de Walsh, cada capítulo da trajetória de Percy parece devolver a personagem ao seu lugar de origem, impedindo, aparentemente, um avanço na jornada, quando na verdade servem para prepará-lo para os eventos finais do filme. Nestes reside o início da verdadeira aventura.

Sede de Triunfo, Richard Fleischer (1983)

Art Long (Dennis Quaid), jovem cantor que luta pelo sucesso, vai recolher sua guitarra em um bar no qual costuma se apresentar. Ele espera do lado de fora da entrada, com as duas mãos no bolso de um jeans surrado e uma visível expressão de constrangimento, pois na noite anterior cedeu às investidas de um caipira abusado e acabou nocauteando três baderneiros que desrespeitaram o seu show. A guitarra lhe é entregue, e aparentemente não há nenhuma mágoa entre ele e a gerência. Mas não é nem o constrangimento nem a persistência de Art o que importa neste momento. O que importa é o cartaz para um torneio de boxe colado na fachada do estabelecimento. O prêmio: U$ 5.000,00. Antes mesmo de vermos a expressão circunspecta no seu rosto e a maneira como tem seu corpo virado para as informações referentes ao torneio já sabemos que Art tomou uma decisão: ele irá mudar de vida.

A arte de Richard Fleischer (1916-2006) não dispensa nenhum chavão, nenhum arquétipo: todas as situações nos são dadas de antemão, como na cena descrita acima. Não é a resolução ou a condução do conflito que mexe conosco. O que toca, o que comove é a observação de personagens dotadas de uma inteligência superior já conscientes dos périplos e dos obstáculos que terão de enfrentar, ao passo que nos filmes de outros cineastas americanos o que encanta são as personagens já submetidas às adversidades, às contrariedades que apenas um sobressalto de inteligência, de força e de sensibilidade lhes permite superar. Esse destaque dado à inteligência das personagens não é raro no cinema americano, mas a solicitude de Fleischer para com ela o é: ele a realça a todo o instante e nunca em detrimento da inteligência do espectador (Fleischer é o menos complacente dos grandes cineastas hollywoodianos), tanto nas situações espetaculares e enérgicas como nas situações intimistas e emocionais, seja filmando Barrabás enredado na arena pelas armadilhas de Torvald (Barrabás, 1961) ou uma menina de 8 anos em meio ao processo de divórcio dos seus pais (Filhos do Divórcio, 1946).

Sede de Triunfo (Tough Enough, 1983) é, apesar dos três filmes que o seguem, o verdadeiro epílogo da filmografia de Fleischer. Sua arte, constituída desde os seus primórdios sobre um equilíbrio sólido entre a prudência e o espetáculo, paradoxalmente faz chegar a nós da forma mais imediata aquilo que, como nos filmes de Ida Lupino e Paul Newman, é da ordem da profundidade, do intimismo, do segredo compartilhado de maneira furtiva. Uma cena aparentemente banal de Sede de Triunfo o demonstra: o pai de Art (Wilford Brimley) segura o troféu que o filho ganhou no primeiro torneio de boxe. Art diz que não tem uma lareira para colocar o troféu, e que por isso prefere deixá-lo com o pai, que antes fora reticente em relação a sua carreira musical. O pai agradece ao filho pelo troféu, e diz que o colocará na sua lareira. Os dois dão um aperto de mão. Até aqui tudo é muito tocante, bonito e perfeitamente funcional. É então que o gênio de Fleischer aflora e se revela por completo: o pai olha o troféu mais uma vez e, com a mesma mão com a qual apertou a mão do filho, agarra-o agora pelo pescoço para lhe dar um abraço apertado, um abraço de aceitação, num gesto de um ímpeto e de uma agilidade – em suma, de uma violência – que não tínhamos visto ainda nem nas cenas de briga nem nas cenas de boxe do filme. É com Sede de Triunfo que se dá pela última vez a reflexão de um artista que não rejeita as convenções mas que, pelo contrário, aprofunda-se nelas para utilizá-las da maneira mais original: as cenas de violência são no geral filmadas como provas de inteligência, e as cenas dramáticas como representações da violência latente, emotiva das personagens. Como o andar que demonstra o movimento e a respiração que demonstra a existência das personagens de Howard Hawks, um abraço é para as personagens de Sede de Triunfo a demonstração da verdadeira inteligência, aquela que nos permite ascender à verdadeira emoção.

Rodrigo Cássio Oliveira é doutor em Estética e Filosofia da Arte pela UFMG e professor adjunto da Universidade Federal de Goiás. Confira mais ensaios sobre arte, estética e comunicação em www.rodrigocassio.com

Valeska Silva é produtora audiovisual e colaboradora da Foco – Revista de Cinema

Miguel Forlin é crítico de cinema e colaborador de diversas publicações na área

Jeffis Carvalho é jornalista, roteirista, crítico de cinema e consultor de comunicação.

Bruno Andrade é crítico de cinema e editor da Foco – Revista de Cinema