por Thiago Blumenthal

Peguei o filme Pulp Fiction para rever assim que soube da morte do Otavio Frias Filho, diretor de redação da Folha de S.Paulo. Sabia que era um dos seus muitos filmes diletos, dentre alguns dos mais variados gêneros e épocas. Deem um prêmio a quem nunca viu o filme, de modo que preservo o leitor do enredo e de suas reviravoltas.

O que Quarantino fez ali, em 1994, é a quintessência da autorreferência para nos apontar os descaminhos da sociedade americana, e para rir um pouco dela, sem que a mesma se sinta ofendida explicitamente – afinal temos um bando de vigaristas fora da lei, ligados à indústria de gângsteres, que se colocam em situações que nos levam ao riso e à violência. Não somos nós, que não estamos envolvidos com esse tipo de vida ou sub-sociedade. Não nos vemos ali, observamos um mundo para o qual olhamos do alto. Não nos misturamos com isso.

Quando o diretor surge como o personagem Jimmie, de pijama, um homem da classe média alta de Los Angeles, temos o retrato breve de um aficionado por cereais que surta porque sua esposa vai chegar em casa e deparar-se com dois bandidos engravatados cobertos de sangue na sala de estar, tomando o melhor café de suas vidas. Mais do que isso: há o corpo de um jovem negro, com a cabeça esfacelada, na garagem; morto, sabemos, por um acidente ridículo (a arma de Vincent Vega disparou por acaso contra a cabeça do rapaz) em um diálogo banal no trânsito.

A questão toda se resolve com a chegada do misterioso Wolf, para a alegria de Jimmie, que, além de presenciar dois gângsteres nus sendo lavados à mangueira no quintal de sua casa, empresta-lhes o que pode haver de pior no figurino de um criminoso. Nisto reside um certo espírito mefistofélico, cínico, um pouco niilista. Jimmie ri mas são suas as roupas. Tarantino ri e acena pro seu público que “the joke was on you”.

Vestimo-nos assim, mas rimos quando vemos John Travolta e Samuel L. Jackson, os dois capangas mais confiáveis do dono da cidade, Marsellus Wallace, com aquele figurino. Aliás, Tarantino é um mestre dos figurinos, em sua parceria com a talentosa Betsy Heimann (que também vestiu os bandidos de Cães de Aluguel). Influência direta do cinema japonês, em que as vestes de um personagem lhe servem de armadura. Isso, contudo, são outros quinhentos.

Voltando um pouco na história (ou indo mais além, a depender da cronologia dos fatos), Vincent Vega leva Mia Wallace a uma das lanchonetes mais cafonas em toda Los Angeles, o Jackrabbit Slim. Temática, onde o staff se caracteriza de uma América idealizada dos anos 1950. Temos ali Buddy Holly, Marilyn Monroe, uma quantidade infindável de Zorros, Donna Reed. Os dois optam por se sentar numa mesa em formato de carro, também dos anos 1950, um Ford Edsel. Ela pede milk shake, Vincent (que pediu uma Vanilla Coke) experimenta. “That’s a pretty fucking milk shake”. Não sabe dizer se vale os cinco dólares cobrados, contudo.

Eis então que Mia vai ao banheiro “powder my nose” e temos um close típico do cinemão americano com Uma Thurman detonando na frente do espelho, no meio de um grupo de mulheres de meia idade arrumando o cabelo. Quando sente a cocaína bater, solta um “goddamn”, em uma clara referência a “The Pusher”, da banda Steppenwolf.

Paulo Francis diria que é o momento em que a cocaína chega à turma do milk shake. Francis, que ensinou Bernardo Bertolucci a usar cocaína em público, em um restaurante em Nova York: bota-se um pouco no nariz com o dedo e manda ver. Simples, ninguém vai notar. Isso alguns poucos anos antes de Pulp Fiction. Vemos isso em Woody Allen (em Hannah e suas Irmãs), quando, por exemplo, Mickey vai com Holly (Dianne Wiest) ao bar do Carlyle e ela detona ali na mesa mesmo, de onde vem a piada que ela acabaria criando uma terceira narina. Claro que falamos de uma NYC pré-combo Giuliani/Bloomberg.

A cocaína chegou à turma do milk shake. Evidente que Mia é a esposa do poderoso chefão de LA, ela pode o que pode, quer o que quer, quer o troféu de dança (e leva) mas ao mesmo tempo toma seu milk shake em um restaurante cafona, como uma das muitas mulheres risíveis que estão ali também para um jantarzinho família ou um datezinho bacaninha. Francis e Tarantino estão de acordo, sem dúvida.

É nessa mistura do que há de mais de ordinário, quase o grotesco do ordinário (a roupa esporte de Jimmie, a lanchonete temática), com o que há de mais poderoso (o crime organizado, a cocaína) que brilha o longa-metragem, que aliás é de fato bem longo. Não por acaso Mia sofre uma overdose inusitada ao detonar o que pensa ser cocaína, mas era scag (heroína, recém-adquirida por Vincent). Que não se detona pelo nariz, mas se injeta. Não é preciso ser um expert em drogas para saber o risco de se cheirar heroína, mesmo porque o próprio Tarantino nos conta isso, momentos antes.

Mia, da turma do milk shake, convulsiona e perde a consciência imediatamente, e a noite se transforma em um caos que dá a tônica do enredo. A toda-poderosa Mia Wallace, Uma Thurman, eterna musa de Tarantino, a única mulher possível no mundo, estrebuchada no chão, sangue escorrendo pelas narinas, pus nojento pela boca.

A violência, como nesta cena, anda de mãos dadas com um humor que olha os personagens do alto, mas como se olhando a si mesmo, a uma América degradada por uma turma do milk shake que não sabe lidar com o poder que tem em mãos. São as roupas de Tarantino.

Há uma cena bastante contundente, autorreferente, e que apresenta a violência como um ato sem conclusão moral, nas palavras que retomo de Otavio Frias Filho em artigo publicado em seu jornal Folha de S.Paulo, à época do lançamento da fita no Brasil, em 1995. É a cena em que o boxeador Butch, Bruce Willis, precisa voltar à sua casa para recuperar seu relógio. É o seu bem mais importante, e não importa o risco que corre, sendo procurado por toda a máfia local, ele precisa desse bendito relógio (a história envolvendo o relógio é cômica, mas falta tempo e espaço).

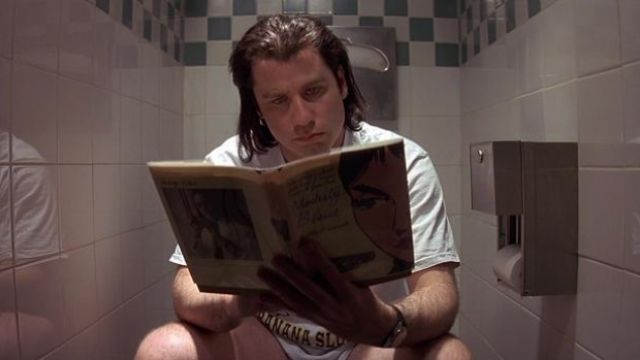

Pois bem. Chega em casa, tensão no ar, tudo parece bem. Logo alcança o relógio, e, em um momento descuidado, decide preparar uma típica torrada americana. É aí que percebe que há uma pistola Skorpion com silenciador sobre a pia e logo em seguida ouve a descarga no banheiro. Sabemos que ali está Vincent Vega tranquilamente lendo um exemplar de Modesty Blaise, do autor Peter O’Donnell. Pulp fiction, sem itálico, e sem tradução.

O livro é um primor de niilismo, mais até do que aquele que encontramos em um Svevo. Uma aventura cheia de suspense envolvendo uma organização criminosa, personagens que esperam pela morte como se cada dia fosse o dia D, e, por mais que quaisquer ações sejam bem-sucedidas, neste mundo, vamos nos deparar em um beco sem saída. Ali está Vincent Vega acompanhando a história, como nós estamos acompanhando a sua história, já prevendo que a qualquer momento não haverá mais solução. E sabemos o que acontece com John Travolta assim que ele sai do banheiro da casa de Bruce Willis.

É o que acontece nos filmes de Tarantino – um gângster vestido de maneira ridícula sendo executado a sangue frio. A capa kitsch do livro caída no chão do banheiro. Rimos e nos chocamos, enquanto a torradeira apita sem parar. Porque o diretor parece rir de si mesmo, de seu país, de seus criminosos, de suas lanchonetes, de nossas overdoses atrapalhadas e ingênuas, de nossos policiais. Ri das forças dominantes, do poder, e nos mostra em um espelho sutil, muito longe de todo o sangue jorrado – e não nos damos conta, daí o triunfo do sangue jorrado em nossas próprias faces.

Não há lei formal, executada e organizada por um sistema policial e jurídico. A lei é a lei da revanche, como falei em artigo recente aqui neste mesmo Estado da Arte. E assim sendo a coisa não funciona muito bem. Ninguém prende ninguém, a não ser no episódio grotesco envolvendo o pervertido Zed, que representa alguma força legal e oficial. Mas sabemos que dali em seguida “Zed’s dead, baby, Zed’s dead”.