por Arthur Grupillo

………….

……………..

Depois de passado o misto de medo com ópera bufa que foi a associação da nossa data de independência com as manifestações de cariz autoritário, libertino e, acima de tudo, antipatriótico no último dia sete, talvez já se possa voltar a falar de nação e nacionalismo sem correr o risco do mal-entendido e da correlação espúria. É um alento que as cortinas daquela comédia de horrores tenham se fechado, embora ainda vão se abrir de vez em quando, para nossa tristeza. Mas desalenta também ver as nossas cores compor seu figurino e seu cenário. Desalenta ser brasileiro e não poder hastear a bandeirinha verde-amarela no seu carro ou bicicleta, sem se sentir um bufão perverso ou um bobo útil. Desalenta não poder vestir a lírica camisa canarinho, essa ave que aqui gorjeia, sem se sentir num avental de hospício. Se não queremos deixar que façam isso, a única maneira de começar, me parece, é não aceitando que outros, por sua vez, transformem o assunto em tabu. Precisamos conversar aberta e honestamente sobre nacionalismo.

As nações não são como as pessoas. Pessoas podem ser egoístas e, sejam quais forem as suas qualidades, o egoísmo será sempre ruim. O egoísmo de um homem bom não difere em nada do egoísmo de um homem mau. Pelo contrário, ele os nivela. O egoísmo de uma mulher polida e de bom gosto não é melhor que o egoísmo de uma mulher rude e inculta. Muito diferentemente ocorre às nações. Uma nação reconhecida por sua proteção aos mais pobres, pelo cuidado com suas riquezas naturais, pelo caráter hospitaleiro de seu povo, pela importância que dá à educação dos seus pequenos cidadãos ou pelo valor que concede aos seus cientistas e artistas, é uma nação que tem mais direito de orgulhar-se de si própria do que uma nação reconhecida por seu desprezo pelos desfavorecidos, por sua irresponsabilidade ecológica, por seu pedantismo e, sobretudo, por seu passado colonizador e de maus-tratos a outros povos. O que eu quero dizer é que talvez os nacionalismos não sejam todos iguais como são os egoísmos.

Alguém poderia objetar que tal nação exemplar simplesmente não existe. Ou nem poderia existir, já que uma nação assim cosmopolita e amiga dos estrangeiros é uma contradição em termos. Ela seria qualquer coisa, menos nacionalista. Tendo a concordar com tal objeção, mas guardaria esta, que parece ser uma verdade ideal, para iluminar, num momento seguinte, uma verdade que me parece mais real. Pois o fato é que, já há alguns séculos, somos todos incontornável e irremediavelmente membros de uma nação. Nossa liberdade de ir e vir é delimitada por fronteiras que são nacionais, nossos direitos e deveres são aqueles expressos nas leis promulgadas e válidas em um determinado território soberano, que por acaso é nacional.

Um amigo me relatou certa vez o espanto que lhe causou viajar de ônibus ao Uruguai. Ele falava de como o veículo tinha parado numa rodoviária de estrada, para lanches e banheiros, antes de entrar no outro país. E de como se assombrou, dali a uma ou duas horas, quando desembarcou numa parada do mesmo tipo, só que do outro lado da fronteira. Desceu para tomar o café, mas seu linguajar já não era tão eficiente. Já não sabia como ser naturalmente simpático com o balconista. De repente, como o ovo de galinha de João Cabral, a proximidade da fronteira exercia o seu dom de provocar certa reserva em qualquer sala, mesmo para um amigo mineiro reservado como ele só. Por alguma razão, não estava inteiramente à vontade, no seu elemento. Fazer uma piada já requeria certo cuidado. E, o que mais lhe impressionou, seu dinheiro não valia.

Se meu amigo tivesse viajado várias horas de avião, não teria se espantado tanto. Seu espírito teria sido preparado para uma mudança como esta. No avião mesmo teria notado certas maneiras dos outros passageiros de falar ao comissário e tratar as crianças. Teria um dinheiro no bolso da camisa e outro dinheiro no bolso das calças. E a mudança gradual teria parecido normal. Mas ter experimentado sua leveza de andar aqui ter se tornado circunspecta ali, alguns minutos depois, ter visto seu dinheiro perder valor como que por mágica, isso causou-lhe inquietação. Pois é isso que uma fronteira é, uma cartola preta na qual se põe uma fita vermelha e se tira uma pomba branca. Algo imperceptível quando demora muito para ocorrer, mas que tem todo efeito do mundo quando ocorre num passe.

Os teóricos falam da nação, na maioria das vezes, como comunidade de origem, língua e cultura. Mas, na mais dramática realidade, é muito mais do que isso. A nação demarca um espaço no qual podemos, antes de qualquer coisa, ser ou meramente estar. Isso pelo simples fato de que você precisa cumprir certos requisitos para estar em um país que não é o seu. Precisa ter uma autorização, um convite, um mínimo de dinheiro. O único lugar onde você pode estar simplesmente como veio ao mundo, sem considerar nenhum código de vestimenta, é o lugar onde nasceu. Em outros lugares, você pode até ser moralmente aceito como cidadão; somente no lugar em que nasceu você é espiritual e materialmente um cidadão. O único lugar em que você poderia estar sem cumprir quaisquer requisitos é o único onde poderia estar em seu próprio corpo, mesmo que fosse para mendigar sem documentos. É o único em que poderia estar sem mais, e sem ser preso por não ter cometido crime nenhum. Pois num lugar que não é o seu, mesmo sem ter cometido crime nenhum, você pode ser considerado um criminoso! Este fato é realmente estarrecedor e esclarecedor. Num lugar que não é o seu, você é um criminoso sem cometer crime nenhum, apenas por não cumprir certos requisitos. E o único lugar onde se pode simplesmente estar, sem lenço e sem documento, nas nossas circunstâncias históricas, é a nação.

Esse é o primeiro fato real a partir do qual, acredito, precisamos refletir. O segundo fato é que, nesta reflexão, precisamos olhar mais para os fatos. Ainda mais do que a nação, nacionalismo é um daqueles conceitos que se sentem desconfortáveis em reflexões filosóficas, direcionadas mais à universalidade do que à particularidade. Os sociólogos, antropólogos e historiadores estão em melhores condições de observar o fato concreto e visível. Isso explica porque os maiores filósofos dos últimos dois séculos se ocuparam bastante do conceito de nação, mas praticamente não trataram do nacionalismo, embora toda a importância que o fenômeno teve nos principais acontecimentos do período, a começar pelas duas grandes guerras. Isso também significa que o filósofo que tratar dele deve se munir de toda cautela, e dar voz aos especialistas, antes de fazer generalizações que podem resultar improdutivas. A simplificação é a tentação do filósofo. Isso não significa, contudo, que considerações gerais não possam ser feitas. Os especialistas não têm a última palavra em tudo. É um direito do filósofo, e até do escritor amador, fazer o seu trabalho com o trabalho deles.

Com isso discernimos dois fatos. O primeiro, o fato da nação por si só, independe de teorias e sobre isso não é o caso de consultar especialistas. O segundo é o fato de que, neste assunto, devemos ouvir os especialistas sobre todas as outras coisas. A primeira questão não é científica, mas precisamente filosófica, e trata-se de saber se a nação é uma coisa natural e eterna ou uma coisa contingente e histórica. Ora, é claro que a nação é uma construção histórica, tanto quanto é um fato natural. O que quero dizer é que a nação, tal como a entendemos hoje, é certamente um produto de uma série de acontecimentos históricos, que podemos designar, com certa economia, como a modernidade e suas formas de organização política. Se pudéssemos apontar o lado mais evidente e corriqueiro deste processo, poderia ser aquilo que chamaríamos a sua culminância: simplesmente como se chegou a distinguir e identificar pessoas por um papel, uma “carteira de identidade”. É verdade, como nos conta Marcel Detienne, que primeiro em virtude de criminosos em potencial ou indigentes sem parentela. Mas a preocupação policial com o criminoso e com os sem-família, embora sempre soe mal para certa historiografia, é ao mesmo tempo a admissão de que o Estado, agora nacional, tem funções. Cabe-lhe resguardar a lei e a igualdade perante ela, identificando pela cidadania, e não pela estratificação social ou pela religião. Cabe-lhe identificar também quem pode ir às urnas, apenas por esse raciocínio um direito universal. A cidadania é a apólice de que o Estado tem obrigações para com alguém, e o Estado moderno é basicamente aquele “terceiro estado” que sobra entre os outros dois, a aristocracia e o clero, que se identificam por outros motivos. Somente camponeses e artesãos se identificam com a terra, e a organização política da terra, enquanto território, é a cidadania. Nesse sentido, obviamente, a nação é histórica.

Porém, o cidadão moderno não se identifica menos com a nação do que o autóctone grego com sua cidade, ou o aborígine australiano com seus desertos, por mais diferentes que sejam seus laços com a terra; para uns, mera “propriedade”, para outros, lugares sagrados. O que eu quero dizer é que o homem, se não for nômade, sempre se apega e se identifica com um pedaço de chão. Alguma coisa para cultivar e embelezar. Alguma rocha pra o seu ídolo ou fonte para a tenda do seu Deus. Alguma terra que dá seu alimento, onde seus filhos brincam e onde vivem aqueles cujos filhos brincam com os seus. Este é o tipo de coisa que não vejo como não chamar de eterno. E mesmo o nômade, embora não tenhamos muita informação sobre ele, desconfio que, de vez em quando, deixava com pesar algum lugar, e podia sentir tristeza ao descobrir que teria de sair dali onde ficara, ainda que por uma breve tarde de sol.

Às vezes, estagnamos em dicotomias inúteis. Algumas coisas, embora culturais, são tão naturais que não as percebemos, e não imaginamos como elas chegaram a ser assim. É assim que montamos um cavalo pelo lado esquerdo. E se esta parece uma metáfora do século XIX, é assim que entramos no avião pelo lado esquerdo, no mesmo espírito. É assim que cantamos um hino ao país em que nascemos erguendo a mão direita, de modo que possa tocar o lado esquerdo. Defendemos essa coisa que é o país e, se falamos mal dele, é porque é nosso e não gostamos que outros o façam. Este fato é uma questão, por assim dizer, de senso comum. Mas, afora isso, para todas as outras coisas, temos de consultar os estudiosos. Principalmente quando descobrimos que o autóctone grego nasce em contraposição ao estrangeiro, ao “meteco”, que não parece ser uma designação especialmente elogiosa. É aqui que os problemas começam a aparecer. Este aspecto do assunto não é de pouca monta. É até mesmo o mais perigoso e dramático. Mas, lembremos que a consideração pelos fatos visíveis visa a evitar sobretudo generalizações e simplificações improdutivas.

Até onde consigo ver, não há quase nenhum consenso na literatura disponível sobre nacionalismo. Isso torna ainda mais surpreendente que haja tanta pressa, às vezes, em abraçá-lo ou repudiá-lo. Entre os especialistas, a palavra designa tanto um tipo de política com grande feitio irracionalista quanto simplesmente os “movimentos nacionais”, pelos quais as principais nações que hoje existem chegaram a se tornar independentes, e ninguém diria que estes últimos movimentos são todos autoritários, irracionalistas ou fanáticos, nem de extrema direita ou esquerda, mas sim a expressão de uma mudança social mais ou menos articulada e aceita como legítima. Alguns teóricos têm o cuidado de distinguir, por isso, entre nacionalismo e movimentos nacionais. Embora a distinção seja interessante, a maioria dos outros teóricos parece colocar os muitos movimentos nacionais sob a rubrica do nacionalismo, sem conotação pejorativa. John Breuilly, um dos maiores pesquisadores do tema, por exemplo, não vê nenhum valor analítico em distinguir nacionalismo e patriotismo, a não ser o fato de que o segundo termo tende a ser elogioso enquanto o primeiro, ofensivo. Outros, mais críticos, são simplesmente irônicos em relação aos “mitos” ou lendas fundadoras presentes nesses movimentos, e os veem com ceticismo e até hostilidade. Neste ensaio, o esforço que faço para distinguir tipos diferentes de nacionalismo bem poderia ser interpretado simplesmente como uma defesa do patriotismo contra o nacionalismo. A principal razão é que ele parece estar mais relacionado ao amor do que ao ódio. Mas, se é verdade que se trata apenas de uma questão de palavra, talvez valesse a pena correr o risco e tentar desmistificá-la.

Outro importante estudioso do tema, Anthony D. Smith, faz o que poderíamos chamar de uma história da história do nacionalismo. Ele avalia distintas abordagens do tema, muitas vezes mostrando que o tratamento que um historiador lhe dá está bastante atado a suas próprias circunstâncias históricas. Assim, os primeiros historiadores da ideia nacional tendiam a ver a nação como um baluarte da liberdade individual, como, por exemplo, o célebre historiador francês Jules Michelet, numa tradição frequentemente chamada de nacionalismo liberal. Outros, como Lord Acton, por conservadorismo, e Otto Bauer, por motivos marxistas opostos, apresentam uma colocação do tema carregada de moralismo. Por fim, os estudiosos que viveram o período do fim do século XIX à Segunda Guerra Mundial não puderam deixar de tratar o assunto sob a ótica da proliferação de nações europeias e do aparecimento de regimes totalitários. Essas particularidades, para ele, precisam ser levadas em conta. E seu principal argumento é o mesmo que norteia minha tentativa talvez inútil. Para Smith, o maior defeito de algumas perspectivas é não admitirem a possibilidade de nacionalismos anticolonialistas tanto na Europa quanto no “Terceiro Mundo”, o que sugere, diz ele, “mais uma vez, a base moral e teleológica de sua penetrante análise, bem como seu eurocentrismo”. É sobre este aspecto que eu gostaria de insistir.

Antes, porém, de passar à questão específica do “Terceiro Mundo”, vale a apena consultar mais um especialista, menos teleológico, sobre os diversos nacionalismos anticolonialistas europeus. Um estudo comparativo razoável deles foi feito pelo historiador tcheco Miroslav Hroch, que, tendo observado o nascimento de variadas nações, distinguiu, nos seus movimentos nacionais, três fases básicas. Estas parecem fornecer um tipo de generalização mais científica, e menos moralista, que nos permitiria abordar nosso próprio contexto sem importações desnecessárias, mas com alguma base conceitual e empírica. Assim descreve Hroch um movimento tipicamente nacional:

………………….

Na fase inicial, uma classe culta de um grupo social não dominante se dedica a investigar a língua, cultura e história desse grupo não dominante. Assim, por exemplo, os húngaros estão debaixo do domínio dos austríacos, e um grupo de intelectuais passa a investigar e a oferecer possíveis informações inspiradoras para uma tomada de consciência de que são húngaros e, como húngaros, devem governar seu próprio destino. Numa fase seguinte, um grupo maior de simpatizantes começa a atrair, por sua vez, um maior número de membros para o projeto de criar uma futura nação. Por fim, ele se converte num movimento de massa, com diferenciações internas, como ala conservadora ou liberal, e eventualmente é bem-sucedido, havendo revolução ou não, em conquistar uma independência política e uma Constituição jurídica, como no caso da Hungria; às vezes isso não ocorre, como na Catalunha.

………………….

Embora muitas relações estejam em jogo, políticas, linguísticas, religiosas, geográficas, históricas, etc., Hroch acredita que somente três características são estruturais e estão presentes em todos os fenômenos que estudou: a “lembrança” de algum passado, uma certa densidade de laços linguísticos e culturais e, finalmente, uma concepção da igualdade de todos os membros do grupo. A fim de se diferenciar do grupo dominante, é fundamental que o grupo que pretende a independência entenda que todos que fazem parte dele são iguais. Fatores como a mobilidade vertical dos iniciadores do movimento, isto é, a capacidade dos intelectuais de transitarem em outras esferas sociais, e também um dinamismo nas comunicações, são de suma importância, se bem que o principal mesmo é o que ele chama de “conflitos de interesse de relevância nacional”. Podem ser conflitos de muitos tipos, capazes de colocar a questão nacional em evidência. Por exemplo, um dos conflitos que Hroch mais observou foi aquele entre novos formandos universitários oriundos do grupo não dominante e uma elite dominante fechada, que preservava as melhores posições no Estado e na sociedade sempre para os seus filhos. Ou seja, muitos conflitos podem contar como nacionalmente relevantes, conflitos linguísticos, religiosos ou de qualquer tipo, mas o problema dos profissionais capacitados impedidos de ascender socialmente não é pequeno; ele está na raiz de muitos processos de independência. Afinal, são os intelectuais que dão o pontapé inicial de uma investigação sobre as origens de um grupo não dominante.

……….

……………

Um último aspecto importante da análise de Hroch é sua comparação entre os velhos movimentos nacionais, do século XIX, e os “novos”, referindo-se aos movimentos nacionalistas — embora ele não goste desta palavra — da Europa Central e do Leste, depois da derrocada do regime soviético. Para ele, a comparação é inteiramente viável, uma vez que as mesmas fases se apresentam, e as mesmas condições básicas. Desta vez, o conflito nacional relevante era, sobretudo, linguístico, como na Estônia, na Eslováquia, na Croácia e na Sérvia. A demanda por democracia correspondia, então, à demanda por direitos civis no nacionalismo clássico. Em suma, esses países se sentiam privados de direitos, de liberdade econômica e de expressão em sua própria língua, já que o russo fora fartamente imposto como língua oficial em escolas e publicações. O segundo ponto importante da comparação é que, para Hroch, a liderança desses movimentos, tendo passado por uma experiência socialista fatídica, tinha o interesse específico de consolidar nos seus países as estruturas de uma sociedade capitalista como a dos principais Estados ocidentais, inclusive com sua própria elite econômica. Por último, havia uma ambiguidade na sua reivindicação territorial, ora definida pela área de homogeneidade étnica, ora pela ideia de um território histórico, ainda que incluísse grupos étnicos minoritários. Em algum momento, pode ser que esses grupos deem origem ao seu próprio movimento. Por que não?

Dessas muitas análises, resta a conclusão de que os movimentos nacionais são múltiplos e variados, cada um com seu caráter específico, inviabilizando generalizações apressadas. Alguns são bem-sucedidos, outros não. Alguns duram mais no tempo, e pode ser que um movimento que hoje, depois de muitos anos, está na fase intermediária, ainda venha a conseguir independência e autonomia. Em todos os casos fica evidente o nexo complicado entre identidade, território, legitimidade e igualdade de oportunidades. A maior parte dos movimentos nacionais, contudo, nasce do sentimento de dominação ilegítima e oligárquica em relação a um grupo dominante. Portanto, a nação é parte do jogo de forças políticas e econômicas do qual fazem parte também outras categorias, como as de classe, sexo ou raça. Algumas classes e etnias se libertam de uma condição vulnerável por meio de um movimento que é nacional. E pode-se mesmo dizer que esses movimentos só são bem-sucedidos quando conjugam, para um mesmo fim, diferentes classes e até diferentes etnias, de modo mais ou menos limitado e não-ideal.

Atualmente, quando se fala em nacionalismo, alguém pensa de pronto em uma nação rica e desenvolvida que não quer a presença de imigrantes e, mesmo que os aceite, não quer muita influência deles na sua cultura, nem quer com eles dividir seus melhores postos de trabalho. Isto é, em uma medida assustadora, de fato, o que o nacionalismo é hoje; mas nem sempre foi e nem é assim em toda parte. É claro que quando uma nação se encontra escravizada, explorada, o nacionalismo significa para ela, pelo contrário, sua esperança de sobrevivência contra a assimilação à nação conquistadora ou exploradora. Foi assim que muitos nacionalismos se constituíram, como expressão do sentimento e da consciência de pequenos povos em relação a poderosos projetos multinacionais, que nós conhecemos com o nome de imperialismo.

Assim, por exemplo, seguindo uma compreensão distante para nós, hoje, alguns teóricos viam o Império dos Habsburgo de uma maneira, por assim dizer, “conservadora”, como um porto seguro contra a força destruidora das nacionalidades, considerado um elemento essencialmente moderno. A nação era considerada uma ideia subversiva. Foram as nações, com suas igrejas nacionais, que enfraqueceram o Império sacro, romano e multinacional da Germânia. Nação significava aí progresso e cidadania, uma identidade que se sobrepunha à de nascimento e de religião. Sim, porque as aristocracias sempre foram transnacionais, e ninguém esperava que um rei inglês se casasse com uma plebeia inglesa, mas sim com uma nobre, fosse ela espanhola ou dinamarquesa.

Assim é que ao Império Britânico se opunham as variadas nações frágeis e pobres da África e da Ásia, se bem que ali nem sempre a nação correspondia ao sentimento e à consciência de algo preexistente, mas sim de estados forjados pela própria circunstância colonial. Assim é que a socialista União soviética tampouco se considerava uma nação, mas um poder multinacional, bem ao contrário da Tchecoslováquia e da Polônia, cujos movimentos nacionalistas instigavam à independência política, e cujas vantagens econômicas vinham menos das conquistas dos trabalhadores supostamente alçados ao poder do que da “nacionalização” de suas riquezas, um processo muitas vezes levado a cabo, via legislação, pelos parlamentos, como conquistas nacionais. É assim que muitas conquistas de classe foram possíveis; da mesma maneira, algumas conquistas de raça. E agora podemos, finalmente, colocar em questão nosso próprio nacionalismo.

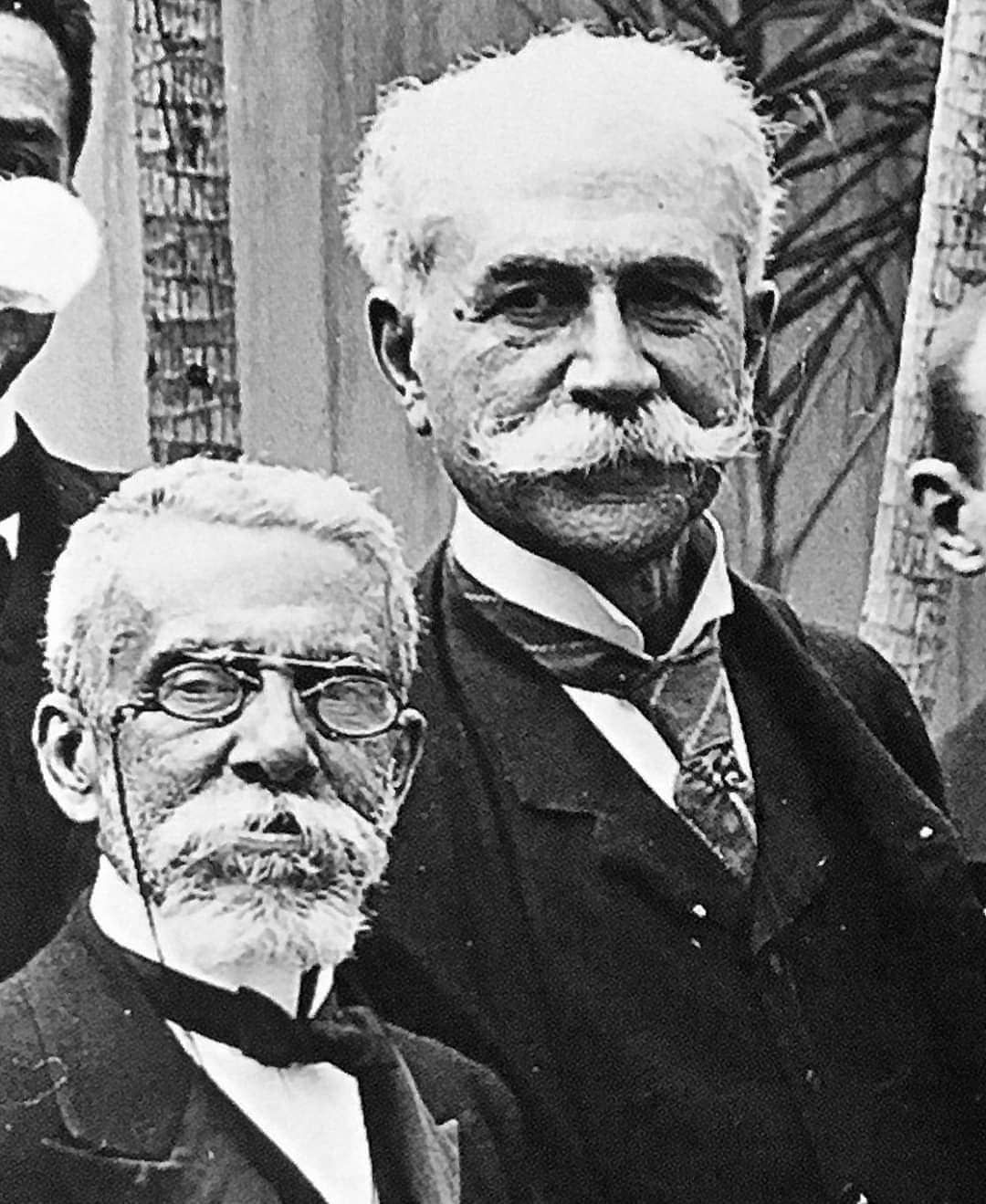

Joaquim Nabuco abre o prefácio do seu clássico O Abolicionismo com a seguinte frase, ao mesmo tempo chave e síntese: “Já existe, felizmente, em nosso país, uma consciência nacional — em formação, é certo — que vai introduzindo o elemento da dignidade humana em nossa legislação, e para a qual a escravidão, apesar de hereditária, é uma verdadeira mancha de Caim, que o Brasil traz na fronte”. Escreve isso em 1883, 33 anos depois da promulgação, por decisão de Eusébio de Queiróz, da lei que tornara ilegal a importação de africanos, e 12 anos depois da lei de 28 de setembro, que libertava o filho da escrava, em tese desde o berço, e na prática somente com a maioridade. Nenhuma das duas leis, para ele, fora capaz de manifestar o verdadeiro cerne de tudo: o valor, a liberdade e a dignidade intrínseca do ser humano. Elas expressavam, contudo, um elemento de dignidade em formação, oriundo de nossa, também em formação, “consciência nacional”, felizmente já existente.

…………..

…………….

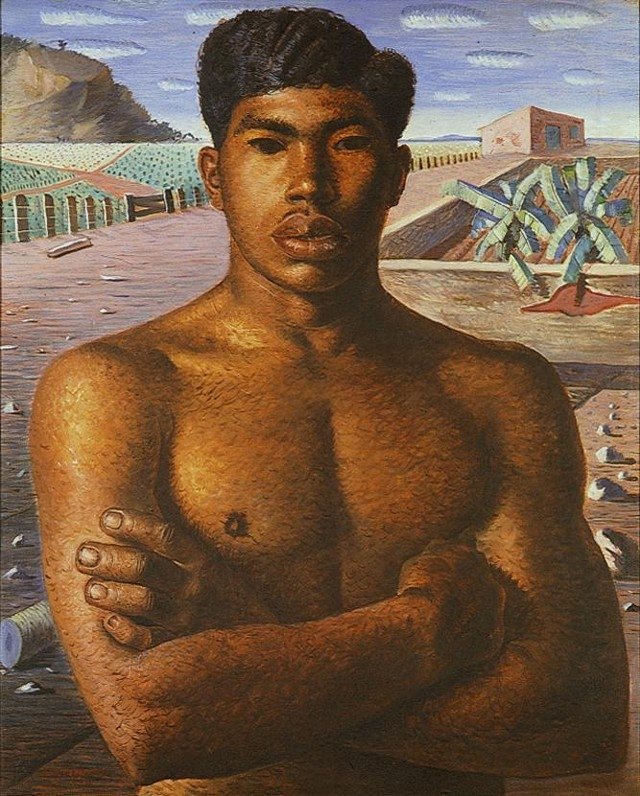

Em colocar a questão da dignidade do negro lado a lado e inseparada da questão da consciência nacional, e isso a partir de uma análise de nossa história legislativa, está o núcleo e a originalidade da obra de Nabuco. O problema do país e da nação é o que aparece na primeira linha, e o que posiciona o livro entre os clássicos da identidade nacional, entre os “Intérpretes do Brasil”, como designou-o uma importante editora, dispondo a obra como a primeira de uma longa lista, em três volumes, que inclui, entre outras, A América Latina, de Manuel Bonfim, Casa Grande & Senzala e Raízes do Brasil, que dispensam informações adicionais. Pioneiro neste tipo de estudo, O Abolicionismo é, portanto, um livro sobre o Brasil, e por isso essencialmente um livro sobre o negro. Ou seria melhor dizer que é um livro sobre o negro, e por isso inevitavelmente um livro sobre o Brasil?

Tenho a forte impressão de que as análises de Nabuco estão alinhadas aos conceitos de Hroch. Para ele, nossa consciência nacional nasce nos parlamentos, com os intelectuais, filhos do português que se sabiam dominados por uma elite metropolitana impenetrável. E o conflito de interesse de relevância nacional, por aqui, era precisamente a abolição. A superação da escravidão significava a superação de um país feudal e oligárquico, colonial, que também ao brasileiro branco, formado e sem emprego, interessava ou devia interessar. E “nessa fermentação geral dos espíritos”, escreve ele, “os escravos enxergavam uma perspectiva mais favorável à liberdade. Todos eles desejavam instintivamente a Independência. A sua própria cor os fazia aderir com todas as forças ao Brasil como pátria”. Hoje, é difícil admitir que havia de fato para a raça negra, aqui, um futuro, se olhamos o que o país se tornou, e quão colonial e brutal ainda é. Esta é a verdade, por assim dizer, ideal. Mas há também aí uma verdade real: este filho da negra não podia esperar nenhum futuro de Portugal, e também não podia esperar nenhum futuro da África. Já não tinha qualquer memória do continente de seus pais e avós, já não pertencia a uma tribo, e só falava o português. Era um brasileiro, irremediavelmente.

Nabuco aponta, com especial atenção à Revolução Pernambucana de 1817, ao Norte, e aos esforços de José Bonifácio, ao Sul, o dilema em que se encontravam os mártires da Independência. Nossos proprietários rurais ameaçavam unir-se às forças portuguesas e sufocar o movimento de emancipação nacional, receosos de que a Independência significasse o fim da escravidão. Os revolucionários de Pernambuco, os únicos, entre os vários movimentos nacionais, que chegaram a instaurar um governo republicano provisório inédito, tiveram de garantir aos proprietários rurais que o fim da escravidão seria lento, regular e legal. A Assembleia Constituinte, mais tarde dissolvida pelo imperador, que incluíra no seu projeto de lei diversos dispositivos na direção da emancipação dos escravos, via seus artigos desaparecem do texto final da Constituição do Império, de 1824. Nabuco reconhece a dificuldade da situação política. E embora estivesse convicto de que nada seria suficiente se não a abolição completa e absoluta, com plena liberdade, cidadania e direitos políticos aos negros, mais do que isso, nada seria suficiente “enquanto a Nação não tiver consciência de que lhe é indispensável adaptar à liberdade cada um dos aparelhos do seu organismo de que a escravidão se apropriou”, mesmo assim sabia que aqueles artigos da Constituinte, a essa altura desatualizados, “teriam feito mais do que nenhuma lei”.

É isto que nosso genuíno movimento nacional foi e talvez ainda seja: um esforço para negociar centímetros de liberdade, desenvolvimento e igualdade de oportunidades com uma elite que ameaça a todo tempo unir-se a forças externas e sufocar a consolidação de nossa soberania. Não é difícil de ver que essa elite não pode ser considerada patriota. Não é difícil de ver que ela é a maior responsável pelos entraves racistas para uma cidadania ampla. Porém, não é difícil de ver que ela também sequestrou, habilmente, o próprio discurso nacionalista, como um anteparo simbólico para a própria negligência e sabotagem de nossas possibilidades como nação.

Aqui, apoio-me novamente nos especialistas. Alguns deles identificaram uma forma de nacionalismo populista na América Latina; esse nacionalismo corresponde, entre nós, ao período entre guerras e do pós-Segunda Guerra, e nada compartilha do nacionalismo clássico da época de Nabuco. Outros, como o já mencionado John Breuilly, enfatizam as diferentes funções que as ideias nacionalistas podem exercer. Às vezes, mais do que coordenar ou legitimar interesses, servem apenas para mobilizar grupos políticos. Outros ainda, como Hans Kohn, se bem que tivesse em mente a diferença entre os nacionalismos ocidental e oriental, ressaltam como o atraso e a fragilidade intelectual podem dar origem a um nacionalismo muito mais emocional e autoritário. Por fim, muitos enfatizam o poder dessas ideias sobre indivíduos desorientados e carentes de pertencimento. Reconheço, numa combinação amarga desses ingredientes, o integralismo de Plínio Salgado e o neonacionalismo de Jair Bolsonaro.

Mas, é inegável que, ao lado deste nacionalismo populista, persistiu também entre nós um nacionalismo anticolonialista, de forte conotação emancipatória, sensível aos problemas de nossa cidadania seletiva e de nossa economia dependente. Isto se vê, mais que em qualquer parte, na experiência incomum do ISEB, o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, que reuniu o melhor de nossa intelectualidade nos anos 1950, como Alberto Guerreiro Ramos, Hélio Jaguaribe e Álvaro Vieira Pinto. Este instituto formidável foi extinto apenas três dias após 31 de março de 1964. No esquema de Hroch, diríamos que esse nacionalismo ainda está na primeira fase. Ainda não arregimentou outros corações e está longe de ser um movimento de massas.

………………

……………….

Mas por que, devemos nos perguntar, não são verdadeiramente patriotas os nossos nacional-populistas? E, aqui, tenho de me apoiar nos especialistas uma última vez. Nas décadas recentes, eles dizem, o papel funcional do Estado nacional se deslocou duplamente. Na relação com o exterior, o desequilíbrio tecnológico de guerra tornou obsoleta, reduzindo-a a um nível retórico, a função do Estado de promover a defesa de seus cidadãos, com exceção de algumas poucas nações. Na relação com o interior, o enfraquecimento da política de bem-estar social também alivia o Estado da função de prover os cidadãos de segurança econômica e oportunidade. A classe militar busca sua substituição funcional na expressão de valores cívicos, frequentemente confundidos com a moralidade. Nas nações subdesenvolvidas, é assim que o nacionalismo se converte em símbolo, sem relação efetiva com os papéis funcionais do Estado-nação: a segurança dos cidadãos, na relação com o exterior, e o bem-estar dos cidadãos, interiormente. Um efeito claro desta falência, me parece, é a adoção de políticas armamentistas, um reconhecimento cínico de um Estado incapaz de funcionar, e que delega aos cidadãos a própria defesa e, economicamente, os riscos da própria insegurança. Curiosamente, pretende nos defender de inimigos externos fabricados. O subterfúgio da liberdade serve aqui para esconder a incompetência e barbárie.

É por isso que, no nosso contexto, quando alguém repudia o nacionalismo, está repudiando, na verdade, sua corruptela, isto é, está assumindo a premissa definitiva do deslocamento funcional do Estado, aceitando como destino o fato de que o Estado nacional é incapaz de cumprir suas funções. Se isto é verdade, então é necessário desmascarar a fantasmagoria do nacionalismo meramente simbólico. Ele não tem legitimidade, já que o Estado não opera. Da mesma forma, a corrupção cumpre aqui um papel importante, pois também ela pode resultar numa deslegitimação funcional do Estado, assim como um sistema jurídico e judiciário seletivo e racista. Mas não pode ser que esta premissa seja falsa ou não seja definitiva? Se, pelo contrário, partimos do pressuposto de que o Estado nacional pode e deve assumir essas suas duas funções, mesmo com todas as dificuldades de um equilíbrio interno sensível e de um cenário internacional desigual, o nacionalismo ou, se se quiser, o patriotismo, ganha outro sentido. Ele significará, sobretudo, um esforço de viabilidade da segurança política e econômica, através da pesquisa e capacitação tecnológica, na esfera da defesa, e de fortalecimento das empresas e dos empregos, na esfera da oportunidade. Neste caso, quem defende o nacionalismo não está a defender sua corruptela retórica, mas precisamente o fundamento e as condições de legitimidade do próprio Estado-nação.

Para a maioria de nós, não há outra escolha. Pois não parece haver entre nós as condições históricas para a superação da nacionalidade. E, mesmo que houvesse, provavelmente ela seria substituída por outra coisa, com os mesmos atributos funcionais, com os mesmos desafios. A não ser, é claro, que o substituto fosse a paz perpétua de todos os povos, o que, sabemos pelo próprio filósofo que cunhou este termo — talvez o mais cosmopolita de todos os filósofos —, é um ideal. Mas muitos de nós parecem inverter o raciocínio. Tomam como evitável o que é inevitável, o fato de sermos uma nação, e tomam como inevitável o que não é inevitável, sua falta de futuro. Como alguém que considerasse a sua perna como evitável, e a ferida como inevitável. Em vez de assumir a própria nação como destino, assumem como destino sua corrupção e insanidade. Ora, se a nação for realmente inevitável, pelo menos por muito tempo, isto é o mesmo que comprar as condições perfeitas de ser infeliz, além de ser perverso.

Mas consideremos com honestidade. O que realmente está ao nosso alcance ser hoje se não brasileiros? O que poderia significar refundar a nação? E não há entre nós, de fato, nenhuma qualidade? Nenhum caráter, literatura, música e filosofia que se admire? Desistir da nação parece um pouco com desistir do próprio corpo ou da própria altura. Nascemos medindo tantos centímetros, e você pode praticar basquete e alcançar os objetos mais altos, ou pode se ressentir para sempre. Nascemos num pedaço de chão, e temos a alternativa de amá-lo e aperfeiçoá-lo, ou então assumir que ele jamais será como gostaríamos. Assim é que ele nunca será bom mesmo, mas continuará sendo o nosso corpo ou a nossa altura. Mas, se resolvermos amar o inevitável com muito esforço, poderá ser que um dia cheguemos a amá-lo sem esforço. E o melhor de tudo: não haveríamos de odiar ninguém.

………….

………

………..