……………………..

Costantino Esposito é professor de História da Filosofia na Faculdade de Letras e Filosofia na Universidade de Bari. Com exclusividade ao Estado da Arte — em conversa conduzida por Rodrigo Coppe Caldeira e traduzida por Miguel Mahfoud — Esposito falou sobre niilismo e angústia e as crises de nosso tempo.

………………….

…………………..

Niilismo é um conceito bastante complexo e polissêmico. Como o senhor o compreende e por que se tornou objeto de suas preocupações?

Não há como fechar numa simples definição os vários significados que o termo niilismo tomou ao longo de sua história. Mas podemos logo ressaltar que sua ambiguidade estrutural, talvez, seja seu traço peculiar e significativo — como fenômeno e como conceito — ao longo de toda sua trajetória histórica. De fato, desde seu surgimento até nossos dias — num percurso de progressiva transformação de fenômeno patológico a fisiológico — o niilismo se apresenta como “crise” e ao mesmo tempo como “solução da crise”, como “revolução” e “nova ordem”, como ardente grito de sentido radical para a vida e tácito conformismo sócio-cultural. Nessa ambiguidade reside, provavelmente, a gravidade dramática deste fenômeno.

Como se sabe, o termo niilismo aparece já no final do séc. XVIII na filosofia alemã (lembremos, especialmente, da célebre contraposição que Jacobi fez a Fichte). Tanto do ponto de vista teórico quanto terminológico, ele emerge como contestação ao racionalismo idealista: a acusação fundamental feita ao caráter dialético-especulativo de um pensamento sempre mais auto-referente é a de que ele seria incapaz de perceber a realidade efetiva (isto é, finita e dependente) do ser humano, ou seja, seu relacionamento constitutivo com o Absoluto não mediado pelo pensamento e no pensamento. Não admitir o Absoluto como alteridade fora do pensamento significa que o idealismo seria — intrinsecamente — uma forma de “ateísmo”, e que esse último levaria a não reconhecer o próprio ser humano em sua pluralidade de relações que se referem a todos os aspectos de seu ser — desde os sentimentos até a consciência racional, das paixões à fé. A filosofia idealista, assim, passa a ser acusada (pelo chamados “filósofos da fé” e do ‘sentimento”) de anular a concretude e de dissolvê-la em pensamento abstrato e auto-suficiente. Se o idealismo é ateísmo, o ateísmo é niilismo. Mas a oposição entre esses dois frontes filosóficos (razão-fé, intelecto-sentimento etc.) é o primeiro sinal do domínio do niilismo.

Alguns decênios após aquele preâmbulo em âmbito filosófico, encontramos o termo “niilismo” em um contexto mais arejado: na Alemanha e na Rússia, entre 1830 e 1840, são justamente os escritores dos novos movimentos de vanguarda “niilistas” que, refutando claramente as tradições — e mais especificamente a tradição cristã —, propõem um decidido ímpeto inovador em sentido social e político.

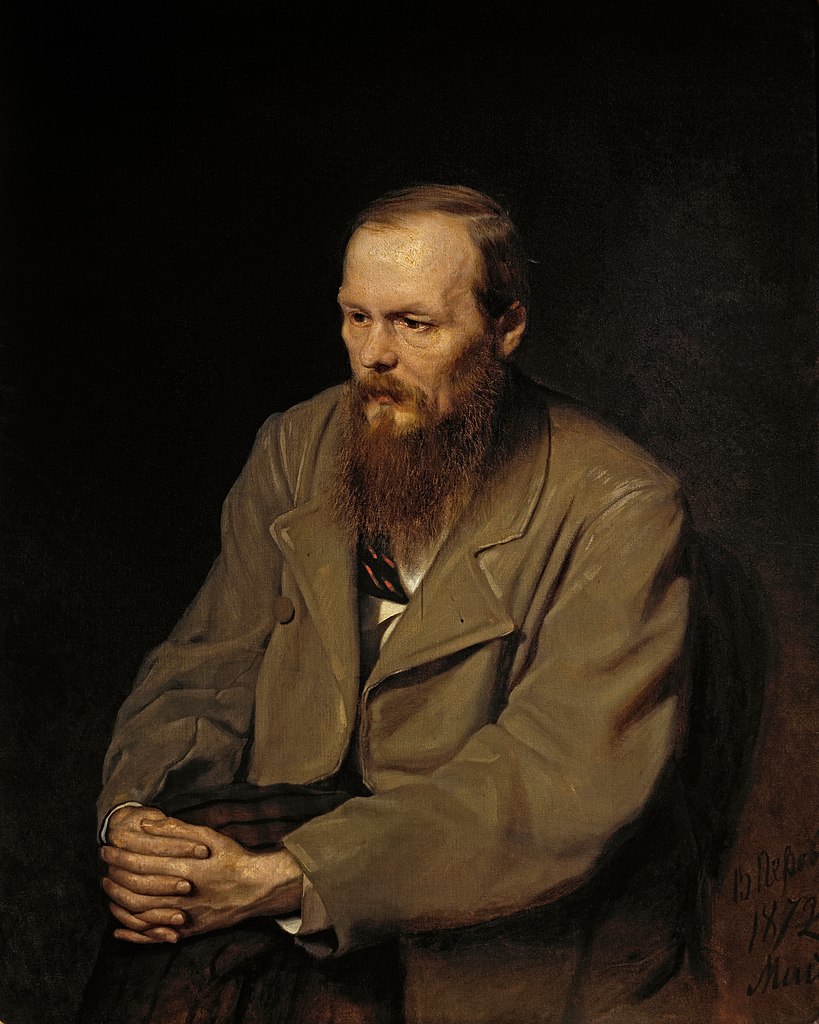

Principalmente a partir da segunda metade do séc. XIX, com a difusão dos grandes romances russos e do núcleo central do pensamento nietzschiano, deu-se a divulgação e consolidação dos traços mais característicos e mais dramáticos do niilismo: no âmbito sócio-político passa progressivamente a dominar o ceticismo com relação a uma política de reformas graduais, frequentemente acompanhado de uma cínica aspiração ao gesto heróico, ou mesmo terrorista; em âmbito mais propriamente metafísico-existencial, ao invés, os movimentos niilistas se encarregam de negar ou desancorar os valores tradicionais de qualquer base metafísica ou religiosa, alimentando assim — em um clima emotivo marcado por soberba ostentada e egoísmo teorizado — a recusa de toda forma de autoridade, juntamente ao gosto pela provocação e afronta, sobretudo no contexto de relações entre gerações de pais e filhos. O “ideal” torna-se o de um novo tipo de herói que, colocando-se propriamente contra a cultura dos pais — e então não se concebendo mais como filho de alguém — busca a verdade de si em uma autoafirmação titânica, segundo um programa já todo “cientificamente” planejado (pensem no romance Pais e filhos de Turgenev de 1862).

Mas é em Dostoiévski que encontramos um dos momentos de mais aguda consciência na parábola histórica do niilismo, uma espécie de lucidíssima auto-apresentação por parte desse fenômeno claramente “espiritual”. Em Os irmãos Karamazov o escritor russo coloca nos lábios de Ivan, um dos protagonistas do romance e perfeita encarnação do tipo “niilista”, a célebre frase: “Se Deus não existe, tudo é lícito”. Setenta anos mais tarde, Albert Camus (em L’homme révolté, 1951) comenta essa sentença com uma observação que também se tornaria célebre: “Com aquele ‘tudo é lícito’ começa a história do niilismo contemporâneo”.

No entanto, ressalto o fato de que a aposta mais radical nessa perspectiva não é tanto “moral”, isto é, de opção voluntária quanto a comportamentos que — uma vez negada a verdade ou um sentido último do mundo — levaria a determinar a realidade segundo a própria vontade de poder (frequentemente violenta e ideologicamente redutiva). Houve — e continua havendo — essa consequência, mas ainda mais radical é a consequência de uma tomada de posição a nível “cognocitivo”. Dizer “é lícito” não significa apenas afirmar que podemos fazer tudo o que queiramos, sem limites ou impedimentos, mas significa antes de mais nada conceber a “totalidade” em sentido racionalista, como o que nossas medidas intelectuais já de antemão decidem que ela seja. O “todo”, de fato, nunca é puramente extensivo, alcansável por acréscimos; é sobretudo intensivo, isto é, tem a ver especificamente com o sentido último das coisas; e o sentido nunca é um significado abstrato, mas um nexo entre o que há no mundo e meu eu. O todo da realidade é uma relação aberta, insuperável, porque o sentido nos supera sempre. Não por acaso, quando Nietzsche quis (em Fragmentos póstumos) dar uma definição de niilismo, identificou claramente o ponto crítico: “Que significa niilismo? Significa que os valores supremos se desvalorizam. Falta a finalidade. Falta a resposta ao ‘por quê?’ ”. Com a formulação mais conhecida, isso significava para Nietzsche que “Deus está morto” (“e nós mesmos o matamos”, identificando-o com um valor moral de tipo platônico e cristão-burguês); mas a morte de Deus significa inevitavelmente a morte do “eu”. E aí está o sentido último do “super-homem” e da “vontade de poder” de que Nietzsche fala: conceber o ser humano não como um “dado”, mas como contínua construção de si, identificando o próprio ser (e o ser do mundo) com o querer. E o que parecia inicialmente ser uma promessa de libertação dos instintos, da corporeidade, da sensibilidade, acaba demonstrando ser uma grande ilusão: para o Zarathustra nietzschiano a vontade de poder se realiza — e se aplaca, também — ao aceder, ou melhor, ao até querer a férrea necessidade de tudo o que existe. A doutrina do eterno retorno do mesmo é emblemática a esse respeito: se já não há um sentido ao qual tender, o único sentido é o contínuo retornar ao mundo, o ciclo eterno que se repete porque no mundo e para a vida não há nada maior que o mundo e a vida. A transcendência se achata em uma imanência absoluta.

Assim, a libertação realizada pelo eu vira uma libertação do eu e, spinozianamente, a liberdade niilista se assemelha terrivelmente à liberdade racionalista, isto é, à eliminação de qualquer irredutibilidade do eu.

……………..

………………………

O niilismo é um tema que esteve presente no debate intelectual do século XX de várias maneiras. Qual a diferença no tratamento dele no início do século XXI?

Ao longo do século XX a profética intuição de Nietzsche se desenvolveu de modo evidente: o ocaso do sentido último da realidade dependia do fato de que a verdade do mundo se reduzia sempre mais a um ideal abstrato ou a uma pretensão ideológica de tipo totalitário. Mas desvalorizados todos os valores da tradição, e desvalorizados por estarem agora apartados da vida real e da experiência, o que sobrou? Um moralismo do dever individual (de origem kantiana) e um totalitarismo de mudança social (principalmente de orientação marxista).

No debate sobre esses êxitos, no século passado, se delinearam duas tendências principais: de um lado, quem continuava a insistir na radicalização da fratura niilista da tradição, imputando a dramática situação do século XX ao fato que Deus não estivesse ainda totalmente “morto”; persuadidos da função libertária e emancipadora da frase de Ivan Karamazov, mas ainda não convencidos de sua plena realização ou não satisfeitos, teimosamente continuam a apontar a fé em Deus como fundamento, origem oculta dos fundamentalismos, nunca se interrogando, porém, se não seria aquela libertação do fundamento que estaria constituindo a possibilidade do tácito insinuar-se dos fundamentalismos. Em outros termos: a sentença de Ivan sugeriria a possibilidade de uma efetiva emancipação do fundamentalismo ou, pelo contrário, constituiria a via mais direta para as presunções absolutistas quanto a verdade do real, do mundo e do eu?

De outro lado, ao invés, havia quem apontasse os efeitos destrutivos do “tudo é lícito”, e buscasse contornar ou, pelo menos, “balancear” essa tendência niilista com um retorno à responsabilidade ética, tentando separar a ética individual e social (em termos de obrigação racional pura) da religião e particulamente da revelação; e havia também quem buscasse, em vertente “religiosa”, identificar fé e moralidade (em termos de coerência nem sempre privada de pretensão moralista).

Mesmo constatando que essa última via esteja mais consolidada na cultura atual (não apenas no âmbito do liberalismo de origem kantiana, mas também naquele do pós-marxismo, esse, aliás, coadjuvante da abordagem de vários expoentes da teologia cristã), devemos buscar uma visão mais ousada e uma saída menos costumeira, assumindo como ponto de verificação dessa questão não tanto uma perspectiva ética e mais como “gnosiológica” ou “cognoscitiva”. De que verdadeiramente tratamos no niilismo? Fomos até o fundo de sua pretensão e de seu esgotamento? Em que ele nos interpela?

………………………………..

Podemos dizer que o tema do niilismo voltou a ser um problema a ser enfrentado atualmente? Por quê?

Como afirmado acima, depois de emergir de forma titânica e iconoclasta com Nietzsche na passagem do séc. XIX para o XX, o niilismo foi lentamente se transformando, passando de patologia a fisiologia da cultura dominante no Ocidente avançado, e dali, como tendência, em muitas partes do globo. No nosso tempo, o niilismo parecia ter vencido completamente e portanto não constituir mais um “problema”: seria uma condição óbvia e globalmente compartilhada. Ao invés, observando melhor a cena, parece-me que justamente nestes últimos anos o niilismo volta a ser uma questão aberta: as perguntas que ele havia declarado impossíveis (graças à sua crítica aos ídolos) — como as perguntas sobre o sentido último de si e da realidade, sobre a verdade do eu e da história, sobre nossa relação com o infinito etc. — voltam a ser possíveis, razoáveis, ardentes.

Paradoxalmente, hoje o niilismo parece não consistir — como em sua forma clássica — em perda de valores e ideais, mas num emergir de necessidades irredutíveis. Há menos proteções ideológicas: a necessidade está mais nua, e então é muito mais desafiadora. Não há mais acobertamento: por isso o niilismo pode ser paradoxalmente uma chance. Meu próximo livro intitulado Il nichilismo del nostro tempo (na Itália será editado no início de fevereiro de 2021) enfrenta essa questão; foi pensado como uma espécie de crônica em que o observador ou viajante possa anotar ideias, problemas, perspectivas, fenômenos novos, perguntas que inquietam ao observar — sem preconceitos e até com simpatia de fundo — fenômenos sociais e vozes poéticas, séries de TV e visões filosóficas e científicas, problemas éticos e experiências estéticas.

Em outros termos, tentei me identificar com formas menos habituais em que o significado do ser volta a emergir, como uma pergunta nova — ou antiga, mas revisitada — justamente em pontos críticos em que agora o sentido parecia impossível. Ali, ele reemerge de modo imprevisto ou paradoxal, mostrando — na experiência humana — pontos de resistência ou fatores “irredutíveis” a qualquer reducionismo.

E outro desafio também se agregou: a pandemia da Covid-19, com a decorrente limitação da vida pública e o radical questionamento de comportamentos, práticas e perspectivas habituais. Essa pandemia emergiu nas franjas do niilismo contemporâneo, colocando-o radicalmente em questão e mostrando que ele provavelmente não está mais à altura de interceptar e resolver o problema que “é” a vida dos seres humanos no mundo contemporâneo. E o próprio remergir da necessidade mais radical e quase impreenchível pela existência dos humanos, ou seja, a necessidade de um sentido verdadeiro para o viver, mostra que a convicção niilista sobre a impossibilidade de um sentido último e sobre a inexistência do verdadeiro não consegue mais ler e orientar a condição humana de nosso tempo. Não tanto por uma razão ideológica ou doutrinária, mas pela insuprimível exigência de significado para o eu, o niilismo começa a ser superado, como uma teoria não mais à altura de nossa experiência.

Isso me permitiu verificar mais radicalmente a hipótese de partida: provavelmente, em algum ponto significativo da existência das pessoas e da sociedade, a superação do niilismo já começou. Talvez dure muito ou muitíssimo tempo — não sabemos —, mas já começou.

……………………………….

Como a cultura do descarte, apontada pelo Papa Francisco, se relaciona com o conceito de niilismo que o senhor tem em vista?

Penso que o Santo Padre tenha captado com imediatez e simplicidade (própria de quem reconhece as questões essenciais da vida das pessoas e das perspectivas sócio-culturais) o problema que leva a mentalidade niilista — dominante em todos nós, mesmo em quem não a assume explicitamente como ideal de vida — a dar-se conta de si mesma.

De fato, por um lado, na tendência cultural dominante, a ideologia da performance parece impor-se, pela qual o nosso ser se constituiria com o sucesso, reduzindo êxito a afirmação de uma própria imagem de poder (qualquer que seja ele). Mas por outro lado, quando esse jogo não tem “êxito” — e frequentemente não é mesmo exitoso, ou o é apenas parcialmente ou o sucesso não é duradouro — nosso ser se aniquila literalmente, se torna um nada, não serve mais a nada. Aí nasce aquela “cultura do descarte” em que o Papa Francisco identifica, com toda evidência, um dos problemas mais dramáticos de nossa sociedade.

Mas o que pode questionar aquela perspectiva (econômica mas, antes de tudo, antropológica) do “descarte de si mesmo”? A solicitação de uma sabedoria individual ou de uma moralidade pública já não são eficazes: a deontologia não tem condições de superar a ontologia. Há um ponto onde se apoiar para alavancar o problema? Se sim, não pode vir de fora: só pode nascer dentro da experiência. Um ponto ganho pela urgência mesma do viver que nos inquieta a cada dia; um ponto que emerja da imanência mesma da vida. Se um sentido transcendente existe, ou deve ser identificado na imanência ou simplesmente não se dá.

……………………………

…………………………….

É possível encontrar aspectos positivos no niilismo?

Começo dizendo francamente que o niilismo não pode ser considerado — por ângulos de visão diferentes — somente como inimigo a ser combatido para reafirmar os valores doutrinais da tradição ou somente como um horizonte de emancipação conquistada ou de plena autonomia da vida das pessoas. Mas quero ser preciso quanto a isso: não se trata de uniformizar como equilavente ou indiferente, estas duas perspectivas de juízo; trata-se de compreender o niilismo como possibilidade sempre aberta e “iminente” na vida de cada um de nós. Além das declarações programáticas ou das opções ideais, de fato, todos sabemos por experiência como é fácil — e até habitual — reduzir o mundo às nossas medidas, identificar nós mesmos com as nossas performances, reduzir o sentido e a verdade do real à afirmação de um poder próprio, cuja violência é muitas vezes acobertada com pretensões da ideologia. Por isso, eu diria que o niilismo tem — ou pode ter — um papel positivo a nível histórico na medida em que (como já acenei) sua desmistificação de valores abstratos sem vida contribui para avaliar quais são — se é que são — os ideais que resistem àquela contestação. Também no nível chamado de “existencial”, o niilismo pode transformar alguma pretensão em necessidade e pode fazer emergir, em toda sua força, o fato de que cada ser humano “é” uma necessidade irredutível que ele nunca pode satisfazer com as próprias estratégias ou domesticar com suas técnicas, mas que o tempo nunca poderá negar ou sufocar.

…………………………….

Como podemos pensar a relação entre angústia e niilismo no início do século XXI?

Uma das características mais próprias dos seres humanos — por mais estranho que possa parecer — é a capacidade de pensar o “nada”. E não se trata somente de um tema sofisticado para filósofos profissionais, mas uma experiência que a todos já se deu e se dá: a percepção de vazio, de esvanir-se, de angústia que nos assalta em certos momentos, à qual não conseguimos dar outra explicação tranquilizante além de dizer “não era nada…”, mas era o nada mesmo que avançava na nossa consciência. Eugenio Montale nos apresenta isso num verso de conhecimento poético agudíssimo, até chamando-o de “milagre: o nada às minhas costas, o vazio atrás de mim, com um terror de bêbado perdido” (de Forse un mattino andando in un’aria di vetro). São momentos breves, às vezes fulminantes, outras vezes escondidos nas franjas do existir, que do fundo do viver acompanham — como o som abafado de um “baixo contínuo” — os nossos pensamentos e nossas ocupações cotidianas. Não estou me referindo ao sofrimento próprio dos casos psiquiátricos, mas de condição difundida e compartilhada, um dos sinais mais eloquentes — ainda que enigmáticos — da nossa “natureza” mesma. O nada é uma chance real, que está sempre diante de nós, ou melhor, paira dentro de nós e à nossa volta, chamando nossa atenção quanto a quem somos e ao por quê somos.

Voltando a considerar o séc. XX, é significativo que em autores como Heidegger e Sartre o nada seja sempre uma experiência ligada ao estado de ânimo da angústia e à descoberta de uma profunda “nadificação” (Nichtung, néantisation): para Sartre, a angústia é o sinal próprio de o ser humano estar sendo livre, condenado a nadificar o próprio ser; enquanto que em Heidegger o angustiar-se do Dasein é ocasião em que todas as coisas desaparecem na desorientação, e o nada — como “quietude encantada” — vem nos oferecer (justamente por descartar) a mais profunda compreensão do ser. Por isso, talvez valha a pena mirar até o fundo aquela angústia e mesmo — se posso aumentar a aposta — reapropiar-nos desse “nada”, sem deixá-lo ao niilismo, mas compreendendo que ele é como um convite misterioso do ser que sempre excede nossos conceitos, os quais objetivam mas também sempre reduzem o dar-se da realidade.

A angústia que marcou e ainda marca muitos de nós nestes dias de pandemia da Covid-19 está fazendo emergir, com toda evidência, a trama niilista que caracteriza, de alto a baixo, o nosso modo de conceber nós mesmos e a realidade. Mas, por outro lado, são justamente as perguntas que nascem da angustiante emergência sanitária que mostra, com igual evidência, que existimos mas poderíamos não existir. Em outros termos, fazem emergir o significado de gratuidade e gratidão pelo fato de nosso existir e do existir do mundo ter sido arrancado do nada, e graças à relação com o nada encontra os traços da própria doação, do próprio nascimento. Aquela “natalidade” que, como Hannah Arendt dizia, não é somente ato inicial de nossa vida no mundo mas uma dimensão permanente de nosso existir. Porque “existir é sempre começar”, como diz o grande escritor italiano Cesare Pavese.

…………………………………

O senhor afirma em um de seus artigos que a crise dos nossos dias é também a crise do niilismo. O que quer dizer com a afirmação?

Volto ao que me referi aqui no início, à ênfase no caráter estruturalmente ambíguo do niilismo, como emerge em sua trajetória histórica. Ele quer exprimir uma crise radical da condição humana na modernidade e no domínio planetário da técnica, pela qual o eu humano e a realidade inteira não têm mais significado irredutível algum; mas ao mesmo tempo quer propor-se como solução dessa crise: uma solução que acaba por negar a existência do problema, ao declarar impossível o sentido e a verdade do ser — não propriamente irracional, mas um mundo sem logos e no máximo um logos abstrato sem mundo. Pois bem, justamente esse modo de resolver a crise entrou em crise: declarar que uma questão ou pergunta tão radical seja insolúvel ou impossível não é suficiente para fazer com que ela desapareça. Ela não desaparece; pelo contrário, aliás, continua a nos inquietar.

………………

………………

………………….

Todos nossos agradecimentos ao Prof. Esposito, ao entrevistador, Rodrigo Coppe, e ao tradutor, Miguel Mahfoud.

……….

……………