por Andrea Faggion

Seja Hobbes ou Kant, uma ideia comum ao pensador político moderno é que, se suprimirmos a força coercitiva do Estado, não importa qual o grau de avanço civilizatório de uma grande sociedade, ela cai na barbárie. Nesse sentido, as cenas protagonizadas por cidadãos comuns do Espírito Santo, que todos tivemos o desprazer de contemplar, nada mais são do que uma ilustração do famoso experimento mental do “estado de natureza”, que a maioria dos filósofos modernos não entendia como um momento histórico real, localizado em algum lugar do nosso passado, mas como um cenário hipotético, no qual conjecturamos, justamente, que a coerção estatal deixar de vigir aqui e agora, em nossa sociedade moderna.

Para os mais pessimistas (ou deveria dizer realistas?), os hobbesianos, o estado de natureza logo reproduziria o que vimos nos noticiários recentes: as próprias condições da sociabilidade, rapidamente, se desintegrariam. Seria um salve-se quem puder! Para os mais otimistas, os lockeanos, no mínimo, haveria inconvenientes suficientes para nos persuadirem de que o Estado moderno tem suas razões de ser.

Bem, essa foi a forma de pensar mais típica da modernidade. A pós-modernidade, aparentemente, prefere outro tipo de explicação para a realidade do caos social instaurado, uma vez retirada a força coercitiva fundamental. A culpa seria do próprio Estado, do próprio arranjo social em que, normalmente, vivemos. Nesse sentido, o caos seria até desejável, porque seria a morte agonizante de um mundo doentio, para que ele desse lugar a uma utopia, na qual não precisaríamos desse aparelho central de coerção. Para essa forma de pensar, o estado de natureza é historicamente real. Ele se realiza em tribos que, a despeito da ausência de coerção estatal, ou, melhor dizendo, por causa da ausência de coerção estatal, vivem pacificamente, tendo muito a nos ensinar.

Na esteira desse tipo de explicação, temos propostas de um direito alternativo, fundamentado em estudos antropológicos sobre a organização social tribal. Por sinal, o antropologicismo pós-moderno insiste na importância da proximidade não apenas temporal, mas também geográfica que esses povos têm com relação a nós. Afinal, por que não nos inspirarmos em povos latino-americanos, em vez de insistirmos em nos portarmos como herdeiros dos antigos romanos? Por que não abandonamos todas essas antigas instituições jurídicas — a propriedade privada, o contrato, o Estado que faz valer esse contrato e protege essa propriedade — abraçando práticas sociais mais igualitaristas e descentralizadas? Bom, os modernos sabiam por que não…

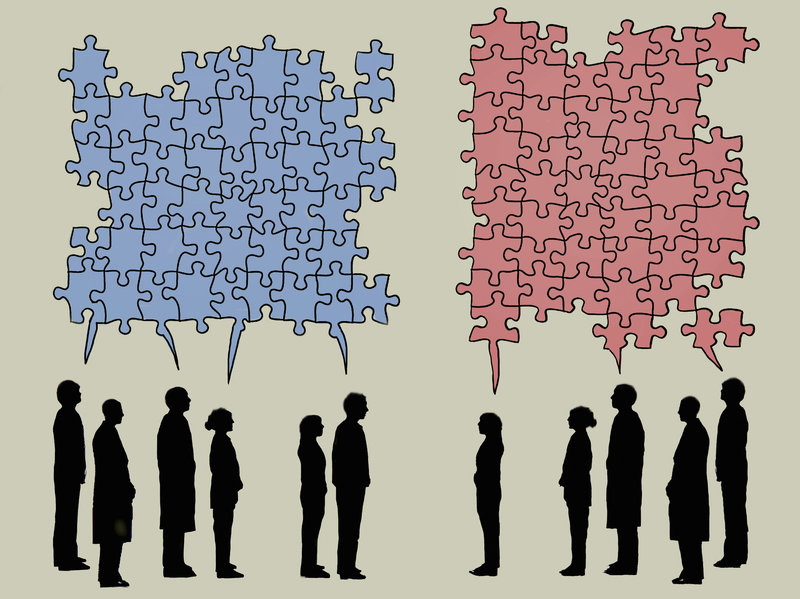

O estado de natureza do pensador moderno não se localizava no passado primitivo ou na realidade presente de alguma tribo, era sobre a nossa sociedade, exatamente, porque, via de regra, esse pensador entendia a diferença entre uma sociedade grande, aberta e pluralista, como a nossa, e uma tribo. Um pequeno agrupamento humano, organizado com base no status de cada membro dentro do grupo, um agrupamento em que as pessoas compartilham uma mesma cosmovisão e os mesmos valores não era, em absoluto, a situação sobre a qual aqueles filósofos do Estado moderno teorizavam.

O Estado moderno foi o correlato natural do nascimento da sociedade de contrato, uma sociedade em que um indivíduo não nascia com um lugar fixo e definido para o resto da vida. O crescimento populacional, a maior circulação de pessoas e de ideias, dentre outros fatores, fizeram com que a sociedade não pudesse mais ser pensada como uma família expandida. O indivíduo passa a ser um portador de direitos, direitos estes que ele pode transferir para outros, tendo, assim, o poder de modificar relações jurídicas essenciais.

Dentre estes direitos, aquele à propriedade não é mesmo um qualquer. É o direito que assegura a coexistência pacífica de seres humanos, dados alguns truísmos como a escassez de bens tangíveis e o altruísmo limitado da natureza humana. No que consiste este altruísmo limitado? Exatamente no fato de que, exceto, talvez, por alguns pontos fora da curva, o ser humano não confere a mesma importância à qualidade da sua existência, a daqueles que lhe são próximos e a de qualquer estranho.

Dadas as condições mencionadas, na grande sociedade, criamos regras que definem o que pode ser usado por quem, e não cobramos das pessoas que, privadamente, não discriminem uns aos outros no modo como usarão aquilo que lhes couber nessa distribuição. Em sociedades cujos habitantes se contam aos milhões, dezenas de milhões, a demanda para que cada cidadão privado tratasse o outro com igual consideração no uso do que é seu não seria sensata, para dizer o mínimo.

Mas não podemos viver só daquilo que nos cabe como nossa propriedade privada, não importa o quão ricos sejamos. Surgem os contratos. Trocamos direitos sobre nossas propriedades e nossos serviços para viabilizarmos nossa existência. O Estado regulamenta esse arranjo de títulos e trocas de títulos. Muitos pensamos que, de alguma forma, ele também precisa olhar pelos que não conseguem retirar sua subsistência dessas trocas. A forma mais justa desse arranjo sempre está em questão. Mas podemos passar sem ele de todo?

Podemos sonhar com isso. Podemos sonhar com um Estado nação esfacelado em pequenas tribos segregacionistas, ou podemos dar mesmo asas à imaginação e sonhar com uma grande tribo global. Os sonhos podem ser perigosos quando se tornam experimentos políticos, mas, na teoria, até têm sua utilidade. Eles nos ajudam a entender por que somos como somos, ou seja, a entender que não podemos dar marcha a ré na história ou revolucionar a natureza humana. Uma utopia, no fim das contas, só ajuda quando percebemos por que é mesmo que ela não tem lugar entre nós, no caso, por que somos romanos, e não ameríndios.