por Iris Murdoch

(Tradução: Ronai Rocha)

Fazer filosofia é explorar o próprio temperamento e ainda, ao mesmo tempo, tentar descobrir a verdade. Parece-me que há um vazio na filosofia moral dos dias de hoje. Áreas que são periféricas à filosofia se expandem (psicologia, teoria política e social) ou desmoronam-se (religião) sem que a filosofia seja capaz, em um caso, de enfrentar, e no outro, de resgatar os valores envolvidos. Torna-se necessária uma psicologia filosófica eficaz, que possa, ao menos, tentar conectar a terminologia psicológica moderna com uma terminologia concernente à virtude. Precisamos de uma filosofia moral que possa falar, de forma significativa, de Freud e de Marx, e a partir da qual possam ser originadas concepções estéticas e políticas. Precisamos de uma filosofia moral na qual o conceito de amor, tão raramente mencionado agora pelos filósofos, possa novamente ser um conceito central.

Dir-se-á que temos uma filosofia eficaz, uma filosofia que é a herdeira adequada do passado da filosofia europeia: o existencialismo. Esta filosofia de fato ocupa o cenário de forma tão abrangente que muitos filósofos, muitos analistas da linguagem, por exemplo, que não reivindicariam o rótulo, na verdade trabalham com conceitos existencialistas. Argumentarei que o existencialismo não é e não pode, por meio de remendos, ser transformado na filosofia que buscamos. Muito embora seja o herdeiro do passado, trata-se (parece-me) de uma doutrina não realista, superotimista e fornecedora de certos falsos valores. Isto é mais obviamente verdade a respeito de doutrinas frágeis tais como o “humanismo”, com as quais as pessoas poderiam agora tentar preencher o vazio filosófico.

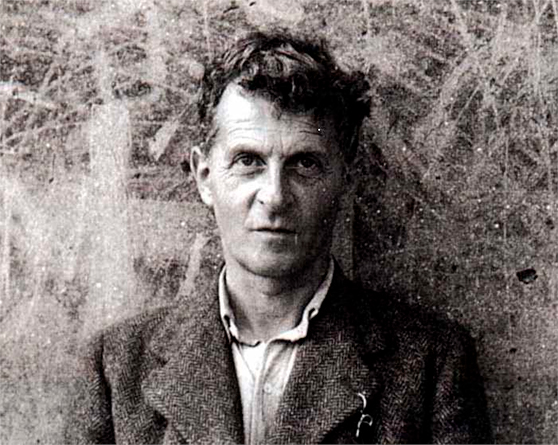

O grande mérito do existencialismo é que ao menos professa e tenta ser uma filosofia com a qual poderíamos viver. Kierkegaard descreveu o sistema hegeliano como um grande palácio, construído por alguém que depois viveu em uma choupana ou, no melhor dos casos, nos aposentos do zelador. Uma filosofia moral deve ser habitável. O existencialismo mostrou-se capaz de tornar-se uma filosofia popular e de chegar às mentes daqueles (por exemplo, os filósofos de Oxford) que não o procuraram e que podem mesmo não ter consciência de sua presença. No entanto, muito embora possa certamente inspirar ação, parece-me que faz isso mais por um tipo de provocação romântica do que por sua verdade; e seus ponteiros estão frequentemente apontando na direção errada. Wittgenstein dizia que tinha levado a era cartesiana em filosofia para um final. A filosofia moral do tipo existencialista é ainda cartesiana e egocêntrica. Em resumo, nossa descrição de nós mesmos tornou-se muito grandiosa, nós nos isolamos e nos identificamos com uma concepção não realista da vontade, perdemos a perspectiva de uma realidade separada de nós mesmos, e não temos uma concepção adequada do pecado original. Kierkegaard corretamente observou que “uma ética que ignora o pecado é uma ciência inteiramente inútil”, muito embora também acrescentasse: “mas se reconhece o pecado está eo ipso além de sua esfera”.

Kant acreditava na Razão, e Hegel acreditava na História, e para ambos isso era uma forma de crença em uma realidade externa. Os pensadores modernos, que não acreditam em nenhuma das duas, mas que permanecem no âmbito da tradição, são deixados com um eu desnudo, cujas únicas virtudes são a liberdade, ou no melhor dos casos, a sinceridade, ou, no caso dos filósofos britânicos, uma razoabilidade cotidiana. A filosofia, em suas outras frentes, tem estado ocupada desmantelando a velha descrição substantiva do “eu”, e a ética não se mostrou capaz de repensar esse conceito para finalidades morais. O agente moral é então descrito como um princípio de vontade isolado, ou escondendo ninharias de consciência, dentro ou ao lado de uma massa de ser, que tem sido transferida para outras disciplinas, como a psicologia ou a sociologia. De um lado, uma filosofia luciferiana das aventuras da vontade, e, de outro, a ciência natural. A filosofia moral, e na verdade as morais, ficam então indefesas contra uma auto-afirmação irresponsável e não dirigida, que facilmente vai de mãos dadas com alguma marca de determinismo pseudocientífico. Um sentido não examinado da força da máquina é combinado com uma ilusão de saltar para fora dela. O jovem Sartre e muitos filósofos morais britânicos representam esta última seca sedimentação das concepções kantianas do mundo. O estudo da motivação é deixado à ciência empírica: a vontade toma o lugar do complexo de motivos e também do complexo das virtudes.

A história da filosofia britânica, desde Moore, representa intensivamente em miniatura os dilemas especiais da ética moderna. O empirismo, especialmente na forma que lhe conferiu Russell, e ultimamente Wittgenstein, empurra a ética praticamente para fora da filosofia. Os juízos morais não seriam fatuais, ou verdadeiros, e não tinham lugar no mundo do Tractatus. Moore, embora sustentasse uma curiosa metafísica dos “fatos morais”, deu o tom, quando nos disse que deveríamos distinguir com o maior cuidado a questão “Quais são as coisas boas?” da questão “O que significa “bom”?”. A resposta para a última questão dizia respeito à vontade. Bom era indefinível (o naturalismo era uma falácia) porque qualquer bom que fosse oferecido poderia ser inspecionado por qualquer indivíduo mediante um movimento de “um passo atrás”. Esta forma de kantismo ainda mantém seu apelo. Wittgenstein atacou a idéia do ego cartesiano ou do eu substancial, e Ryle e outros ampliaram o ataque. Um estudo de “linguagem comum” pretendia (frequentemente com razão) resolver problemas específicos em epistemologia que tinham sido anteriormente discutidos em termos das atividades ou faculdades de um “eu”. (Veja-se o livro de John Austin sobre certos problemas da percepção, Sense and Sensibilia).

A ética ocupou seu lugar nessa cena. Depois de tentativas pueris de classificação dos enunciados morais como exclamações ou expressões de emoção, desenvolveu-se um kantismo mais sofisticado com uma atmosfera utilitarista. Retém-se a ideia do agente como um centro privilegiado da vontade (pois é sempre capaz de “dar um passo atrás”), mas desde que o “eu” fora de moda não mais o veste, ele aparece como uma vontade isolada que opera com os conceitos da “linguagem comum”, na medida em que diz respeito ao campo da moral. (É interessante que apesar de Wittgenstein ter sugerido esta descrição para outros, ele mesmo nunca a usou.) Assim, a vontade e a psique, como um objeto da ciência, são isolados um do outro e do resto da filosofia. O culto da linguagem comum vai de par com a pretensão de ser neutro. Os filósofos morais anteriores nos disseram o que deveríamos fazer, isto é, tentaram responder às duas perguntas de Moore. A análise linguística pretende simplesmente dar uma descrição filosófica do fenômeno humano da moralidade, sem fazer qualquer juízo moral. Na verdade, a descrição da conduta humana daí resultante tem um viés moral claro. Os méritos do homem analítico-linguístico são a liberdade (no sentido de desvinculação, racionalidade), responsabilidade, autoconsciência, sinceridade e um monte de senso comum utilitarista. Naturalmente, não há menção ao pecado, e não há menção ao amor. O marxismo é ignorado, e, no conjunto, não há uma tentativa de um rapprochement com a psicologia, muito embora o Professor Hampshire de fato tente desenvolver a ideia de autoconsciência em direção a um ponto final ideal, ao conceber “a psicanálise perfeita” que nos tornaria perfeitamente autoconscientes, e assim perfeitamente desvinculados e livres.

A análise linguística naturalmente coloca para a ética a questão de sua relação com a metafísica. A ética pode ser uma forma de empirismo? Muitos filósofos, na tradição de Oxford e Cambridge, diriam que sim. É certamente um grande mérito dessa tradição, e de forma tal que não gostaria de perder isso de vista, o fato de atacar toda a forma de unidade espúria. A inspiração tradicional do filósofo é a de acreditar que tudo é uno, mas isso é também seu vício tradicional. Wittgenstein diria “vamos ver”. Algumas vezes os problemas mostram-se muito desconectados uns dos outros, e exigem tipos de soluções que não estão, elas mesmas, intimamente relacionadas em qualquer sistema. Talvez seja uma questão de temperamento, se estamos ou não convencidos de que tudo é um. (Meu próprio temperamento inclina-se para o monismo.) Adiemos, no entanto, a seguinte questão: se rejeitamos a ética empírica e frouxa da tradição britânica (uma alegre amálgama de Hume, Kant e Mill), e se rejeitamos, também, os sistemas existencialistas, mais formais, queremos substituir esses por algo que teria de ser chamado de uma teoria metafísica. Permitam-me agora simplesmente sugerir formas nas quais considero que a descrição predominante não é realista. Ao fazer isso, o meu débito para com Simone Weil se tornará evidente.

Muita da filosofia moral contemporânea parece ser tanto desprovida de ambição quanto de otimismo. O otimismo ambicioso, naturalmente, faz parte da tradição anglo-saxônica; e também não é surpreendente que uma filosofia que analisa conceitos morais com base na linguagem comum devesse apresentar uma descrição frouxa de uma realização medíocre. Penso que a acusação também se aplica ao existencialismo, embora seja contrária a algumas aparências. Um modo autêntico de existência é apresentado como alcançável mediante a inteligência e a força da vontade. A atmosfera é revigorante, e tende a produzir auto-satisfação no leitor, que se vê como membro de uma elite, abordado por outro igual. O desprezo pela condição humana comum, juntamente com uma convicção de salvação pessoal, livra o leitor do pessimismo real. Seu desânimo é superficial, e esconde orgulho. (Penso que isso é verdade em diferentes formas, tanto acerca de Sartre e Heidegger, muito embora eu nunca esteja certa de ter entendido o último.) Tais atitudes contrastam com as evanescentes imagens da teologia cristã, que representa a bondade como uma dificuldade praticamente impossível, e o pecado como quase insuperável, e certamente como uma condição universal.

Ainda assim, a psicologia moderna nos forneceu o que poderia ser chamado de uma doutrina do pecado original, uma doutrina que a maioria dos filósofos ou nega (Sartre), ou ignora (Oxford e Cambridge) ou tenta tornar inócua (Hampshire). Quando falo, nesse contexto, de psicologia moderna, penso primariamente na obra de Freud. Eu não sou uma “freudiana”, e a verdade dessa ou daquela concepção particular freudiana não me interessa aqui, mas parece claro que Freud fez uma importante descoberta sobre a mente humana, e que ele permanece ainda o maior cientista no campo que abriu. Pode-se dizer que o que ele nos apresenta é uma descrição realista e detalhada do homem caído. Se levamos a sério os traços gerais dessa descrição, e ao mesmo tempo queremos fazer filosofia moral, teremos de revisar, de forma muito considerável, nossas concepções correntes sobre a vontade e os motivos. O que me parece, para essas finalidades, verdade e importante na teoria freudiana, é o que segue. Freud assume um ponto de vista inteiramente pessimista sobre a natureza humana. Ele vê a psique como um sistema egocêntrico de energia quase-mecânica, largamente determinada por sua própria história individual, cujos vínculos naturais são sexuais, ambíguos, e difíceis de serem compreendidos e controlados pelo sujeito. A introspecção revela apenas o tecido profundo dos motivos ambivalentes, e a fantasia é uma força maior do que a razão. A objetividade e o altruísmo não são naturais aos seres humanos.

Naturalmente, Freud está dizendo essas coisas no contexto de uma terapia científica que não tem como objetivo fazer com que as pessoas se tornem boas, mas que voltem a operar. Se um filósofo moral diz tais coisas, precisa justificá-las, não com argumentos científicos, mas com argumentos apropriados à filosofia; e, de fato, se diz tais coisas, não estará dizendo nada de muito novo, dado que concepções parcialmente similares têm sido expressadas antes na filosofia, já desde Platão. É importante olhar para Freud e para seus sucessores porque eles podem nos dar mais informação sobre um mecanismo cuja natureza geral podemos discernir sem o auxílio da ciência; e também porque a ignorância da psicologia pode ser uma fonte de confusão. Alguns filósofos (por exemplo, Sartre) encaram a teoria psicanalítica tradicional como uma forma de determinismo, e estão preparados para negá-la em todos os seus níveis, e os filósofos que a ignoram frequentemente fazem isso como parte de uma fácil renúncia, em favor da ciência, ao exame dos aspectos da mente que deveriam interessá-los. Mas o determinismo, como uma teoria filosófica total, não é o inimigo. O determinismo, como uma teoria filosófica, é bastante improvável, e pode-se argumentar que não é possível, em princípio, traduzir, para as linguagens neutras da ciência natural, as proposições sobre homens tomando decisões e formulando pontos de vista. (Veja-se a breve discussão de Hampshire desse ponto no último capítulo de seu livro The Freedom of the Individual.) O problema consiste em acomodar dentro da filosofia moral, e sugerir métodos para lidar com o fato que muito da conduta humana é movido por uma energia mecânica de um tipo egocêntrico. Na vida moral, o inimigo é o implacável ego gordo. A filosofia moral é propriamente, e no passado tem sido algumas vezes, a discussão desse ego e das técnicas (se há alguma) para sua derrota. Nesse aspecto, a filosofia moral tem partilhado alguns objetivos com a religião. Dizer isso naturalmente é também negar que a filosofia moral devesse ter, como objetivo, ser neutra.

Em que consiste ser um homem bom? Como podemos nos tornar moralmente melhores? Podemos nos tornar moralmente melhores? Essas são questões que o filósofo deveria tentar responder. Basta refletir para nos dar conta que sabemos muito pouco sobre homens bons. Existem homens na história que são tradicionalmente pensados como tendo sido bons (Cristo, Sócrates, certos santos), mas, se tentamos observar esses homens, descobrimos que a informação sobre eles é escassa e vaga, e que, se desconsideramos seus grandes momentos, é a simplicidade e a sinceridade de suas palavras que, de forma especial, torna verosímil nossa concepção deles como bons. E, se consideramos candidatos contemporâneos à bondade, se sabemos de algum, nossa tendência será a de achá-los obscuros ou ainda, num exame mais próximo, plenos de fragilidade. A bondade parece ser tanto rara quanto difícil de ser descrita. Ela é talvez encontrada de forma mais convincente nas pessoas simples — nas caladas e altruístas mães de grandes famílias — mas esses casos são também os menos iluminantes.

É significativo que a ideia de bondade (e de virtude) tenha sido amplamente superada na filosofia moral ocidental pela ideia de retidão, apoiada, talvez, por alguma concepção da sinceridade. Até certo ponto, trata-se de um resultado natural do desaparecimento de um pano de fundo permanente para a atividade humana: um pano de fundo permanente, quer fornecido por Deus, pela Razão, pela História ou pelo eu. O agente, fino como uma agulha, aparece no brilho rápido do eu que escolhe. Ainda assim, o próprio existencialismo, certamente em suas versões francesa e anglo-saxônica, tem, com uma certa honestidade, tornado evidente os paradoxos de suas próprias pressuposições. Sartre nos diz que quando nós deliberamos a sorte já está lançada, e a filosofia de Oxford não desenvolveu uma teoria séria da motivação. A liberdade do agente, na verdade, a sua qualidade moral, reside em suas escolhas, e ainda assim não nos é esclarecido o que o prepara para as escolhas. Sartre pode admitir, em tom de bravata, que nós escolhemos a partir de algum tipo de situação pré-existente, que ele também, de modo confuso, chama de uma escolha, e Richard Hare sustenta que a identificação de dados mentais, tais como “intenções”, é filosoficamente difícil e nós faríamos melhor se disséssemos que um homem é moralmente o conjunto de suas escolhas efetivas. Motivos visíveis não tornam os atos indispensáveis; isso é considerado por Sartre como uma deixa para afirmar uma liberdade irresponsável, como um postulado obscuro; motivos não levam prontamente à “introspecção”; isso é considerado por muitos filósofos britânicos uma desculpa para esquecê-los e falar, ao invés disso, sobre “razões”. Essas concepções parecem ambas de pouco auxílio para o peregrino moral, e também profundamente irrealistas. A escolha moral é freqüentemente um tema misterioso. Kant pensava assim, e ele descreveu o mistério nos termos de um balanço indiscernível entre um agente racional puro e um mecanismo impessoal, nenhum dos quais representou o que normalmente pensamos que seja a personalidade; muito da filosofia existencialista é, nesse aspecto, embora de modo freqüente veladamente, kantiano. Mas o mistério da escolha não deveria ser concebido de alguma outra forma?

Com Freud, aprendemos a descrever o “mecanismo” como algo altamente individual e pessoal, o que é ao mesmo tempo muito poderoso e não facilmente descritível por seu possuidor. O eu da psicanálise é certamente suficientemente substantivo. A descrição existencialista da escolha, quer ela seja surrealista ou racional, parece irrealista, sobre-otimista, romântica, porque ela ignora o que parece ao menos ser um tipo de pano de fundo contínuo com uma vida própria; e é, naturalmente, no tecido daquela vida, que os segredos do bom e do mau devem ser descobertos. Aqui, nem as inspiradoras idéias de liberdade, sinceridade e fiats da vontade, nem o conceito inteiramente raso de um discernimento racional do dever, parecem suficientemente complexos para fazer justiça ao que nós realmente somos. O que nós realmente somos parece muito mais como um obscuro sistema de energia, a partir do qual escolhas e atos visíveis da vontade emergem em intervalos, em formas que freqüentemente não são claras, e freqüentemente são dependentes das condições do sistema, nos intervalos dos momentos de escolha.

Se isso é assim, um dos principais problemas da filosofia moral poderia ser assim formulado: existem técnicas para a purificação e para a reorientação de uma energia que é naturalmente egoísta, de tal forma que, quando chegam os momentos de escolha, estaremos certos de agir corretamente? Também teremos que perguntar se, no caso de existirem essas técnicas, elas deveriam ser simplesmente descritas, em termos quase-psicológicos, talvez em termos psicológicos, ou se elas podem ser explicitadas em uma forma filosófica mais sistemática. Eu já sugeri que uma visão pessimista, que alega que a bondade é o contraponto de um poderoso mecanismo egocêntrico, já existe na filosofia tradicional e na teologia. Discutirei, mais adiante, a técnica que Platão pensou que seria apropriada para essa situação. Mais próximas e mais familiares para nós são as técnicas da religião, das quais a mais amplamente praticada é a oração. O que acontece com uma técnica como essa em um mundo sem Deus? E ela pode ser transformada para fornecera ao menos uma parte da resposta para a nossa pergunta central?

A oração, propriamente, não é um pedido, mas simplesmente uma atenção a Deus, o que é uma forma de amor. Com ela vai a ideia de graça, de uma assistência sobrenatural aos esforços humanos que superam as limitações empíricas da personalidade. A que se assemelha essa atenção, e podem aqueles que não são crentes religiosos ainda imaginar ter proveito de uma tal atividade? Vamos examinar o assunto considerando ao quê se assemelha o objeto tradicional dessa atenção, e por quais meios ele é afetado por seus adoradores. Vou sugerir que Deus era (ou é) um objeto de atenção único, perfeito, transcendente, não representável e necessariamente real; e irei adiante, sugerindo que a filosofia moral deveria tentar reter um conceito central que tem todas essas características. Eu as considerarei uma por uma, muito embora, em uma grande medida, elas se interpenetrem e sobreponham-se.

Vamos considerar, primeiro, a noção de um objeto de atenção. O crente religioso, especialmente se o seu Deus é concebido como uma pessoa, está na feliz posição de ser capaz de focalizar seu pensamento sobre algo que é uma fonte de energia. Tal focalização, com tais resultados, é natural para os seres humanos. Considere a situação de estar amando. Considere também a tentativa de confirmar este estar amando, e a necessidade, em tal caso, de um outro objeto para cuidar. Nos casos que envolvem as emoções fortes do amor sexual, ou do ódio, do ressentimento ou do ciúme, a “vontade pura” normalmente pode fazer muito pouco. É de pouca valia a gente dizer, para si mesmo, “pare de amar, pare de sentir ressentimentos, seja justo”. O que é necessário é uma reorientação que nos fornecerá uma energia de tipo diferente, de uma fonte diferente. Perceba as metáforas da orientação e do olhar. A “vontade” existencialista neo-kantiana é um princípio de puro movimento. Mas isso descreve de forma imperfeita em que consiste, para nós, mudar. Deixar de amar deliberadamente não é um salto da vontade, é a aquisição de novos objetos de atenção, e assim, de novas energias, como um resultado de re-focalizações. A metáfora da orientação pode, na verdade, também cobrir os momentos nos quais “esforços de vontade” reconhecíveis são feitos, mas os esforços explícitos da vontade são apenas uma parte da situação como um todo. Que a atenção a Deus é uma poderosa fonte de energia (frequentemente boa), isso é um fato psicológico. É também um fato psicológico, e da maior importância na filosofia moral, que nós todos podemos receber ajuda moral mediante a focalização de nossa atenção em coisas que sejam valiosas: pessoas virtuosas, a grande arte, talvez (discutirei isso mais tarde) a própria ideia de bondade. Os seres humanos são naturalmente “apegados” e quando um vínculo parece doloroso ou mau, ele é prontamente deslocado por outro vínculo, que um esforço de atenção pode encorajar. Não há nada de esquisito ou místico nisso, nem sobre o fato que nossa habilidade para agir bem “quando chega a ocasião” depende parcialmente, talvez largamente, da qualidade de nossos objetos tradicionais de atenção. “Quaisquer que sejam as coisas verdadeiras, quaisquer que sejam as coisas honestas, quaisquer que sejam as coisas justas, quaisquer que sejam as coisas puras, quaisquer que sejam as coisas amáveis, quaisquer que sejam as coisas dignas de elogio: se existe alguma virtude, e se existe algum valor, pense nessas coisas”.

A noção que o valor deveria ser, em algum sentido, unitário, ou mesmo que deveria haver um único e supremo conceito de valor, pode parecer, se a gente renuncia à ideia de Deus, muito longe da obviedade. Porque não deveria haver muitos tipos diferentes de valores morais independentes? Porque tudo deveria ser um, aqui? Os hospícios do mundo estão lotados de pessoas que se convenceram de que tudo é um. Poderia ser dito que “tudo é um” é uma falsidade perigosa em qualquer nível, com exceção do mais alto; e isso pode, de fato, ser discernido? É francamente evidente que uma crença na unidade, e também na ordem hierárquica do mundo moral, tem uma importância psicológica. A noção que “tudo deve fazer sentido de alguma forma”, ou “há uma melhor decisão aqui”, nos preserva do desespero: a dificuldade consiste em preservar essa consoladora noção de uma forma que não seja falsa. Tão pronto qualquer idéia seja um consolo, a tendência de falsificá-la torna-se forte: daí o problema tradicional de prevenir-se a idéia de Deus de degeneração na mente do crente. É verdade que o intelecto naturalmente busca a unidade; e nas ciências, por exemplo, a suposição de unidade recompensa de forma consistente o investigador. Mas de que modo essa idéia perigosa pode ser usada na moral? É inútil pedir um julgamento para a “linguagem comum”, pois nós estamos lidando com conceitos que não estão à mostra na linguagem comum, ou ligados sem ambigüidade com as palavras comuns. A linguagem comum não é um filósofo.

Poderíamos, no entanto, partir da situação da linguagem comum, mediante uma reflexão sobre as virtudes. Os conceitos das virtudes e as palavras familiares que os nomeiam são importantes, pois eles ajudam a tornar mais abertas à inspeção certas áreas potencialmente nebulosas da experiência. Se refletimos sobre a natureza das virtudes, somos constantemente levados a considerar as relações delas umas com as outras. A ideia de uma “ordem” das virtudes se auto-sugere, embora possa naturalmente ser difícil colocar isso em qualquer forma sistemática. Por exemplo, se refletimos sobre a coragem e perguntamos porque pensamos que ela é uma virtude, que tipo de coragem é a mais elevada, o que distingue a coragem da impetuosidade, da ferocidade, da auto-afirmação e assim por diante, estamos limitados, em nossa explicação, a usar os nomes das outras virtudes. O melhor tipo de coragem (aquela que faria um homem agir de maneira altruísta em um campo de concentração) é o amor firme, calmo, temperado, inteligente… Esta pode de fato não ser exatamente a descrição correta, mas é o tipo correto de descrição. Se existe um princípio único e supremo no mundo unido das virtudes, e se o nome daquele princípio é amor, isso é algo que deverei discutir adiante. Tudo o que eu sugiro aqui é que a reflexão, corretamente, tende a unificar o mundo moral, e que a crescente sofisticação moral revela uma unidade crescente. Em que consiste ser justo? Chegamos a entender isso na medida em que chegamos a entender as relações entre a justiça e as outras virtudes. Uma tal reflexão exige e gera um vocabulário rico e diversificado para nomear aspectos da bondade. Trata-se de uma deficiência da maior parte da filosofia moral contemporânea que ela abstém-se da discussão das virtudes separadas, preferindo tratar diretamente de algum conceito soberano, tal como sinceridade ou autenticidade ou liberdade, e com isso impondo, parece-me, uma ideia de unidade não discutida e vazia e empobrecendo nossa linguagem moral em uma área importante.

Falamos de um “objeto de atenção” e de um inevitável senso de “unidade”. Vamos adiante agora para considerar, em terceiro lugar, a ideia de ‘transcendência’, ainda muito mais difícil. Tudo o que foi dito até agora poderia ser dito sem o benefício da metafísica. Mas agora pode ser perguntado: você está falando de uma autoridade transcendente ou de um dispositivo psicológico? Parece-me que a ideia do transcendente, em uma ou outra forma, pertence à moralidade: mas não é fácil de interpretar. Da mesma forma que acontece com essas grandes e elusivas ideias, ela prontamente toma formas que são falsas. Há uma falsa transcendência, do mesmo modo como há uma falsa unidade, que é gerada pelo empirismo moderno: uma transcendência que é, na verdade, simplesmente uma exclusão, uma relegação da moral para uma existência sombria em termos de linguagem emotiva, imperativos, padrões de conduta, atitudes. “Valor” não pertence ao interior do mundo das funções de verdade, ao mundo da ciência e das proposições fatuais. Assim, ela precisa viver em outro lugar. Ela é então vinculada de alguma forma à vontade humana, uma sombra aderente a uma sombra. O resultado é o tipo de solipsismo moral árido que é oferecido em tantos assim chamados livros de ética. Um instrumento para criticar a falsa transcendência, em muitas de suas formas, nos foi dado por Marx no conceito de alienação. Há, no entanto, alguma transcendência verdadeira, ou esta ideia é sempre um sonho consolador projetado pela necessidade humana sobre um céu vazio?

É difícil ser exato aqui. Poderíamos partir da afirmação que a moralidade, a bondade, é uma forma de realismo. A ideia de um homem realmente bom, vivendo em um mundo particular de sonhos, parece inaceitável. Naturalmente, um homem bom pode ser infinitamente excêntrico, mas ele precisa conhecer certas coisas sobre sua vizinhança, e o caso mais óbvio é o da existência de outras pessoas e suas exigências. O principal inimigo da excelência na moralidade (e também na arte) é a fantasia pessoal: o tecido do auto-engrandecimento e dos desejos e sonhos consoladores, que impedem a pessoa de ver o que está lá, fora de nós. Rilke disse, sobre Cézanne, que ele não pintava ‘eu gosto disso’, ele pintava ‘lá está’. Isto não é fácil, e exige, na arte ou na moral, uma disciplina. Poderíamos dizer aqui que a arte é uma excelente analogia da moral, ou, na verdade, que ela é, nesse aspecto, uma instância da moral. Cessamos de ser para prestar atenção à existência de alguma outra coisa, um objeto natural, uma pessoa em necessidade. Podemos ver, na arte medíocre, onde talvez isso seja ainda mais claramente visto do que na conduta medíocre, a intrusão da fantasia, a afirmação do eu, o obscurecimento de qualquer reflexão sobre o mundo real.

Pode-se concordar que a direção da atenção deveria adequadamente ser para fora, para longe do eu, mas dir-se-á que há um longo passo da ideia de realismo para a ideia de transcendência. Penso, no entanto, que essas duas ideias estão relacionadas e podemos ver a relação entre elas particularmente no caso de nossa apreensão da beleza. A ligação aqui é o conceito de indestrutibilidade ou incorruptibilidade. O que é verdadeiramente belo é “inacessível” e não pode ser possuído ou destruído. A estátua é quebrada, a flor murcha, a experiência cessa, mas algo não sofreu de decadência e mortalidade. Quase tudo que nos consola é falso, e não é fácil de impedir a degeneração dessa idéia em um vago misticismo shelleyano. No caso da idéia de um Deus pessoal transcendente, a degeneração da ideia parece dificilmente evitável: os teólogos estão ocupados em suas escrivaninhas, nesse exato momento, tentando desfazer os resultados dessa degeneração. No caso da beleza, quer na arte ou na natureza, o senso de separação do processo temporal está conectado talvez com conceitos de perfeição de forma e “autoridade”, que não são fáceis de transferir para o campo da moral. Aqui eu não estou segura se isto é uma analogia ou uma instância. É como se pudéssemos ver a própria beleza de uma forma em que não podemos ver a própria bondade. (Platão diz isso no Fedro 250 e). Eu posso experimentar a transcendência do belo, mas não (eu penso) a transcendência do bom. Coisas belas contêm a beleza de uma forma na qual os atos bons não contêm exatamente o bom, porque a beleza é, parcialmente, uma questão dos sentidos. Assim, se nós falamos do bom como transcendente, estamos falando de algo ainda mais complicado e que não pode ser experimentado, mesmo quando vemos o homem altruísta no campo de concentração. Aqui seríamos tentados a usar a palavra “fé”, se ela pudesse ser purgada de suas associações religiosas. “O que é verdadeiramente bom é incorruptível e indestrutível”. “A bondade não está nesse mundo”. Essas afirmações soam como enunciados altamente metafísicos. Podemos dar a elas algum significado claro ou são apenas essas coisas que nos “sentimos inclinado a dizer”?

Penso que a ideia de transcendência aqui se conecta com duas ideias separadas, e me ocuparei com ambas mais adiante: perfeição e certeza. Não estamos certos que há uma “direção verdadeira” para uma melhor conduta, que a bondade “realmente importa”, e esta certeza sobre um padrão não sugere a ideia de permanência que não pode ser reduzida a algum conjunto de termos psicológicos ou empíricos de qualquer outro tipo? É verdade que existe um poder psicológico que deriva da simples ideia de um objeto transcendente, e poderíamos ainda mais dizer acerca de um objeto transcendente que ele é até certo ponto misterioso; isto se conecta com as considerações já feitas anteriormente sobre o tópico da “atenção”. Mas uma análise redutiva, por exemplo, em termos freudianos ou marxistas, parece adequada para ser aplicada aqui, apenas para uma forma degenerada de uma concepção acerca da qual permanecemos certos que uma forma mais elevada e invulnerável da mesma deve existir. A ideia, reconhecidamente, permanece muito difícil. Como podemos conectar o realismo que deve envolver uma contemplação penetrante da miséria e do mal do mundo, com um senso do bom sem corrupção, sem que a última ideia torne-se o sonho meramente consolador? (Penso que isso coloca um problema central na filosofia moral.) Também, em que consiste para alguém, que não é um crente religioso e não é algum tipo de místico, aprender alguma forma separada de bondade, por trás dos casos multiformes de boa conduta? Essa ideia não deveria ser reduzida à noção muito mais inteligível da inter-relação das virtudes, acrescida de um senso puramente subjetivo da certeza dos juízos?

Nesse ponto, a esperança de responder essas questões poderia nos levar a considerar os seguintes atributos, intimamente relacionados: perfeição (o bom absoluto) e existência necessária. Esses atributos, em verdade, são tão intimamente conectados que de alguns pontos de vista eles são o mesmo. (Prova ontológica.) Pode parecer curioso perguntar se a ideia de perfeição (enquanto oposta à ideia de mérito, ou melhoria) é realmente uma ideia importante, e que tipo de papel ela pode desempenhar. Bem, será importante medir e comparar coisas e saber quão boas elas são? Penso que deveríamos dizer que sim, em qualquer campo que nos interessa ou nos diz respeito. Uma compreensão profunda de qualquer campo da atividade humana (da pintura, por exemplo) envolve uma crescente revelação de graus de excelência, e, freqeentemente, uma revelação que há, de fato, pouco que seja muito bom e nada que seja perfeito. O aprofundamento da compreensão da conduta humana opera de uma forma similar. Chegamos a perceber escalas, distâncias, padrões e podemos nos inclinar a ver como menos do que excelentes o que previamente estávamos preparados para ‘deixar passar’. (Isso não precisa, naturalmente, impedir a operação da virtude da tolerância: a tolerância pode ser, na verdade deveria ser, clarividente. A ideia de perfeição opera assim no âmbito de um campo de estudo, produzindo um crescente senso de direção. Dizer isso não é talvez dizer nada muito surpreendente; e um reducionista poderia argumentar dizendo que uma habilidade crescentemente refinada para comparar não precisa implicar nada além de si mesma. A ideia de perfeição poderia, por assim dizer, ser vazia.

Vamos considerar o caso da conduta. O que dizer da ordem “Seja então perfeito?” Não seria mais sensato dizer “Seja então ligeiramente melhor?” Alguns psicólogos nos advertem que, se nossos padrões são muito altos, nos tornaremos neuróticos. Parece-me que a ideia de amor surge necessariamente nesse contexto. A ideia de perfeição nos move e possivelmente nos muda (como artistas, operários, agentes), porque ela inspira amor na parte de nós que é mais valiosa. Não podemos sentir amor puro por um padrão medíocre, mais do que podemos sentir pelo trabalho de um artista medíocre. A ideia de perfeição é também um produto natural da ordem. Em sua luz chegamos a ver que A, que superficialmente se parece com B, é realmente melhor do que B. E isso pode ocorrer, na verdade deve ocorrer, sem que a ideia soberana seja, em qualquer sentido, “isolada”. Na verdade, está em sua natureza que não podemos fazer com que fique isolada. Este é o sentido verdadeiro da “indefinibilidade” do bom, ao qual foi dado um sentido vulgar por Moore e seus seguidores. Ele sempre reside além, e é a partir desse além que ele exerce sua autoridade. Aqui novamente a palavra parece naturalmente em seu lugar, e é no trabalho dos artistas que nós vemos a operação mais claramente. O verdadeiro artista é obediente a uma concepção de perfeição com a qual seu trabalho está constantemente relacionado, e re-relacionado no que parece ser uma maneira externa. Podemos, naturalmente, tentar “encarnar” a ideia de perfeição, dizendo para nós mesmos “quero escrever como Shakespeare” ou “quero pintar como Piero”. Mas, naturalmente, sabemos que Shakespeare e Piero, apesar de praticamente deuses, não são deuses, e que temos que dar conta de nossa tarefa solitária e diferentemente, e que, para além dos detalhes da habilidade e da crítica, somente há a magnética e não representável ideia do bom, que permanece não “vazia”, tanto quanto misteriosa. E assim também na esfera da conduta humana.

Talvez se diga: essas são simplesmente apenas generalizações empíricas sobre a psicologia do esforço ou da melhoria, ou qual status você pretende que essas afirmações têm? Trata-se apenas de uma questão de “isto funciona” ou “é como se fosse assim”? Vamos considerar qual poderia ser a resposta se o nosso tema de discussão não fosse o Bom, e sim Deus. Deus existe necessariamente. Tudo o mais que existe, existe contingentemente. O que isso quer dizer? Aqui estou supondo que não há uma “prova” plausível da existência de Deus, exceto alguma forma da prova ontológica, uma prova, incidentalmente, que deve agora assumir uma crescente importância na teologia como resultado da recente “desmitologização”. Se considerada cuidadosamente, no entanto, a prova ontológica é vista como sendo não exatamente uma prova, mas ao contrário, como uma clara afirmação de fé (ela é freqüentemente considerada apropriada para aqueles já convencidos), que poderia apenas ser tornada confiável com base em uma certa quantidade de experiência. Essa afirmação poderia ser considerada de várias formas. O desejo por Deus está certo de receber uma resposta. Minha concepção de Deus contém a certeza de sua própria realidade. Deus é um objeto de amor que, de forma única, exclui dúvida e relativismo. Afirmações obscuras como essas naturalmente seriam recebidas com pouca simpatia por filósofos analíticos, que separariam seu conteúdo entre o fato psicológico e o absurdo metafísico, e que poderiam observar que podemos igualmente considerar “Eu sei que meu Redentor viveu”, como afirmado por Handel, como um argumento filosófico. Deixo de lado se eles estão certos acerca de “Deus”: mas o que dizer sobre o destino de “Bom”? As dificuldades parecem similares. Qual condição podemos conceder para a ideia de certeza que efetivamente parece vincular-se à ideia de bom? Ou para a noção que nós precisamos receber um retorno quando o bom é sinceramente desejado? (O conceito de graça pode ser prontamente secularizado.) O que é formulado aqui parece diferente de um “como se” ou de um “isso funciona”. Naturalmente, precisamos evitar aqui, como no caso de Deus, qualquer conotação material pesada acerca da enganosa palavra “existe”. Igualmente, no entanto, uma convicção de certeza puramente subjetiva, que poderia receber uma explicação psicológica pronta, parece menos do que suficiente. O problema poderia ser realmente subdividido sem resíduo, por um cuidadoso analista da linguagem, em partes que ele julgaria inócuas?

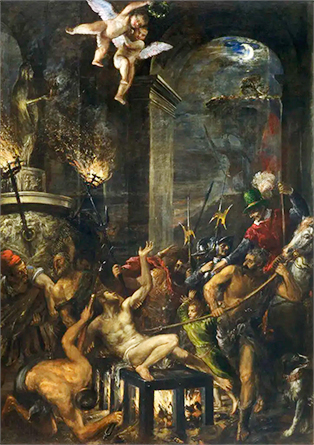

Um pouco de luz pode ser jogada no assunto se voltamos, agora, depois da discussão intermediária, para a ideia de “realismo”, que foi usada anteriormente em um sentido normativo: isto é, foi assumido que era melhor saber o que era real do que estar em um estado de fantasia ou ilusão. É verdade que os seres humanos não conseguem suportar muita realidade; e uma consideração acerca do significado do esforço para encarar a realidade e quais as técnicas para isso, pode servir tanto para iluminar a necessidade ou a certeza que parecem vincular-se ao “o Bom”; e também nos levar a uma reinterpretação da “vontade” e da “liberdade” em relação ao conceito de amor. Aqui, novamente, parece-me que a arte é a pista. A arte apresenta os mais compreensíveis exemplos da quase irresistível tendência humana para buscar consolo na fantasia, e também do esforço para resistir a isso, e a visão da realidade que vem com o sucesso. O sucesso, de fato, é raro. Praticamente toda a arte é uma forma de consolação pela fantasia, e poucos artistas alcançam a visão do real. O talento do artista pode ser empregado facilmente, e isso ocorre naturalmente, para produzir uma pintura cujo propósito é o consolo e o engrandecimento de seu autor, e a projeção de suas obsessões e desejos pessoais. Calar e expulsar o eu, contemplar e delinear a natureza com uma visão clara, isso não é fácil e exige uma disciplina moral. Um grande artista é, em relação ao seu trabalho, um homem bom, e, no sentido verdadeiro, um homem livre. O consumidor de arte tem uma tarefa análoga à do produtor: ser suficientemente disciplinado para ver tanta realidade na obra quanto àquela que o artista teve sucesso em ali colocar, e não “usá-la como mágica”. A apreciação da beleza na arte ou na natureza não é apenas (por todas as suas dificuldades) o exercício espiritual mais facilmente disponível; ela é também um ingresso completamente adequado na (e não apenas uma analogia para) boa vida, desde que ela é a aferição do egoísmo no interesse de ver o real. Naturalmente, os grandes artistas são “personalidades” e tem estilos especiais; mesmo Shakespeare ocasionalmente, muito ocasionalmente, revela uma obsessão pessoal. Mas a arte maior é “impessoal”, porque ela nos mostra o mundo, nosso mundo e não um outro, com uma clareza que nos surpreende e maravilha simplesmente porque não estamos habituados, na verdade, a olhar para o mundo real. Naturalmente, também, os artistas são elaboradores de padrões. As exigências de forma, e a questão de “quanta forma” trazer à tona, constituem um dos principais problemas da arte. Mas é quando a forma é usada para isolar, explorar, mostrar algo que é verdadeiro, que nós somos mais altamente tocados e iluminados. Platão diz (República, VII, 532) que os technai têm o poder de conduzir a melhor parte da alma à visão daquilo que é mais excelente na realidade. Isso descreve bem o papel da grande arte como educadora e reveladora. Considere o que aprendemos contemplando os personagens de Shakespeare ou Tolstói, ou as pinturas de Velásquez ou Ticiano. O que aprendemos aqui é algo acerca da qualidade real da natureza humana, quando ela é vista pelo olhar justo e compassivo do artista com uma clareza que não se encontra na agitação egoísta da vida cotidiana.

É importante, também, que a grande arte nos ensina de que modo as coisas reais podem ser olhadas e amadas sem serem aprisionadas e usadas, sem serem apropriadas no ganancioso organismo do eu. Esse exercício de desvinculação é difícil e valioso, quer a coisa contemplada seja um ser humano ou a raiz de uma árvore ou a vibração de uma cor ou um som. A contemplação não sentimental da natureza exibe a mesma qualidade do desprendimento: o egoísmo concerne à vaidade, nada existe exceto as coisas que são vistas. A beleza é o que atrai esse tipo particular de atenção não egoísta. É óbvio, aqui, qual é o papel, para o artista ou espectador, da boa e exata visão: não sentimental, desprendida, altruísta, atenção objetiva. Também é claro que nas situações morais uma exatidão similar é exigida. Eu sugeriria que a autoridade do Bom parece a nós algo necessário porque o realismo (a habilidade para perceber a realidade) necessário para a bondade é um tipo de habilidade intelectual para perceber o que é verdadeiro, o que é, automaticamente, ao mesmo tempo, uma supressão do eu. A necessidade do bom é então um aspecto do tipo de necessidade envolvida em qualquer técnica para mostrar fatos. Ao se tratar assim o realismo, quer do artista ou do agente, como uma realização moral, há naturalmente uma suposição adicional a ser feita no campo da moral: que a visão verdadeira ocasiona a conduta correta. Isso poderia ser dito simplesmente como uma tautologia iluminadora: mas penso que isso pode ser de fato sustentado mediante apelos à experiência. Quanto mais nos damos conta da separabilidade e alteridade das outras pessoas, e o fato visto que outro homem tem necessidades e desejos tão exigentes quanto os nossos, mais se torna difícil tratar uma pessoa como uma coisa. Que é o realismo que torna grande a grande arte, isso também fica como uma espécie de prova.

Se, ainda conduzidos pela pista da arte, fazemos perguntas adicionais sobre a faculdade que supostamente nos relaciona com o que é real, e assim nos leva até ao que é bom, a ideia de compaixão ou amor será naturalmente sugerida. Não se trata apenas que a supressão do eu é exigida antes de alcançarmos a visão acurada. O grande artista vê seus objetos (e isto é verdadeiro quer eles sejam tristes, absurdos, repulsivos ou mesmo maus) à luz da justiça e da misericórdia. A direção da atenção é, contrariamente à natureza, para fora, para longe do eu que reduz tudo a uma falsa unidade, em direção à surpreendente e grande variedade do mundo, e a habilidade para assim dirigir a atenção é o amor.

Poderíamos nesse ponto fazer uma pausa e considerar a descrição que está surgindo aqui da personalidade humana, ou da alma. A liberação da alma em relação à fantasia reside na capacidade de amar, isto é, de ver. A liberdade, que é um objetivo próprio do humano, consiste em libertar-se da fantasia, que é o realismo da compaixão. O que eu chamei de fantasia, a proliferação de objetivos e imagens cegos e autocentrados, é ela mesma um poderoso sistema de energia, e a maior parte do que é freqüentemente chamado de “vontade” ou “ter vontade” pertence a esse sistema. O que se contrapõe a esse sistema é a atenção à realidade inspirada por, e consistindo de, amor. No caso da arte e da natureza, tal atenção é imediatamente recompensada pela apreciação da beleza. No caso da moralidade, embora algumas vezes ocorram recompensas, a ideia de uma recompensa fica fora de lugar. A liberdade não é estritamente o exercício da vontade, mas, ao contrário, a experiência da visão acurada que, quando isto se torna apropriado, ocasiona a ação. O que é importante é o que fica atrás e entre as ações e que as ocasiona, e é esta área que deveria ser purificada. Quando o momento da escolha chega, a qualidade da atenção já provavelmente determinou a natureza do ato. Este fato produz aquela curiosa separação entre motivos conscientemente ensaiados e a ação, que é, algumas vezes, erroneamente tomada como uma experiência de liberdade. (Angst) Naturalmente que isto não quer dizer que os bons “esforços da vontade” são sempre inúteis ou sempre falsos. A “vontade” explícita e imediata pode desempenhar alguma parte, especialmente como um fator inibidor. (O demônio de Sócrates somente disse a ele o que não fazer).

Em uma tal descrição, a sinceridade e o autoconhecimento, esses populares méritos, parecem menos importantes. O que libera é o vínculo em relação àquilo que fica do lado de fora do mecanismo da fantasia, e não um escrutínio do próprio mecanismo. O escrutínio detalhado do mecanismo freqüentemente meramente reforça o seu poder. O “autoconhecimento”, no sentido de uma compreensão minuciosa do próprio mecanismo da gente, parece-me, exceto a um nível razoavelmente simples, usualmente, uma delusão. Um sentido de tal autoconhecimento pode, naturalmente, ser induzido na análise, por razões terapêuticas, mas “a cura” não prova que o conhecimento alegado é genuíno. O eu é tão difícil de ver exatamente como outras coisas, e quando se obtém uma visão clara, o eu é um objeto correspondentemente menor e menos interessante. Um inimigo importante para tal clareza de visão, quer na arte ou na moral, é o sistema para o qual foi dado o nome técnico de sadomasoquismo. A sutileza peculiar desse sistema é que, enquanto constantemente conduz a atenção e a energia de volta para o eu, ele pode produzir, praticamente em todo o percurso até o topo, imitações plausíveis do que é bom. O sadomasoquismo refinado pode arruinar a arte que é boa demais para ser arruinada pelas mais cruas vulgaridades da auto-indulgência. O nosso eu é interessante, e assim os nossos motivos são interessantes, e a falta de valor de nossos motivos é interessante. Também é fascinante a alegada relação do senhor com o escravo, do bom eu com o mau eu, a qual, de modo estranho, termina em tais curiosos compromissos. (A luta de Kafka com o demônio que termina na cama.) O mau eu está preparado para sofrer, mas não para obedecer, até que os dois eus sejam amigos e a obediência se torna razoavelmente fácil ou pelo menos divertida. Na realidade, o eu bom é de fato muito pequeno, e a maior parte do que aparece como bom não é. O verdadeiro bom não é um tirano amável para o mau, é o seu antagonista mortal. Mesmo o próprio sofrimento pode desempenhar um papel demoníaco aqui, e as idéias de culpa e punição podem ser os mais sutis instrumentos do eu criativo. A idéia de sofrimento confunde a mente e, em certos contextos, (o contexto do “auto-exame sincero”, por exemplo), pode mascarar-se como uma purificação. Raramente isso ocorre, pois, a menos que seja muito intenso, na verdade, ele está longe de ser interessante. Platão não diz que a filosofia é o estudo do sofrimento, ele diz que é o estudo da morte (Fédon, 64 A), e essas idéias são totalmente dissimilares. Que o crescimento moral envolva sofrimento é usualmente verdadeiro; mas o sofrimento é o subproduto de uma nova orientação, e não em nenhum sentido um fim em si mesmo.

Falei do real, que é o objeto adequado do amor, e do conhecimento que é liberdade. A palavra “bom”, que tem sido instigadora na discussão, deveria agora ser mais explicitamente considerada. O próprio bom pode ser, em algum sentido, “um objeto de atenção”? E de que modo esse problema se relaciona com o “amor do real”? Há algum substituto, por assim dizer, para a oração, que é a mais profunda e efetiva das técnicas religiosas? Se a energia e a violência da vontade, exercida nas ocasiões de escolha, parece menos importante do que a qualidade da atenção que determina nossos vínculos reais, de que modo mudamos e purificamos aquela atenção e a tornamos mais realista? A via negativa da vontade, sua ocasional habilidade para parar um movimento mau, é o único ou o mais considerável poder consciente que podemos exercer? Penso que há algo análogo à oração, muito embora seja algo difícil de descrever, e que as mais altas sutilezas do eu podem freqüentemente falsificar; não estou aqui pensando em nenhuma técnica meditativa quase-religiosa, mas em algo que pertence à vida moral da pessoa comum. A idéia de contemplação é difícil de compreender e de sustentar em um mundo crescentemente sem sacramentos e rituais, e no qual a filosofia destruiu (em muitos sentidos acertadamente) a velha e substantiva concepção do eu. Um sacramento fornece um lugar externo e visível para um ato espiritual interno invisível. Talvez também tenhamos necessidade de uma analogia para o conceito do sacramento, muito embora isso tenha que ser abordado com muita cautela. A ética comportamentalista nega a importância, porque ela questiona a identidade de qualquer coisa anterior ou separada da ação que ocorre decisivamente “na mente”. A apreensão da beleza, na arte ou na natureza, freqüentemente de fato nos parece uma experiência temporalmente localizada, que é uma fonte de boa energia. Não é fácil, no entanto, estender a idéia de uma experiência influente para as ocasiões do pensamento sobre pessoas ou ações, já que a clareza do pensamento e a pureza da atenção tornam-se mais difíceis e mais ambíguas quando o objeto da atenção é algo moral.

É aqui que me parece importante reter a idéia do Bom como um ponto central de reflexão, e aqui também podemos ver o significado de sua natureza indefinível e não representável. O Bom, e não a vontade, é transcendente. A vontade é a energia natural da psique, que é algumas vezes utilizável para um propósito valioso. O Bom é o foco da atenção quando um intento para ser virtuoso co-existe (como talvez quase sempre acontece) com alguma obscuridade de visão. Aqui, como eu disse anteriormente, a beleza aparece como o aspecto visível e acessível do Bom. O próprio Bom não é visível. Platão descreveu o homem bom como eventualmente capaz de olhar para o sol. Nunca estive segura sobre o que fazer com essa parte do mito. De um lado, parece adequado representar o Bom como um centro ou foco de atenção, ainda que ele não possa ser pensado como algo “visível”, no sentido de que não pode ser experimentado ou representado ou definido. Podemos certamente saber mais ou menos onde está o sol; não é tão fácil imaginar como seria olhar para ele. Talvez, na verdade, apenas o homem bom sabe em que consiste isso; ou talvez olhar para o sol é ser gloriosamente ofuscado e não ver nada. O que parece fazer perfeito sentido no mito platônico é a idéia do Bom como a fonte de luz que revela para nós todas as coisas como elas realmente são. Toda visão justa, mesmo nos problemas restritos do intelecto, e a fortiori, quando o sofrimento ou a maldade precisa ser percebido, é uma questão moral. As mesmas virtudes, no final a mesma virtude (amor), são exigidas em toda parte, e a fantasia (o eu) pode nos impedir de ver uma folha de grama da mesma forma como pode nos impedir de ver outra pessoa. Uma crescente consciência dos “bons” e o esforço (usualmente apenas parcialmente bem-sucedido) para prestar atenção a eles de forma pura, sem o eu, traz consigo uma crescente consciência da unidade e da interdependência do mundo moral. Nossa inteligência exploradora é a imagem da “fé”. Considere em que consiste ampliar nossa compreensão de uma grande obra de arte.

Penso que se trata de algo mais do que uma questão verbal dizer que o que se deveria buscar é a bondade, e não a liberdade ou a ação correta, muito embora a ação correta e a liberdade, no sentido de humildade, sejam os produtos naturais da atenção ao Bom. Naturalmente a ação correta é importante em si mesma, com uma importância que não é difícil de compreender. Mas ela deveria fornecer o ponto de partida da reflexão e não a sua conclusão. A ação correta, juntamente com a firme extensão da área da obrigação estrita, é um critério adequado da virtude. A ação também tende a confirmar, para melhor ou para pior, o pano de fundo do vínculo do qual ela resulta. A ação é uma ocasião para a graça, ou para o seu oposto. No entanto, o objetivo da moralidade não pode ser simplesmente a ação. Sem alguma concepção mais positiva da alma como um mecanismo de vinculação substancial e continuamente em desenvolvimento, cuja purificação e reorientação precisam ser a tarefa da moral, a “liberdade” é prontamente corrompida na auto-afirmação e na “ação correta”, em algum tipo de utilitarismo ad hoc. Se um empirismo cientificamente orientado não fizer desaparecer completamente o estudo da ética, os filósofos precisam tentar criar uma terminologia que mostre como a nossa psicologia natural pode ser mudada por concepções que estão além de seu alcance. Parece-me que a metáfora platônica da idéia do Bom oferece aqui uma descrição adequada. Naturalmente que esta descrição deve ser unida a uma concepção realista da psicologia natural (sobre a qual quase todos os filósofos parecem-me ter sido extremamente otimistas), e também a uma aceitação da absoluta falta de finalidade na vida humana. O Bom nada tem a ver com propósito, na verdade ele exclui a idéia de propósito. “Tudo é vaidade” é o começo e o fim da ética. A única forma genuína de ser bom, é ser bom “para nada”, no meio de uma cena onde toda coisa “natural”, inclusive a própria mente, está sujeita ao acaso, isto é, à necessidade. Este “para nada” é, na verdade, a experiência correspondente à invisibilidade ou ao vazio não representável da própria idéia do Bom.

Sugeri que a filosofia moral precisa uma nova terminologia, mais realista, menos romântica, que ela quer resgatar o pensamento sobre o destino humano de um empirismo cientificamente orientado que não está equipado para lidar com os problemas reais. A filosofia lingüística já começou a dar mãos com um tal empirismo, e a maior parte do pensamento existencialista parece-me ou um romancear otimista ou algo positivamente luciferiano. (Talvez Heidegger seja Lucifer em pessoa.) No entanto, nesse ponto, alguém poderia dizer, tudo isso está muito bem, a única dificuldade é que nada disso é verdade. Talvez de fato tudo seja vaidade, tudo é vaidade, e não existe uma forma intelectualmente respeitável de proteger as pessoas do desespero. O mundo apenas é perdidamente mau e você, que fala de realismo, não deveria ir até o fim sendo realista sobre isso? Falar do Bom nessa forma auspiciosa é simplesmente falar do velho conceito de Deus em um tênue disfarce. Mas pelo menos “Deus” podia desempenhar um real papel consolador e encorajador. Faz sentido falar do Deus que ama, uma pessoa, mas há muito pouco sentido em falar do Bom que ama, um conceito. “Bom”, mesmo como uma ficção, não parece inspirar, ou mesmo ser compreensível para, descontado um pequeno número de pessoas misticamente inspiradas, pessoas que, sendo relutantes a entregar-se a Deus, disfarçam “Bom” em sua imagem, de forma a preservar algum tipo de esperança. A descrição não é apenas puramente imaginária, ela nem chega mesmo a parecer efetiva. É muito melhor confiar em um simples utilitarismo popular e nas idéias existencialistas, junto com um pouco de psicologia empírica, e talvez algum marxismo erudito, para manter a raça humana indo em frente. O senso comum empírico do cotidiano precisa ter a última palavra. Todos os vocabulários éticos especializados são falsos. Seria melhor abandonar a velha e séria busca metafísica, junto com o conceito de Deus Pai, fora de moda.

Por vezes eu mesma sinto-me mais do que meio persuadida a pensar nesses termos. É freqüentemente difícil, na filosofia, dizer se estamos falando algo razoavelmente público e objetivo, ou se estamos meramente erguendo uma barreira, especial para nosso próprio temperamento, contra nossos próprios medos pessoais. (É sempre uma questão significante perguntar, sobre qualquer filósofo: do que ele tem medo?) Naturalmente temos medo que a tentativa de ser bom possa revelar-se desprovida de significado, ou, no melhor caso, algo vago e não muito importante, ou mostrar-se como Nietzsche a descreveu, ou que a grandeza da grande arte possa ser uma ilusão efêmera. Acerca do “status” dos meus argumentos falarei brevemente adiante. Que uma espiada na cena leva ao desespero, certamente é o caso. A dificuldade, na verdade, é de, no final das contas, ver. Se não acreditamos em um Deus pessoal, não há o “problema” do mal, mas há a quase insuperável dificuldade de olhar adequadamente para o mal e para o sofrimento humano. É muito difícil concentrar a atenção sobre o sofrimento e o pecado, nos outros e em nós mesmos, sem falsificar a descrição de alguma forma, enquanto a tornamos suportável. (Por exemplo, mediante os dispositivos sadomasoquistas que mencionei antes.) Somente a muito grande arte pode lidar com isso, e isto é a única evidência pública que isso pode, na verdade, ser feito. A noção kantiana do sublime, embora extremamente interessante, possivelmente ainda mais interessante do que Kant pensava, é um tipo de romanticismo. O espetáculo das coisas enormes e apavorantes pode de fato estimular, mas usualmente de um modo que é menos do que excelente. Muito do pensamento existencialista baseia-se em uma reação de “pensamento de palha”, que não é mais do que uma forma de auto-afirmação romântica. Não é isso que levará um homem a um comportamento não egoísta no campo de concentração. Há, no entanto, algo na tentativa séria de olhar com compaixão para as coisas humanas, que automaticamente sugere que “há mais do que isso”. O “há mais do que isso”, se não for corrompido por algum tipo de finalidade quase-teológica, precisa permanecer uma minúscula faísca de percepção, algo como, por assim dizer, uma posição metafísica mas não uma forma metafísica. Mas parece-me que a faísca é real, e que a grande arte é evidência de sua realidade. A arte, na verdade, longe de ser uma divertida brincadeira da raça humana, é o lugar de suas percepções mais fundamentais, e o centro para o qual os passos mais incertos da metafísica precisam constantemente retornar.

No que diz respeito à elite dos místicos, eu diria não para o termo “elite”. Naturalmente que a filosofia tem sua própria terminologia, mas o que ela tenta descrever não precisa ser, e creio que neste caso não é, removido da vida comum. A moralidade sempre tem sido ligada com a religião e a religião com o misticismo. O desaparecimento do termo médio deixa a moralidade em uma situação que é certamente mais difícil, mas essencialmente a mesma. O pano de fundo para a moral é, propriamente, algum tipo de misticismo, se por isso se quer dizer uma fé não formulada, essencialmente não dogmática, na realidade do Bom, ocasionalmente conectada com a experiência. O camponês virtuoso sabe, e eu acredito que ele continuará sabendo, apesar da remoção ou da modificação do aparato teológico, muito embora ele possa ter dificuldade para dizer o que sabe. Essa concepção naturalmente não é receptiva até mesmo à uma persuasiva prova filosófica, e pode facilmente ser desafiada com base em vários tipos de fundamentos empíricos. No entanto, eu não penso que o camponês virtuoso estará desprovido de recursos. As superstições cristãs tradicionais tem sido compatíveis com todo tipo de conduta do mau para o bom. Haverá, sem dúvida, novas superstições; e continuará sendo o caso que algumas pessoas efetivamente tomarão providências para amar seus vizinhos. Penso que a “maquinaria da salvação” (se ela existe) é essencialmente a mesma para todos. Não há uma doutrina secreta complicada. Todos nós somos capazes de criticar, modificar e ampliar a área de obrigações estritas que herdamos. O Bom é não representável e indefinível. Somos todos mortais, e estamos igualmente à mercê da necessidade e do acaso. Esses são os verdadeiros aspectos no qual todos os homens são irmãos.

Sobre o status do argumento há talvez pouco, ou ao contrário, muito a dizer. Na medida em que há um argumento, ele já ocorreu, de uma forma comprimida. Argumentos filosóficos são quase sempre inconclusivos, e este aqui não é do tipo mais rigoroso. Isto não é um tipo de pragmatismo ou uma filosofia do “como se”. Se alguém diz, “Você então acredita que a Idéia do Bom existe?”, respondo, “Não, não como as pessoas costumavam pensar que Deus existia”. Tudo o que podemos fazer é apelar para certas áreas da experiência, apontar para certas características, e usar metáforas adequadas e inventar conceitos adequados onde é necessário para tornar essas características visíveis. Nem mais e nem menos do que isso é feito pelo filósofo lingüístico mais empiricamente orientado. Dado que não há prova filosófica ou científica do determinismo total, é admissível a noção de que exista uma parte da alma que é livre do mecanismo da psicologia empírica. Gostaria de combinar a afirmação de uma tal liberdade com uma visão estrita e largamente empírica do próprio mecanismo. Sobre a muito pequena área de “liberdade”, aquilo que em nós encarrega-se do real e é atraído pelo bom, eu gostaria de dar uma elucidação igualmente rigorosa e talvez pessimista.

Não falei do papel do amor em suas manifestações cotidianas. Se vamos falar da grande arte como “evidência”, o amor humano comum não é uma evidência ainda mais admirável de um princípio transcendente do bom? Platão estava preparado para considerá-lo como um ponto de partida. (Existem muitos pontos de partida.) Não podemos senão concordar que, em algum sentido, trata-se da mais importante de todas as coisas; e ainda assim o amor humano é normalmente também demasiadamente possessivo e também demasiadamente “mecânico” para ser um lugar de visão. Há um paradoxo aqui acerca da natureza do próprio amor. Que o amor mais elevado, em algum sentido, é impessoal, é algo que podemos finalmente ver na arte, mas penso que não podemos vê-lo claramente, exceto de uma forma muito fragmentada, nas relações dos seres humanos. Mais uma vez o lugar da arte é único. A imagem do Bom como um centro magnético transcendente parece-me a menos corruptível e a descrição mais realista para usarmos em nossas reflexões sobre a vida moral. Aqui, a “prova” filosófica, se é que há uma, é o mesmo que a “prova” moral. Eu confiaria especialmente em argumentos baseados na experiência relacionada com o realismo que percebemos que está conectado com a bondade e com o amor, e o desprendimento que é exibido na grande arte.

Do princípio ao fim desse artigo assumi que “não há Deus”, e que a influência da religião está desaparecendo rapidamente. Essas duas suposições podem ser desafiadas. O que parece estar além da dúvida é que a filosofia moral está desanimada e confusa, e em muitos lugares ela está desacreditada e é vista como desnecessária. O desaparecimento do eu filosófico, juntamente com o confiante preenchimento do eu científico, levou a ética a uma concepção inflacionada e ainda vazia da vontade, e foi principalmente isto que eu estive atacando. Não estou segura sobre até que ponto minhas sugestões positivas fazem sentido. A busca da unidade é profundamente natural, mas, como muitas outras coisas que são profundamente naturais, pode ser capaz de produzir nada, exceto uma variedade de ilusões. Do que eu me sinto segura é sobre a inadequação, na verdade a falta de precisão do utilitarismo, do comportamentalismo lingüístico e do existencialismo atual, em qualquer das formas com que estou familiarizada. Eu também estou segura que a filosofia moral deve ser defendida e mantida viva como uma atividade pura, ou área fértil, análoga em importância à matemática não aplicada ou à investigação histórica pura e “inútil”. A teoria ética tem afetado a sociedade e tem chegado até ao homem comum, no passado, e não há uma boa razão para se pensar que ela não pode fazer isso no futuro. Tanto para a salvação coletiva e individual da raça humana, a arte é, sem dúvida, mais importante do que a filosofia, e a literatura é a mais importante de todas. Mas não há substituto para as especulações profissionais, puras, disciplinadas: e é dessas duas áreas, arte e ética, que precisamos esperar a geração de conceitos valiosos e também capazes de guiar e avaliar o crescente poder da ciência.

Retirado de The Anatomy of Knowledge (org. Marjorie Grene, 1969; parte de The Sovereignty of Good, de Iris Murdoch (Routledge, 1999).”

Uma parceria com o site Crítica na Rede.