A Liberdade como Tradição é o título de um livro recentemente publicado no Brasil pela Távola, da autoria de João Carlos Espada, OBE, diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e presidente da International Churchill Society of Portugal. A obra foi originalmente publicada em inglês pela Routledge de Londres (em 2016, com segunda edição em 2018) e também publicada na Hungria em 2019. Em uma parceria do Estado da Arte com o Prof. Espada, disponibilizamos ao leitor brasileiro a apresentação pelo autor do original inglês (The Anglo-American Tradition of Liberty: A view from Europe) na Academia das Ciências de Lisboa, em Junho de 2016.

O Estado da Arte registra aqui o profundo agradecimento ao Professor João Carlos.

Senhor Presidente,

Senhor Secretário,

Estimados Confrades,

Minhas Senhoras e Meus Senhores,

Queria começar por agradecer a honrosa oportunidade que me foi concedida pela nossa Academia para apresentar brevemente o livro que dentro precisamente de seis dias — a 15 de Junho — publicarei com a editora Routledge de Londres, sob o título The Anglo-American Tradition of Liberty: A view from Europe. Trata-se de uma tradução, revista e largamente ampliada, do original português que publiquei na editoria Principia, em 2008, com um Prefácio muito amável do nosso Confrade Manuel Braga da Cruz, sob o título A Tradição Anglo-Americana da Liberdade: Um olhar europeu.

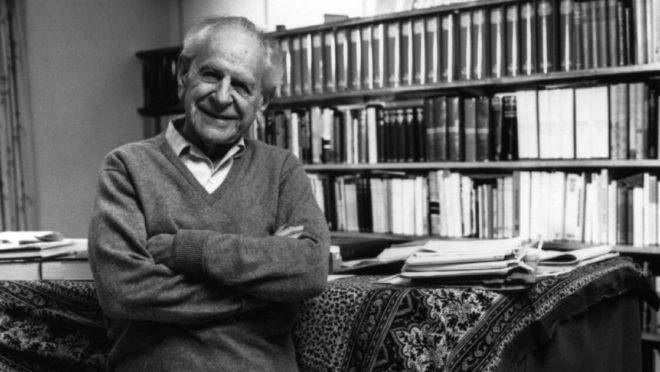

O ponto de partida destes livros foi uma conversa com Karl Popper, em 1988, na sua casa em Kenley, ao sul de Londres. Conheci Sir Karl, um súbdito britânico nascido na Áustria, quando se deslocou a Lisboa em Março de 1987 para falar num ciclo de conferências promovido pelo então Presidente Mário Soares, para quem eu trabalhava como consultor político. Durante a visita de Popper a Lisboa, tive o privilégio de falar com ele durante algum tempo sobre o meu projecto de investigação sobre a sua filosofia política, especialmente a sua crítica ao marxismo e a sua teoria da democracia. Karl Popper teve depois a amabilidade de me convidar a visitá-lo em sua casa, em Inglaterra, de forma a podermos conversar mais longamente sobre o meu projecto.

E, efectivamente, fui visitá-lo assim que tive oportunidade. Viajei de Lisboa para Londres e, depois de ter passado alguns dias na British Library, fui finalmente visitá-lo em Kenley. Era uma casa de campo encantadora, com um belo jardim que ele mantinha imaculado. Havia uma sala de estar espaçosa, com saída para o jardim, com um elegante piano de cauda austríaco, algumas cadeiras e uma boa biblioteca que cobria as restantes paredes. Comecei a observar as prateleiras de livros e imediatamente me apercebi de que se tratava de uma colecção de livros muito selectiva. Ali estavam apenas os grandes livros, desde Platão e Aristóteles, Smith, Burke e Kant, a Keynes e Hayek, assim como alguns grandes autores da ciência e filosofia da ciência que eu não conhecia tão bem. Mas, subitamente, deparei-me com uma enorme prateleira cheia de livros de, e sobre, Winston Churchill. Na minha franqueza ainda juvenil e arrogância académica, não pude evitar a pergunta: “Por que é que tem tantos livros sobre Churchill? Eu pensava que ele tinha sido basicamente um político”.

Winston Churchill e o “Mistério Britânico”

Lembro-me de que Karl Popper se virou para mim e, com grande intensidade, disse algo do género: “sente-se rapaz, receio que tenha seriamente de lhe ensinar alguma coisa”. E sentámo-nos. E ele falou, durante muito mais de uma hora, tenho a certeza, até que a Senhora Melitta Mew, sua assistente pessoal, nos chamou para um agradável almoço. Penso que não guardei apontamentos escritos desta conversa mas a lembrança ficou tão nítida comigo quanto o era quando deixei a sua casa no final daquele primeiro dia de visita. Karl Popper deu-me literalmente uma aula magistral sobre Winston Churchill e a tradição de liberdade entre os povos de língua inglesa.

Sumariamente, Popper disse que Winston Churchill tinha literalmente salvado a civilização ocidental. Que ele foi o único dirigente político, não só na Grã Bretanha mas em toda a Europa, a ter-se apercebido da simultânea ameaça de Hitler e do comunismo soviético, pelo menos dez anos antes de ambos terem invadido a Polónia e dado início à Segunda Guerra Mundial. E que Churchill tinha resistido a todo o tipo de acordos com Hitler porque sabia o que os outros não conseguiam entender: que a civilização europeia e ocidental assenta na liberdade e não pode sobreviver sem liberdade. Que Churchill tinha resistido a várias propostas para estabelecer uma paz em separado com Hitler, e que estas teriam sido inteiramente plausíveis, especialmente porque a Grã Bretanha estava em grande desvantagem militar em relação à Alemanha nazi. Mas também porque uma ditadura nazi sobre a Europa poderia ter-se tornado irresistível para a maioria das pessoas no continente, a começar pelo judeus, claro, e muitos dissidentes políticos, que estavam a ser sistematicamente assassinados. E depois – lembro-me de Karl Popper me ter perguntado literalmente, com grande intensidade – o que é que teria acontecido à civilização europeia se Hitler tivesse prevalecido? E respondeu, enquanto eu me mantinha em silêncio total: teria sido destruída, a nossa civilização, que nasceu em Atenas e sempre assentou na liberdade, teria sido destruída. Vê, aqui tem a resposta para a sua pergunta. Por que é que eu tenho tantos livros sobre Churchill? Porque ele nos salvou.

Isto já era para mim uma lição completa. Mas não ficou por ali. Popper continuou a falar sobre as condições que permitiram que Churchill mobilizasse o seu país, o Império Britânico e por último até os Estados Unidos da América para uma guerra contra Hitler e, depois disso, também uma “guerra fria” contra Estaline. E depois disse algo que se tornou decisivo para a minha vida futura, não apenas a minha vida intelectual. Ele disse que havia algo de singular na cultura política dos povos de língua inglesa: tinham um amor profundo pela liberdade, em conjunto com um forte sentido de dever. “É um mistério”, lembro-me de ele ter dito, “podemos chamar-lhe o mistério inglês, ou o mistério britânico. Talvez seja esta ideia britânica do gentleman, alguém que não se leva demasiado a sério, mas que está preparado para levar muito a sério os seus deveres, especialmente quando a maioria à sua volta só fala dos seus direitos.” (Por várias vezes, mais tarde, voltaria a repetir esta definição de cavalheirismo). Lembro-me de Popper ter acrescentado algo sobre a visão incorrecta de que o cavalheirismo era um conceito elitista porque ser cavalheiro também implica sentir simpatia pelo excêntrico e pelo “underdog” (uma expressão que na altura ainda não conhecia e que ele me explicou).

Finalmente, Karl Popper disse-me que, se eu quisesse levar a sério o meu projecto de investigação sobre a sua filosofia política, deveria ir estudar para Inglaterra. Só vivendo em Inglaterra, ou também na América, é que poderia entender a especificidade da tradição anglo-americana de liberdade, um pilar crucial da civilização de liberdade ocidental e europeia que ele tinha tentado defender na sua filosofia política.

Esta conversa mudou literalmente a minha vida. De volta a Lisboa, falei com a minha mulher e ela concordou que eu deveria deixar a posição relativamente confortável que tinha em Lisboa – como consultor político do Presidente Mário Soares – e concorrer a um programa de doutoramento numa universidade britânica. Resolvi então escrever a Ralf Dahrendorf, Reitor do St. Antony’s College, em Oxford, que tinha sido aluno de Karl Popper na LSE, do qual mais tarde foi Reitor. O Professor Dahrendorf entrevistou-me em Oxford e amavelmente aceitou ser meu orientador. Em Agosto de 1990 comecei os meus estudos na Grã Bretanha, tal como Karl Popper me tinha dito para fazer, tendo completado o meu DPhil em Oxford em Julho de 1994, tendo depois seguido para a América para ensinar, mais uma vez persuadido por Popper e agora também por Dahrendorf, em 1994-1996 (nas Universidades de Brown e Stanford, e mais tarde em Georgetown).

A estrutura do livro: em busca do “Mistério Britânico”

Este livro representa por isso basicamente um esforço para reflectir sobre a conversa inicial que tive com Karl Popper sobre Winston Churchill e a cultura política dos povos de língua inglesa, em 1988. Desde então, já se passaram quase trinta anos, nunca esqueci essa conversa. O estudo sob a orientação de Dahrendorf, acompanhado de visitas frequentes a Popper, reforçou a minha curiosidade pela especificidade da tradição política dos povos de língua inglesa, que Dahrendorf, enquanto alemão e britânico, também tanto admirava. Sob as suas orientações, e também por conta própria, comecei a procurar os livros e os autores que melhor pudessem contribuir para a compreensão da tradição de liberdade anglo-americana. Fi-lo estudando e ensinando – a melhor forma de aprender, como costumava dizer Raymond Aron – sobretudo ensinando no Instituto de Estudos Políticos na Universidade Católica Portuguesa, que fundei em 1996 com Mário Pinto e Manuel Braga da Cruz. Tenho tido o privilégio de encontrar muitos alunos, muitos deles agora meus colegas, que partilharam a minha curiosidade pelo mundo anglo-americano.

A estrutura deste livro reflecte a longa viagem de exploração intelectual que levei a cabo desde 1988. Versa principalmente sobre autores influentes que, na minha opinião, contribuíram para moldar ou para compreender a tradição política dos povos de língua inglesa. É apenas na última secção, a Parte Cinco, que tento articular a minha própria compreensão da especificidade daquela tradição política, com base nas contribuições desses autores e nas minhas próprias reflexões sobre essas contribuições.

A Primeira Parte abre com um capítulo sobre Karl Popper, que teve uma enorme influência na minha vida intelectual e pessoal. Popper nasceu em Viena de Áustria, em 1902, e exilou-se na Nova Zelândia mesmo antes do Anschluss, em 1938. Da Nova Zelândia partiu para Londres e a London School of Economics (LSE) pouco depois da guerra, em 1946, e viveu em Inglaterra até à morte, em 1994, tendo adoptado a nacionalidade britânica e obtido o título de Sir na década de 1960. Ralf Dahrendorf, o tema do capítulo seguinte, teve uma biografia de certo modo semelhante. Nascido na Alemanha em 1929, foi feito prisioneiro num campo nazi quando era jovem estudante. Depois da guerra estudou em Inglaterra na LSE, onde foi aluno de Popper, e regressou à Alemanha, onde teve uma carreira política distinta. Mas regressou a Inglaterra nos anos 1970 como Director da LSE, obteve o título de Sir e, na década de 1990, tornou-se par da Câmara dos Lordes até à morte em 2009. O Terceiro Capítulo é dedicado a Raymond Plant, também um académico distinto e Par da Câmara dos Lordes, que contribuiu decisivamente para o desenvolvimento de um pensamento social-democrático britânico, não-marxista e até anti-marxista, com fortes raízes cristãs. O Capítulo Quatro, capítulo conclusivo da Parte I, alude ao trabalho de Gertrude Himmelfarb, uma eminente historiadora americana e do seu falecido marido, o famoso intelectual americano Irving Kristol, muitas vezes apresentado como padrinho do “neoconservadorismo”. Tive o privilégio de conhecer de perto os autores mencionados nesta Primeira Parte. Escusado será dizer, no entanto, que nenhum deles é ou foi responsável pelas opiniões pessoais (incluindo as minhas próprias opiniões sobre o seu pensamento) que apresento neste livro.

A Segunda Parte fala de cinco autores que apelido de “Guerreiros Frios” (Cold Warriors): Raymond Aron, Friedrich A. Hayek (1899-1992), Isaiah Berlin (1912-1997), Michael Oakeshott (1901-1990), e Leo Strauss (1898-1973). (A ordem tem apenas um significadopessoal: representa a ordem pela qual conheci e estudei estes autores). Todos tinham temperamentos políticos diferentes mas também tinham pelo menos um ponto em comum: a defesa da democracia liberal era central aos seus trabalhos e, em muitos casos, às suas vidas. Escreveram durante um período do século XX em que a democracia liberal passou pelos seus momentos mais difíceis, primeiro durante a Segunda Guerra Mundial contra o nazismo alemão, e mais tarde durante a Guerra Fria contra o comunismo soviético. À excepção de Michael Oakeshott, que nasceu na Grã Bretanha, e que prestou mesmo serviço no exército britânico durante a guerra, todos estes pensadores abandonaram os seus países de origem e procuraram refúgio em países democráticos: Leo Strauss nos Estados Unidos, Raymond Aron, Friedrich Hayek e Isaiah Berlin na Grã Bretanha. Raymond Aron regressou à sua França natal depois da guerra. Leo Strauss tornou-se cidadão americano. Hayek e Berlin adoptaram a cidadania britânica, tendo Berlin recebido mais tarde o título de Sir.

A Terceira Parte é dedicada a três pensadores que são bem conhecidos na “Anglo-América” mas que são quase desconhecidos, para não mencionar pouco estudados, na Europa continental: Alexis de Tocqueville (1805-1859), James Madison – cujas opiniões apresento em contraste com as de Rousseau – e Edmund Burke. “Liberdade ordeira” parece ser um rótulo apropriado para estes três grandes homens.

“Pura e simplesmente um grande homem” poderia ter sido o título da Quarta Parte, unicamente dedicado a Winston Churchill. Pensei que, ao criar uma secção só para Churchill, prestaria uma homenagem mais vívida à minha conversa com Karl Popper sobre cavalheirismo e a tradição de liberdade anglo-americana que Churchill personificou e defendeu ardentemente.

O “mistério britânico” de Karl Popper redescoberto e redefinido

Uma característica surpreendente da lista de autores que apresentei é certamente a variedade dos seus temperamentos políticos. Michael Oakeshott, por exemplo, defendia aquilo a que chamava de “uma disposição conservadora”, ao passo que Friedrich A. Hayek acrescentou um posfácio, que se tornou famoso, à sua obra-prima, The Constitution of Liberty (1960) intitulado “Por que não sou conservador”. Ralf Dahrendorf e Isaiah Berlin, por outro lado, foram muitas vezes descritos como liberais do centro-esquerda, ao passo que Gertrude Himmelfarb e Irving Kristol estão manifestamente associados ao neo-conservadorismo. Raymond Plant, por sua vez, é um conhecido teórico político filiado no Partido Trabalhista.

Esta variedade pode parecer peculiar. E é certamente peculiar, gostaria de argumentar, à tradição anglo-americana de liberdade. Esta tradição não é monopólio de uma única tendência ou família política. Cresceu entre famílias políticas diferentes e distinguiu essas famílias das suas homólogas no continente europeu. Poder-se-á talvez dizer que a esquerda na tradição anglo-americana é mais conservadora do que a esquerda no continente europeu e que a direita na tradição anglo-americana é mais liberal do que a sua homóloga no Continente. Isto é no entanto uma versão muito simplificada de um fenómeno complexo que tem vindo a amadurecer ao longo de pelo menos os últimos três séculos e constitui uma das principais características diferenciadoras do Mistério-Britânico e da tradição política anglo-americana.

Na realidade, quando comecei a estudar o “Mistério Britânico” de Popper, cedo descobri que não se tratava de um tema recente mas sim bastante antigo, que tinha capturado a imaginação de várias gerações de anglófilos na Europa, pelo menos desde a Revolução Gloriosa de 1688 e ainda mais depois da Revolução Francesa de 1789.[1] O “Mistério Britânico” de Popper foi de facto formulado de formas diferentes pelos admiradores continentais da liberdade ordeira inglesa.

Poder-se-ia dizer que, antes da Revolução Francesa, a maioria dos admiradores da liberdade inglesa situava-se sobretudo naquilo a que hoje poderíamos chamar de centro-esquerda, ou na tendência progressista da política europeia daquele tempo. Estes admiradores eram basicamente contra o absolutismo e aspiravam à liberdade. Por isso eram a favor da mudança, mesmo pela revolução, caso a reforma se mostrasse impossível ou implausível. Isto explica porque é que quase todos os admiradores da liberdade inglesa foram inicialmente a favor da Revolução Francesa de 1789, que pensavam ser a expressão continental das mesmas ideias de liberdade que tinham inspirado a Revolução Gloriosa de 1688 e a Revolução Americana de 1776.

No entanto, a desilusão não tardou a ocorrer, à medida que o processo de radicalização conduziu à crescente exclusão dos moderados, até ao “Reino de terror e virtude” de Robespierre. Este processo tinha, na realidade, sido antecipado por Edmund Burke em Inglaterra. Burke foi um dirigente Whig, ele próprio defensor acérrimo dos princípios constitucionais das revoluções de 1688 e 1776, e surpreendeu os seus amigos Whig quando lançou um ataque implacável contra a Revolução Francesa, acusando-a de despotismo. Burke tornou-se então um símbolo para os amigos da liberdade inglesa no continente. Também eles tinham sido Whigs, por assim dizer, antes da Revolução Francesa, mas evoluíram gradualmente para uma posição mais conservadora quando viram que a liberdade estava a ser atacada pela esquerda. Os conservadores burkeanos no continente, por outro lado, mantiveram-se sempre desconfiados dos conservadores continentais que estavam contra a Revolução Francesa apenas porque favoreciam o Antigo Regime. Sendo conservadores burkeanos, só poderiam estar contra todas as formas de despotismo, independentemente desse despotismo vir da esquerda ou da direita.

Winston Churchill, a propósito, foi mais tarde representante deste temperamento burkeano e do seu impacto no continente. Começou a sua carreira política como deputado Conservador, transferindo a sua filiação política para os Liberais, em 1904, regressando aos Conservadores vinte anos mais tarde, em 1924. No entanto, em Maio de 1940, quando foi eleito primeiro ministro, foi aplaudido na Câmara dos Comuns sobretudo pelos Trabalhistas e pelos Liberais, não tanto pelos seus colegas Tory. Ainda hoje, os conservadores no continente acham que ele foi demasiado liberal, ao passo que a esquerda continental o considera demasiado conservador.

Este fenómeno criou um temperamento político duradouro, apesar de minoritário, na cultura política europeia, tendo tido vários rótulos: os liberais pró-britânicos, os conservadores pró-britânicos, os sociais-democratas pró-britânicos, os centristas, os anglófilos, a escola inglesa, os pró-americanos, etc. É de facto mais um temperamento do que uma tendência política ou programa e inclui inclinações diferentes: alguns mais ao centro-esquerda, outros mais ao centro-direita. O seu principal compromisso tem sido para com a Liberdade, Liberdade ordeira e moderada, e são elas que melhor personificam o “Mistério Britânico” de Karl Popper.

Uma das muitas versões deste “Mistério Britânico”, e uma que acabei por considerar uma das mais perspicazes, foi articulada por Anthony Quinton. Num capítulo sobre filosofia política, que escreveu para The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, Lord Quinton afirmou que “o efeito da importação das doutrinas de Locke para França foi como ingerir álcool com o estômago vazio.” Na Grã Bretanha, acrescentou Anthony Quinton, os princípios de Locke “serviram para confirmar uma revolução largamente conservadora contra a inovação absolutista,” ao passo que em França a importação das ideias de Locke conduziram ao radicalismo da revolução francesa. Por que é que isto foi assim?[2]

A eminente historiadora americana Gertrude Himmelfarb expressou o mesmo problema de forma um pouco diferente. Relembrando o trabalho de outro famoso representante francês da escola inglesa no continente, Elie Halévy, Himmelfarb disse:

“O verdadeiro ‘milagre da Inglaterra moderna’ (a famosa expressão de Halévy) não está em ter sido poupada à revolução, mas em ter assimilado tantas revoluções – industrial, económica, social, política, cultural – sem recorrer à Revolução.”[3]

Não tenho a pretensão de ter uma resposta para a pergunta de Lord Quinton sobre o impacto das ideias de Locke para além do canal da Mancha. Nem tenho a pretensão de ter uma explicação para o ‘milagre da Inglaterra moderna’ de Halévy e Himmelfarb – e podemos talvez questionar-nos se haverá uma única resposta para estes problemas. Mas gostaria de afirmar que todas são versões do “Mistério Britânico” de Karl Popper, sobre o qual ele me falou de forma tão comovente naquele dia de 1988. Talvez tenha sido também esse “Mistério Britânico”, ou “Milagre Inglês”, que Winston Churchill tinha em mente quando decidiu — tão persistentemente, ao longo de 25 anos — escrever a obra de quatro volumes sobre A History of the English-Speaking Peoples. São estas as questões centrais deste livro.

Governo livre e responsável: no cerne do Mistério Britânico

Como expliquei anteriormente, este livro dedica quatro das suas cinco partes à apresentação de vários (catorze, na realidade) autores eminentes que acho que representam aspectos do Mistério Inglês. No entanto, só apresentarei na Quinta Parte a minha proposta geral para lidar com o problema inicial do Mistério Inglês de Karl Popper. Regressarei depois à questão de Anthony Quinton sobre as razões que levaram a importação das doutrinas de Locke para França a produzir um efeito “como o de ingerir álcool com o estômago vazio”. Irei em seguida explorar os pensamentos dos autores previamente mencionados, de forma a sugerir alguns ingredientes da especificidade anglo-americana – numa perspectiva europeia, que é a minha.

A minha proposta pode ser resumida da seguinte forma: os princípios de Locke “serviram para apoiar uma revolução largamente conservadora na Grã Bretanha” (e, na minha opinião, em grande medida, também na América) pois esses princípios foram associados a, e entendidos numa tradição de Governo limitado que presta contas ao Parlamento. Esta tradição existia muito antes de Locke, pelo menos desde a Magna Carta de 1215, não necessitando por isso de ser deduzida dos princípios filosóficos primeiros de Locke – ou mesmo de quaisquer outros princípios filosóficos primeiros. Isto significa que, por outro lado, a tradição de governo limitado que presta contas ao Parlamento pode ser compatível com vários – mas não todos, certamente – princípios filosóficos primeiros. O princípio de governo limitado que presta contas ao Parlamento apareceu em Inglaterra através de um longo processo de “desenvencilhamento” (muddling through), do qual a Magna Carta de 1215 e a Revolução (Gloriosa) de 1688 são exemplos muito elucidativos. Por esta razão, o governo responsável e limitado não foi uma invenção moderna, não foi uma ruptura com experiência e evolução passada, e por isso não foi resultado de nenhuma mente filosófica isolada nem de nenhum projecto “modernizador” específico. Não foi produto de um único projecto ou modelo político (blueprint) nem mesmo filosófico, como teria dito Karl Popper. Por outras palavras, o princípio do governo limitado que presta contas ao Parlamento é um princípio que, entre os povos de língua inglesa, tem alicerces filosóficos pluralistas, como teria dito Isaiah Berlin, e um longo pedigree que é muito anterior à modernidade ou à democracia moderna.

O conceito de governo limitado que presta contas ao Parlamento tem tido consequências enormes, não apesar deste antecedente filosófico imperfeito, mas precisamente por causa dele. Permitiu que a Grã Bretanha “assimilasse tantas revoluções sem recorrer à Revolução”, de acordo com a famosa expressão de Elie Halevy parafraseada por Gertrude Himmelfarb. Esse mesmo princípio teve um impacto enorme na percepção da democracia, ou do governo popular ou auto-governo (popular government, self-government) entre os povos de língua inglesa. O governo popular, quando percepcionado no âmbito da tradição do governo limitado que presta contas ao Parlamento, é ele próprio entendido como um limite ao Governo ou ao poder do Estado — um ponto que foi acentuado tanto por Edmund Burke como por The Federalist Papers. A moderna democracia liberal é assim percepcionada como um sistema de governo responsável e limitado (em que o direito de voto se expandiu gradualmente até se tornar universal) cujo objectivo principal é a protecção de modos de vida realmente existentes e pacíficos – a protecção da vida, da liberdade e da busca da felicidade, nas palavras famosas da Declaração de Independência Americana. Por outras palavras, o governo popular não é percepcionado, entre os povos de língua inglesa, como sendo uma substituição de um governo absolutista e reaccionário de um ou de uns poucos por um governo absolutista e progressista da maioria. Como sublinhou Karl Popper, o governo popular na tradição anglo-americana é sobretudo acerca de como mudar de governo sem derramamento de sangue, acerca de como evitar a tirania, e não acerca de quem deve governar ou sobre conceder poderes ilimitados a um governo pretensamente bom em nome do povo, ou da “vontade geral”, ou em nome de um projecto de uma sociedade perfeita.

Na Europa continental, pelo contrário, a democracia liberal tem sido muitas vezes apresentada como expressão política de um projecto racionalista, um modelo (blueprint) para uma sociedade radicalmente nova, na tradição do que Popper, Hayek, Berlin e Dahrendorf apelidaram de racionalismo dogmático, e a que Oakeshott apenas chamou de racionalismo, ou política da fé, por oposição ao cepticismo ou política da imperfeição. Por outras palavras, enquanto na Grã Bretanha e na América a democracia liberal emergiu como uma protecção dos modos de vida existentes, na Europa continental a democracia associa-se – tanto na visão dos seus críticos como na de muitos dos seus promotores – a um projecto político que pretende mudar os modos de vida existentes. Este projecto pode ter vários objectivos – secularização, modernização, igualdade, neutralidade moral, etc – mas a sua principal característica é uma atitude adversarial para com os modos de vida existentes. Em resumo, esta atitude adversarial brota sobretudo do facto de estes modos de vida já serem existentes, de se basearem no hábito, ou na tradição, ou na conveniência, ou em afectos específicos, como explicou Michael Oakeshott. Numa palavra, não foram projectados, ou desenhados, pela “Razão”. (Sendo assim, a questão não é se os objectivos específicos promovidos pelo modelo racionalista no continente são desejáveis ou indesejáveis. Esta questão, incidentalmente, é tratada nas democracias liberais anglo-americanas através da concorrência eleitoral entre os partidos rivais, e não através de autonomeados intérpretes do “modelo” da democracia).

O ensaio de Michael Oakeshott “Racionalismo em Política” contém, na minha opinião, uma das descrições e críticas mais poderosas do espírito da política continental. Gostaria no entanto, neste ponto introdutório da minha argumentação, de referir brevemente duas consequências políticas práticas da diferença entre a tradição anglo-americana e a europeia continental.

Em primeiro lugar, na Grã Bretanha e na América, um compromisso político com a democracia não implica uma uniformidade de opiniões em questões de filosofia, moral ou políticas públicas: opiniões rivais concorrem umas contra as outras tanto entre as elites como entre o povo; esta concorrência, incidentalmente, é grandemente encorajada pelos sistemas eleitorais que não são completamente dependentes das listas dos partidos, como Karl Popper nunca se cansou de repetir. Na Europa continental, pelos contrário, um monopólio elitista e uma uniformidade elitista tendem a ser fomentados por uma compreensão enganadora de democracia e por sistemas eleitorais que se baseiam em estruturas partidárias. Esta situação tende a criar um fosso entre as elites políticas e os seus eleitores: as primeiras têm tendência a ignorar os interesses dos seus eleitores, ao passo que os segundos normalmente se desinteressam cada vez mais dos seus representantes. Entre os riscos sérios que esta situação constitui para democracia liberal, dois devem ser mencionados: o vanguardismo (ou o “despotismo da inovação”, como teria dito Burke) por parte das elites, e a propensão de seguir demagogos populistas e antidemocráticos por parte de sectores significativos do eleitorado.

Em segundo lugar, a atmosfera moral das democracias europeias tem tido a tendência e continuará a tê-la, periodicamente, de seguir o relativismo moral e epistemológico. Os democratas europeus têm tido e continuarão a ter uma enorme dificuldade em contrariar o relativismo. Isto pode ser explicado da seguinte forma: o relativismo é produto inevitável do racionalismo dogmático moderno, que as elites europeias tendem a associar à democracia. O racionalismo dogmático reproduz-se a si próprio, e vai ficando cada vez mais excessivo, quando fica desligado do bom senso e do cidadão comum. A interacção entre uma compreensão racionalista da democracia e sistemas eleitorais que desligam as elites dos seus eleitores fomenta inevitavelmente sonhos racionalistas mais excessivos e uma atmosfera relativista mais excessiva. Uma vez que na Europa continental a democracia é muitas vezes entendida como expressão de um projecto racionalista (dogmático), e uma vez que o racionalismo dogmático conduz ao relativismo, os democratas não relativistas na Europa lutam para encontrar uma plataforma democrática contra o relativismo. Este esforço é e continuará a ser infrutífero enquanto os democratas não relativistas procurarem uma plataforma no interior do, ou aceitável pelo, racionalismo dogmático.

O problema resultante é que o relativismo destrói os recursos morais e intelectuais necessários para se poder entender por que é que a democracia liberal é melhor do que as alternativas. Por outras palavras, o relativismo possui uma certeza global: de que nada pode ser estabelecido sobre moral e moeurs, para não mencionar dever e honra, e, hoje em dia, até mesmo sobre conhecimento científico. No final, até a liberdade e a democracia liberal passam a ser apenas mais uma “narrativa”. Se tudo é resultado de uma vontade arbitrária, por que é que a democracia liberal deve então ser entendida como melhor do que os seus inimigos?

O espírito da liberdade

Esta pergunta foi respondida no século XX por “pura e simplesmente um grande homem”: Winston Churchill. Como argumento na Quarta Parte, não penso que a principal questão que levou Churchill a opor-se ao comunismo e ao nazismo tenha sido em primeiro lugar uma questão de doutrina ideológica. Churchill não recorreu a uma ideologia rival sistemática contra o comunismo e o nazismo. O que o chocou foi precisamente a ambição revolucionária, tanto do nazismo como do comunismo, de reorganizarem a vida social a partir do Estado, impondo aos modos de vida existentes um plano dedutivo baseado numa ideologia total, um esquema de perfeição. No cabo Hitler, no anterior socialista Mussolini, e nos ideólogos comunistas Lenine e Estaline, o aristocrata Winston Churchill viu o fanatismo grosseiro daqueles que queriam destruir todas as barreiras que se opunham ao livre exercício da sua vontade: as barreiras do Governo Constitucional, da religião judaico-cristã, do cavalheirismo, das liberdades cívicas, políticas e económicas, da propriedade privada, da família, e de outras instituições civis descentralizadas.

Winston Churchill, permito-me afirmar, entendeu a liberdade e a democracia sobretudo como uma protecção dos modos de vida espontâneos e reais das pessoas. Estes modos de vida existem como lares de pessoas reais, que os herdaram dos seus antepassados e os transferirão aos seus descendentes. Neste diálogo espontâneo entre gerações, estes modos de vida são gradualmente adaptados e transformados de modo a serem mais convenientes às novas circunstâncias. Mas não podem nem devem, de modo algum, ser redesenhados pela vontade arbitrária, ou por um esquema abstracto de perfeição, de um único poder. As pessoas, enquanto indivíduos, existem primeiro, antes dos governos, sendo o objectivo destes últimos a protecção da vida, da liberdade, e da propriedade de todos. Este entendimento de liberdade e de democracia foi apresentado por Winston Churchill em inúmeras ocasiões. Uma das mais inspiradoras foi sem dúvida a sua descrição das opiniões políticas do seu pai:

“Ele [Lord Randolph Churchill] não viu nenhuma razão por que as velhas glórias da Igreja e do Estado não pudessem ser reconciliadas com a democracia moderna; ou por que as massas do povo trabalhador não se pudessem tornar nos principais defensores dessas antigas instituições através das quais as suas liberdades e o seu progresso tinham sido alcançados. É esta união entre o passado e o presente, entre a tradição e o progresso, esta corrente de ouro [golden chain], até agora nunca quebrada, uma vez que nenhum esforço indevido lhe foi imposto, que tem constituído o mérito singular e a qualidade soberana da vida nacional inglesa.”[4]

Neste sentido, Winston Churchill foi basicamente um intérprete e herdeiro do que o historiador A. L. Rowse chamou de “o espírito inglês”. Rowse argumentou que “os observadores mais favoráveis e, por isso, mais penetrantes do espírito inglês foram americanos – estavam suficientemente perto para saber, e suficientemente fora para ver: Washington Irving, Nathaniel Hawthorne, Henry Adams, Henry James – e no nosso tempo, o mais filosófico e reflexivo de todos, George Santayana”. A característica distintiva deste espírito inglês é a ausência de “angst” ou “ennui”:

“No cerne do espírito inglês está a felicidade, uma fonte profunda de contentamento com a vida, que explica o desejo mais profundo do inglês, o de que o deixem sozinho, e o de deixar os outros entregues a si mesmos desde que não perturbem a sua tranquilidade.”[5]

Como expuseram Bagehot e Oakeshott, trata-se de uma disposição para desfrutar (a disposition to enjoy), um sentimento interior de felicidade, da celebração da vida e do privilégio de poder desfrutar de um modo de vida que é de cada um, que lhe é familiar, que não lhe foi imposto do exterior. É um temperamento de cepticismo em relação às aventuras políticas, modas intelectuais, esquemas de perfeição, e em relação a qualquer género de especialista que alegue saber melhor como é que se deve organizar a nossa educação, a nossa cultura e a nossa vida espiritual. Numa palavra, trata-se de uma política de imperfeição que intencionalmente não confia em esquemas de perfeição, e que emerge de uma disposiçãoo para usufruir a liberdade – e, por esse motivo, para a defender a todo o custo se e quando ela estiver ameaçada.

A tradição de liberdade

Resumindo, o propósito deste livro é o de apresentar uma argumentação intelectual para a democracia liberal. Pretende sustentar que se pode encontrar uma boa argumentação fora do contexto do racionalismo dogmático e do seu homólogo, o relativismo. E pretende também sustentar que é possível fazê-lo e que já foi feito pela tradição anglo-americana de liberdade sob a lei.

Neste sentido, espero que este livro possa contribuir para contrariar o clima de suspeição e hostilidade contra os chamados anglo-saxões, um clima tão frequente em muitos círculos da Europa continental. Mas não é minha intenção fomentar uma espécie de clima oposto de anti-europeísmo. Vale a pena relembrar o que disse Winston Churchill no início da sua A History of the English-Speaking Peoples:

“Todas as nações ou grupo de nações têm a sua história para contar. É necessário, para aqueles que compreendem os problemas, perigos, desafios e oportunidades com que hoje nos confrontamos, ter conhecimento das adversidades e dos esforços. Não tem como objectivo instigar um novo espírito de supremacia, ou criar um clima no estudo da história que favoreça a ambição nacional em detrimento da paz mundial.”[6]

Além disso, gostaria de lembrar que, entre os catorze autores estudados e elogiados neste livro, sete deles não são originalmente britânicos ou americanos, mas europeus continentais. Há dois franceses (Aron e Tocqueville), dois alemães (Strauss e Dahrendorf), dois austríacos (Popper e Hayek) e um letão (Berlin). Ao elogiar e tentar compreender a tradição de liberdade anglo-americana, espero contribuir para um melhor entendimento da tradição de liberdade – uma tradição que pertence a todos os que prezam a liberdade. Para resumir, partilho a opinião de Timothy Garton Ash que tem chamado a atenção para a importância da unidade, e da diversidade nesta unidade, do Ocidente, a que ele correctamente prefere chamar de Mundo Livre.[7] Uma das principais convicções deste livro é a de que a tradição de liberdade anglo-americana é um dos principais pilares do nosso Mundo Livre.

[1] Em Anglomania: A European Love Affair (New York: Random House, 1998), Ian Buruma dá-nos um excelente resumo, interessante e informativo, do impacto que a tradição anglo-americana (sobretudo inglesa, neste caso) teve em várias gerações de anglófilos na Europa. Por outro lado, James W. Ceaser dá-nos um excelente resumo da reacção na Europa contra a tradição anglo-americana (sobretudo americana, neste caso) na sua excelente obra Reconstructing America: The Symbol of America in Modern Thought (New Haven & Londres: Yale University Press, 1997).

[2] A. Quinton, “Political Philosophy”, Anthony Kenny (ed.), The Oxford Illustrated History of Western Philosophy, (Oxford, Oxford University Press, 1994), 327.

[3] Gertrude Himmelfarb, Victorian Minds: A study of intellectuals in crisis and ideologies in transition, [Chicago: Ivan R. Dee, 1995 (ed. Or: Knopf, 1968)], p. 292.

[4] Winston S. Churchill, Thoughts and Adventures (Londres: Thornton Butterworth, Ltd., 1934), p. 52.

[5] A. L. Rowse, The English Spirit: Essays in History and Literature (Londres: Macmillan, 1945), p. 36.

[6] Winston S. Churchill, A History of the English-Speaking Peoples, (Nova Iorque: Barnes & Noble, 1993 [Or. Ed., 1956]). Pp. XIX-XX.

[7] Timothy Garton Ash, Free World: Why a crisis of the West reveals the opportunity of our time, Londres: Allen lane, 2004

João Carlos Espada, Honorary Officer of the Civil Division of the Order of the British Empire (OBE), é diretor do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa e presidente da International Churchill Society of Portugal.