por Vinícius Müller

Dias atrás, em meio à paralisação que tomou o país, uma cena se transformou em reflexo da confusão que, por vezes, suspende nossa anterior racionalidade. Nela, um grupo de supostos caminhoneiros manifestava seu desejo de que houvesse uma intervenção militar ao mesmo tempo em que cantava a famosa canção “Pra não dizer que não falei das flores”, de Geraldo Vandré, símbolo da resistência ao governo militar que vigorou no país entre 1964 e 1985. As reações de estranhamento são variadas, mas duas são frequentes. Uma aponta para a ignorância dos manifestantes. Algo como ‘o brasileiro precisa estudar’. Outra, menos pernóstica, tenta identificar elementos que unam ‘esquerda’ e ‘direita’, ou defensores de uma intervenção militar em nossos dias e os símbolos tradicionais da resistência à intervenção militar feita no passado. Os elementos que os unem são variados e conhecidos: certa ingenuidade sebastianista, nacionalismo antiquado, crença no estado providência, traços de autoritarismo. Contudo, o estranhamento causado pela cena reflete, antes disso, uma insistência em usarmos uma classificação binária como ferramenta voltada ao entendimento das aparentes contradições da sociedade. Em outras palavras, o problema pode não estar no fato de que defensores de uma intervenção militar usem símbolos que historicamente foram associados à resistência ao governo militar. A troca e a associação entre elementos aparentemente contrários foram comuns ao longo da História. O problema é a insistência em analisarmos a sociedade a partir da divisão que criamos, sem questionarmos que o erro não está na ignorância ou na confusão dos caminhoneiros, e sim no método que usamos para entender a sociedade e os indivíduos.

Três histórias, entre tantas, podem ilustrar os limites e equívocos metodológicos vinculados a essa divisão, cuja representação mais conhecida é a ‘luta de classes’.

Uma delas está magistralmente apresentada em um capítulo seminal de Winston Fritsch, contido em A Ordem do Progresso (obra organizada por Marcelo de Paiva Abreu, Editora Campus/Elsevier). Fristch faz uma fulminante crítica ao modo como Celso Furtado entendia a relação entre o poder econômico dos produtores de café de São Paulo e os rumos da política econômica dos governos da chamada Primeira República (1894-1930). Para Furtado, a justaposição entre o poder econômico dos produtores de café, o poder político das oligarquias cafeeiras e os rumos da política econômica voltada à proteção do principal produto de exportação do país, sinalizava o predomínio de uma ‘classe’ sobre as outras e o modo como ela utilizava o Estado para garantir privilégios públicos. Segundo Furtado, tamanha prerrogativa teria sido, ao mesmo tempo, representada pela ‘socialização das perdas’ e apresentada como a causa do destaque econômico de São Paulo. No primeiro caso, ao usar o poder público para garantir facilidades à exportação de café, os custos teriam sido divididos entre todos, independentemente de estarem vinculados ou não à produção cafeeira. Por isso, Furtado conclui que o poder político dos cafeicultores teria garantido à principal região produtora o posto de estado economicamente mais desenvolvido do país. Um claro exemplo de sobreposição dos interesses de uma ‘classe’ sobre todas as outras por meio da concentração econômica e do controle sobre o poder político.

O problema apontado por Fritsch na análise de Furtado é que não havia no plano geral uma concordância de objetivos e interesses entre as variadas oligarquias espalhadas pelo território. Mesmo que houvesse, em linhas maiores, um acordo político que garantia o apoio das oligarquias regionais aos representantes da cafeicultura, a adesão a esse acordo variou ao longo do tempo e foi muito diversa entre as diferentes oligarquias. O poder de negociação política, a estrutura econômica e as pressões sociais eram diferentes em cada região, de modo que a aderência ao projeto da ‘classe’ oligárquica comandada por São Paulo foi diferente por parte da oligarquia sul-rio-grandense se comparada à oligarquia nordestina, por exemplo. Além disso, em escala menor, mesmo entre os cafeicultores de São Paulo – representantes máximos da oligarquia dominante – não havia concordância em relação aos interesses que defendiam. Isso porque entre eles havia diferentes maneiras de alocação dos recursos. Alguns se mantiveram quase que exclusivamente voltados à produção do café. Outros tantos dividiram seus interesses entre o café e os serviços urbanos na capital paulista, como saneamento, negócios imobiliários e energia. Ouros tantos, às vezes os mesmos, ainda se voltaram aos serviços financeiros – os bancos – e à indústria. Essa diversificação fez com que, ao longo das primeiras décadas do século XX, o que parecia, a princípio, o resultado de uma sobreposição entre interesses econômicos unificados e uma política econômica representante de tais interesses fosse, na verdade, o próprio equilíbrio entre estes variados interesses, que, ora pendiam para a defesa do setor agrícola tradicional, ora para a defesa do avanço de setores novos, como o financeiro e o industrial. Se em alguns momentos tais interesses puderam ser contemplados pela mesma política econômica, em outros foram antagônicos, o que gerou discussões calorosas sobre os rumos da política econômica do país.

Tais variações econômicas tornaram inviáveis as análises reducionistas que apontam a convergência entre os interesses de uma ‘classe’ – as oligarquias, representadas pelos cafeicultores – e a política econômica adotada pelo governo republicano. Até porque, em meio a tal diversificação, outros personagens apareceram. Entre eles, os imigrantes e seus descendentes, que, se no início estiveram ligados ao trabalho nas fazendas de café do interior paulista, ao longo do tempo se envolveram com outras atividades econômicas. Foi assim, por exemplo, com o avanço dos imigrantes sobre atividades comerciais. No início, à própria comercialização de café em seu trajeto entre a produção e a exportação pelo porto de Santos. Nesse caso, os imigrantes apresentavam imensa vantagem, pois, ao terem algum tipo de escolarização em sua região de origem – que reproduziram aos seus descendentes no Brasil –, manipulavam com destreza relativa ferramentas importantes aos negócios, como aquelas ligadas à contabilidade. Além disso, também operavam com maior facilidade elementos tecnológicos da maquinaria ligada à produção do café, assim como ao funcionamento das ferrovias. Desse modo, muitos enriqueceram a partir do oferecimento de serviços mais especializados do comércio e da indústria. Essa segunda história, tão bem contada, entre outros, por Warren Dean em sua obra A Industrialização de São Paulo (Editora Difel), aponta para a ascensão de uma elite de imigrantes e descendentes que, no encontro com a elite paulista mais tradicional e ligada à produção de café, formou uma nova elite mais diversificada tanto em sua origem quanto em suas atividades econômicas. Fazendeiros, imigrantes, industriais, comerciantes, banqueiros e investidores. Variações suficientes para tornar tal grupo muito heterogêneo, o que nos impede de o enxergarmos como internamente coerente e defensor do mesmo interesse. Em suma, não havia homegeneidade de ‘classe’ nem entre os oligarcas brasileiros, nem entre os oligarcas do café. Muito menos entre membros da elite econômica paulista, formada por tantas atividades e origens que tornavam impossível uma uníssona defesa de interesses por meio de uma única política econômica.

A terceira história se aproxima das outras duas. Ela confere a elas alguma humanização e dinâmica histórica. Imaginemos um imigrante vindo da Alemanha em fins do século XIX ou início do XX para trabalhar nas fazendas do interior paulista. Depois de 20 anos de trabalho, consegue alguma recompensa, mesmo que não houvesse uma Lei Trabalhista. Era a década de 1920, período no qual uma grande reforma educacional foi feita pelo estado de São Paulo. Tal reforma ampliou a oferta de vagas nas escolas públicas de ensino básico, formando o que os antigos chamavam de Grupo Escolar. Também inspirou outros estados a reproduzirem políticas educacionais parecidas. Os resultados da política educacional paulista, mesmo aquém das necessidades, de fato ampliou o número de crianças na escola. Inclusive os filhos dos imigrantes. Aquele alemão do interior de São Paulo, recompensado após 20 anos de trabalho, se aventura a colocar alguns de seus filhos na escola, ampliada pela reforma da década de 1920. O resultado é que alguns de seus filhos, dez anos depois, tiveram o equivalente ao atual Ensino Médio. Esse já era um distintivo educacional suficiente para colocar tais indivíduos na disputa por oportunidades de trabalho mais sofisticadas e financeiramente vantajosas. Elas estavam, em resumo, na indústria – que cresceu significativamente sob o governo Vargas – assim como estiveram combinadas com o avanço da legislação trabalhista. Dessa forma, esses filhos de camponeses imigrantes, em suas vidas adultas, formaram uma mão de obra intermediária nas indústrias paulistas. Em dez ou quinze anos, se transformaram em membros dos estratos medianos da sociedade. Nos anos 50, acessaram ao mundo maravilhoso do consumo estimulado por Juscelino Kubitschek. Seus filhos, netos dos imigrantes, nasceram na ‘classe’ média. Os filhos dessa classe média, mesmo que tenham enfrentado as agruras da falta de democracia do regime militar, assim como da falta de esperança econômica dos anos 80, sobreviveram ao assumirem as cadeiras das universidades nos 90. Em três ou quatro gerações, deixaram de ser imigrantes camponeses e se transformaram em ‘classe média’ urbana, com passagem pelo chão da fábrica. Hoje, muitos de seus descendentes são advogados, publicitários, professores, médicos, etc. Pedir a eles que representem e defendam os mesmos interesses ou que tenham a coesão que, supostamente, os identificaria como membros de uma ‘classe’ é contrário à História.

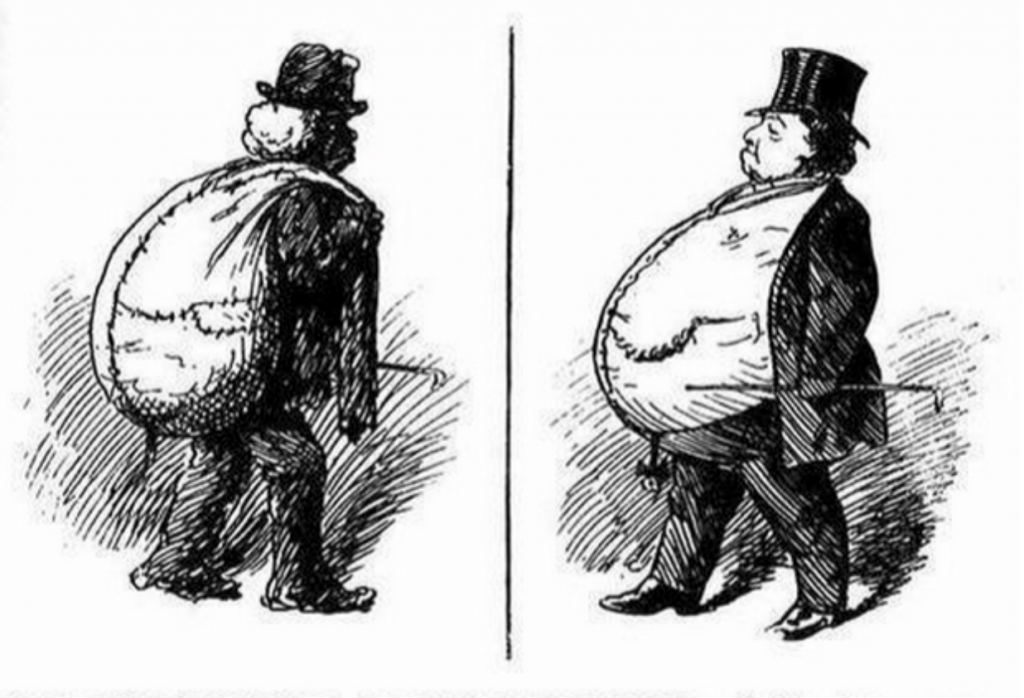

É certo que tal maneira de antagonizarmos os grupos e creditarmos a eles coerência – ou a falta dela – não foi criada pela suposição da ‘luta de classes’. Mas, a insistência em assim pensarmos o que ocorre ou já ocorreu na sociedade está diretamente ligada à reprodução e à vulgarização de seus princípios básicos. Portanto, insistirmos neste modo de dividir a sociedade em grupos supostamente coesos e homogêneos, dotados de uma consciência ‘em si’ e ‘para si’ e donos de símbolos que os distinguem e os isolam (canção contra o governo militar não pode ser entoada por quem defende intervenção militar 60 anos depois!?) mais dificulta o entendimento da nossa história e, por consequência do nosso presente, do que exprime uma verdade social. Tanto horizontalmente (aquilo que ocorre, ao mesmo tempo, com pessoas diferentes), como verticalmente (aquilo que ocorre com as mesmas pessoas ao longo da História), é improvável que enxerguemos tais características da ‘consciência’. Ao contrário, existem tantos interesses, objetivos, percepções e ideias entre uma ‘classe’ e outra que é mais fácil, se olharmos bem, encontrarmos a zona comum entre elas do que alguma ‘verdade’ intrínseca à elas. Por isso, o título deste artigo talvez devesse ser outro. No lugar de “Quando a ‘luta de classes’ nos atrapalha” seria o caso de mudar para uma interrogação: “Quando a ‘luta de classes’ nos ajuda a realmente entender a sociedade?” A resposta seria: quase nunca.