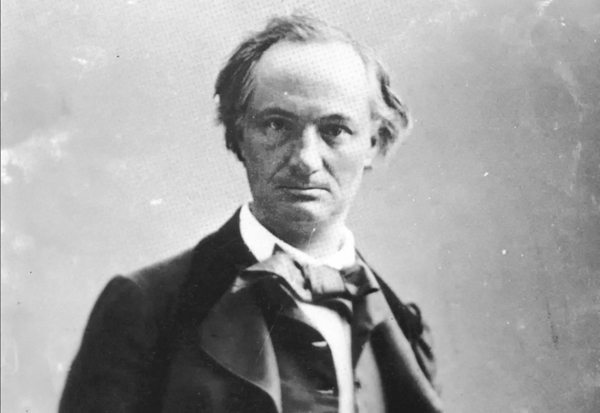

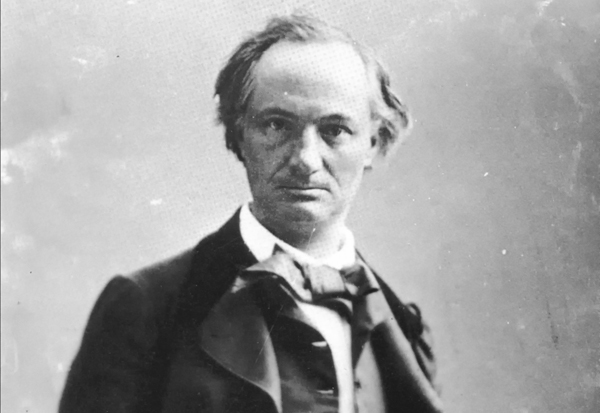

por Rodrigo de Lemos

A ideia de modernidade em Baudelaire define-se por duas negações. Se, por um lado, sua estética pode apresentar mais de uma afinidade com o realismo por seu interesse pelo mundo contemporâneo, sua recusa à pretensão estritamente mimética do desenho distancia-o de pintores como Courbet ou Millet. Vive no seu pensamento o gosto pelo grande e pelo nobre que caracteriza muito da pintura neoclássica, de um David ou de um Ingres; ao mesmo tempo, Baudelaire assinala ao artista o desafio de descobrir o épico para além do Lácio ou da Hélade, mas em sua própria época. Nas suas palavras, trata-se para os artistas em tempos democratizantes de buscar o heroísmo da vida moderna.

Baudelaire responde a essa exigência por meio de uma dialética entre o temporário e o permanente na obra de arte. “Eu sou bela, ó mortais!, como um sonho de pedra”, diz a Beleza, essa divindade impassível cujo “olhar, largo olhar” é feito de “clarões eternais” (“A Beleza”, As Flores do Mal, tradução de Jamil Haddad). Eis um dos aspectos do belo: mineral, imóvel, perene, como um sonho de pedra. O outro é o componente efêmero ou, mais precisamente, histórico: a Beleza atemporal somente pode florescer em solos específicos; cada era, cada cultura, por exótica que nos pareça, engendra sua forma própria do belo. Sem o componente variável, próprio à circunstância, a Beleza seria pura abstração ou derivaria em estereotipia – é o pecado de muito da arte neoclássica. Sem a parte de eterno, ela se degrada em uma girândola de modas, ou, pior ainda para Baudelaire, em culto do Progresso – em modernismo.

Para Baudelaire, apreender o elemento relativo da Beleza solicita do homem europeu um descentramento semelhante àquele instaurado pelo Montaigne de “Os Canibais” ou por Montesquieu em Cartas persas e propalado por parte da antropologia no século XX. A fim de captar a forma de Beleza própria a uma cultura, devemos transportar-nos em espírito ao meio em que ela apareceu, buscar entende-lo como que de dentro. O curioso é que, em Baudelaire, o mundo da técnica e da metrópole exigia da sensibilidade estética ocidental do século XIX, cultivada no cânone clássico, um deslocamento não muito distinto daquele necessário ao estudo das artes da Oceania. Essa nova disposição interior para contemplar a Beleza do radicalmente distante e do imediatamente familiar, Baudelaire a chama de romantismo ou simplesmente de modernidade (os dois termos são até certo ponto permutáveis). Um tal paradoxo atravessará uma parte importante da arte moderna, e movimentos como o cubismo e o surrealismo saberão compor seus efeitos de surpresa com elementos emprestados tanto ao artefato arcaico quanto às produções da indústria.

A noção de artista moderno como aquele que extrai o permanente da circunstância imediata cruza as distinções tradicionais quanto aos níveis de cultura. Artista moderno pode ser Constantin Guys, homem do mundo e homem das multidões, flâneur que embeleza os jornais com croquis da vida elegante, compostos por meio daquela vaporização do eu que, para Baudelaire, leva o homem de criação a fragmentar-se na turba: “Da vaporização e da centralização do eu. Tudo reside nisso.” (Meu Coração desnudado). Artista moderno pode ser igualmente Delacroix, herdeiro de Rubens e da grande pintura europeia, moderno não somente pela inclinação aos temas políticos e shakespearianos que o drama histórico de Hugo à mesma época introduzia com grande resistência nos palcos franceses até então dominados pela tragédia, mas sobretudo por uma nova forma de sentir, violenta e tumultuosa, traduzida na tela por um uso espiritual da cor, pelas linhas rompidas, intermitentes.

A busca da modernidade é um fator de unidade entre a crítica e a poesia de Baudelaire. Se é ocioso empenhar-se em situar o ato fundador da poesia moderna, é inegável que sua obra é um ponto de inflexão inegociável na história da expressão poética. Não só porque, depois dos poemas em prosa de O Spleen de Paris, poesia e verso deixam progressiva e irresistivelmente de se pressuporem mutuamente, mas sobretudo pela relação com a linguagem que Baudelaire lega a toda uma linhagem importantíssima de poetas, franceses e depois estrangeiros. Mallarmé, Verlaine e Rimbaud (que o considera um verdadeiro Deus) aprenderão com ele a erigir a palavra em centro irradiador de sentidos vários e de sugestões inefáveis, por assim dizer musicais; constituirão, assim, eles e seus epígonos, todo um momento da poesia francesa, que será também todo um momento da poesia mundial. Ao início do XX, literaturas tão diversas quanto a russa, as latino-americanas ou a chinesa terão seu movimento simbolista, que é também seu momento gálico; a sombra da França se confunde então à sombra de Baudelaire. Sob sua influência, a lírica francesa moderna se constitui como lírica moderna universal.

As novidades temáticas de Baudelaire não contribuíram pouco para isso. O mundo moderno já triunfara no romance com Balzac, o qual, longe de se interessar exclusivamente pelas complicações de alcova das classes ociosas, extrai uma espécie de sentimento épico da luta áspera pela glória e pela sobrevivência no capitalismo: o pagamento de uma letra de câmbio não desperta em seus livros menores terror e compaixão do que o embate entre Heitor e Aquiles. Esse mesmo triunfo, na poesia, esperou Baudelaire, que soube colher a emoção lírica não na natureza, mas na paisagem urbana, essa segunda natureza terrível, com suas transformações destruidoras como o mar, suas existências estranhas, solitárias. Esse gesto repercutirá em toda parte – em Portugal, na poesia da brassserie e do lampião a gás de um Cesário Verde; na evocação por Konstantinos Kaváfis do desejo vagabundo por desconhecidos em cafés e em hotéis duvidosos; nas deambulações do primeiro Eliot “sob a névoa marrom” de uma “cidade irreal”, calcada no modelo da metrópole fantástica dos “Quadros parisienses” ou de O Spleen de Paris. Por todo o mundo ocidental, onde quer que os poetas sentissem a máquina formidável da modernização esmagando e recriando espaços e formas de vida, Baudelaire forneceu-lhes um léxico e uma atitude, condoída e fascinada, para poetizar os traumatismos e as virtualidades desse processo: “A velha Paris se foi. (A forma de uma cidade/ muda mais, ai de mim, que o coração de um mortal.)” (“O Cisne”, As Flores do mal). Respondeu assim àquele projeto que enunciara em seus escritos sobre a arte, o de elevar o mundo que tinha sob os olhos à dignidade estética da Antiguidade.