por José Francisco Botelho

“Ora, ora, vejam só”, disse Deus de Si para Si, contemplando a operosa humanidade, nos tempos pitorescos em que nossos ancestrais bíblicos ainda molhavam os pés nos charcos remanescentes do Dilúvio; “os humanos formam um único povo e têm uma única língua; e, assim sendo, tudo o que tentarem realizar estará dentro de seu poder. Vamos, então, descer à Terra e confundir sua língua, para que não possam entender uns aos outros”. Todos recordam, naturalmente, as circunstâncias imediatas que levaram o Criador a instituir a confusio linguarum. Naquela época desprovida de passaportes, taxas de câmbio e acordos alfandegários, a petulante raça humana havia se reunido em um formidável canteiro de obras, na região de Sinear: com tijolos e piche, começaram a construir uma grande cidade, e nela decidiram erguer uma torre, tão alta que roçasse os céus.

Deus – Cujo humor, no Antigo Testamento, costumava ser um tanto cortante – tratou de pôr um fim àquela extravagância arquitetônica. “E assim o Senhor os dispersou por toda a terra, e pararam de construir a cidade. Por isso, ela foi chamada Babel: porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo”. Ao castigar a hybris de suas criaturas, o Senhor também garantiu emprego (ao menos, sazonal) para toda uma categoria de profissionais futuros: os tradutores.

A nostalgia de uma língua universal, pré-babélica, em cujo seio todas as incompreensões humanas fossem redimidas, haveria de se abater a intervalos regulares sobre o Ocidente (e suas vizinhanças). O hebraico, o chinês, o egípcio e o sânscrito foram identificados, em diferentes momentos, com esse idioma primordial, cuja estrutura exprimiria à perfeição o próprio arcabouço da realidade.

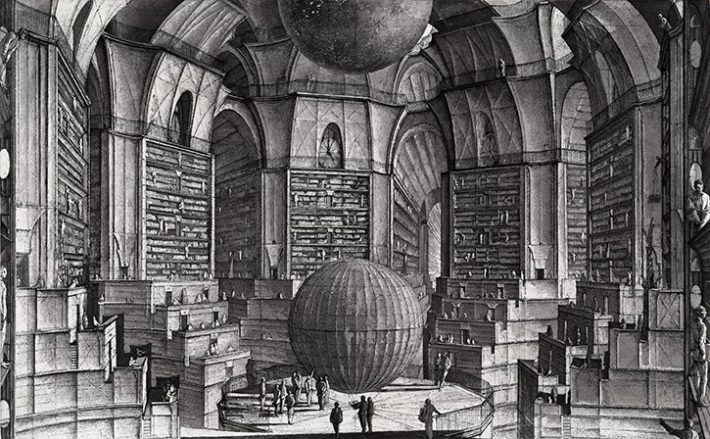

Alguns pensadores excêntricos, na impossibilidade de recuperar a língua perdida de Adão, tentaram inventar-lhe substitutos racionalmente fantásticos. No século XIII, o franciscano Raimundo Lúlio, Doctor Illuminatus da Igreja, concebeu uma estranha “máquina de pensar”, cujo objetivo era combinar ideias universais, montando e desmontando conceitos, numa espécie de comunicação puramente lógica que transcendesse a divisão de línguas e de culturas. Sua intenção era usar a Máquina para facilitar a conversão dos muçulmanos ao cristianismo ? mas acabou sendo apedrejado no Norte da África por uma multidão que falava apenas em árabe.

Quatro séculos depois, o polivalente jesuíta Athanasius Kircher tentou desfazer a maldição de Babel alinhando números, pontos e símbolos crípticos: criou uma língua sem fonemas, formada por abstrações remissivas, em cuja sintaxe impronunciável redigia suas cartas, para horror e desalento dos destinatários. (Os interessados nessas frustradas, mas simpáticas aventuras da erudição podem consultar o excelente livro de Umberto Eco, A busca da língua perfeita na cultura europeia.)

No que diz respeito ao ofício da tradução, há duas maneiras iniciais de interpretar o mito de Babel. É possível imaginar que o ato de traduzir, ao colocar duas línguas em íntimo contato, almeje encontrar uma brecha, um lampejo, um caminho de volta àquele estuário original de comunicação pura, em que todos os sentidos estivessem igualmente acessíveis a todas as mentes humanas. Sob esse ponto de vista, a tradução seria uma forma de reverter ? ainda que momentaneamente ? a babelização do mundo. Além do tremedal das línguas, o tradutor arguto poderia discernir e recuperar as formas e as ideias, em sua nitidez pré-verbal.

Também é possível, contudo, interpretar as coisas da forma inversa. Podemos dizer, sem quebra de verossimilhança, que a tradução celebra a condição babélica do ser humano: por meio dela, constatamos que existe em cada língua algo de particular, algo de irrepetível, algo de infinitamente idiossincrático. Cada idioma tem uma personalidade própria e nos coloca em contado com determinada faceta da experiência humana no mundo; ou, como escreveu o filólogo V. V. Ivanov: “Cada língua constitui um determinado modelo do Universo; e, se temos 4 mil modos diferentes de descrever o mundo, isso nos torna mais ricos”. A punição divina seria, na verdade, uma bênção: por tentarmos chegar aos céus, ganhamos a multiplicação dos mundos na diferenciação potencialmente infinita das línguas.

Existe também uma terceira forma de pensar, que é a minha: a tradução simultaneamente celebra e transcende o mito de Babel. Ela aponta para um substrato misterioso e unânime, uma reserva ancestral de compreensão e experiência que subjaz a todas as línguas; e ao mesmo tempo, sublinha e intensifica a riqueza e a variedade, a expressão peculiar e personalíssima de cada idioma. Apanha-se a estranheza essencial de uma linguagem e tenta-se reinventá-la em outra; e aí ocorre a alquimia das grandes traduções: em vez de domesticar o que é estranho, elas contaminam de estranhamento o que nos é familiar e criam algo novo. Curiosa, essa dádiva que Deus nos deu em forma de castigo e que nos permite imitar ousadamente o Criador, como os arquitetos de Babel.