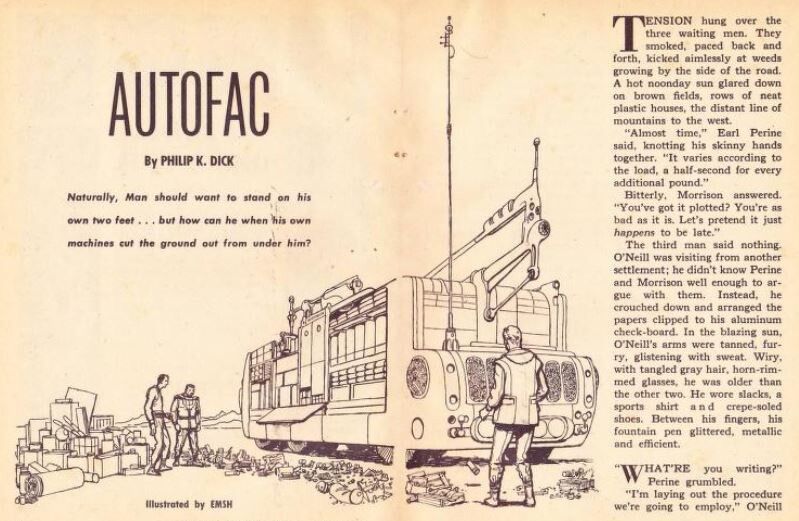

A ficção, como é de se esperar, já havia se adiantado à disputa entre homem e máquina. No conto “Autofab”, escrito em 1955 por Philip K. Dick (1928-1982), mestre da ficção científica e autor de narrativas distópicas, uma máquina faz o trabalho dos humanos, mas não há da parte dela “qualquer tentativa sentimental” de se assemelhar a eles. Aliás, ela se apresenta como “uma máquina de coleta de dados capaz de se comunicar de forma oral”.1

Recentemente, o uso de inteligência artificial para tradução simultânea em eventos organizados por agências e intérpretes levou o Sindicato de Tradutores (SINTRA) a demonstrar seu espanto e repúdio àquilo que considera desmerecer toda uma classe de profissionais. Entre outros argumentos, a entidade aponta que a ferramenta, ainda em seus passos inicias, é algo “temerário”, uma vez que pode prejudicar aqueles que dedicam décadas de estudos para se profissionalizar.

A máquina da ficção de Philip K. Dick se assemelharia, em seus propósitos, à inteligência artificial que temos hoje e que vem causando tantos questionamentos e debates como esse envolvendo o sindicato. Ambas parecem tomar explicitamente o lugar dos humanos, sem nenhuma tentativa de imitação sentimental. Por isso, aliás, ostentam, sem nenhum pudor, o fato de que não são humanas. Como esclarece a máquina do conto de Dick, “não adianta achar que este receptor é humano e tentar discutir algo com ele, pois não está equipado para isso. Apesar de ter propósitos, não é capaz de pensamento conceitual. Pode apenas reorganizar material já à disposição”.

Os humanos de “Autofab” sabiam que “estavam em segundo lugar”, porém não todos, já que os donos da máquina, obviamente, dominavam o mundo e tinham perfeita consciência disso. A forma que as personagens encontraram de resistir à máquina e recuperar seu protagonismo na história foi a de colocá-la à prova, a fim de mostrar o seu limite e por fim retirar-lhe o poder. Então, uma das personagens propõe a outra, ambas humanas: “Escreva: ‘O produto está totalemente azorraguado‘”. O colega pergunta o que isso significa e o outro responde: “É uma falsificação semântica, a fábrica não vai ser capaz de entender. Talvez assim a gente consiga travar os trabalhos”.

De fato, a máquina não conseguiu entender o termo “azorraguado”, já que este, recém-inventado, não era familiar à rede — assim, como já era esperado, ela teve de interromper a discussão sobre a produção de leite, então em curso. Restava à máquina, neste caso, solicitar aos seus interlocutores humanos mais informações: “você pode apresentar uma análise factual do leite em termos de elementos específicos que estejam presentes ou ausentes?”.

O diálogo entre a máquina e os humanos, na distopia de Philip K. Dick, poderia ser retomado hoje, portanto, quando discutimos nossa relação com a inteligência artificial, a qual começou a ser usada para traduzir quaisquer tipos de textos, sem interferência ou controle de humanos. Na tradução de literatura, as palavras em si e as suas diferentes combinações demandam atenção especial do leitor-tradutor para serem devidamente apreendidas, já que a riqueza da arte verbal não se separa da amplitude semântica e formal, alimentando-se tanto do duplo sentido quanto de jogos sonoros, repetições rítmicas etc.

No conto de Dick, os personagens humanos, colocados em papel subalterno, tentam dar início a uma discussão teórica com a máquina. Ela, contudo, conforme já era esperado, se mostrou completamente incapaz de desenvolver a discussão, voltando sempre ao mesmo ponto, numa espécie de transe que punha em xeque a sua autonomia e criatividade. A máquina acabou admitindo a sua impotência, não tendo mais nada a dizer sobre o assunto.

Ou seja, as novas reflexões introduzidas no diálogo venceram a máquina. A “moral” do breve episódio resumido parece-me evidente: a máquina, diante do impasse criado pelos seus interlocutores humanos, foi incapaz de buscar uma resposta inventiva e inteligente que solucionasse o desafio proposto. Mas a questão não é tão simples assim, como, aliás, o próprio Philip K. Dick, que está longe de ser um autor maniqueísta, previu na sua ficção.

O fato é que, na atualidade, a inteligência artificial parece ainda fadada a ficar numa camada superficial da linguagem, encarando-a mais como um instrumento do que como um campo artístico com múltiplas finalidades além da comunicação imediata. Para que a IA possa dar conta das muitas camadas de sentido, ela precisará saber fazer conexões inventivas e táticas entre os termos envolvidos, tanto no nível textual quanto no contextual.

A IA do futuro precisará ser também muito versada em teorias da literatura e em questões filosóficas, históricas, sociológicas. Será preciso, igualmente, que ela “coloque em dúvida” ou questione o sentido primeiro ou literal das palavras. Não sabemos até que ponto ela já aprendeu, seguindo o exemplo dos críticos e dos tradutores, a desconfiar da linguagem da comunicação, pois, sem essa desconfiança, ou dessacralização, não existe literatura, que é sempre uma reinvenção da língua a partir de uma exploração de sua riqueza intrínseca.

A partir de testes que eu própria venho realizando no campo da interpretação e da tradução, sinto-me autorizada a afirmar que a inteligência artificial ainda (ainda!) não é capaz de explorar satisfatoriamente as dimensões semânticas e expressivas das palavras. É claro que ela poderá vir a fazê-lo, porém, só o conseguirá quando nós, meros humanos, passarmos a alimentá-la de boa vontade (não sabemos a que preço) com todas as reflexões que nosso trabalho com a linguagem requer e impõe, no dia a dia do trabalho de tradução (para me ater à perspectiva desse campo profissional).

A inteligência artificial que, neste momento, ainda não consegue perceber com o discernimento necessário a flutuação dos sentidos num texto, mostra uma incapacidade evidente para o “pensamento conceitual”, como diria Michel Foucault. Ainda assim, essas máquinas são eficazes quando se põem a reorganizar material já à disposição, respondendo de maneira muitas vezes satisfatória às questões propostas por seus usuários.

O tradutor também reorganiza material à sua disposição quando inicia o seu trabalho, na medida em que já possui internalizada uma série de modelos. Mas o tradutor é um pesquisador, um erudito, um curioso. Para ele, a função da tradução é, obviamente, levar um texto de uma língua para outra, mas, por trás desse ato, poderá haver algo tão indispensável quanto essa tarefa “primária”: a fruição intelectual e artística. A tradução, sobretudo a de obras literárias, é também uma arte, e a sua prática exige um amplo repertório estético e conhecimentos técnicos específicos, vale dizer, uma teoria e uma formação adequadas.

Por isso, considero válido o conceito de tradução como “pararte”, conceito desenvolvido por Sérgio Medeiros: “A palavra pararte compõe-se de duas outras — par + arte —, e refere-se a algo (um texto, no caso) que é o ‘par’ de outro (poema, conto, romance…). A pararte, grosso modo, faz par com a arte, sendo ela, contudo, também arte, mas na condição de arte criada por um/a parautor/a, que trabalha com um/a autor/a. Ambos dançam… Dança a autora/o autor, por assim dizer, com um par que a/o tirou para dançar, nas páginas de um livro impresso ou digital, que imagino bilíngue”.

Voltando ao conto de Philip K. Dick, o usuário humano explica à máquina o sentido do neologismo “azorraguado”, que é um tipo de leite, mas a máquina não muda de opinião em relação ao tema, em relação a nada, pois, para ela, a única coisa que importa é que instruções originais gravadas descrevam o leite como essencial para a dieta humana.

Desesperado, um humano reage: “Como podemos encontrar outras fontes? Vocês [as máquinas] têm tudo esquematizado. Estão no comando desse espetáculo todo”. Um colega de profissão decide destruir a máquina, mas, nessa altura, existiam na Terra poucos humanos, enquanto as máquinas proliferavam à vontade, além do que apareciam também “máquinas microscópicas, menores que formigas, menores que alfinetes, que trabalhavam com energia e um objetivo”.

Não temos como destruir as máquinas de hoje, mas podemos tentar controlá-las, para evitar que nos tornemos apenas uma “sociedade receptora”, termo usado por Vilém Flusser2. Para esse pensador, a sociedade receptora se constitui em uma massa sem classe que não se concentra em torno da máquina, mas, ao contrário, se dispersa por causa dela.

*

Dirce Waltrick do Amarante é ensaísta, tradutora e escritora. Professora do Curso de Pós-Graduação em Estudos da Tradução e do Curso de Artes Cênicas da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).