por Eduardo Wolf

Foi o maestro Leandro Oliveira, aqui neste Estado da Arte, o primeiro a trazer o assunto à cena esta semana. Em sua sempre prestigiosa coluna das quintas, “Falando de Música”, pudemos ler excepcionalmente o artigo do grande compositor húngaro Béla Bartók, escrito para o New York Times em 1942, sobre suas pesquisas com a coleção de Milman Parry. Parry, um jovem e brilhante classicista então em Harvard, registrou a tradição de poesia oral ainda viva nos Bálcãs em duas viagens nos anos 30 do século passado; encontrou “cantores” de poemas heróicos que declamavam seus mais de 10 mil versos de memória; formulou uma hipótese, e deu-lhe condições de prova muitas e consistentes, de que os poemas de Homero, a Ilíada e a Odisseia, tinham uma expressiva quantidade de versos fixos, “fórmulas” repetidas ao longo do poema em situações similares, as mais das vezes satisfazendo as condições da métrica do poema épico grego. Os versos de assombrosa e imorredoura beleza e força a falar da aurora dos róseos dedos, ou dos heróis e seus patronímicos e epítetos, eram fórmulas poéticas garantidoras da transmissão oral que estariam na base da composição da narrativa da fúria de Aquiles, da honradez de Heitor e da jornada de retorno ao lar de Odisseu.

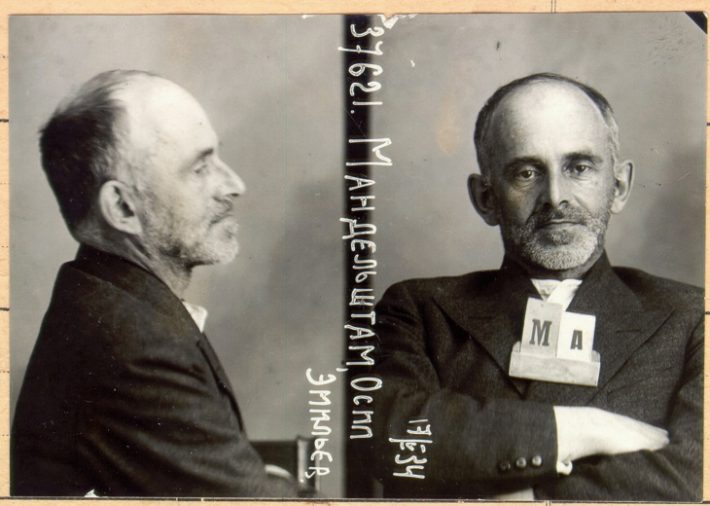

É exigir de nós, produtos de uma educação estruturada em torno do rancor devotado ao passado e da “amnésia planejada”, uma capacidade de imaginação quase delirante compreender assim a poesia oral. Quer dizer que a sobrevivência de uma tradição poética tão indissociável de nossa ideia mesma de civilização, como é o caso de Homero, dependeu de, algum modo, das artes da memória? Como recorda o artigo de Gilles Lapouge para o caderno Aliás hoje, em pleno século XX, a sobrevivência da obra de um dos gigantes da lírica moderna, o russo Ossip Mandelstam, foi confiada à palavra viva, antes que ao documento escrito. Brutalmente perseguido pelo regime stalinista, que terminaria por enviá-lo ao gulag em 1937 (ele morreu a caminho), Mandelstam não deixou registros escritos de seus poemas. Foi sua mulher, Nadejda Mandelstam, a responsável por preservar, com devoção quase sobre-humana, a memória dos versos do marido, posteriormente editados em conjunto com outros escritores. Graças a esses esforços, hoje podemos dispor de poemas como este:

“Sol Negro”

Nada pode apagar esta noite

mas ainda há luz em você.

À entrada de Jerusalém

ergue-se um sol negro.

O sol amarelo assusta-me mais.

Acalantos, acalantos, os israelitas

enterraram minha mãe

no templo brilhante.

Em algum lugar que a graça não alcança,

sem sacerdotes que os guiassem,

os israelitas cantaram réquiem para ela

no templo brilhante.

As vozes dos israelitas

ressoaram sobre minha mãe.

Acordei em meu berço,

ofuscado pelo sol negro.

Se há algo de sagrado nesse ritual sacrificial e sublime de invocar nossa memória à tarefa da preservação de um poema ou de uma melodia, o sacerdote supremo desse culto atende pelo nome de George Steiner. É a ele que devemos, aliás, a expressão “amnésia planejada”, como também é a ele que devemos as mais ardorosas e contínuas defesas do papel da memória em nossa educação — de seu caráter formativo, civilizador e criador de laços; em uma palavra, de sua dimensão inequivocamente humana. Poucos foram capazes de uma elaboração tão concisa e profunda na defesa dessa verdade. No livro Éloge de la transmission, que traz um tocante depoimento de Steiner à professora Cécile Ladjali, o autor de Linguagem e Silêncio é preciso:

Saber de cor, em primeiro lugar, é colaborar com o texto de maneira totalmente única. Aquilo que você aprende de cor se transforma em você, e você se transforma com isso para toda a vida. Em segundo lugar, ninguém pode tomar isso de você. Em meio aos canalhas que governam nosso mundo, a polícia secreta, a brutalidade dos costumes, a censura — e essas coisas seguem conosco de variadas formas –, aquilo que sabemos de cor nos pertence. É uma das grandes possibilidades da liberdade, da resistência. Não é necessário sublinhar que os maiores poemas russos de nosso século, precisamente aqueles de Ossip Mandelstam, de Anna Akhmatova e de tantos outros, sobreviveram pelo conhecimento de cor. E “de cor” quer dizer: eu participo da gênese do poema, de sua transmissão, tenho-o em mim.

A sobrevivência dos poemas de Mandelstam são a nota trágica dessa “filologia em ação”, dessa filologia viva que é a salvação internalizada, pela memória, de algo digno de ser preservado e transmitido. O esforço que esteve na origem da criação literária de todo o Ocidente, como vimos em Homero; as energias ainda vivas e atuantes ao longo do século XX nas tradições orais na Bósnia, na África ou no Japão; a Memória, mãe de todas as Musas da criação para os gregos, também foi intimada aos sombrios encontros que o século XX quis com ela marcar.

Como os versos de Mandelstam, preservados da aniquilação totalitária stalinista nos Gulags graças à memória daqueles que o conheciam de cor, uma inteira experiência humana, uma forma de vida total, preservava-se assim, íntegra e digna, em meio ao horror dos campos da morte nazista. George Steiner recorda-os, em mais de um momento, como os “livros vivos”, indivíduos detentores de um saber de tal forma interiorizado — um conhecimento de cor, by heart, par coeur –, que os demais os buscavam para “folheá-los”.

Em nosso Livro da Memória, que imagem poderá se igualar ao poder dessas palavras nunca escritas e jamais esquecidas?