……………

Na parceria do Estado da Arte com a Editora tinta-da-china, trazemos O ‘grande livro’: Caeiro e a teoria poética de Pessoa, um ensaio de Maria Irene Ramalho presente na coletânea Fernando Pessoa e Outros Fingidores, no qual a autora propõe uma inovadora interpretação de Fernando Pessoa e da poesia lírica.

Todos nossos agradecimentos à tinta-da-china, personificada por Catarina Homem Marques e Pedro Serpa, e a Maria Irene Ramalho pela autorização.

………….

……………..

O «grande livro»

Caeiro e a teoria poética de Pessoa

Maria Irene Ramalho

……….

………….

. . . reconstruir consteladamente o universo . . .

Bernardo Soares

Livro do desassossego[1]

……………

…………………..

Em «A arte da ruminação. Os heterónimos pessoanos revisitados » (Ramalho?Santos, 2003a; 2004), referi?me pela primeira vez ao Livro do desassossego como o «livro das ruminações» de Pessoa. Foi o modo que encontrei para pôr em letra de forma aquilo que há muito eu tinha vindo a sugerir e que pretendo agora explorar neste capítulo: que o Livro do desassossego encerra a teoria da prática poética de Pessoa. Por entre esses trechos fragmentários que Pessoa nunca chegou a pôr em livro (o que não quer dizer que não haja um livro),[2] o Livro do desassossego cria um sujeito poético que acaba por não existir, seja porque se esconde em silêncio por detrás de uma poética de ausência, seja porque se faz explodir ruidosamente numa poética de excesso — como se a multiplicidade heteronímica fosse o outro lado de não existir, ou de ser ninguém.[3] Cabe a este ausentado sujeito poético nada dizer, e é assim que ele acaba dizendo tudo o que há para dizer — sobre nós e sobre o mundo — em verso, em prosa e na prosa dos seus versos. O Livro do desassossego é «o Grande Livro que diz que somos», como Teresa Sobral Cunha primeiro leu o difícil manuscrito mais tarde redecifrado por Jerónimo Pizarro (Pessoa, 2008: 325).[4] Em baixo cito como Pizarro lê o referido passo, um acrescento escrito à mão aposto a um trecho dactilografado que trata de asseio e de falta de asseio. A ele voltarei. Mas, primeiro, o tal acrescento manuscrito como Pizarro o leu: «Partir da Rua dos Douradores para o Impossível… Ergue?me da carteira para o Ignoto… Mas isto interseccionado com a Razão — o Grande Livro como dizem os franceses» (itálico meu; Pessoa, 2017: 271). O termo «interseccionado» não pode senão trazer à mente os principais ismos de Pessoa e do modernismo português: «paulismo», «sensacionismo», «interseccionismo». Este último Pessoa um dia descreveu como mais um «método» do que um movimento (Ramalho?Santos, 2003b: 162, n. 25). Método ou movimento, a verdade é que em 1914 Pessoa planeava uma Antologia do Interseccionismo; pela mesma altura, enquanto ele e Sá?Carneiro discutiam a «intersecção entre literatura e política», Pessoa deixa cair o nome de um novo ismo, o qual aparentemente nunca saiu da intimidade das conversas entre Sá?Carneiro e Pessoa, mas que se torna muito interessante no contexto deste meu capítulo. Era esse novo ismo nada mais, nada menos que Caeirismo, assim mesmo, com C grande![5]

Le grand livre dos franceses é le grand livre de comptabilité, o livro de deve?e?haver da firma do patrão Vasques e seus negócios com o mundo que os portugueses «descobriram». Por outras palavras, le grand livre dos franceses é, em bom português comercial, o Razão, o livro de contas que é responsabilidade do ajudante de guarda?livros guardar. O que me parece é que, quando Pessoa se lembrou do grand livre dos franceses e escreveu Razão com letra maiúscula (como Pizarro mostra), esqueceu?se de substituir «a» («razão») por «o» («Razão»). É exactamente o que faz Richard Zenith, explicando por que o faz, a partir da sua nona edição do Livro (Pessoa, 2013a: 81, nota p. 517).[6] É claro que Zenith está certo quando diz que Pessoa queria que o livro?de?contas de Bernardo Soares evocasse razão e raciocínio, bem como, evidentemente, todas as faculdades da razão, incluindo a imaginação. Mas talvez bastasse pensar em Wallace Stevens e no modo como este poeta convoca «imaginação», «inteligência» e «memória» como sendo «a súmula das nossas faculdades» (Stevens, 1951: 61). Não esqueçamos que o livro?de?contas de Bernardo Soares mora na mesma «Rua dos Douradores» que o «livro casual e meditado» que o poeta vai escrevendo com o mesmo «cuidado e indiferença» (Pessoa, 1998: 55; 2017: 452).[7] O que é interessante é que o «livro estúpido» de «impressões diárias» (Pessoa, 1998: 390?391; 2017: 362) e o livro de contabilidade se interrompem um ao outro. Um dos trechos relata como, num determinado dia, Bernardo Soares «subitamente» se encontrou só no «escritório» (Pessoa, 1998: 365?366; 2017: 491?492). Gozava ele a sua «solidão espairecida», mergulhado na sua memória e imaginares, quando o seu «devaneio sem chamamento» foi interrompido pela súbita chegada de um dos empregados. Restituída «a saúde anónima da vida normal», o ajudante de guarda?livros retoma a «caneta esquecida» e volta ao Razão. A caneta recuperada do esquecimento de si própria em «devaneio»[8] para dar continuidade ao trabalho no Razão é a mesma caneta sem sujeito que materializa o espaço textual do livro casual e meditado. Ao fim e ao cabo, os dois livros «interseccionam?se» no escritório, ou seja, literalmente, na cena da escrita (Derrida, 1972: 74?117). É do cruzamento (ou intersecção) destes dois livros que emerge aquilo a que tenho vindo a chamar o livro das ruminações, o grande livro que nos fala, falando o mundo. E fala o poeta, ao dar?lhe fundamento teórico, mesmo se in absentia. Assim, mesmo sendo incorrecta, a leitura de Teresa Sobral Cunha faz todo o sentido: na intersecção, o Grande Livro é o livro que diz que somos.

Disse já Paulo de Medeiros que Livro do desassossego é «uma das mais importantes tentativas de teorizar a condição humana na modernidade» (Medeiros, 2015: 157). O silêncio das sereias, um título que Medeiros pede emprestado a Franz Kafka («Das Schweigen der Sirenen», 1917), mostra como Livro do desassossego coloca definitivamente Pessoa ao lado de muitos outros autores modernistas da tradição ocidental — Kafka acima de todos — que angustiadamente se interrogam sobre a ideia de modernidade e da condição humana como «moderna». Podemos mesmo dizer que o Bernardo Soares/ajudante de guarda?livros de Pessoa, tal como o Gregor Samsa/caixeiro viajante tornado «ungeheures Ungeziefer» (insecto monstruoso) na Metamorfose de

Kafka (1916), é uma metáfora da condição humana na modernidade (Kafka, 1986: 9). Medeiros sugere ainda que o modo como os poetas questionam a modernidade e a condição humana está intimamente ligado ao modo como eles concebem a sua própria relação com a escrita. É claro que isto não é exclusivo da modernidade. Embora os poetas modernistas, como Wallace Stevens, por exemplo, ou o próprio Pessoa, sejam exímios nisso, a metapoesia não foi invenção do modernismo. Dois séculos antes, Hölderlin formulava a sua famosa pergunta em «Brot und Wein» (Pão e Vinho): «wozu Dichter in dürftiger Zeit?» (para quê poetas em tempo de indigência?). Poderíamos até recuar ainda mais no tempo e invocar o poeta pré?colombiano do século xv, Nezahualcoyotl, e escutar a ansiedade do poeta nahuatl sobre a impossibilidade de falar «palavras verdadeiras» e, em vez disso, deixar que flores, penas e pedras digam o indizível (Ramalho?Santos, 2012: 245?281). Escrever para quê? — bradam, implícita ou explicitamente, as obras de muitos dos nossos poetas modernistas, num tempo descentrado de contradições e ambíguo progresso, guerras sem sentido, vazios sombrios, grandes insignificâncias, desconhecidos abissais, alienações perturbadoras, ambições burguesas, individualidades deformadas, desigualdades opressivas, ruidosas unanimidades, sufocantes comunalidades, solidariedades hipócritas e falsos moralismos.

Pessoa não é excepção. Também ele se pergunta pelo objectivo da poesia. O Livro do desassossego, afirma Medeiros, «pode e deve ser lido como uma grande e ininterrupta indagação sobre o que significa ser?se escritor» (Medeiros, 2015: 148). Em «Uma poética do silêncio», Eduardo Lourenço, o crítico que escreveu algumas das mais luminosas páginas sobre o Livro do desassossego como sendo um cri de coeur existencial, chamou?lhe «escrita como des?existência» (Lourenço, 2004:103-109[105]). O que eu gostaria de sugerir agora é que, para além de teorizar a humana condição na modernidade ao perguntar pela impossível tarefa do escritor, o Livro do desassossego teoriza o poeta e o acto mesmo de poemar. E fá?lo ausentando o poeta da escrita. Ausentando?se, o poeta dá precedência ao poema, como teorizara já Mallarmé em «Crise de vers» (Mallarmé, 1945: 366).[9] Uma vez escrito o poema, quem escreveu já lá não está — e até parece que o poeta nunca lá esteve: «Sou, em grande parte, a mesma prosa que escrevo» (Pessoa, 1998: 200; 2017: 387); «Tornei?me uma figura de livro» (Pessoa, 1998: 201; 2017: 387); «Sou bocados de personagens de dramas meus» (Pessoa, 1998: 442; 2017: 99);[10] «Quero ser uma obra de arte» (Pessoa, 1998: 139; 2017: 67); «Sou uma figura de romance por escrever» (Pessoa, 1998: 258; 2017: 417); «Cessar […] ser a página de um livro» (Pessoa, 1998: 66?68; 2017: 285). A página do livro é a «pessoa própria» (Pessoa) na qual o escritor gosta de se perder e deixar que afaguem esse seu não?ser?ele?próprio imagens «trémulas de expressão» e palavras como sereias sensuais (Pessoa, 1998: 254?255; 2017: 400).

A memorável caracterização que de Fernando Pessoa oferece Álvaro de Campos tem sido frequentemente repetida: «Fernando Pessoa […] não existe, propriamente falando» (Lopes, 1990, 2: 413). Na introdução a uma projectada edição do Livro do desassossego cuja publicação as circunstâncias impediram, Jorge de Sena escreveu algumas lúcidas páginas sobre aquilo a que chamou a «ciência de não?ser» de Pessoa (Sena, 1982, II: 178?242 [181]).[11] O meu interesse no Livro do desassossego, porém, é diferente. O que pretendo é entender o poeta Fernando Pessoa enquanto teórico da sua prática no Livro do desassossego. Por isso, começo por parafrasear Álvaro de Campos — teoricamente falando, o poeta não existe — para de seguida sugerir que esta minha frase sintetiza a teoria poética de Pessoa. A obra de Pessoa no seu todo, em seus jogos de espelhos com pessoas que não existem propriamente falando, aponta desde logo neste sentido, como Sena muito bem mostra. Do ponto de vista do Livro do desassossego, as pessoas não existentes prefiguram o poeta teoricamente não existente. Enquanto «pessoas?livros» (Pessoa, 1966: 101), os heterónimos constituem o poeta prostético que Soares recorrentemente insiste não existe — ou é um nada fingido: «Sou postiço», declara o escritor a dada altura (Pessoa, 1998: 65; 2017: 432). É esta «estética do artifício» (Pessoa, 1998: 138?139; 2017: 67?68) que dá origem ao esteticamente outro?do?poeta — o poema, a escrita, a poesia. Estou certa de que foi assim que Pessoa leu o paradoxo de Rimbaud na famosa lèttre du voyant a Georges Izambard (15 de Maio de 1871): «Je est un autre» (Rimbaud, 1966: 304?305). O outro radical do poeta é a poesia. Por isso é o poeta de Pessoa «estrangeiro», «transeunte», «translato», «intruso», «hóspede», «intervalo», «entre?ser».[12] Ou seja, o poeta (não o ser humano empírico — Fernando Pessoa — a quem em última análise todo o crédito é devido)é «nada», o nada que Álvaro de Campos tão belamente materializa

em «Tabacaria» ao conceber, não a imortalidade poética (um tema amplamente cantado na tradição ocidental), mas antes a mortalidade — a que chamarei também poética: «[O Dono da Tabacaria] morrerá e eu morrerei. |Ele deixará a tabuleta, eu deixarei versos| A certa altura morrerá a tabuleta também, e também os versos.» A descoberta que faz o poeta do seu absoluto não existir ocorre no Livro do desassossego repentinamente como num relâmpago: «Cheguei hoje, de repente, a uma sensação absurda e justa. Reparei, num relâmpago íntimo, que não sou ninguém. Ninguém, absolutamente ninguém» (Pessoa, 1998: 257; 2017: 417). A solidão radical do nada?ser do poeta surge de forma pungente num passo do Livro do desassossego que retrata o estatuto de pária de um ser humano completamente abandonado e sem protecção (Pessoa, 1998: 406; 2017: 213):

………….

Nunca tive alguém a quem pudesse chamar «Mestre». Não morreu por mim nenhum Cristo. Nenhum Buda me indicou um caminho. No alto dos meus sonhos nenhum Apolo ou Atena me apareceu, para que me iluminasse a alma.

………….

Poderíamos até dizer que o facto de o autor do Livro não escrever versos — o que não quer dizer que a escrita do Livro do desassossego não seja poesia — é mais uma prova de que, teoricamente falando, «o poeta» não existe. É também essa a razão pela qual Alberto Caeiro, o «Mestre», tem de morrer, ao mesmo tempo que, por assim dizer, denuncia a «mentira» do ajudante de guarda?livros («Nunca tive alguém a quem pudesse chamar ‘Mestre’»). Além disso, Caeiro é duplamente não?existente, ao produzir poemas depois de «morto».[13]

Todos os heterónimos principais aparecem no Livro de forma subtil ou indirecta como poetas não existentes, com a possível excepção de Ricardo Reis.[14] Alberto Caeiro, no entanto, é mesmo explicitamente invocado e re?lido, e dois versos de O guardador de rebanhos (vii) são citados como trazendo consigo «uma inspiração e um livramento» (Pessoa, 1998: 80; 2017: 295?296):[15]

………….

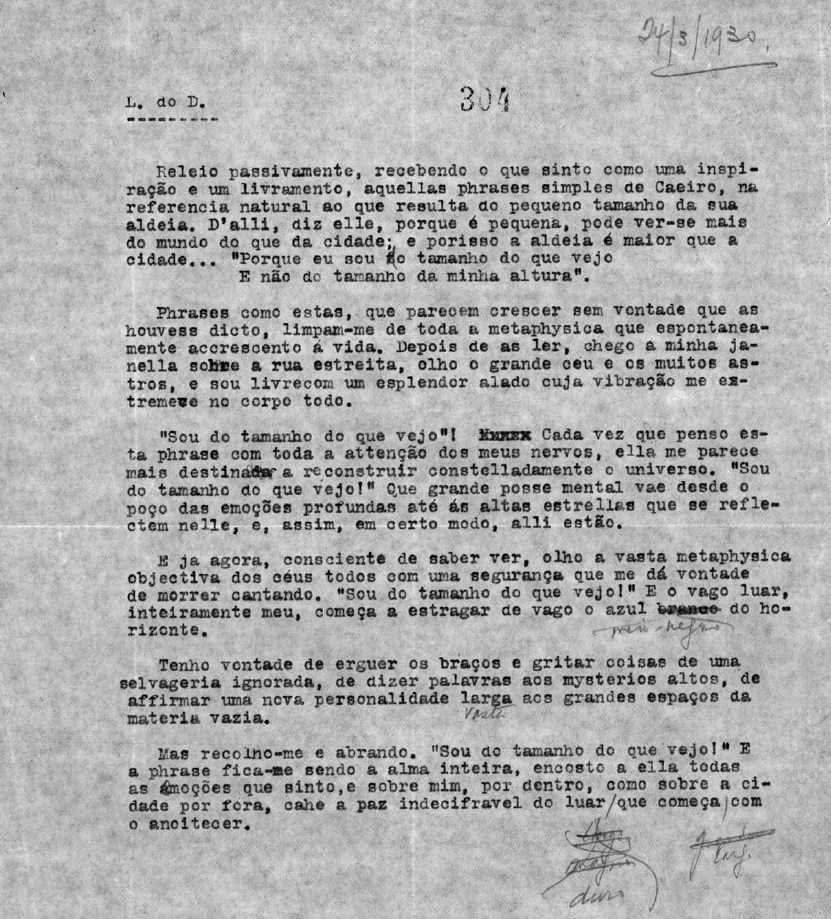

Releio passivamente, recebendo o que sinto como uma inspiração e um livramento, aquelas frases simples de Caeiro, na referência natural do que resulta do pequeno tamanho da sua aldeia. Dali, diz ele, porque é pequena, pode ver?se mais do mundo do que da cidade; e por isso a aldeia é maior que a cidade…

………….

«Porque sou do tamanho do que vejo

E não do tamanho da minha altura».

………….

Frases como estas, que parecem crescer sem vontade que as houvesse dito, limpam?me de toda a metafísica que espontaneamente acrescento à vida. Depois de as ler, chego à janela sobre a rua estreita, olho o grande céu e os muitos astros, e sou livre como um esplendor alado cuja vibração me estremece no corpo todo.

«Sou do tamanho do que vejo!» Cada vez que penso esta frase com toda a atenção dos meus nervos, ela me parece destinada a reconstruir consteladamente o universo. «Sou do tamanho do que vejo!» Que grande posse mental vai desde o poço das emoções profundas até às altas estrelas que se reflectem nele, e, assim, em certo modo, ali estão.

E já agora, consciente de saber ver, olho a vasta metafísica objectiva dos céus todos com uma segurança que me dá vontade de morrer cantando. «Sou do tamanho do que vejo!» E o vago luar, inteiramente meu, começa a estragar de vago o azul meio?negro do horizonte.

Tenho vontade de erguer os braços e gritar coisas de uma selvajaria ignorada, de dizer palavras aos mistérios altos, de afirmar uma nova personalidade larga aos grandes espaços da matéria vazia.

Mas recolho?me e abrando. «Sou do tamanho do que vejo!» E a frase fica?me sendo a alma inteira, encosto a ela todas as emoções que sinto, e sobre mim, por dentro, como por sobre a cidade por fora, cai a paz indecifrável do luar duro que começa largo com o anoitecer.[16]

………….

Nesta longa citação, gostaria de destacar duas imagens: limpeza e constelações. Limpeza, porque o fragmento claramente sugere que «Caeiro» limpa o sujeito falante do Livro do desassossego «de toda a metafísica que [ele] espontaneamente acrescent[a] à vida». Esta linha de pensamento leva?me de volta ao trecho que começa: «Não compreendo senão como uma espécie de falta de asseio» (Pessoa, 1998: 76?77; 2017: 270?271), bem como ao difícil manuscrito sobre «o Razão», para logo a seguir me debruçar sobre os poemas de Caeiro. Constelações, por sua vez, porque Caeiro, tal como o céu estrelado, parece possuído de poder astral para presidir a todo o universo; o trecho que começa «Releio passivamente», por sua vez, afirma mesmo, claramente, que a frase de Caeiro — «Sou do tamanho do que vejo» — «está destinada a reconstruir consteladamente o universo», onde o pouco vulgar advérbio sublinha a influência astral sobre a vida na terra. Mas não é tanto o conhecido gosto de Pessoa pela astrologia e sua competência nesse campo que me interessa aqui; atrai?me, sim, o uso que ele faz da imagem astral das constelações enquanto formas auto?suficientes e, por isso, como se fossem formas poéticas. E vice?versa: constelações como poemas, poemas como constelações. Além de «consteladamente» (tal como constelações, ou tal como funcionam as constelações), o Livro do desassossego inclui vários outros exemplos do uso do verbo «constelar», seja no sentido preciso de ter de ver com astrologia, como na expressão «constelado destino» (Pessoa, 1998: 350; 2017: 145); seja remetendo simplesmente para a noite estrelada, como em «a grande noite vagamente constelada» (Pessoa, 1998: 83; 2017: 437); seja referindo adorno ou decoração, como em «constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus» (Pessoa, 1998: 63; 2017: 361). Num trecho particularmente marcante (Pessoa, 1998: 136; 2017: 325), o verbo é usado reflexivamente («constelo?me»), assim desaparecendo o escritor na infinitude astral como se parte de uma constelação. É tentador ver aqui Caeiro (como em «Releio passivamente») a reconstruir o seu universo consteladamente. O que de novo me remete para os poemas de Caeiro, e muito particularmente para os Poemas inconjunctos e para as implicações teóricas de nomenclatura aparentemente tão estranha.

Poemas inconjunctos, assim mesmo, com um «c» antes to «t». A designação que Pessoa escolheu para estes poemas merece alguma atenção. Talvez porque os considerou como poemas não fazendo parte de um conjunto, a crítica pessoana desde sempre os designou «Poemas inconjuntos», mesmo não sendo «inconjunto» uma palavra registada em qualquer dicionário da língua portuguesa. Por razões que se tornarão claras a seguir, proponho que se mantenha a grafia usada por Pessoa: «Poemas inconjunctos». Pessoa assim os designou porque não os entendeu como estando em conjunção com O guardador de rebanhos ou «O pastor amoroso». Uma vez que, em língua portuguesa, «inconjunto» não é propriamente uma palavra que signifique o contrário de «conjunto», Pessoa, que grafava as duas palavras com o tal «c» antes do «t», estava decerto a pensar no sentido de «inconjunct» em língua inglesa. Em inglês, «inconjunct», significa «corpos celestes sem conjunção», e penso ser assim que Pessoa queria estes seus poemas lidos. Não como poemas fora de um conjunto, antes como poemas sem conjunção: Poemas inconjunctos. Poemas sem conjunção, mas que fazem parte ainda de uma mesma constelação.[17]

Mas vou primeiro comentar brevemente o trecho que começa «Não compreendo senão como uma espécie de falta de asseio» e aquela ideia aparentemente ocorrida mais tarde ao autor rabiscada a lápis na página já dactilografada. Ou terá sido algo que Pessoa quis anotar para uso futuro servindo?se do papel que mais tinha à mão? Há quem pense mesmo que essas três escassas linhas não têm nada a ver com o texto dactilografado. Leyla Perrone?Moisés, por exemplo, não as inclui na sua edição do Livro do desassossego (Pessoa, 1986a: 86?87).[18] Compreendo esta atitude. Eu própria já tive dúvidas. No meu velho exemplar da primeira edição de Richard Zenith rabisquei em tempos «doesn’t seem to ‘belong’ here» (não parece «fazer parte» disto). Não apaguei nunca esse rabisco (ele é parte da história do meu entendimento do Livro do desassossego e do próprio Pessoa); mas a minha perplexidade há muito que desapareceu. Nessas breves palavras apressadamente acrescentadas a lápis leio anseios de imortalidade que, porém, não descartam a mortalidade; antes estão interseccionados, através da realidade concreta do livro dos assentos de Vasques, com a caótica «falta de asseio» ou «porcaria» existencial, tão vivamente descrita nos parágrafos dactilografados. Imagens animalescas de sujidade, viscosidade, perigo e morte combinam?se para traçar um retrato desolador da condição humana na modernidade como não passando de uma pocilga, por mais metafórica. Ao mesmo tempo, imagens como «lavar o destino» e «mudar de estar», além de sugerirem múltiplas formas de ser, de imediato a lembrar os heterónimos, fazem esta leitora pensar no processo de purificação de que fala Blanchot a propósito do «direito à morte» (le droit à la mort) que o crítico considera condição da escrita (Blanchot, 1949: 293?331).

Ao articular imagens e conceitos que remetem para asseio e desasseio, por um lado, e vida, existência destino, impotência, (in)consciência, nada e morte, por outro, a parte dactilografada do trecho («Não compreendo senão») facilmente resulta num excelente exemplo de como o Livro do desassossego teoriza a condição humana na modernidade. E, no entanto, o breve passo manuscrito no final, ao sublinhar o cruzamento com o Grande Livro (interseccionado), lança uma nova e metapoética luz sobre a escrita anteriormente referida: «escrevo nos vidros, no pó do necessário, o meu nome em letras grandes, assinatura quotidiana da minha escritura com a morte» (Pessoa, 1998: 77; 2017: 271). O escritor destas negras linhas não existe, não vive, não morre, simplesmente porque ele é «não?ele». O espaço vazio do seu (não) estar?aí é o «tudo» a que propriamente se chama «o nada». Um tal não?ser nem o direito à morte tem. Ou talvez seja «a obra», diria Blanchot, que «já não é capaz de morrer», oferecendo assim ao escritor «uma caricatura da imortalidade» (Blanchot, 1949: 328; 340). O fecho paradoxal do poema de Dick-inson «My Life had stood a Loaded Gun» (A minha vida era uma arma carregada) (J754/Fr764), jogando com a articulação entre possibilidade («may»), necessidade («must») e poder («power»), brilhantemente antecipa as intersecções de vida e arte que ocupam Blanchot neste ensaio.[19] O escriba modernista do Livro do desassossego, ao construir a sua não?existência, transmite?nos uma visão bem mais negra dessa «caricatura da imortalidade»: «Quem vive como eu não morre: acaba, murcha, desvegeta?se.»

Blanchot é útil para ler a obra de Pessoa no seu todo. De facto, até parece que o citado ensaio de Blanchot foi escrito tendo em mente o Pessoa múltiplo: o escritor enquanto várias pessoas numa só; o poeta que se traduz noutro; a escrita a condenar o poeta a uma vida que nada tem a ver com a vida vivida.[20] O modo como entendo a teoria poética de Pessoa, no entanto, não tem nada a ver com a perspectiva que Blanchot recolhe de Mallarmé, segundo a qual o poeta desaparece ao traduzir?se no poema; o modo como entendo a teoria poética de Pessoa é antes que, teoricamente, o poeta pessoano não existe. Caeiro leva o ajudante de guarda?livros a desejar morrer cantando aquele seu verso — «Sou do tamanho do que vejo» — pois que frases assim o «limpam» de toda a metafísica e fazem dele o não?poeta do ver absoluto: «Eu nem sequer sou poeta; vejo» (Pessoa, 1981: 169; 2016: 92), proclama o Caeiro de «nítido» olhar num dos poemas de «Poemas inconjunctos» («A espantosa realidade das coisas»). Voltarei a «Poemas inconjunctos», mas não sem antes reflectir sobre a condição do poeta em O guardador de rebanhos.[21]

O primeiro poema de O guardador de rebanhos traça aquilo a que acabo de chamar a «condição» do poeta, ou seja, a condição de ser um não?poeta: ele não quer ser poeta («Ser poeta não é uma ambição minha») e nem sequer escreve poemas materialmente, preto no branco («Escrevo versos num papel que está no meu pensamento»). Tudo o que deseja é ser encontrado nos seus não?poemas como «qualquer coisa natural». É claro que há um poeta que é mesmo nomeado em O guardador de rebanhos — «Alberto Caeiro» (xxvi) — mas um poeta sempre em risco de se auto?apagar; um poeta desejoso de aprender a desaprender a aprendizagem a fim de apenas ver; um poeta ansioso por se «despir» do que aprendeu, «desembrulhar?se» de «Alberto Caeiro» (poeta) e passar a ser somente «um animal humano que a Natureza produziu» (xlvi); um poeta susceptível de adoecer (xv); um poeta que, afinal, só escreve a prosa dos seus versos (xxviii) e que deixa que a poesia desabroche, como as flores (xxxvi). Em muitos dos poemas de O guardador de rebanhos, está bem presente a necessidade de eliminar da poesia toda a subjectividade do sentimentalismo romântico. Um bom exemplo é justamente o poema xxviii, acabado de citar, em que Caeiro ridiculariza os «poetas místicos», quais «filósofos doentes», que atribuem sentimentos às flores, almas às pedras e êxtases ao luar aos rios. Ou o poema x, onde quem sabe realmente que o vento nada mais diz que o próprio vento é o pastor, e não o forasteiro que passa, cheio de «memórias» e «saudades», e por isso a ouvir «mentiras». Exemplo mais radical é o poema xxxii, sobre «um homem das cidades», cujo discurso sobre justiça social deixa o poeta comovido, não por causa «dos operários que sofrem», mas por pensar que a longínqua sonoridade rural «Não parecia os sinos de uma capela pequenina|A que fossem à missa as flores e os regatos|E as almas simples como a [dele]».

«A minha poesia é natural como levantar?se o vento.»[22] O último verso do poema xiv sintetiza a teoria da poesia?sem?poeta de Caeiro. Poiesis sem poietes, como resulta claro do poema xxxvi, denunciando poetas que se esforçam no seu fazer a fim de serem artistas só porque não sabem florir. Eduardo Lourenço disse um dia que a poesia de Caeiro anseia por um silêncio anterior à palavra (Lourenço, 1973: 43). Seria isto o que Pessoa tinha em mente quando falou de «Caeirismo»? A verdade é que «Caeiro» não é um poeta da natureza, nem sequer à maneira de São Francisco de Assis. Embora possa ter de algum modo inspirado algumas das personae pessoanas, o certo é que São Francisco enche Caeiro de pasmo negativo por nomear as coisas sem olhar para elas, sem as ver («Leram?me hoje S. Francisco de Assis») (Pessoa, 1994; 2015; 2016).

O que pretendo sugerir é que não é possível falar de Caeiro como um?poeta?da?natureza. O último verso de «Se, depois de eu morrer, quiserem escrever a minha biografia» (Pessoa, 2016: 92) — «Além disso, fui o único poeta da Natureza» — lembra?me o célebre comentário de Gertrude em Hamlet, hoje parte da linguagem comum para significar dúvidas sobre a sinceridade de alguém «The lady doth protest too much, methinks». A verdade é que Caeiro não é um?poeta?seja?do?que?for. Em «A espantosa realidade das coisas» (Pessoa, 2016: 91?92), ele conta do seu espanto quando lhe chamaram «poeta materialista», pois que «não julgava|Que se [lhe] pudesse chamar qualquer cousa»; e insiste que tudo o que diz respeito ao não?poeta que apenas vê «é absolutamente independente da [sua] vontade». Quando muito, poderíamos dizer, tautologicamente, que Caeiro é um?poeta?da?poesia. É assim que leio a definição que Pessoa dá de Caeiro: «o poeta do ovo de Colombo».[23] Os poemas extremamente originais e enganosamente fáceis de Caeiro, como aquele verso que tanto impressionou Bernardo Soares («Sou do tamanho do que vejo»), são frases «que parecem crescer sem vontade que as houvesse dito» (Pessoa, 1998: 80; 2017: 295). Terá de concluir?se que fazer humano algum poderia ter produzido os poemas de Caeiro. Os poemas de Caeiro são como constelações, se bem que por vezes se apresentem não em conjunção, que é o que o inglês inconjunct ou quincunx significa em astronomia: corpos celestes que, por via da sua posição, não se influenciam uns aos outros.[24] E assim voltamos aos poemas inconjunctos de Pessoa: poemas que, mesmo podendo fazer parte de uma mesma constelação, não estão em conjunção.

…………

.…….…….

…………….

Graças a Ivo Castro, sabemos hoje que Pessoa organizou o ciclo de O guardador de rebanhos com o maior cuidado.[25] O conjunto de 49 poemas sobreviveu como tal, apesar dos muitos gestos de revisão de poemas individuais, mesmo depois da publicação, e tem?nos chegado assim em todas as edições, independentemente das escolhas diferentes que os vários responsáveis pelas edições fazem de entre as variantes pós?publicação de Pessoa.[26] O ciclo de O guardador de rebanhos resulta numa bela constelação de poemas em conjunção. Em carta a Gaspar Simões de 25 de Fevereiro de 1933, falando da sua intenção de publicar os seus Poemas completos, Pessoa dá a entender que considera igualmente «O pastor amoroso» um outro ciclo de poemas (em conjunção). De resto, acrescentava Pessoa, «não tenho reunidos ainda todos os poemas inconjun[c]tos, que nem sei quando os terei […] que esses precisam de revisão de outra ordem, já não só verbal, mas psicológica» (Pessoa, 1982c: 97?99 [98]). O resto da obra de Caeiro, constituída por meros «fragmentos», considerava?a Pessoa «póstuma», ou assim faz ele dizer Ricardo Reis, num dos muitos comentários deste heterónimo à obra de Caeiro (Pessoa, 1982a: 126). Reis acrescenta ainda que depois de «O pastor amoroso», a sensibilidade de Caeiro «empana?se», a sua inteligência «anuvia?se» e, embora com «estranho e original sabor», os seus poemas já não têm o mesmo valor. Escrito O guardador de rebanhos, conclui Reis, nada justifica a escrita desses outros poemas (i.e., os inconjunctos).

É certo, como argumenta Ricardo Reis, que o imaginário de «Poemas inconjunctos» é basicamente o mesmo de O guardador de rebanhos, se bem que em tom mais sombrio ou falando mais insistentemente da morte e da finitude. Mas a primazia dada ao puro ver ainda lá está, como em «A espantosa realidade das coisas», em que surge a conhecida e escandalosa afirmação «Eu nem sequer sou poeta, vejo» (Pessoa, 2016: 92); ou a insistência do poeta na necessidade de ver sempre «pela primeira vez» («Criança desconhecida e suja brincando à minha porta» [Pessoa, 2016: 106]); ou a importância de «olhar sem opinião nenhuma», que é outra forma de ver «apenas» («Entre o que vejo de um campo e o que vejo de outro campo» [Pessoa, 2016: 110]). O topos da doença aparece também em «Poemas inconjunctos», de facto, até com maior destaque, como que a confirmar a opinião de Ricardo Reis sobre as capacidades diminuídas de Caeiro depois de O guardador de rebanhos e «O pastor amoroso»: «Estou doente. Meus pensamentos começam a estar confusos» (Pessoa, 2016: 98), assim começa um dos poemas; «Mas porque me interrogo, senão porque estou doente?» (Pessoa, 2016: 100), pergunta?se o poeta em «Seja o que for que esteja no centro do mundo»; e, em «Pétala dobrada para trás da rosa que outros dizem de veludo», o poeta informa: «Estive doente um momento» (Pessoa, 2016: 107). Este último exemplo não pode deixar de trazer à ideia aqueles poemas de O guardador de rebanhos em que Caeiro surge como um não poeta, demarcando?se dos poetas sentimentais que atribuem às coisas significados e sentimentos. No entanto, ao contrário do que acontece emO guardador de rebanhos, o poeta de «Poemas inconjunctos» nunca deles se ausenta por completo. Há mesmo um poema em que o poeta parece esquecer?se da sua teoria de apenas ver: fala de coisas, embora devesse (confessa ele) vê?las apenas, sem pensar e independentemente do tempo e do espaço («Vive, dizes, no presente» [Pessoa, 2016: 112]).

O poeta de «Poemas inconjunctos» nunca tem pressa porque o Sol e a Lua também nunca têm pressa: «Não tenho pressa. Pressa para quê?|Não teem pressa o sol e a lua. Estão certos» (Pessoa, 2016: 111). Seja por que razão for, Pessoa também nunca teve pressa de voltar a estes poemas — constelados como eles estão com o Sol, a Lua e as estrelas — para os pôr em conjunção. Diz Ivo Castro que nós (leitores dedicados de Pessoa) estamos ainda longe de ter nas mãos uma edição «padronizada» de «Poemas inconjun[c]tos» (Pessoa, 2015: 263). Pergunto?me: seria isso mesmo que Pessoa desejaria? Ou sequer poderia? Assumindo o risco do fragmentário e da condição póstuma, como vaticina Ricardo Reis, os poemas inconjunctos são como estrelas desconsteladas (diria o autor do Livro), são como astros que não se encontram em conjunção (digo eu) ou, diria Blanchot, são como astros des?astrados, a sinalizar o limite da escrita — o poema?fragmento suspenso ou interrompido (Blanchot, 1980: 17 e passim).

…………….

………..

………

Notas:

[1] Pessoa, 1998: 80; 2017: 295.

[2] Para uma interessante descrição de uma perturbadora não?existência do Livro do desassossego, cf. Pizarro, 2016: 36.55, 11?27.

[3] José Gil foi quem primeiro se referiu ao Livro do desassossego como o «laboratório poético» de Pessoa. Segundo Gil (sd. [1987?]: 1?28 [13]), o Livro do desassossego é um locus activo de experimentação poética, mas não de pensamento teórico. E acrescenta o filósofo: «A teorização faz?se de preferência noutros lugares: em artigos de revista, em projectos de prefácios, em cartas.» Tem razão José Gil. Mesmo assim, mantenho que a experimentação poética do Livro do desassossego tece, implicitamente, uma teoria de poesia?sem?poeta.

[4] Teresa Sobral Cunha identificou no passo a referência ao livro dos assentos por que é responsável o assistente de guarda?livros — «o Razão». Veja?se também Pessoa, 2010: I, 208?209; II, 778?779.

[5] A Antologia do Interseccionismo é mencionada numa carta a Armando Côrtes?Rodrigues de 4 de Outubro de 1914; Caeirismo (com C maiúsculo) aparece no rascunho de uma carta a Sá?Carneiro (28 de Julho de 1914?). Cf. Pessoa, 2009: 348?353. Para uma outra leitura deste ismo, ver Jerónimo Pizarro, «Sá?Carneiro, Paulismo e Caeirismo». In Quando eu morrer batam em latas. Mário de Sá?Carneiro cem anos depois. Ed. Giorgio de Marchis. Lisboa: Arranha?Céus, 1918 (171?180).

[6] Zenith foi, entretanto, discretamente corrigindo alguns lapsos da sua primeira edição. A propósito do passo em análise, tem razão Zenith quando diz que é difícil distinguir no manuscrito acrescentado um «a» de um «o».

[7] Para «Rua dos Douradores» como o lugar onde moram «vida» e «arte», ver Pessoa, 1998: 53; 2017: 424.

[8] O termo «devaneio» ao longo do Livro sugere criatividade poética.

[9] Falo aqui de um poeta do sexo masculino. Mas, embora mais raro, o fenómeno pode ser observado também em grandes mulheres poetas. Emily Dickinson, por exemplo, ausenta?se magnificamente em «possibilidade» (J657/Fr466).

[10] Na sua primeira edição, Zenith optava por uma variante do manuscrito: «Sou uma personagem de dramas meus.» Pizarro, por sua vez, prefere, como eu prefiro, e na sua 11.ª edição também Zenith prefere (Pessoa, 2013a: 445), «bocados de personagens», expressão que está mais de acordo com a alusão à «pulverização da personalidade», a sugerir claramente a explosão heteronímica (Cf. Pessoa, 2017: 99).

[11] Para as minhas reflexões neste ensaio, os trechos mais relevantes do Livro do desassossego são sobretudo (não sempre) aqueles que Sena identifica como fazendo parte da sua última fase, textos escritos a partir de 1929 e decididamente atribuídos a Bernardo Soares.

[12] Estrangeiro: Pessoa, 1998: 112?113; 2017: 310?312; 1998: 115; 2017: 353; cf. Campos, «Lisbon Revisited» (1926). Transeunte: Pessoa, 1998: 213?214; 2017: 403?404. cf. Campos, «Lisbon Revisited» (1926). Translato: Pessoa, 1998: 66?68; 2017: 284?286. cf. Campos, «Cruzou por mim. Intruso, Hóspede: Pessoa, 1998: 381?382; 2017: 193?195. Intervalo: Pessoa, 1998: 210?211; 2017: 398?399. Entresou: Pessoa, 1998: 271?272; 2017: 241.

[13] Em Cansaço, tédio, desassossego, José Gil escreve com eloquência sobre o significado filosófico da «morte de Caeiro» (37?68). A mim interessa?me mais o seu significado poético.

[14] Mas veja?se o gesto próximo de Reis em Pessoa, 1998: 234?235 («Não se subordinar a nada»).

[15] É interessante que Caeiro, o «Mestre» deles todos, apareça como o mais proeminente dos heterónimos no Livro do desassossego, o qual põe em causa a própria noção e autoridade do mestre, como acabámos de ver. Sem desenvolver muito a ideia, Manuel Gusmão percebeu bem cedo a relevância da presença explícita de Caeiro no Livro do desassossego (Gusmão, 1986: 25?27).

[16] Na última linha do parágrafo anterior, Pizarro lê «personalidade vasta», e não «larga» (Pessoa, 2017: 295). Zenith tinha já, aliás, dado conta dessa variante (cf. Pessoa, 1998: 514).

[17] Reflecti pela primeira vez sobre as implicações astronómicas e astrológicas de «Poemas inconjunctos» num ensaio ainda por publicar, intitulado «Being Blind, Being Nothing, Being a Poet. Emily Dickinson ‘Reads’ Fernando Pessoa», que constituiu uma conferência plenária apresentada ao colóquio «Inside the Mask. The English Poetry of Fernando Pessoa», realizado na Universidade de Brown, em Abril de 2015.

[18] É curioso, no entanto, que Perrone?Moisés faça seguir o referido texto sobre a «falta de asseio», sem o acrescento manuscrito, de um outro que começa por referir o Razão («o livro pesado»), logo o interseccionando com o devaneio («Tenho diante de mim as duas páginas grandes do livro pesado»; Pessoa, 1998: 49; 2017: 250).

[19] Eis a última quadra do poema de Dickinson: «Though I than he — may longer live|He longer must — than I —|For I have but the power to kill,|Without — the power to die —.» Para uma belíssima tradução deste poema por Ana Luísa Amaral, ver Dickinson, 2014: 215.

[20] Cf. Pessoa, 1998: 286 ?287 e 293 ?294; 2017: 453 e 266; Pessoa, 1998: 288 ?289 e 295; LdoD.uc.pt/source/list, BNP/E3, 8 ?4 e 2017: 96 ?97; Pessoa, 1998: 305 ?306 e 315; 2017: 68 ?69 e LdoD.uc.pt/source/list, BNP/E3, 2 ?61r.

[21] A maior parte dos poemas aqui mencionados estão disponíveis no Arquivo Pessoa (http://arquivopessoa.net/). Servi ?me, porém, das edições seguintes: Pessoa, 1952; 1969; 1994; 2015; 2016.

[22] Em Pessoa, 2016: 49, lê ?se «E o que escrevo é natural como o levantar ?se do vento…»

[23] Maria Helena Nery Garcez oferece um estudo muito interessante sobre Caeiro como um originalíssimo poeta da natureza, demonstrando que a originalidade da poesia de Caeiro consiste em lidar habilmente com a sua dependência da poesia da natureza na tradição ocidental, e em ter ao mesmo tempo bem presente a religiosidade, tanto ocidental como oriental. Em seu entender, o que a designação — «Caeiro é o poeta do ovo de Colombo» — significa é que «Caeiro é o poeta do óbvio» (Garcez, 1985: 140).

[24] Hoje em dia, o termo está praticamente circunscrito à astrologia; parece já não usar?se em astronomia.

[25] Veja?se a «Introdução» de Ivo Castro em Pessoa, 2015, e 263?264.

[26] Jerónimo Pizarro e Patricio Ferrari, se bem que mantendo intacto O guardador de rebanhos, sublinham a sua concepção de «poemas completos» de Caeiro atribuindo números sequenciais a todos os poemas. O primeiro poema de «O pastor amoroso» é o número 50 (Pessoa, 2016: 31?120).

……..

…………