por Adriano Moraes Migliavacca

……………………..

Such webs as these we build our dreams upon

To quiver lightly and to fly

The sun comes down in stately visit

The spider feeds him pearls.[*]

………………………..

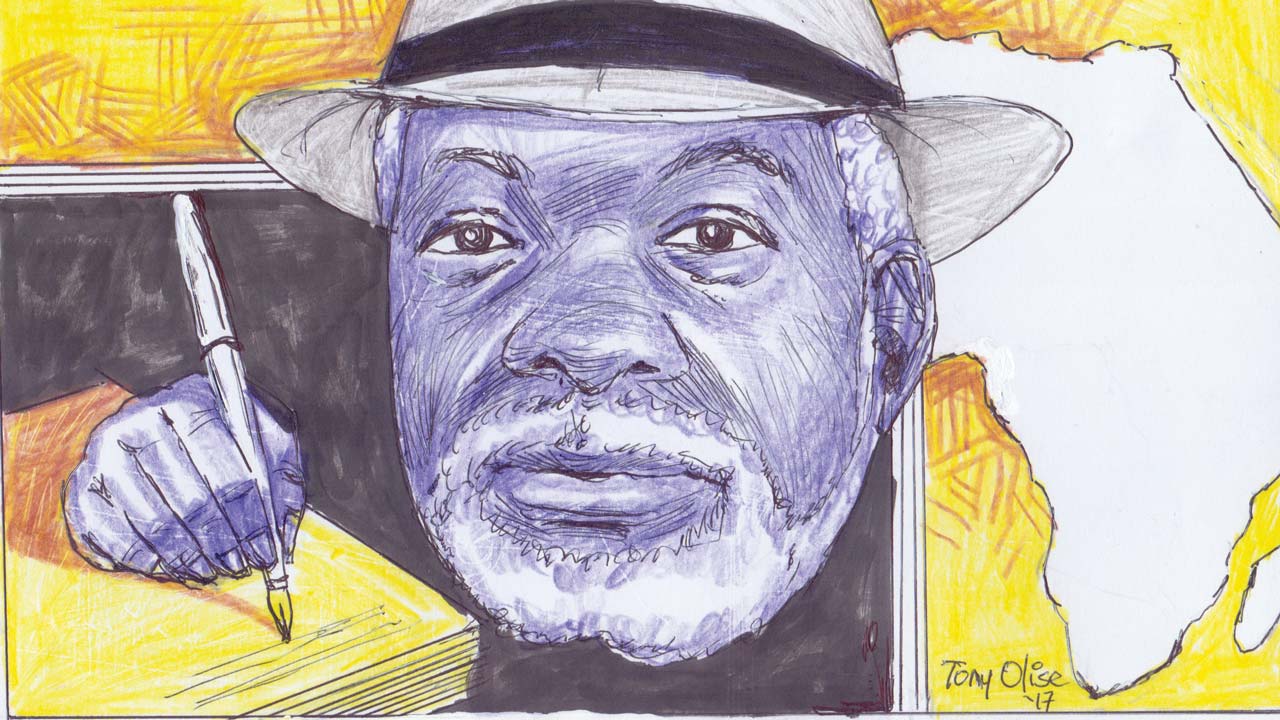

Wole Soyinka

…………………………..

……………………

I

Faz pouco reencontrei o amigo poeta Diego Petrarca. De marcado interesse nas vanguardas do século XX e nas relações entre poesia e canção popular, ele queria falar sobre certas características das poéticas orais africanas que desejava acrescentar ao seu arsenal lírico. Nossa conversa tocou uma série de assuntos abrangendo cultura ocidental e cultura africana, cultura erudita e cultura popular, cultura escrita e cultura oral — pares de opostos supostos que escamoteiam uma teia de referenciais infinitamente mais complexa. No mito da criação iorubá, orixás desciam à terra em teias de aranha tão sutis que a percepção humana não seria capaz de apreendê-las. Talvez Wole Soyinka tivesse esse mito em mente quando escreveu os versos que fornecem a epígrafe deste ensaio. O crítico Biodun Jeyifo vê nesses quatro versos — que formam a epígrafe também do primeiro volume de poemas de Soyinka, Idanre and Other Poems, publicado em 1968 — uma clareza incomum na poesia de Soyinka. As referidas teias são poemas; o poeta, a aranha. Se pensarmos em um legado literário como uma teia, por que a vemos não como uma trama, mas como tediosos pares de opostos?

Os pares de opostos acima elencados seguem tributários, essencialmente, do primeiro citado entre eles: cultura ocidental (ou europeia, for that matter) e cultura africana. Há quase 20 anos me debruço sobre obras associadas tanto a uma quanto a outra e estou convencido de que essa oposição, se inevitável no âmbito da política (em sentido amplo), é empobrecedora no da estética. Estética e política se tocam em vários pontos, mas são, ainda assim, fios distintos que tendem a alternar sua espessura dependendo do contexto; e, no contexto das discussões sobre o lugar da África em nossa cultura nacional (ou, mais amplamente, ocidental), o fio da política me parece excessivamente grosso. “The greatness of literature cannot be determined solely by literary standards”, dizia o esteta T. S. Eliot, sendo ecoado, tempos depois, por Abiola Irele. E é o mesmo Eliot que nos lembra que são os literary standards que fazem de um discurso literatura e não outra coisa.

É insensato e improdutivo querer separar a valorização das culturas africanas do debate sobre e combate ao racismo, já que a estruturação do racismo e a negação do valor dessas culturas compõe-se num mesmo processo. É fato, no entanto, que uma escultura bambara ou um texto oracular iorubá — produzidos ambos em contextos completamente alheios à lógica que engendrou o atual racismo — deleitam e iluminam qualquer intelecto capaz de apreciar um soneto de Donne ou uma tela renascentista flamenga. As inúmeras convergências estéticas entre produtos culturais africanos e europeus têm sido bastante incômodas para quem busca delimitações fáceis. Tradição africana e tradição europeia tendem a ser vistas como províncias em conflito. Para o europeísta raso, a realidade cultural africana (que desconhece por completo) é por demais primitiva e rudimentar para ser levada em conta, perigando contaminar o refinamento europeu; para o africanista igualmente raso, a realidade cultural europeia (também não muito sua conhecida) é intrinsecamente opressora e cruel, ameaçando, com sua rigidez, a espontaneidade africana. Ambas posições não têm qualquer valor para uma discussão estética, redundando apenas em dois espantalhos pseudopolíticos. Quem crê que a África nada produziu de valioso para a civilização humana e quem crê que tudo que vem da Europa são mentiras colonialistas deveriam se educar minimamente sobre seus bichos-papões.

Há, no entanto, quem conduza a discussão por caminhos racionais e produtivos. O crítico literário e ficcionista Luiz Maurício Azevedo acaba de publicar a coletânea Estética e raça: ensaios sobre a literatura negra, onde encontramos o longo “Ideologias literárias da cor na reconfiguração do cânone brasileiro”. O crítico nos fala da reação bifronte comum, no mundo acadêmico, a autores e autoras que compõem os quadros da chamada literatura negra: vilipêndio ou adulação acrítica. O que há de comum nas pontas de mais um par de opostos aparentes é o silenciamento que se coloca à obra estranha e incômoda. Tanto o repúdio quanto a lisonja têm a propriedade de solapar a fertilidade de uma obra literária; ela não será discutida, não dará frutos. De forma semelhante, a presença de alguns personagens negros na literatura (ou mesmo de algumas poucas autorias) é imediatamente celebrada como token da diversidade na literatura brasileira. O fato é que, como diz Azevedo, se o cânone literário conta já com alguns nomes de autores e autoras negros, o teórico-crítico parece sistematicamente repudiá-los, a despeito dos esforços ensaísticos admiráveis de, entre outros, Ronald Augusto, Edmilson Almeida Pereira e o próprio Azevedo; ou seja, a configuração da orografia literária nacional (incluído aí o papel conformador da crítica) segue reproduzindo ad infinitum a conformação da sociedade brasileira.

Aqui, um apontamento é necessário. O foco de meu artigo (e de praticamente todos que escrevo) é a literatura africana; o ensaio que agora analiso se volta sobre a literatura negra. Na cabeça de muitos, parece haver uma ligação óbvia entre as duas, embora raramente saibamos articulá-la, o que nos faz duvidar, muitas vezes, de sua legitimidade. Os interessados no assunto podem buscar a obra do crítico literário Abiola Irele. O indivíduo negro é livre para escrever do jeito que quiser com as referências que quiser. Isso é evidente. No entanto, é inegável que a formação sistemática da chamada literatura negra tem se caracterizado não só pela cor da pele de autores e autoras, mas pela incorporação, em suas obras, de referenciais mais atinentes à África que à Europa. Esquematizando. Desde o início do século, há uma série de autores africanos negros escrevendo em português, francês e inglês que têm como referência não apenas as tradições ocidentais das línguas em que escrevem, mas também (e acima de tudo) as tradições — orais e escritas — africanas nativas das quais provêm. Autores africanos brancos os há — evidentemente —, mas raramente estabelecem esse diálogo temático e formal com tradições africanas ou, se estabelecem, o fazem de forma bastante superficial. Na chamada literatura negra (produzida por autores anglo- e latino-americanos em línguas europeias), há um diálogo com esses autores africanos, mas também com manifestações de tradições orais africanas no Novo Mundo — é só olhar para a presença do spiritual e do blues na poesia de Langston Hughes e para a ciclicidade do tempo na prosa e na poesia de Conceição Evaristo; os exemplos são muitos.

Nesse sentido, a valorização da literatura negra brasileira (e, em sentido mais amplo, negra americana como um todo), não sendo o mesmo processo que a valorização da literatura africana, é dele muito próximo e, se devemos assegurar a cada um suas especificidades, devemos ter em mente suas inter-relações. Nesse ponto, evidencia-se um tanto o desconforto causado pela incorporação (potencial ou atual) da literatura — chamemo-la assim — negro-africana no cânone ocidental (ou, mais restritamente, brasileiro). Ela não entra no cânone como um acréscimo passivo resultando no que Azevedo detecta como um espírito de celebração (Oh yes! Nós temos escritores negros!), senão como — utilizando uma metáfora eliotiana da qual o crítico gaúcho também lança mão em seu artigo — um reagente que causará modificações substantivas no cânone. Nesse sentido, estou de pleno acordo com Luiz Maurício Azevedo: a literatura negro-africana necessita de outros paradigmas críticos para avaliá-la. Não se trata de uma rejeição de modelos críticos já consolidados no Ocidente (pelo menos, não é esse meu ponto), que podem ser muito produtivos nesse novo contexto, mas de uma aceitação de suas limitações com relação a esse universo linguístico-imaginativo.

Logo no início de seu seminal The African Imagination, Abiola Irele aponta para o caráter de revolta da literatura produzida por africanos em línguas europeias. Nada mais natural: o universo europeu era, em bloco, opressor; e combater o opressor na sua própria casa (a língua ou a tradição literária) é tarefa que requer uma dose de violência. No entanto, se estudamos as obras de Césaire, Senghor, Soyinka, Awoonor, Achebe e Okigbo, vemos que eles não rejeitaram os cânones de suas línguas de trabalho (no caso, francês e inglês), mas os estudaram e incorporaram com uma atitude de desafio e ceticismo, nunca a submissão que muitas vezes vemos em autores e críticos mais facilmente assimiláveis pelo cânone. Soyinka sempre admirou a tragédia grega, mas rejeitou a ideia de que os helenos haviam inventado essa forma de arte, já que via, na sua cultura iorubá nativa, formas análogas de arte dramática que jamais tiveram qualquer contato com a cultura grega. É impossível pensar Achebe sem a novelística inglesa, mas essa novelística se incorpora sob o escrutínio da tradição narrativa oral igbo. Em outras palavras, ao nos aproximarmos dessa literatura africana, não devemos nem jogar fora a bagagem literária europeia, nem tomá-la como a base incontestável de tudo, mas lê-la através das leituras que os próprios autores africanos fizeram dela, o que pressupõe, evidentemente, uma aproximação (na medida do possível, como veremos a seguir) com as tradições literárias autóctones africanas — orais ou escritas.

O ensaio de Azevedo, ao dirigir-se para o fim, nos apresenta uma coleção de avaliações críticas da literatura negra por parte de acadêmicos brancos. Tais autores a seguem colocando em um local de resistência, o que pressupõe, evidentemente, que há, em posição de centralidade, um resistido. Essa posição traz em seu bojo a negação de uma autonomia estética da literatura negro-africana e uma reincidência na sua relegação a objeto de interesse antropológico. Ora, a partir daí, a análise estética das obras escritas por autores filiados a essa corrente literária (africanos ou americanos) é, em termos estéticos, igual à análise de qualquer obra escrita por um autor branco, a diferença sendo de caráter exclusivamente sócio-histórico. Admito que pensei nisso quando comecei meus estudos sobre a obra de Wole Soyinka, pois os referenciais críticos seriam, cria eu, os mesmos que usava para o estudo de obras europeias ou euro-americanas. Esse engano durou apenas até eu descobrir a rica tradição crítica que existe na África e as especificidades para o estudo dessas obras.

Nesse sentido, quero dar às minhas contribuições a este espaço cultural um novo caminho no ano que se inicia: meu foco será em exercícios críticos sobre obras que se encontrem na tradição da literatura negro-africana a partir de elementos encontrados nas obras críticas associadas com essa tradição, me focando menos naquilo que Frank Kermode, ao organizar a Selected Prose de T. S. Eliot, chamou de “ensaios de generalização”. O foco serão obras de autoras e autores individuais.

Retornando à metáfora inicial, as oposições que muitas vezes vemos são pares de fios mais espessos de uma trama mais complexa. Por sua espessura, os vemos. Ou seria apenas, aproveitando outra imagem da poética soyinkiana, “um erro do sol”? Uma incidência de seus raios tal que faz com que, em uma teia incomensurável, vejamos só pares de opostos, não por sua espessura, mas por serem favorecidos por uma luz nem um pouco imparcial?

…………………….

…………………..

II

É importante partir para alguns apontamentos práticos. Quando falamos em utilizar “referenciais africanos”, é bom sermos específicos com relação ao material disponível.

Começamos com a questão da língua. É algo bastante natural dirigir-se aos clássicos de Europa munido do inglês, do francês e do português; fica-se um pouco trêmulo com a ideia de munir-se das mesmas línguas para a aquisição de uma bagagem literária africana. As línguas africanas estão carregadas de magnífica literatura. A poesia suaíli já conta com relativo prestígio ao redor do mundo, bem como a etíope. Por outro lado, as línguas que só receberam um código escrito com a colonização europeia — com suas opulentas tradições orais — contam com um catálogo cada vez maior de obras de peso escritas em línguas africanas, para o qual se forma um público leitor considerável (Chinua Achebe e Chimamanda Adichie já destruíram o mito de que o público dos escritores africanos é composto essencialmente por não-africanos: o exato oposto é verdade, e isso vale também para obras escritas em idiomas africanos). O problema aqui é de acessibilidade. Infelizmente, o ensino de línguas africanas é escasso no Brasil, e o acesso a obras nessas línguas, quase inexistente. Os bem-aventurados que conseguem estudar o iorubá ou o suaíli aproveitem esse privilégio; infelizmente, não é uma realidade comum. Aos outros, sugiro sempre ter em mente o que disse Derek Walcott: não existe língua do senhor nem do escravizado; a língua é um direito de nascença.

Com relação às literaturas em línguas africanas, exponho o cenário. Tenho algumas noções do iorubá — o bastante para não ficar completamente perdido num texto nessa língua. Mas, no caso de outros idiomas, estou preso às traduções. Tenho acesso a algumas obras escritas que foram traduzidas, como os romances Ogboju Ode Ninu Igbo Irunmale, do autor iorubá Daniel Fagunwa (traduzido para o inglês por Wole Soyinka) e Chaka, do romancista lesoto Thomas Mofolo (traduzido para o inglês por Daniel Kunene). Às literaturas orais, tenho acesso por meio de estudos literários e antropológicos que contam com traduções como os de Cope (sobre a poesia oral zulu), Opland (poesia oral xhosa), Babalola, Beier, Barber e outros (poesia oral iorubá) e de Lyndon Harries (suaíli). Trata-se de um campo em expansão. E é bom lembrar que, se temos acesso à literatura africana em línguas europeias e esse pouco em línguas africanas, um autor iorubá terá acesso à literatura africana em línguas europeias, à literatura oral e escrita iorubá e, em termos de outras línguas africanas, basicamente àquilo a que tem acesso o leitor estrangeiro. Repito, trata-se de um campo em expansão.

Por fim, estamos aqui em busca do entendimento da fina teia de uma estética, não de uma identidade geográfica. Portanto, é de interesse aqui autorias africanas e diaspóricas, bem como enlaçamentos com fios de outras tradições (o segmento cultural que estamos denominando negro-africano aqui é pensado como uma tradição, e esse conceito será tema de um ensaio em breve). De pés fincados na África, os fios de Okigbo têm sólidos enlaces com Eliot e com Tagore; os de Soyinka, com Shakespeare e com Omar Khayyam. A ideia é, tendo a tradição negro-africana como coração da teia ancestral, expandir em sua trama radial.

………………………………

……………………..

III

Faço uma última nota um tanto contrariado, mas ciente de sua necessidade. No ensaio aqui discutido, Luiz Maurício Azevedo, comentando sobre a “despersonalização” do artista defendida por Eliot, diz que “quanto maior for o nível de despersonalização de um autor, maior é a necessidade de […] repersonalizá-lo” em um trabalho acadêmico. Refere-se Azevedo a autores canônicos, mas quem leu o artigo sabe que críticos não podem escapar dessa. Admirador que sou da impessoalidade eliotiana, é a contragosto que aceito a necessidade de me personalizar, já que, desde o início deste ensaio, a pertença racial de autores e de críticos tem recebido ênfase (e creio que é necessário que assim seja).

Minha pertença racial branca não me coloca em posição de neutralidade nem impessoalidade para avaliar as obras de autoria negra em uma realidade racista. Longe disso. O que sempre me atraiu — e segue me atraindo — na tradição negro-africana são, além da qualidade de suas obras, as imensas novas possibilidades simbólicas, metafóricas, estilísticas, enfim, estéticas, que elas nos apresentam enquanto leitores acostumados com a literatura ocidental. Quem se encontra com essa tradição sabe que não há sentido em ignorá-la em suas possibilidades de expansão imaginativa. Diante disso, Derek Walcott me vem à mente: “How can I turn from Africa and live?” A necessária luta de autores negros e autoras negras pelo completo acesso ao cânone literário e crítico é algo que posso apenas tentar ajudar. Posso desejar que meus escritos sejam de utilidade nesta luta. Se não forem senão palha, que com eles se possa fazer uma boa fogueira!

………………

…………

……………..

Nota:

[*] Sobre teias assim construímos nossos sonhos/ Para leve fremer e voar / O sol desce em visita oficial / A aranha lhe serve pérolas. (Tradução do autor do ensaio)

…….

…….