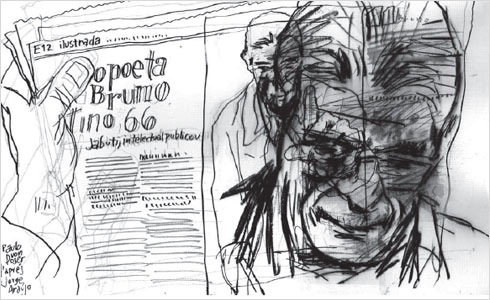

por Pedro Sette-Câmara

Numa noite de maio de 1998, Bruno Tolentino chegou ao Sushi Leblon e pôs uma velha pasta de couro sobre nossa mesa de sempre. Ele acabava de chegar de São Paulo, onde tinha começado a trabalhar na revista Bravo!, que, nos desérticos anos 1990, era para o meu pequeno grupo de amigos ali reunido como que a voz de quem ficou lendo por prazer em casa se insurgindo contra quem só abria um livro se fosse para obter um cargo.

Bruno sacou da pasta um envelope de papel pardo. Sorrindo com a limpa satisfação de quem se orgulha de um bom trabalho, tirou do envelope a edição da revista Bravo! que logo estaria nas bancas. Na capa, o rosto de Oswald de Andrade levando uma tomatada. As letras abaixo diziam: “70 anos de equívoco”. Como cereja do bolo, quase uma senha entre os que entendem, a referência estava correta: a revista colocava em xeque o Manifesto Antropófago, e não “antropofágico”, como se costuma dizer. Ao lado, a sugestão de que Ariano Suassuna também estava contra o equívoco.

Não me lembro de mais nada daquela noite.

Gestação da tomatada

Bruno Tolentino, poeta e ensaísta ocasional, faleceu há dez anos e poucos dias. O que ele escreveu sobre Oswald, as ideias que desenvolveu sobre o modernismo de 1922, traziam um misto de perspicácia e ingenuidade. Ingenuidade que poderia ser facilmente explicada: tendo passado trinta anos fora do país, sem o menor interesse pelo que aqui se publicava em prosa, ainda mais em prosa acadêmica, Bruno desconhecia por completo os termos de todas as discussões, e provavelmente ainda não tinha compreendido que a crítica já tinha se transferido para dentro da universidade. Perspicácia porque, relendo por exemplo seus ensaios publicados em Os sapos de ontem e o inédito “Nossas Letras no limiar do século XXI”, me parece que ele acertou no que não viu. Contudo, ele poderia ter construído argumentos mais sólidos se tivesse sabido justamente dialogar com aqueles que o tomavam por ingênuo — ou louco.

(Louco, sim: a primeira pessoa para quem eu disse que tinha conhecido Bruno Tolentino foi o roteirista Leopoldo Serran, com quem trabalhei. Serran me disse: “Você está falando de Bruno Mad Dog Tolentino? Bruno Cachorro Louco Tolentino?” Sim, Serran repetiu o epíteto em dois idiomas.)

O motivo da tomatada em Oswald de Andrade, suspeito eu, que lentamente trabalho numa biografia de Bruno, nasceu da rusga com Augusto de Campos em 1994. Digo “rusga” porque a parca resposta de Campos me impede de qualificar o episódio como “polêmica” — polêmicas foram aquelas de José de Alencar com Manuel Araújo de Porto Alegre e Pedro II sobre A Confederação dos Tamoios, ou de Alencar com Joaquim Nabuco, que, reunidas em livros, estendem-se por dezenas de páginas.

O que sucedeu: em 7 de agosto, Campos publicou uma tradução de Hart Crane na Folha de São Paulo, iniciando sua apresentação mencionando “o pouco que se fala entre nós da verdadeira poesia”. Em 3 de setembro, neste Estadão, Tolentino contra-atacou, desancando tradução e tradutor. Campos pediu a cabeça de João Moura Jr., o editor que publicou o texto de Tolentino, publicou uma resposta sumária no estilo “sabe com quem está falando?”, e convocou um abaixo-assinado — com o detalhe de que vários dos que assinaram concordavam com o texto do abaixo-assinado, que pedia apenas civilidade (que, admitamos, não era um dos fortes de Bruno Tolentino encolerizado), mas de jeito nenhum com a carta de Campos. Publicando juntos abaixo-assinado e carta, o jornal criou a ilusão, inclusive para o próprio Bruno, de que os subscritos subscreviam tudo.

Assim, em 1995, foi publicado Os sapos de ontem, que contém os textos da rusga, mais dois acréscimos. No começo, um longo ensaio sobre o concretismo dos irmãos Campos como uma espécie de perversa antilinguagem, justamente por querer fechar a linguagem em si mesma, deixando de lado o mundo, a experiência, ou, em termos linguísticos, a referência (vulgarmente: aquilo de que se está falando). No final, uma longa sequência de poemas, muitos dos quais renderiam facilmente um processo, desancando diversas pessoas que assinaram o manifesto por civilidade. Para quem conheceu Bruno, não é preciso dizer que os poemas são hilariantes. E é inevitável pensar naquela sua professora da escola, que elogiava Gregório de Matos pela coragem de zombar dos figurões do dia, mas que talvez ficasse indignada com o desrespeito desse tal de Tolentino…

Independência do Brasil

Tempos depois, antes que eu conhecesse Bruno pessoalmente, na Bienal do Rio de 1997, ele ampliou o escopo de sua crítica numa conferência dada na Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, e que rendeu o mencionado ensaio (inédito) “Nossas letras no limiar do século XXI”. Dois elementos ali chamam a atenção.

O primeiro é que Bruno não está simplesmente contrapondo a poesia futura, a ser feita quando os índios da vez forem educados pelos jesuítas da vez, à tosca poesia que esses charmosos primitivos ainda fazem, mas uma poesia já produzida no Brasil, digna do maior respeito, a uma poesia ruim que estaria usurpando seu prestígio. Bruno Tolentino enxergava uma linhagem portuguesa, que ganhava força no arcadismo, crescia no romantismo, e amadurecia plenamente na poesia moderna de Drummond, de Bandeira, de Cecília Meireles. Poesia essa que continuaria viva, mas fora do centro das atenções. A questão seria retirar do eixo central o modernismo de 1922, as obras de Mário e de Oswald de Andrade.

O segundo elemento traz de volta aquela ingenuidade de que falei. A posição de Bruno já tinha sido proposta, de certa maneira, pelo “Manifesto Regionalista” de Gilberto Freyre; que ele tenha proferido uma conferência em pleno Recife defendendo ideias freyreanas sem sequer se referir a elas é algo de uma ironia que, infelizmente, não escapará a seus adversários. (Há quem proponha que o “Manifesto regionalista” e o “Manifesto antropófago” não são tão opostos assim; aqui, não pretendo aprofundar a questão.)

A posição de Bruno pode começar a ser descrita por Evaldo Cabral de Mello. Em sua introdução a Minha formação, de Joaquim Nabuco (Rio de Janeiro: Topbooks, 1999), o historiador apresentou “o dilema do mazombo, isto é, do descendente de europeu ou reputado tal, com um pé na América e outro na Europa, e equivocadamente persuadido de que, cedo ou tarde, terá de fazer uma opção (…)”. Todos lembramos de como Joaquim Nabuco associa a Europa à cultura, e o Brasil ao sentimento; se mantivermos esses termos Bruno Tolentino se apresentava como um mazombo resolvido, sem dilema, apenas chocado com o fato de os nativos ainda estarem procurando jesuítas quando já podiam beber, e beber do melhor, na fonte que tinham em casa!

Amor-próprio sem nacionalismos

Estranha originalidade a de Bruno Tolentino. Acostumados a ler que a literatura brasileira era “um galho secundário da portuguesa, por sua vez arbusto de segunda ordem no jardim das Musas”, nas famosas palavras de Antonio Candido (primo de Tolentino), e, portanto, necessitada de vanguardas e modernizações a ser administradas em planos quinquenais, naquela mesa do Sushi Leblon víamos alguém que demonstrava sentir-se em casa em plena poesia brasileira.

Numa época em que o tanto que se fala sobre aceitar-se a si mesmo faz suspeitar que ninguém se aceita, aquele amor próprio todo, de fato, talvez ainda seja difícil de compreender.