O 20 de novembro de 2024 entra para a história como o primeiro dia da Consciência Negra celebrado como feriado nacional. A data — consta que da morte de Zumbi dos Palmares — foi proposta em Porto Alegre em 1971 pelo poeta Oliveira Silveira, autor dos versos:

À África

Às vezes te sinto como avó,

outras vezes te sinto como mãe.

Quando te sinto como neto

me sinto como sou.

Quando te sinto como filho

não estou me sentindo bem eu,

estou me sentindo aquele

que arrancaram de dentro de ti.

Tais versos não deixam de me lembrar outros, escritos em inglês, do poeta ewe-ganês Kofi Awoonor. Ofereço-os em tradução minha:

África

Uma vez uma memória e uma canção

agora um lugar sentido

na medula

do osso ausente.1

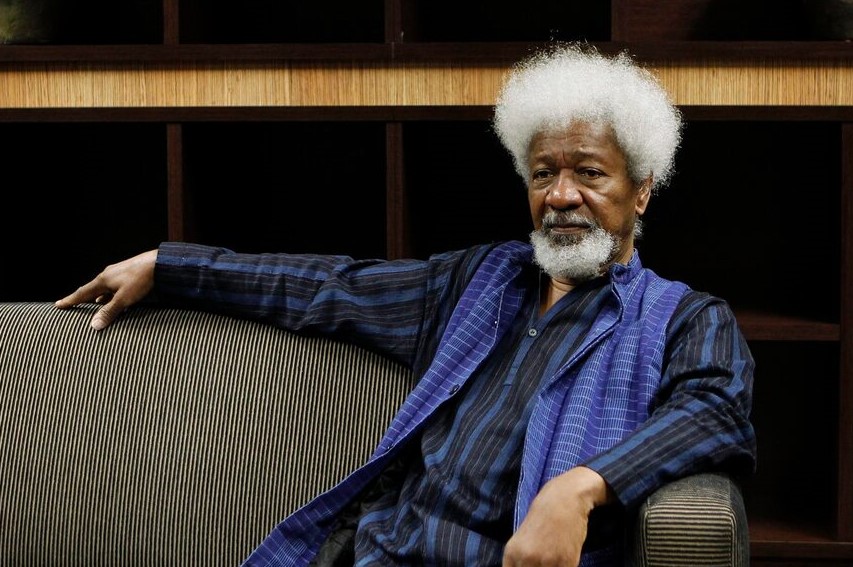

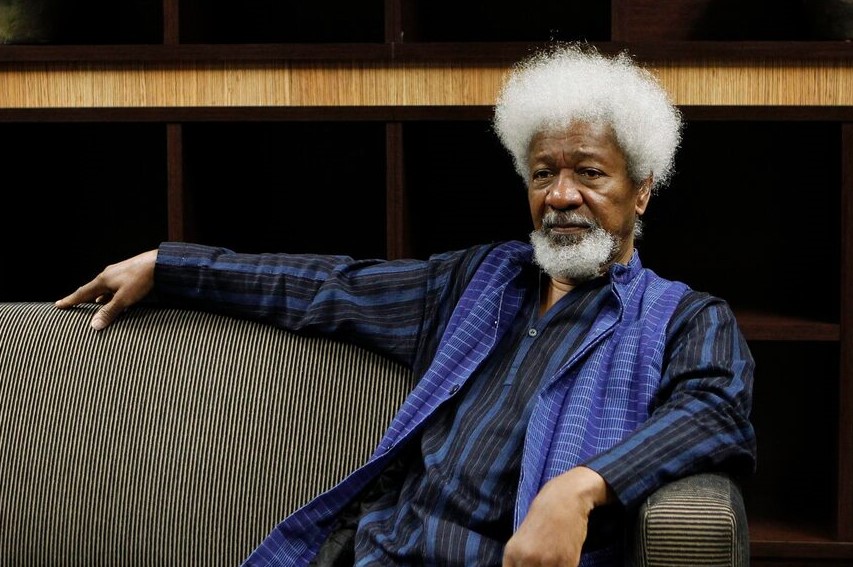

Neste 20 de novembro, em Porto Alegre, ocorreu o lançamento de A Morte e o Cavaleiro do Rei, tradução minha da peça teatral Death and the King’s Horseman, do dramaturgo e poeta iorubá-nigeriano Wole Soyinka, primeiro autor negro e africano a receber o Prêmio Nobel de Literatura, em 1986. Fiz questão de iniciar minha fala com os dois poemas acima em uma nota algo irônica. As primeiras peças de Soyinka encenadas na Nigéria — nos anos 1960, em um país então recém-independente — passavam longe do lirismo saudoso que vemos nos versos acima e que marcou boa parte da produção escrita associada à Negritude, então o movimento literário de maior influência na África. Soyinka oferecia uma cena africana marcada por ciclos de vício e corrupção, em que modernidade e tradição não se separavam, com veículos motorizados e tecnologia impressa dividindo espaço com rituais e danças litúrgicas, frequentemente empregados com os mesmos fins, nem sempre benignos.

Em 1973, o autor, em seu exílio inglês por motivos políticos, dava aulas nas universidades de Sheffield e Cambridge. Foi nesse período que produziu Death and the King’s Horseman e boa parte dos ensaios que compõem Myth, Literature and the African World, também recém-lançado no Brasil com o nome de Mito, literatura e o mundo africano na tradução da professora e pesquisadora Karen de Andrade (Zahar, 2024, 232 p.). Soyinka definitivamente não é afeito ao idealismo e à nostalgia, mas há, nessas duas obras, uma mudança de perspectiva em relação às tradições e à história de seu continente e uma preocupação com sua valorização. Existe uma especificidade cultural africana — um mundo africano — que precisa ser conhecido e estudado.

O motivo para essa mudança de atitude já o apreendemos no prefácio de Mito, literatura e o mundo africano. Convidado a proferir um ciclo de palestras sobre literatura e sociedade em Cambridge, Soyinka foi surpreendido ao saber que suas falas seriam promovidas pelo Departamento de Antropologia Social; “o Departamento de Inglês (ou talvez algum indivíduo chave) não acreditava em nenhuma besta mítica como a ‘Literatura Africana’”, ironiza com amargura. Ao longo das quatro palestras que formam o miolo do livro e um ensaio mais antigo que surge como apêndice, Soyinka deriva pela produção literária do continente em suas relações com religiões tradicionais, negritude, cristianismo, islamismo, marxismo e filosofia da mitologia. É nesse livro também que Soyinka desenvolve sua própria teoria do teatro trágico africano, matriz de suas ideias estéticas.

O entendimento africano de mundo e de teatro se articulam nos ensaios de Soyinka. O fazer teatral surge como condensação de um modo de vida no qual indivíduo e comunidade se organizam em um ciclo que imbrica vivos, mortos e não nascidos — três reinos reconhecidos, segundo Soyinka, não só na metafísica iorubá, mas na maioria das tradições africanas. Menos conhecido, até porque mais temido, é o que Soyinka chama de quarto estágio (ou, na elegante tradução de Karen de Andrade, “quarto palco”), abismo sem temporalidade linear, mas matriz da noção de tempo humano. O teatro tradicional africano, que mescla o artístico e o ritual, é manutenção de tradições, símbolos, mitos que coerem corpos que vivem, morrem e nascem em uma sociedade. Sem tais tradições, corpos são só corpos, e o mundo deixa de ser mundo, despencando no abismo.

Em 1946, na cidade de Old Oyo, outrora capital do poderoso império iorubá de Oió, autoridades coloniais britânicas proíbem o suicídio ritual de um alto funcionário do então recém-morto rei Syenbola Oladigbolu. Tal funcionário era o cavaleiro do rei aludido no título da peça; vivo o rei, é sua incumbência guiar o cavalo real, importante símbolo de poder; morto o rei, deve conduzir o soberano em sua viagem ao mundo dos ancestrais, unindo a atual geração dos vivos com as anteriores e garantindo o caminho para a dos que virão a nascer; para cumprir tal função, precisa morrer um mês depois da passagem do soberano, desfrutando, ao longo de sua vida, de privilégios inconcebíveis a outros cidadãos. A vida e a morte do cavaleiro do rei são, portanto, inextricáveis da vida e da morte do rei a que serve. O não cumprimento de tal ritual, em 1946, trouxe comoção à comunidade, o filho do cavaleiro se oferecendo em sacrifício no lugar do pai. O próprio cavaleiro, desonrado, tira sua vida na prisão por enforcamento.

Esse incidente, anteriormente levado aos palcos em língua iorubá pelo dramaturgo Duro Ladipo, deu origem a Death and the King’s Horseman. É tentador ver na peça uma crítica à arrogante intervenção ocidental em culturas alheias (e há passagens no próprio texto que favorecem tal leitura), mas a natureza polêmica do costume suprimido impede tal simplismo. É tentador ainda ver nela o tão gasto “conflito de culturas”, mas é o próprio Soyinka que, em uma nota prefatória que acompanha todas as edições da peça, nos adverte a evitar tal abordagem, entendida pelo dramaturgo como preconceituosa ao pressupor “uma igualdade potencial em qualquer situação envolvendo uma cultura estrangeira e uma indígena no solo desta última. (…) O Fator Colonial é um incidente, um mero incidente catalítico. A confrontação na peça é em grande parte metafísica” e se passa “no universo da mentalidade yorubá — o mundo dos vivos, dos mortos e dos não nascidos —, e na passagem numinosa que liga a todos: transição”.

Não faltaram objeções a essa orientação. O filósofo ganês Kwame Appiah, amigo e admirador de Soyinka, considerou “forçada” a declaração de ser o fator colonial mero incidente, pois se trata de um “profundo ataque à consciência do intelectual africano, a consciência que guia essa peça”. O crítico literário Biodun Jeyifo, nos anos de 1980, viu na ênfase metafísica de Soyinka — e sua correlativa noção de honra — uma evasão ao questionamento de estruturas de poder tanto coloniais quanto tradicionais, que mereceriam, ambas, a crítica de um artista engajado.

É preciso passar pelos cinco atos da peça para se posicionar. Há dois núcleos de personagens — o dos iorubás tradicionais e dos colonizadores ingleses. A linguagem dos primeiros se carrega de poesia, metáforas e provérbios, indo da prosa ao verso; a dos ingleses é prosaica e coloquial, cravejada de ironias e expressões idiomáticas. Numa, transborda a consciência de uma vida que se estende após a morte e o nexo indelével entre os três mundos acima referidos; noutra, a vida se encerra com o fim da existência biológica, e é dever de cada um preservá-la o máximo de tempo possível. O conflito na peça é incompreensível sem o materialismo biográfico do colonizador, mas o cerne da trama se encontra, como diz Soyinka, na perspectiva espiritual iorubá.

O choque entre mentalidades está lá, mas não é o conflito principal. Se a peça se baseia no incidente ocorrido em 1946, dele se afasta em muitos pontos. Elesin Oba — nome dado ao cavaleiro do rei na obra — decide passar seus últimos momentos de vida no mercado na companhia das mercadoras, contrariando a tradição que dizia que o cavaleiro deveria despedir-se do mundo em sua casa entre seus familiares. Chega ao local com roupas comuns, quando deveria vestir solenes roupas de morte. Cercado por seus tamboreiros, seu cantor de louvores e pelas mulheres chefiadas por Iyaloja — matriarca do mercado —, canta e dança, celebrando a vida de privilégios que teve e a existência mais elevada que o espera no mundo dos ancestrais, ao qual acompanhará o soberano morto, seu senhor e amigo. Inquieto, encanta-se com a beleza de uma jovem e exige se casar com ela para deixar um último fruto de sua passagem sobre a terra no dia em que deve encerrá-la.

O pedido é inusual e causa constrangimento. Por que gerar uma nova vida quando sua mente deveria estar inteiramente voltada para o além? Mas se durante sua vida, as vontades do Cavaleiro não devem ser negadas, o que dirá no dia em que ele deve morrer para interceder em nome da comunidade inteira diante do mundo dos ancestrais! É no quinto ato que vemos o Cavaleiro, aprisionado, admitir que seu pedido decorrera não da premência de engendrar um novo fruto nesta terra — como o justificara no primeiro ato —, mas do desejo de manter-se no mundo da vida que amava tanto. No momento do ritual, a polícia colonial invade, e o Cavaleiro é levado à prisão em desonra.

Não é fácil entender a relação entre a decisão de Elesin de se casar e a intervenção da polícia britânica, já que não vemos qualquer nexo empírico entre os dois eventos. No entanto, se seguimos a orientação de Soyinka e ambientamos a peça na mentalidade iorubá, somos levados a uma percepção de mundo na qual a atitude espiritual do indivíduo diante de uma situação tem o poder de desencadear eventos que estão empiricamente fora de seu controle. No terceiro ato, acompanhamos o ritual que deveria terminar com a morte de Elesin. O Cavaleiro dança ao som dos tambores sagrados e aprofunda-se em um transe que o afasta do mundo dos vivos. A transição para o mundo dos ancestrais é, antes de tudo, um ato espiritual de vontade; e a vontade do Cavaleiro prendia-se ao mundo que deveria abandonar. A intervenção britânica surge, para usarmos a terminologia de Soyinka, como um incidente catalítico; a derrocada já se dera no espírito do Elesin Oba, na erosão de sua vontade.

A Morte e o Cavaleiro do Rei nos incita a um sem fim de reflexões que sistematicamente derrubam lugares-comuns ou ideias preconcebidas. Sua poderosa linguagem poética, carregada de elementos das tradições orais, leva o leitor ao próprio etos da mentalidade iorubá. É grandemente oportuno que seja publicada no mesmo momento de Mito, literatura e o mundo africano, em que essa mentalidade é teorizada. São obras difíceis, densas em suas reflexões e sua linguagem. O pensamento africano que Soyinka nos apresenta é denso. Eis uma oportunidade para nos aproximarmos dessa matriz cultural que de tão perto nos acompanha, mas que, parece, teimamos em ignorar por tanto tempo. O momento de voltarmo-nos a ela é agora, pois, como diz o cantor de louvores da peça, o mundo não vai rolar para trás.

Notas

- AFRICA

Once a memory and a song

now a place felt

in the marrow

of the absent bone. ↩︎

Referências

APPIAH, K. A. In my Father’s House: Africa in the Philosophy of Culture. Oxford: Oxford University Press. 1992.

JEYIFO, B. Ideology and Tragedy. In: GIKANDI, S. (ed.) Death and the King’s Horseman: A Norton Critical Edition. New York and London: W. W. Norton and Company. 2003. p.164-171.

SOYINKA, W. A Morte e o Cavaleiro do Rei. Tradução: Adriano Migliavacca. Porto Alegre: Escola de Poesia Amefricana. 2024.

SOYINKA, W. Mito, literatura e o mundo africano. Tradução: Karen de Andrade. São Paulo: Zahar. 2024.

Adriano Moraes Migliavacca é doutor em Letras pela UFRGS, tradutor e poeta.