por Leandro Oliveira

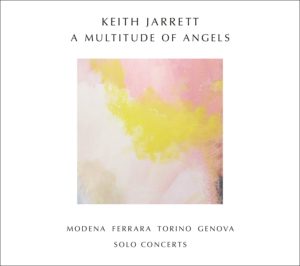

Após o lançamento de “Nearness” de Brad Mehldau e Joshua Redman, em setembro passado, não há dúvida que os ouvidos dos amantes de Jazz seguem a espera de “A Multitude of Angels” de Keith Jarret. Enquanto o primeiro é emblema da pujança performática de dois dos mais engenhosos artistas do nosso tempo, o segundo é um documento histórico, se podemos dizer assim, com quatro dos últimos concertos solo que Keith fez na Europa em 1996 antes de uma interrupção de dois anos por síndrome de fadiga crônica. São gravações das performances no Teatro Comunale de Modena (23 de outubro de 1996) , Teatro Comunale de Ferrara (25 de outubro), Teatro Regio de Torino (28 de outubro) e o Teatro Carlo Felice em Genova (30 de outubro).

Qualquer que seja a mentalidade com a qual abordamos o Jazz, precisamos lidar com a permanente reestruturação em performance de estruturas musicais reconhecíveis – reestruturação feita sob alguns parâmetros mais ou menos técnicos – harmonia, ritmo, melodia – e que devem, por um lado, à permanente inserção e reconhecimento dos standards originais, por outro à inventiva criatividade disponibilizada pela mistura de duas “tecnologias” distintas: a partitura e o fonograma.

Exatamente este hibridismo, desdobramento de um complexo ambiente de informação do qual emerge e a seu modo revitaliza, entre texto escrito e tecnologias da cultura de massa, é que faz com que o Jazz se erga ao longo do século XX como o gênero musical por excelência. Suas raízes para tanto são, como foi afirmado, a inserção completa na lógica escrita por um lado mas também sua mentalidade tão típica de uma “oralidade” de segunda mão (tecnicamente chamada de oralidade secundária). A tese é arriscada, mcluhanesca, mas boa para investigação: o “Jazz” é a arte musical máxima de nosso tempo exatamente por ser aquela que traduz em alto nível o tipo de mentalidade tecnológica híbrida da atualidade.

Um exemplo retirado do disco de Mehldau e Redman? Em “Ornithology“, o célebre tema do disco homônimo de Charlie Parker é tratado como ponto de partida para uma intervenção do piano em que ritmo e harmonia originais são descontruídos em uma polifonia sofisticada – mesmo que aparentemente cacofônica, de dissonâncias absolutamente geniais. São quase três minutos de uma introdução que, num contínuo textural de tirar o fôlego, nos leva à beira do precipício, não à toa interrompido pelos aplausos veementes da platéia. E é só o começo…

Estas são referências permanentes no Jazz atual, e é neste sentido que os standards são seu elemento essencial. Em “Nearness”, Mehldau e Redman recriam três clássicos: “Ornithology” (Charlie Parker e Benny Harris), “In Walked Bud” (Thelonious Monk) e “The Nearness of You” (Hoagy Carmichael e Ned Washington). Os outros três duetos, ”Always August” (Brad Mehldau), “Mehlancholy Mode” (Joshua Redman) e “Old West” (Brad Mehldau), são originais que preservam do Jazz um seu segundo e decisivo elemento vital: o jogo da performance.

Basta ver este outro vídeo do duo. Ao ler toda a discussão pública abaixo dele, podemos reparar que o público segue em busca da canção original (que muitos acham tratar-se de “Cheryl” de Charlie Parker). Esta é a mentalidade padrão do Jazz. A compreensão da recriação de uma fonte comum, que se mostra em toda uma nova expressão, como a conversa inteligente mais ou menos amistosa (por vezes muito pouco amistosa, diga-se de passagem) entre os pares desta nova “ágora” que é o palco. Não é uma postura obrigatória de participação do público, e concordo que ficar a tentar reconhecer o “assunto” original pode parecer um exercício um pouco pedante e chato, mas é inegavelmente parte do sabor para muitos entre nós que cultivamos o gênero.

Quando não é o caso de termos padrões reconhecíveis, alguns performers se lançam em livres improvisações. Arriscam o efeito mais ou menos esotérico comum a qualquer prática da arte conceitual contemporânea. Por vezes, é esta a proposta de boa parte dos projetos de Keith Jarrett e cabe, sim, a pergunta: isso ainda é Jazz? De fato, este é o fundo da discussão célebre entre Jarrett e Wilton Marsalis, nos idos da década de noventa.

Marsalis defende a opinião que a música improvisada precisa ter fortes vínculos com formas tradicionais e os processos musicais do passado. Não há qualquer oportunidade, a seu ver, para o Jazz amadurecer como um gênero acabado se deixar de estruturar-se conscientemente. Jarrett considera que são a improvisação e seu risco – perante a música e perante o público -, que geram as formas orgânicas que permitem o vigor do gênero. O Jazz é antes uma atitude e, para Jarrett, os improvisos educadinhos e estritos de Marsalis nada têm a ver com o gênero.

Talvez seja a visitação da ideia do clássico e romântico em novos termos. Algo a discutir. Mas “A Multitude os Angels” se aproxima desta mentalidade de aventura. O lançamento – se os anjos e numes permitirem – será no próximo dia 18.

….

Não é possível supervalorizar o impacto do Jazz no ambiente musical contemporâneo. Desde seus primórdios na década de vinte – quando deve ser entendido mais um entre tantos estilos de dança de salão que efetivamente um gênero musical próprio -, o Jazz, sobretudo algumas de suas peculiaridades rítmicas, encantaram compositores para muito além daqueles do círculo norte-americano.

O sucesso do “Ragtime”, entre meados da década de noventa do século XIX e finais da década de dez do século XX, inspirara já alguns experimentos que acabaram por fundir elementos do popular e clássico. Darius Milhaud ou Igor Stravinsky foram alguns dos nomes a se imiscuir nestas searas. Mas com o Jazz é que será explorada esta poderosa síntese entre o pop e a música, digamos, séria para além dos termos do mero exotismo. O conceito do jazz de concerto teve entre seus primeiros promotores o bandleader Paul Whiteman – e que foi o responsável em fevereiro de 1924 pelo dito “Experimento em música moderna”. Tratava-se de um evento que contou entre outras com a estréia de uma uma encomenda feita a George Gershwin – a peça que todos acabamos por amar, a “Rhapsody in Blue“.

Entre as obras caudatárias do projeto de Whiteman, além do concerto em Fá para piano e orquestra, do próprio Gershwin, há um extraordinário Concerto para clarinete de Artie Shaw, de 1937. Trata-se de uma linhagem de produção que culminará no “Third Stream”, defendido na década de 70 por Gunther Schuller (1925 – 2015) como um caminho para a produção clássica norte-americana.

Mesmo compositores não diretamente ligados a esta escola reconhecem no Jazz uma forte influência. Steve Reich, um dos decanos da música contemporânea norte-americana, comenta que:

“(…) Como estudante de pós-graduação com Luciano Berio, fomos até o Festival de Ojai – o festival que Stravinsky começou ao norte de Los Angeles. Eu acho que foi em 1962, talvez ’63. As pessoas que estavam por lá incluiam Gunther Schuller, que vinha por terminar seu livro sobre a história do jazz antigo. E quando Schuller falava conosco – ele era um estudante de pós-graduação – ele disse ter descoberto um livro que continha a transcrição da música do Oeste Africano. E eu disse: “Com licença, Sr. Schuller. Qual é o livro?” Ele disse: “Estudos em Música Africana “, de A.M. Jones.

E eu voltei para o norte da Califórnia, onde eu estava vivendo na época, e adquiri o conjunto de dois volumes: um volume de apenas pontuação, outro volume de análise dessas pontuações e alguma sociologia interessante também. E ainda está na minha estante, quero dizer, eu devolvi o livro para a biblioteca e comprei uma cópia, que era muito cara. E – na mesma época em que estava acontecendo – eu estava ouvindo John Coltrane quando ele estava tocando “My Favorite Things” e no que se tornou “modal jazz”, mas o que você poderia descrever, muito simplesmente, como “tocando monte de notas para muito poucas harmonias “. Um álbum como “Africa / Brass”, o que realmente me impressionou, foi basicamente uma meia hora em Fá. Os músicos de jazz dizem: “Ei cara, quais são as harmonias” “Fá. Isso mesmo, Fá por meia hora!”

(…) Foi um período muito, muito difícil, porque, basicamente, as pessoas com quem eu estava indo para a pós-graduação ou estavam muito interessados em música serial europeia ou em John Cage – ou em ambos. E, honestamente, eu estava envolvido em nenhum dos dois. Eu podia respeitar a pureza de espírito do trabalho de John Cage, e eu certamente poderia apreciar o domínio técnico em Berio e Stockhausen, mas meu coração não estava naquele jogo. Eu me tornei um compositor porque eu amava Bach, porque eu amava Stravinsky, porque eu amava o Jazz. E isso não tinha eco em nenhuma daquelas vertentes do nosso tempo. Não havia pulso fixo, não havia nada que você pudesse bater seu pé, não havia nada que você poderia assobiar, não havia nenhuma tonalidade para você se agarrar. Aquela música era a antítese da outra. E as pessoas que não escreviam daquela maneira naquela época eram simplesmente uma piada; você simplesmente não era levado a sério (…).”